黑人在美国面临着一些最高的癌症和哮喘发病率,这些统计数据无疑与人们生活、工作和玩耍的环境有关。但在罗伯特·D·布拉德于 1970 年代开始收集数据之前,没有人完全理解一个人的周围环境如何影响他们的健康。甚至没有人,包括布拉德,知道污染最严重的地方的隔离程度有多高。

布拉德是第一位发表关于种族与接触污染之间联系的系统性研究的科学家,他为 1979 年的一起诉讼记录了这一点。“这在每个人都拥有[地理信息系统]制图、iPad、iPhone、笔记本电脑、谷歌之前,”他说。“这是用锤子和凿子在很久以前做研究。”

2021 年,休斯顿的德克萨斯南方大学成立了罗伯特·D·布拉德环境与气候正义中心,布拉德现在担任执行主任。他撰写了 18 本关于该主题的书籍,他的工作帮助发起了一场运动。环境正义——每个人都有权享有清洁和健康的环境,无论其种族或阶级如何——已被世界各地的倡导者接受,并正在影响国际气候谈判。《大众科学》询问了布拉德关于他的工作及其在美国及其他地区的影响。

采访的编辑版本如下.

您的早期工作标志着一个新领域的开始。您会如何描述它?

我做的是所谓的“硬核社会学”。我一直试图以一位硬核黑人社会学家为榜样来塑造我的工作:W.E.B. 杜波依斯,他展示了一个人如何成为教师、学者、研究员、作家、社会评论家和活动家。他帮助创立了 NAACP [1909 年]——美国历史最悠久、规模最大的民权组织——并且他做了一些社会学方面的首批实证研究。

您的第一篇论文发表于 1979 年,是第一篇使用硬数据来量化环境种族主义的论文。是什么促使您调查这个问题?

这项研究是为了支持比恩诉西南废物管理公司案,这是美国第一起使用民权法挑战环境种族主义的诉讼。该案的律师是琳达·麦基弗·布拉德,当时是我的妻子,她需要数字来支持在特定社区选址固体废物垃圾填埋场是一种歧视的论点。该社区是中产阶级、郊区,不太可能成为垃圾场。它也是以黑人为主的社区。

我的工作是设计研究,收集数据,并展示地图,显示从 1920 年代到 1979 年休斯顿所有垃圾填埋场、焚化炉和固体废物场所的位置。我们发现,五个城市拥有的垃圾填埋场中有五个位于以黑人为主的社区,四个私人拥有的垃圾填埋场中有三个也是如此。城市八个焚化炉中有六个位于黑人社区。当时黑人只占休斯顿人口的 25%,但城市中 82% 的垃圾倾倒在他们身上。

我们在法庭上败诉了,因为我们无法证明这是故意的歧视。科学地证明这种模式反映了一种歧视形式而不是随机数据更容易,但在法庭上证明这一点更困难。

当您看到这种污染在黑人社区中如此普遍时,您是怎么想的?

我很惊讶。我感到震惊和震惊。但我更惊讶、震惊和失望的是法官没有看到这一点。那是 40 多年前的事了。法官是一位称呼案件中的黑人原告为“黑婆”(Negresses)的老白人。那是一种用花哨、修饰过的说法来称呼你为 N 开头的词的方式。种族主义的潜台词非常浓厚。这几乎就像这个案件提出得太早了。

公众对您的初步研究有何反应?

当地社区,那些正在被毒害和忽视的社区,开始走到一起。基层组织和民权团体开始建立联盟和合作。到 1990 年,我们正在组织第一届有色人种全国环境领导峰会。工业界攻击我们。我们中的一些人被起诉。我们中的一些人受到恐吓和威胁。但我们一直在战斗,因为正义在我们这边。很多人试图驳斥我们的工作,但他们永远无法做到。我们不得不与我们的一些环境盟友作斗争:主要是白人和富裕的保护组织。他们现在和我们在一起,但他们并非一直如此。

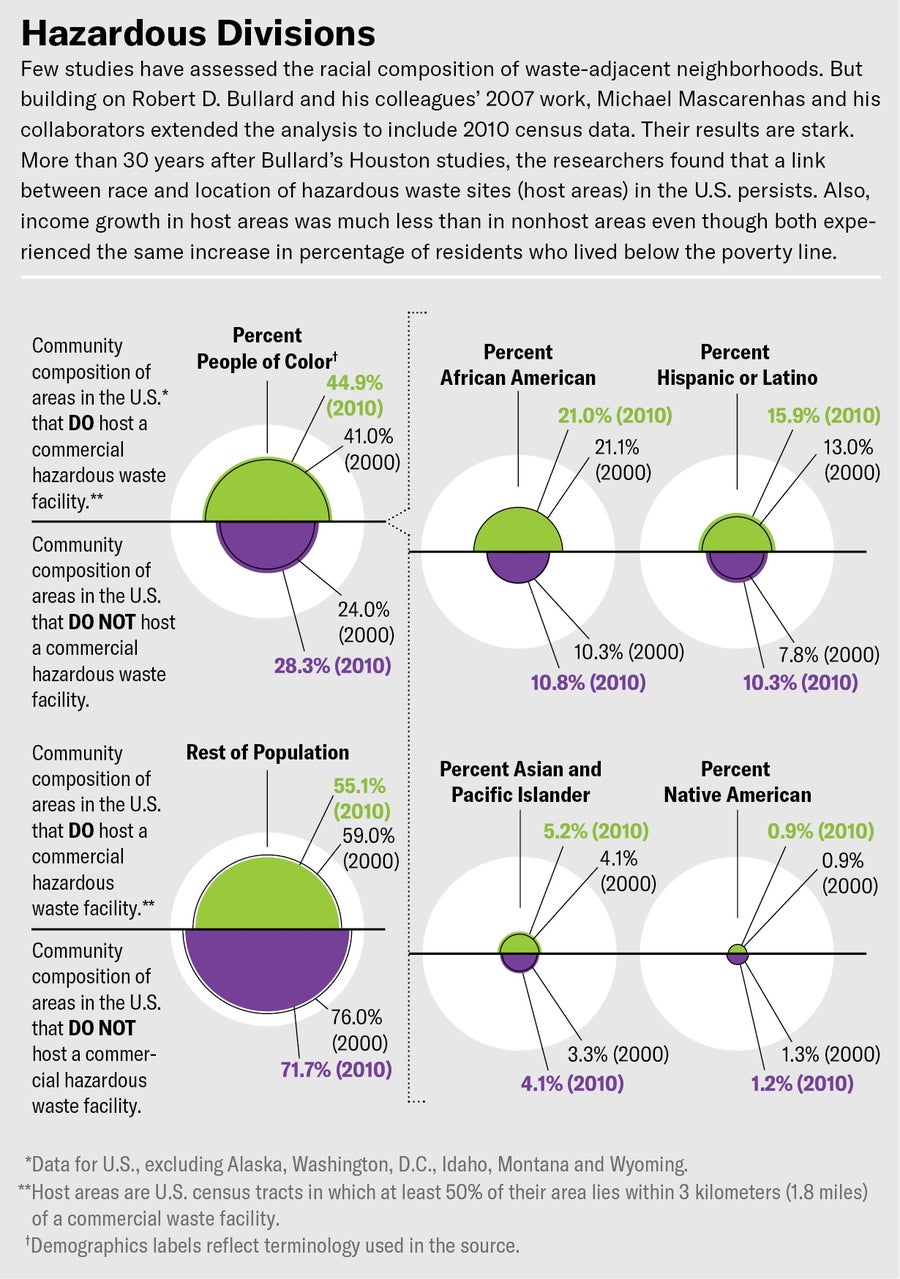

图片来源:Miriam Quick 和 Jen Christiansen;资料来源:“二十一世纪美国有毒废物与种族:危险废物设施选址中的邻里贫困和种族构成”,作者:Michael Mascarenhas、Ryken Grattet 和 Kathleen Mege,发表于《环境与社会》,第 12 卷;2021 年(数据)

您是如何在最初的研究基础上继续发展的?

我扩展了我在休斯顿的研究。我想知道休斯顿的例子是否是一个异常值。这就是第一本关于环境正义的书籍的由来。我在 1989 年写了《倾倒在迪克西》,但我花了一年时间才将这本书印刷出来。我有明确的数据表明,从休斯顿到达拉斯,到路易斯安那州癌症巷,到阿拉巴马州黑带,再到西弗吉尼亚州,都发生了这种歧视。但出版商说:“不存在环境不公正这种东西。每个人都受到同等对待。环境是中立的。”

自休斯顿研究以来,我们所做的一切都有意挑战了主流范式。我们认为,那些以某种方式被遗漏和落后的社区应该在我们谈论保护时首当其冲。法规应保护最脆弱的人群,特别是少数族裔儿童。

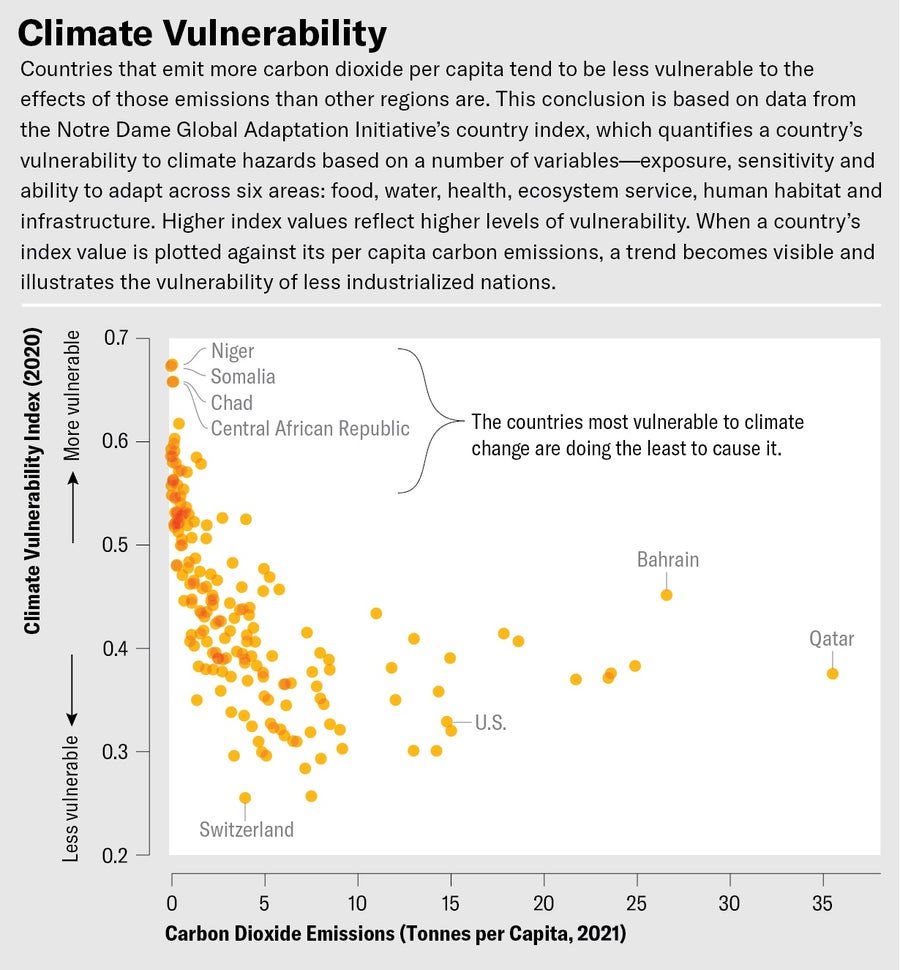

现在,环境正义不仅仅在美国。它是全球性的。它已被纳入环境赔偿努力中。我们谈论的是因为化石燃料工业造成的损害而使我们的社区恢复完整。我们谈论修复我们的社区。在全球范围内,赔偿已转化为损失与损害基金,这是高收入国家在 2022 年联合国气候变化大会上设立的一笔资金。该基金旨在减轻更发达国家在欠发达国家造成的损害,这些国家对气候变化的贡献最少。他们正在首先、最严重和最长期地感受到痛苦和苦难。损失与损害基金被采纳为政策,经历了 27 次气候峰会。

我们现在所处的道路并非一帆风顺。我们一直都有批评者和那些在与我们作斗争中获得充足资金的人。

那么全球环境种族主义以及使用全球视角的重要性呢?

我们在 1991 年召开了第一届有色人种全国环境领导峰会,来自美国绝大多数州以及几个外国和部落国家的代表出席了会议。我们的环境正义原则——包括工人的安全、土著人民的权利以及对自然的尊重——已被翻译成六种语言。在全球范围内,在那些因殖民主义、帝国主义和种族主义而遭受苦难的国家,社区现在正在将相同的环境正义视角应用于他们的组织。我们的环境正义原则与全球南方产生了共鸣。那些对气候变化贡献最少的国家现在正在感受到痛苦和苦难,他们已经感受了几十年了。

我们在美国用于研究的环境和气候正义框架已扩展到世界各地的大学:南非、澳大利亚、苏格兰。在某些情况下,他们使用的不是种族视角,而是公平视角,该视角着眼于性别、收入、以前的殖民化地位以及剥夺人们决定是否希望在其社区开展新项目的权力的市场力量。

这项研究得到了我们建立的框架的支持,该框架使用社区-大学伙伴关系。受负面影响最大的人也掌握知识和解决方案。这些决定会影响他们的家园、他们的家庭和他们的生活,因此他们继续参与其中非常重要。社区科学可能是全球气候和环境正义运动中增长最快的部分。

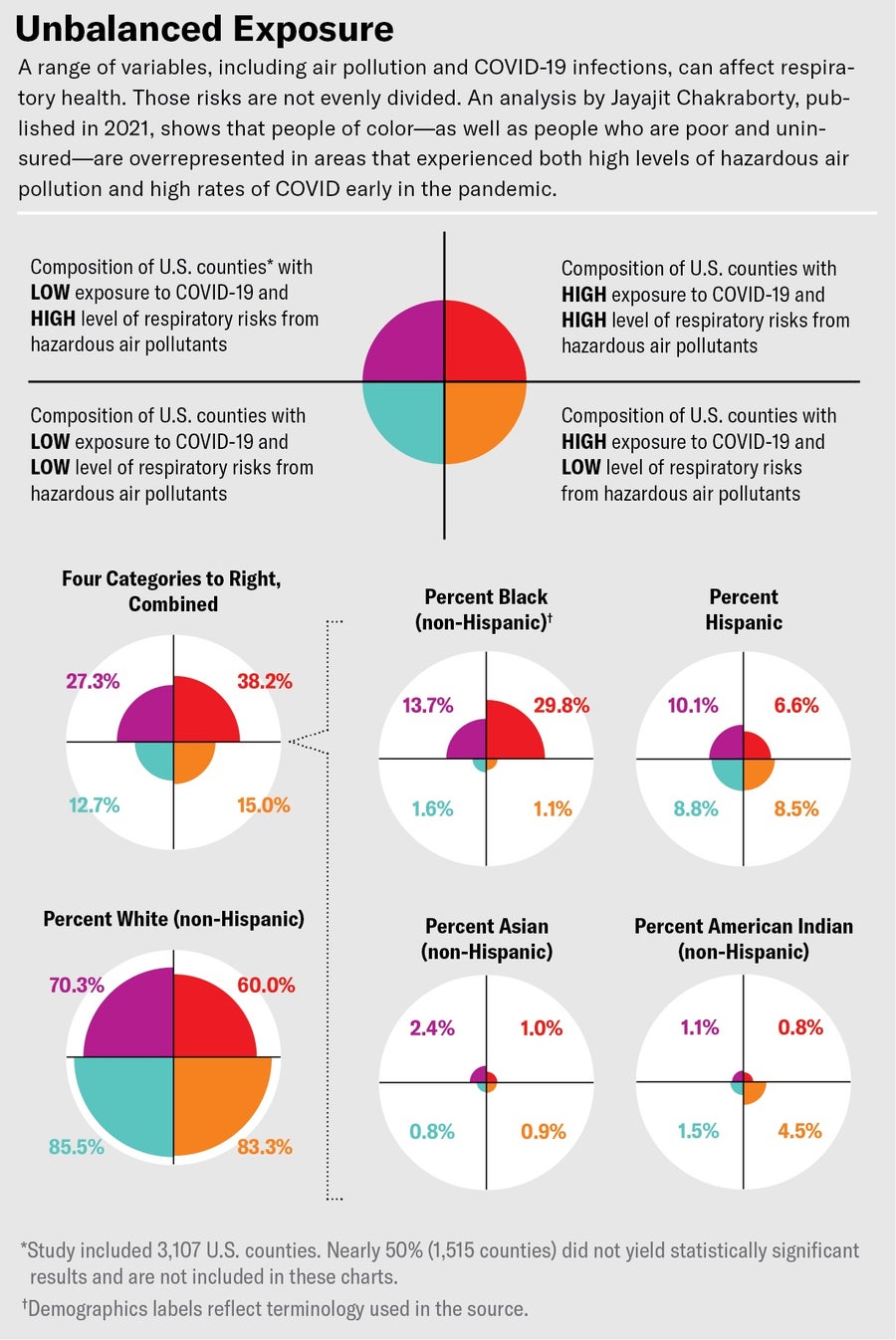

图片来源:Miriam Quick 和 Jen Christiansen;资料来源:“COVID-19 与慢性空气污染风险的汇合:美国种族/族裔和社会经济不平等”,作者:Jayajit Chakraborty,发表于《环境研究》,第 193 卷;2021 年(数据)

在美国,种族是如何成为决定谁能获得清洁空气或水,谁不能获得清洁空气或水的决定性因素的?

种族主义在美国的 DNA 中根深蒂固。种族一直以来都在谁是自由的、谁接受教育以及谁是公民方面发挥着重要作用。曾经存在奴隶制,然后是解放和吉姆·克劳隔离制度,其中“隔离但平等”被编纂成法。例如,如果一个黑人缴纳的税款与白人相同,这些税款的支出方式并不能让他们获得平等的保护和待遇。

《民权法案》直到 1964 年才通过。种族歧视性住房政策在黑人和棕色人种社区周围划了一条线,将它们标记为危险且不适合贷款。这阻止了我们的社区从下水道和供水系统等基础设施中受益。

我们现在正在看到种族主义遗留的影响。100 年前被划为红线的社区今天因城市热岛效应而更加炎热[参见疾病岛屿]。他们没有树冠或公园或绿地。他们更容易发生洪水,因为他们缺乏防洪保护。他们更容易受到工业污染。我们了解到,同样的社区也更容易发生 COVID 住院和死亡事件。

这些都是过去的种族主义如何不断向前传递的例子:它增加了脆弱性。

您从事这项工作已经快 50 年了。是什么让您坚持下去?

我看到环境正义从脚注变成了头条新闻,这意味着我们在研究和政策方面正在取得进展和进步。即使我们取得了长足的进步,我们还有很长的路要走。仅仅拥有数据永远是不够的。我们必须将这些发现转化为政策。你必须将事实与行动结合起来,但即使在所有堆积如山的研究之后,行动仍然不足。

图片来源:Miriam Quick 和 Jen Christiansen;资料来源:全球碳计划通过 Our World in Data(二氧化碳排放数据);圣母大学全球适应倡议(气候脆弱性指数数据)

您的下一步计划是什么?

我们有几个项目。其中之一是我们参与美国政府的 Justice40 倡议,该倡议由贝索斯地球基金资助。它着眼于我们的中心如何与社区合作,并利用我们的 HBCU [历史上的黑人学院或大学]联盟来帮助那些在气候、经济发展、住房、交通和清洁能源问题上一直服务不足且被忽视的社区。

另一个是我们参与的彭博项目,该项目着眼于石化产品之外。我们如何探索向清洁能源经济转型,同时确保这种转型是公平、公正和合理的?

我们正在帮助德克萨斯州的社区组织抵制拟议在休斯顿、博蒙特-亚瑟港和科珀斯克里斯蒂新建的 80 多个石油和天然气设施——这些地区已经受到石化工厂的影响。作为补充,我们正在进行一项研究,该研究考察墨西哥湾沿岸液化天然气码头快速审批和扩建对环境正义的影响。具有讽刺意味的是,许多新设施都计划在大多数居民收入较低或是有色人种的社区中建设,而这些社区已经承受着石化工厂的负担。

我们还在关注《通货膨胀削减法案》,以及我们的中心可以在多大程度上与其他组织合作,以确保在谈论温室气体减排时采取整体方法。当我们谈论减少排放时,我们也在谈论创造绿色就业岗位,以及支持小型企业企业家,以便他们能够发挥创造力和创新精神。这关系到让更多我们的有色人种年轻人对科学、技术和工程感兴趣,以便我们能够为未来建立人才管道。

今天的环境和气候正义运动是代际的,这令人兴奋。我从事这项工作已经 40 多年了。我是一名婴儿潮一代,对此感到自豪——仍然在战斗,仍然屹立不倒。但事实是,千禧一代、Z 世代和 X 世代加起来的人数超过了我这一代。我们需要发展强大的代际伙伴关系,这样这些年轻人就不会撞到砖墙。

我们将达到解决我们面临的所有这些挑战的程度。许多是我们能够打破的人为障碍,以便更快地朝着解决方案前进。我们可以接过对正义的追求,并传递接力棒。这就是我们将冲过终点线的方式。

本文是“创新专题:环境健康公平”的一部分,这是一份编辑上独立的特别报告,由武田制药提供财政支持制作。