本文发表于《大众科学》的前博客网络,反映了作者的观点,不一定代表《大众科学》的观点

科学家永远不会找到一个导致抑郁症的单一基因——也不会找到两个或 20 个。但在 20,000 个人类基因以及成千上万种蛋白质和分子中,它们以某种方式开启这些基因或调节它们的活动,其中有一些线索指向抑郁症的根源。最近出现了一些工具,可以识别在诱发抑郁症或防止抑郁症方面起作用的生物途径,并且有望为治疗精神和神经系统疾病提供新的药物疗法。

发表在《神经元》杂志上的一篇最近的论文说明了这种方法令人眼花缭乱的复杂性,以及这些技术在精确定位可能在控制抑郁症中起作用的关键基因的能力。《大众科学》采访了该论文的资深作者——来自纽约西奈山伊坎医学院的神经科学家埃里克·内斯特勒。内斯特勒谈到了这项研究在打破制药研究僵局方面的潜力,这种僵局阻碍了治疗脑部疾病的药物开发。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过 订阅来支持我们屡获殊荣的新闻报道。通过购买订阅,您正在帮助确保关于当今塑造我们世界的发现和想法的有影响力的故事的未来。

《大众科学》:抗癌战争的最初几年遇到了巨大的挫折。现在癌症的情况看起来有所好转。您是否预计神经科学在精神疾病方面也会出现类似的轨迹?

埃里克·内斯特勒:我确实这么认为。我只是觉得这需要更长的时间。35年前,我在医学院时就提出了这样一种观点:确定一个人的具体病理生理学是指导癌症治疗的一种手段。现在过了三十年,我们终于看到了这种情况发生的那一天。我绝对认为,对于主要的脑部疾病也会发生同样的情况。大脑只是更加复杂,疾病也更加复杂,因此需要更长的时间。

《大众科学》:您对可能需要多长时间有任何估计吗?

埃里克·内斯特勒:我不认为会是30年,因为我们从癌症和免疫学等其他领域学到了很多东西。这将指导我们,并在我们在大脑方面取得进展时教导我们,所以我认为在五到十年之间。目前已经有一些针对脑部疾病的见解——特定的基因和生化途径——正在进行后续研究。如果我们幸运地发现其中一些证明有用,我们可以在大约五年内开始看到一些临床进展。

《大众科学》:已经有很多基因研究在寻找基因和精神疾病之间的联系,但它们会发现数百个感兴趣的基因。您实际上如何利用这些信息来做一些有用的事情,既可以理解疾病又可以治疗疾病?

埃里克·内斯特勒:这是我们这个时代的一个主要问题。一种方法是确定数百个基因的差异将如何影响大脑内部的关键生化途径。尽管有数百个基因,但预计只有少数改变的生化途径。现在,如果我们能找到这些途径以及它们是如何改变的,并找到逆转这些改变的方法,我们或许能够提出新的疗法。这是我们现在的工作假设。

《大众科学》:您能否从近年来的一项大型基因研究中获取信息,并使用一种技术来找到关键基因或途径?

埃里克·内斯特勒:这样做很复杂,因为我们处理的是数以万计的基因产物——蛋白质或 RNA(后者是与 DNA 一起编码蛋白质生成的分子)。因此,我们必须筛选出数以万计的基因产物中,有几百个是如何改变的。它们如何影响生化途径本身就是一个复杂的过程。但这个过程是可行的,而且现在就可以完成这项工作。

《大众科学》:您是否正在使用多种技术来尝试解决这种复杂性?

埃里克·内斯特勒:我们使用几种方法。首先,我们识别不同大脑区域中存在的数以万计的 RNA,并将这些信息与动物抑郁症模型中不同大脑区域功能如何异常的直接测量结果放在一起。这有助于我们确定数以千计的基因产物中,哪些是最值得研究的。现在真正的挑战在于带宽。如果您发现数百或数千个基因,您如何知道哪些基因最好先进行研究?

《大众科学》:您怎么知道?

埃里克·内斯特勒:起初令人不知所措,但我们使用几种统计方法并将不同的数据集相互叠加。与其他的相比,在多种模型中以多种方式从多个角度反复出现的基因更有可能很重要。

《大众科学》:您现在拥有的、而 10 年或 20 年前没有的、从而使当时的研究不可能实现的技术,举一两个例子?

埃里克·内斯特勒:现在可以识别给定大脑区域,甚至给定大脑区域内单一类型细胞中表达的所有基因产物。这在几年前是不可能做到的。然后我们可以使用各种工具来识别那些在遭受长期社会压力的老鼠的细胞中受到最显著调节的基因。然后,我们确定几个在重叠方法中被认为重要的特定基因,并直接研究它们。

我们可以让一个基因产生比正常更多的蛋白质,或者关闭大脑内目标细胞类型中的该基因。因此,我们可以看到上调或下调该基因表达是否会模拟或逆转动物模型中类似抑郁的行为。然后我们可以了解该基因产物如何改变细胞的功能。它是否会兴奋细胞,使其更加活跃或不那么活跃?接下来,我们可以使用光遗传学工具,可以直接操纵清醒、行为动物中该给定细胞类型的活动。因此,该领域首次可以从遗传方法入手,并将其一路推进,以了解活体动物大脑内的神经细胞如何运作以影响与抑郁症相关的行为。

《大众科学》:如果可以的话,您仍然希望拥有什么工具?

埃里克·内斯特勒:我认为现在仍然需要的主要进展是找到使操纵单个细胞类型更容易的方法。这种能力是存在的,我们只需要扩展可用的工具。第二件事是能够同时操纵多个基因。目前,我们和其他人使用的工具只能一次操纵一个基因。如果可以进入实验动物并同时操纵多个基因,那就太好了。新的基因编辑技术在理论上可以做到这一点,但它仍然不简单,尤其是在大脑中。

《大众科学》:您在《神经元》论文中报告的实验中做了什么?

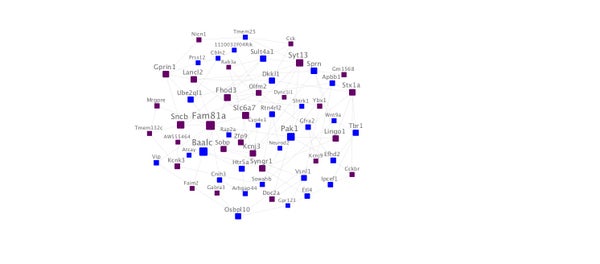

埃里克·内斯特勒:该研究的第一作者罗斯玛丽·巴戈特和我们的同事使用这些方法来识别小鼠抑郁症模型中最重要的基因,然后开发了工具来过度表达给定的感兴趣基因或将其敲除。然后,我们研究了这些操作对行为的影响。通过统计工具在 20,000 个基因中发现的最有趣的基因之一是 Dkkl1。已知该基因参与细胞内部称为 Wnt 的基本生化途径中的信号传导。我们确定了这个基因似乎发挥最重要作用的大脑区域,即海马体(对学习、记忆和情绪行为很重要的区域)。因此,我们在海马体中过度表达了 Dkkl1(编码的蛋白质比正常情况下更多),并研究了对行为和基因表达的影响。

我们的分子数据表明,Dkkl1 是一个非常重要的中枢基因,可以调节其他关键基因,我们证明,在海马体中过度表达 Dkkl1 足以使小鼠容易受到压力并诱导类似抑郁的行为。Dkkl1 过度表达还选择性地调节了我们的数据集中预测会调节的基因。这说明了从使用非常基本的统计方法进行基因发现,一直到发现以前从未在类似抑郁现象模型中研究过的新基因的能力。

《大众科学》:您是否认为这种方法也可以用于研究其他精神疾病?

埃里克·内斯特勒:是的,绝对可以。事实上,我们和其他人正在努力在自闭症、精神分裂症、双相情感障碍、药物滥用等多种其他综合征中开展此类工作。

《大众科学》:在理解抑郁症和开发治疗抑郁症的药物方面,潜在的回报是什么?

埃里克·内斯特勒:目前,我们对抑郁症的分子基础的了解仍然非常有限。因此,像这样的研究可以确定更多参与抑郁症的基因和生化途径。这项工作现在提供了一个可以指导药物发现工作的模板。如果 Dkkl1 位于与抑郁症相关的途径中,我们可以问一下我们如何以一种预期会产生抗抑郁反应的方式影响这条途径?

《大众科学》:以这种方式产生的药物可能比我们现在拥有的抗抑郁药好在哪里?

埃里克·内斯特勒:我们现在拥有的所有抗抑郁药都是基于六十年前的偶然发现。抗抑郁药作用于单胺(也称为神经递质的分子)。没有一种被批准的抗抑郁药是非单胺作用的。

我们认为,关注这些基因网络将为抑郁症提供新的治疗方法。由于当今所有治疗抑郁症的方法都侧重于单胺途径,因此它们非常有限。即使我们有数百个分子,它们基本上都相同。

《大众科学》:而且今天的抗抑郁药并非对所有人都有帮助?

中文:大型临床试验表明,只有大约一半,甚至可能不到一半的抑郁症患者能够得到完全的治疗——这意味着他们通过现有的治疗方法完全康复。毫不奇怪,对一种药物有反应的患者群体与其他药物的反应相似,因为所有药物的作用机制基本相同。该领域迫切需要开发具有新型机制的抗抑郁药物,以帮助那些无法从现有药物中获益的患者,我们认为这是实现这一目标的一种方法。

问:是否也可以采取一种全新的方法,使那些有抑郁风险的人更具韧性,从而避免患上抑郁症?

中文:是的,绝对有可能。另一种方法是研究这项研究中具有韧性的老鼠,并提出问题:我们能否找到控制韧性的基因?然后,我们能否设计出额外的药物来增强韧性,作为一种新的抗抑郁疗法。我们认为这是绝对可能的。我们正在进行另一项研究,我们通过这种类型的分析发现了一些对韧性很重要的基因组,并且已经证明了我们有能力操纵这些基因,使小鼠更具韧性。

问:这些都只是小鼠模型。

中文:这是一项小鼠研究,我们首先需要做的就是验证在抑郁小鼠中发现的这些基因,看看它们是否也存在于抑郁人类的死后大脑组织中,这也是我们和其他研究人员正在进行的工作。我们正在进行另一项研究,在人类大脑组织上采用非常相似的统计方法,我们认为这至关重要。这种方法的有效性已经在西奈山进行的一项针对抑郁症的临床试验中得到证实:我们的临床同事正在人类身上测试一种分子,该分子首先在小鼠模型中显示出能够根据我们的基因表达数据增强韧性。初步数据令人鼓舞,但还需要做更多的工作来验证这一发现。

问:您如何描述您的方法与神经系统药物早期开发的不同之处?

中文:首先,很少有公司仍然在精神病学领域。这是一个迫切的需求,因为精神疾病是对人类影响最大的疾病之一,而制药公司不这样做是一个悲剧。就药物开发而言,迄今为止,几乎所有的药物发现工作都集中在每次研究一个候选基因上——换句话说,他们不是一次研究所有20,000个基因,看看哪个最重要,而是基于关于基因“A”、“B”或“C”可能有趣的有限信息进行猜测,然后试图使用该基因或其通路开发出某种药物。我们认为我们和其他研究人员已经阐明了一种根本上更广泛的药物发现方法,即真正研究所有基因,看看哪些是最重要的,然后针对这些基因。我认为制药公司很快就会开始这样做,这将代表该领域的一大进步,但我们仍处于非常早期的阶段。

(《神经元》论文的其他研究人员(并非全部来自西奈山)包括:Rosemary C. Bagot、Hannah M. Cates、Immanuel Purushothaman、Zachary S. Lorsch、Deena M. Walker、Junshi Wang、Xiaojie Huang、Oliver M. Schlüter、Ian Maze、Catherine J. Peña、Elizabeth A. Heller、Orna Issler、Minghui Wang、Won-min Song、Jason. L. Stein、Xiaochuan Liu、Marie A. Doyle、Kimberly N. Scobie、Hao Sheng Sun、Rachael L. Neve、Daniel Geschwind、Yan Dong、Li Shen 和 Bin Zhang。)