本文发表于《大众科学》的前博客网络,反映了作者的观点,不一定反映《大众科学》的观点

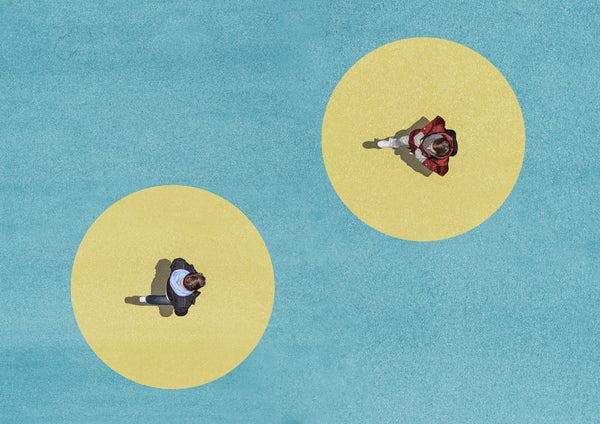

社交距离让美国人担忧。耶鲁大学教授尼古拉斯·克里斯塔基斯警告说,它要求我们“抑制我们深刻的人性和进化上固有的连接冲动”,例如。记者格雷格·米勒和其他人引用了可能产生的后果,包括“心脏病、抑郁症、痴呆症,甚至死亡”。 与此形成鲜明对比的是,在中国大陆,几乎没有人谈论这些问题。对中国社交媒体的搜索几乎没有发现关于这个主题的帖子:中国人表达的与封锁相关的担忧主要集中在他们自己、家人和朋友的安全;生活方式的改变;无聊;身体上的限制;以及由于长时间的密切互动,同时还要处理工作、育儿和家务而导致的社会冲突。对中国学术文献的回顾也同样没有发现任何文章。

这可能看起来违反直觉。难道以群体为导向的中国人不应该比美国人更焦虑社交距离吗?为了提供一些背景信息:西方和东方社会中的个人都有社交需求,我们通过多种方式来满足这些需求。然而,我们的“首选”策略确实往往有所不同。在更个人主义的西方,我们当然爱我们的家人,但也倾向于严重依赖友谊——依赖于反映“我们真正是谁”的选择性联系。这些友谊有利于个人成长,可以凝聚成“选择的家庭”。

但是,这些关系依赖于细致入微的面对面互动,不幸的是,社交距离使这种互动变得困难。康奈尔大学研究人员杜燕·阮和苏珊·富塞尔已经表明,与中国人相比,美国人更依赖非语言行为线索,如头部转动、面部表情和眼神交流来支持沟通。我们也可能更加敏感——例如,更可能将缺乏肯定的肢体语言归因于缺乏兴趣或参与。由于电子媒体很难传达这些微妙的行为线索,现在依赖 Zoom 或 FaceTime 的美国人可能会发现很难与他人保持联系感。

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

相比之下,像中国这样更具集体主义社会的人们倾向于通过既有的或血缘关系来满足他们的社交需求——例如,与家人或同学。尽管这些关系可能不那么个性化,但也需要较少的维护。事实上,我们其中一人(王琪)的实验室最近发现,亚洲人几乎可以从任何类型的社交交流中获得亲近感,包括谈论天气。因此,即使在长时间的社交距离期间,也容易保持联系感。

这并不是说疫情不会让中国人感到 distress。它们绝对会,无论是在短期还是长期。例如,一项关于2003年香港SARS爆发的幸存者的研究发现,幸存者不仅受到了创伤,而且即使在一年后,他们仍然有“惊人的高水平的抑郁、焦虑和创伤后症状”。然而,这种 distress 有趣地仅与疾病本身有关。虽然2003年香港实行了社交距离,但这可能带来的不良影响并没有引起中国人的多少关注。有趣的是,研究发现,在SARS大流行期间,香港居民实际上通过他们的社区经历了社会联系的增加。

我们美国人有可能像中国人一样很少因为社交距离而感到 distress 吗?有可能。当然,个人主义和集体主义等文化现象非常复杂且动态。没有人可以确定地预测它们。不过,我们可能会问:当前的疫情及其随之而来的经济影响是否足以成为一种冲击,以缓和我们极端的美国个人主义——这种个人主义可以说不仅达到了世界最高水平,而且达到了人类历史上的最高水平?也许吧。已经有很多大学生搬回家与父母同住,这改变了他们之间的关系,可能会产生持续的影响。如果说有什么不同的话,那就是这些成年子女可能会更加敏锐地意识到血缘关系在危机中所提供的安全网。

更重要的是,如果真的发生严重的经济衰退,可能会将各种各样的失业家庭成员拉入积极的育儿行列。核心家庭可能会变得不那么核心;多代同堂的家庭可能会激增;而非常年轻的人可能会出现更具集体主义的倾向——这种倾向在美国的许多地方一直处于潜伏状态,被将美国描绘成牛仔之国的 dominant discourse 所淹没。

具有讽刺意味的是,疫情可能在中国产生相反的效果。在中国的一些城市,离婚率急剧上升——这是长期以来被接受的个人主义标志——在解除封锁后。南部城市深圳对离婚的需求如此之大,以至于据中国网站Sixth Tone报道,“夫妻必须提前一个月预约才能离婚”,而在湖南省的一个小城市,与离婚相关的管理人员非常忙碌,他们甚至“没有时间喝水”。

当然,禁闭的压力导致了一些分手。与美国一样,家庭暴力事件激增。但一些分手似乎可以追溯到个人主义思维的抬头,例如,这种思维强调选择和自愿努力,而淡化责任和义务。因此,当 34 岁的张宁发现自己独自一人被困在武汉照顾儿子和公婆几个月时,她对她的丈夫感到愤怒。“当我打电话给他想释放我的情绪时,起初他安慰了我一下,但后来他不耐烦了,”她告诉Sixth Tone。然后有一天,他对她吼道:“你不应该做这一切吗?”——这是典型的集体主义反应。而她报告说,事情就是这样。

简而言之,虽然中国人可能不像我们美国人那样经历社交距离焦虑,但疫情似乎在某些人身上激发了个人主义的思维方式。当然,离婚率和理由只能讲述中国这个庞大故事的一小部分。尽管如此,通过疫情,将东西方在物理上拉得如此之近的全球化,是否也可能在心理上将我们稍微拉近一点呢?这是有可能的。