本文发表于《大众科学》的前博客网络,反映了作者的观点,不一定代表《大众科学》的观点

几年前,我曾在康涅狄格州我家附近的一家医院跟随一位神经科医生见习。对这位医生来说,那天是相对轻松的一天,主要工作是查看病历和筛选脑部影像以寻找异常。当她处理文书工作时,这位神经科医生与我分享了她的见解,尤其是在出现“令人兴奋”的事情时。即便如此,我仍然记得,我发现人体可以成为医学教育者——可以被研究,甚至被惊叹,这很奇怪。

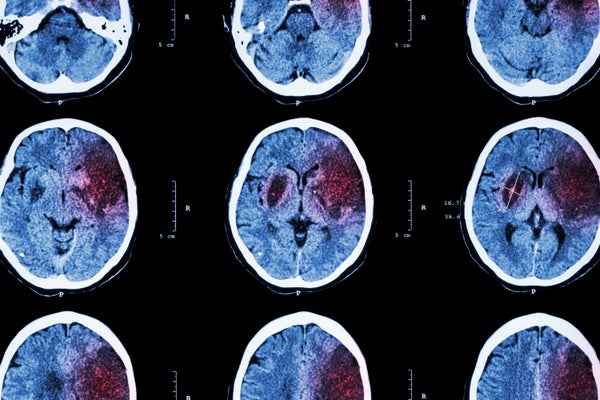

我了解了缺血性中风在 CT 扫描中的样子。我看到了不同患者及其健康状况的电子病历的样貌,这些病历由过去和现在的医疗服务提供者注释。我阅读了医生们认为的关于他们患者的客观事实,包括值得记录的数据点和测试结果。我阅读了对保险公司重要并为医生提供薪酬的内容。我看到了一个复杂的文档系统,该系统将医疗记录和医生报销置于“以患者为中心”的医疗保健的核心。

我阅读了患者主观描述自身疾病的片段,病历作者用“患者坚持[x]”、“患者似乎确信[y]”甚至“患者频繁就诊,寻求关注”等短语来注释这些片段。就好像一个人的亲身经历叙述不够科学信任,或者至少不够重要,不足以在我们的按服务收费的医疗保健模式中被认真对待。患者不可能成为自己故事的第一作者,这个令人向往的角色是为受过教育的、客观的——临床医生保留的。

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

在医学领域,我们经常谈论个人责任和社会决定论在影响健康行为方面的微妙平衡。但是,当真正有担忧和疾病的患者将自己的健康掌握在自己手中时,他们会被评判,并被贴上寻求关注者的标签,即使科学对他们没有答案。也许是因为客观数据对善于分析的医学头脑来说令人感到安慰。但是,当没有数据可以解释特定的疾病,并且时间就是金钱时,将您面前的身体视为一个疑病症、不顺从或寻求关注的人,而不是真正倾听并加强医患关系,就变得更容易了。不幸的是,这种态度不利于良好的医疗护理,因为不知何故,即使是那天阅读的最普通的材料——一份充斥着复杂医学术语和一些作为医学生我仍然需要谷歌搜索的缩写的病历——我几乎可以听到病历作者嘲讽的评判。

随着电子病历的兴起和不断改进的技术,人们可能会倾向于相信这些变化给医疗保健带来的好处多于坏处。虽然表面上看起来可能是这样,但就像我们世界中的其他一切一样,事情并没有那么简单。这意味着患者与医生相处的时间大大减少,并且比以往任何时候都感到被忽视。这意味着人们寿命更长,但患有更多的慢性病。这意味着以患者为中心的关怀正在被换成以患者为中心的病历。这意味着护理提供者不太关注患者,而更关注底线。

结果,他们比以往任何时候都遭受更多的职业倦怠。事实上,医师基金会的2018 年调查发现,在接受调查的医生中,每 10 位医生中就有 6 位(总共 9,000 位)对医学专业的未来感到非常或有些悲观,他们将电子病历设计和医患关系列为他们明显不满的原因。在很大程度上,这个普遍存在的问题归因于医疗文化的转变,从 1900 年代早期的家庭出诊和床边服务,到 2020 年的 15 分钟快速检查和对利润率的关注。

幸运的是,并非所有医疗保健专业人员都将患者及其身体视为医学标本。一些医生,就像我见习的那位神经科医生一样,会花时间去了解他们的患者——以及他们的家人——超越病历和保险文件。因为很难从病历的医学术语中在脑海中构建患者的生活和叙述,所以那天医生为我填补了空白。她为简略的笔记和原本冷漠的文书工作赋予了生命和意义。她告诉我一个年轻人,他可能正在咽下最后一口气,原因是酒精/可卡因/麻醉品联合过量。

当我在那里时,她被叫到 ICU 去检查他,这是几天来的第 n 次检查。在乘坐电梯上去的路上,她告诉我他是一名大学生,一直在做大学生常做的轻率的事情。她母亲般的失望中夹杂着一丝悲伤。我认为像这样的病例对她来说很常见,但看到她的人性化一面让我感到谦卑,尤其是我不知道那天我将要面对什么。我想知道,在一种充斥着过度用药、过度检查和过度记录的文化中,成为一名过量用药的患者意味着什么,这些都无法为一名濒临死亡的患者或一个即将遭受不可挽回损失的家庭提供一丝人性。

她带我去了她在 ICU 的病房。他最多比当时的我大一两岁。当我看着呼吸机帮助他软弱的身体吸气然后呼气时,我想象他可能有一个光明的未来。我想到了据称让他来到这里的大学派对。我想知道他是否已经成瘾或者是否可以得到帮助。我想知道他会留下谁。当医生再次检查他时,我为他默默祈祷,再次确认预后不良。

急促的脚步声靠近。医生走到走廊迎接她病人的母亲。很明显,他的母亲和他的儿子一样需要医生的温暖和关怀。因为这位神经科医生是我认为的好医生,甚至可以说是罕见的医生,所以她也意识到了这一点。我听着医生转达了一个艰难的预后。我看着这位母亲紧紧抓住她的念珠,以至于她的指关节都变白了。我了解到她的儿子就读于一所常春藤盟校,并将留下一个看似支持他的、并且此刻非常悲痛的家庭。“我知道他会没事的,”她争辩道。她看到他动了。我记得我学到过,过量用药相关的昏迷可能会导致运动活动水平升高,这是由于药物对脑干的影响。与一位充满希望的母亲可能相信的相反,这并不是意识或主动运动反射的反映。

医生虽然说话实事求是,但她在传递她的专业意见时却带着耐心和友善。她为这位母亲着想。她明白,她面前这个毫无生气的年轻人不仅仅是一具身体或另一起即将发生的过量用药死亡事件。他是一个有家庭的人,一个生命值得活着的人。她还看到一位悲伤的母亲在她面前,她很快就要接受这场悲剧。观察他们的互动,我可以看到医生分享的大部分医学信息都从这位女士的耳朵边飞走了。她是一位母亲,她知道自己看到了什么;她完全相信她的儿子即将再次醒来。作为一名医生,这位神经科医生知道他不会好转;损害已经太严重了。

那天,我看到最终安慰真正面临真正失去的人们的不是科学或循证医学的语言。提供安慰或保证的不是客观的医学凝视或作为标本的身体的微观视角。建立医生与他们真正的患者之间的信任的,不是我们被教导在临床技能课程中向我们的患者扮演者展示的虚情假意的同情。当您照顾病人和垂死之人及其家人时,一句脚本化的“哦,听到这个消息我很抱歉。这对您来说一定很艰难”,只能起到很小的作用。归根结底,医疗实践和医患关系的现实是关于人性的冲动、生病的脆弱性以及康复的过程,所有这些我们都参与其中,但在成为“专业人士”的过程中却常常忘记。

但在这个与神经科医生的案例中,我看到了超越患者病历并偏离医学院医生课程中虚情假意的同情脚本意味着什么。我看到一个年轻人作为一个病人,一个有自己故事的人;一位悲伤的母亲,在那一刻也不亚于一个病人;还有一位知识渊博的医生,静静地与她病人的母亲站在一起,表示团结。神经科医生伸出手,这位母亲欣然接受了她真诚而毫不造作的安慰。那,对我来说,才是以患者为中心的关怀。我很想看看医学院会如何编写这个脚本,或者电子病历或保险公司会如何捕捉它以获得报销。