本文发表于《大众科学》的前博客网络,反映了作者的观点,不一定反映《大众科学》的观点

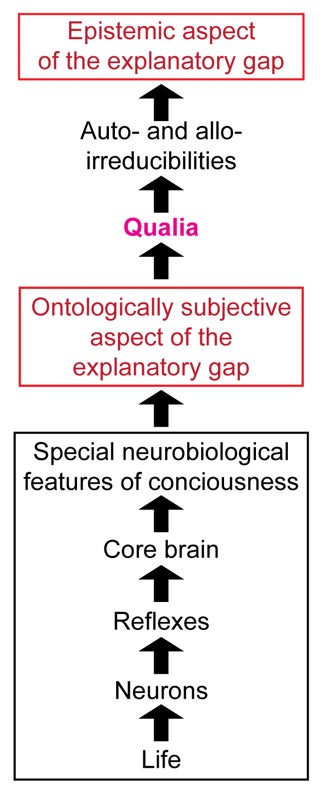

意识似乎很神秘。我们的意思是,虽然生命总体上可以用物理学、化学和生物学来解释,但每当人们试图解释大脑与作为感觉体验的主观事件(哲学家通常称之为“感受质”)之间的关系时,似乎总有一些东西在解释中被“遗漏”了。哲学家约瑟夫·莱文 (Joseph Levine) 著名地称大脑与主观体验之间这种明显的鸿沟为“解释性鸿沟”,而哲学家大卫·查尔默斯 (David Chalmers) 将如何弥合这一鸿沟称为“意识的难题”。

我们研究初级意识,这是最基本的感官体验类型。这是拥有任何体验或感觉的能力,哲学家托马斯·内格尔 (Thomas Nagel) 在他 1974 年的著名论文“成为蝙蝠是什么感觉?”中称之为“成为某种存在”。

在过去的几年里,我们尝试通过将问题的神经和哲学方面结合起来,形成一个关于感觉如何在自然生物学方式中产生的统一观点,来“揭开”初级意识的“神秘面纱”。我们的分析使我们认为,意识之谜和解释性鸿沟实际上有两个相关的方面:本体论方面和认识论方面,并且两者都有自然的和科学的解释。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您将有助于确保未来能够继续看到关于塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的报道。

解释性鸿沟的本体论方面

首先,我们考虑问题的本体论方面。谜题的这一部分包含哲学家约翰·塞尔 (John Searle) 所说的意识的“本体论主观性”。这种观点认为,意识具有独特且根本上“第一人称”的本体论——或存在方式——因为感觉只在被动物主体体验时才存在。这种观点的含义是,无论多么完整的客观科学解释,都无法“解释掉”与某些大脑状态相关的神经生物学上独特的主观感觉——换句话说,事物的感觉如何。这里的挑战是以一种与完全科学的世界观相一致的方式解释感觉的这种独特方面,并且在不援引任何新的或根本上“神秘”的物理原理的情况下做到这一点。

图片来源:经西奈山医疗系统许可转载

我们对解释性鸿沟的第一个方面的解释引用了两个因素。第一个因素是意识和感觉的产生从根本上植根于一般生命功能。看看生命和感觉之间所有基本共性。例如,两者都依赖于复杂组织的化学和生理过程,并且两者都是具身的;也就是说,每个生物都有一个与外部世界有边界的身体。因此,正如生命需要有界的身体才能生存一样,意识也需要这样的身体来创造个人的(第一人称)观点(例如,参见埃文·汤普森 (Evan Thompson) 的著作《生命中的心智》)。

此外,除了普遍的生命功能之外,我们还看到有意识的感觉还需要一个具有许多细胞、神经系统甚至基本核心大脑的动物身体,尽管这些东西对于意识来说还不够。

我们对解释性鸿沟的本体论方面的解释中的第二个因素是,在这些一般特征之外,还添加了复杂神经系统(尤其是复杂大脑)的许多神经生物学上独特的特殊神经生物学特征,这些特征共同创造了意识。我们确定的特殊神经生物学特征包括感官的爆发式增长(眼睛、良好的听力、敏锐的嗅觉)、大量新的神经处理子系统、更多来自不同感官的信息组合、大脑顶部的更多信息处理级别、大脑级别之间更多的来回通信以及更多的记忆。意识从这些神经特征中产生,其方式类似于生命这种复杂属性如何自然地从其化学和细胞成分的相互作用中产生。

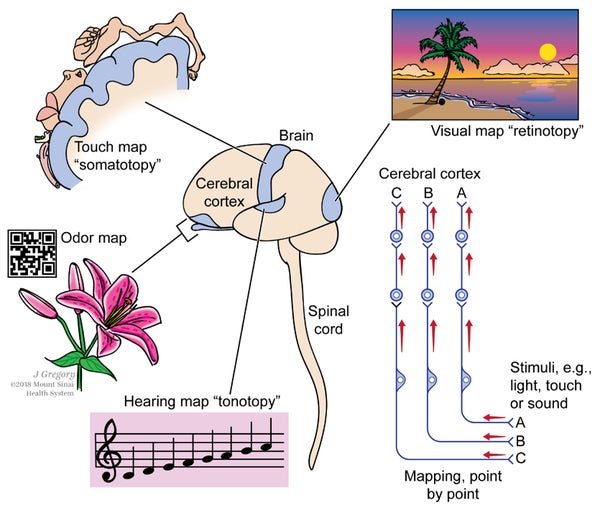

但是,我们如何确定这些特定特征是意识的指标呢?我们首先假设,任何使用复杂感官来创建身体和世界地图的动物都具有创造心理图像的能力,并且包括杰拉尔德·埃德尔曼 (Gerald Edelman) 和安东尼奥·达马西奥 (Antonio Damasio) 在内的许多关于这个主题的作者都认为这些感觉是感觉意识的标志之一。这些映射通常被称为同构图,其中包括身体的“躯体拓扑”图、视觉系统的视网膜拓扑图和听觉系统的耳蜗拓扑图(图 2)。其次,我们假设表现出复杂操作性条件反射(从基于奖励和惩罚的经验中学习)的动物具有积极和消极的感觉或情感。

图 2。基于图像的有意识的感觉源于大脑中感知世界的映射表示。中心是人脑和脊髓。大脑皮层处理来自多种感官的映射信号:来自视觉的信号,其视觉场映射称为视网膜拓扑;来自触觉的信号,其身体区域映射是躯体拓扑;来自嗅觉的信号,它形成像条形码一样的气味图;以及听觉的信号,其按音调对声音的映射称为音调拓扑。右图显示,所有这些类型的感官信号都通过几个神经细胞链到达大脑皮层,每条路径在整个过程中都保持其逐点映射。有些动物缺乏大脑皮层,但在其他更高级的大脑中心也具有此类地图。(摘自《意识揭秘》,麻省理工学院出版社,2018 年)。图片来源:经西奈山医疗系统许可转载

在我们的分析中,我们发现唯一通过这两项测试的动物是脊椎动物(包括鱼类)、节肢动物(昆虫、螃蟹等)和头足动物(例如,章鱼、鱿鱼)。当我们更仔细地观察这些动物时,我们发现它们都具有我们上面列出的所有特殊特征。

重要的是,这些特征是意识大脑所独有的,事实上也是自然界中独有的。因此,自然界中独特的事物(如感觉)可以从其独特的神经生物学中产生,这并不奇怪或神秘。

因此,解释性鸿沟的本体论方面的解决方案是,所有感觉都通过其与生命的联系而具有独特的个人性,并且它们通过特殊特征而具有独特的神经生物学。两者结合起来创造了有意识的感觉的独特特征。请注意,这种解释既不需要超自然干预,也不需要任何新的“基本属性”或物理学原理。

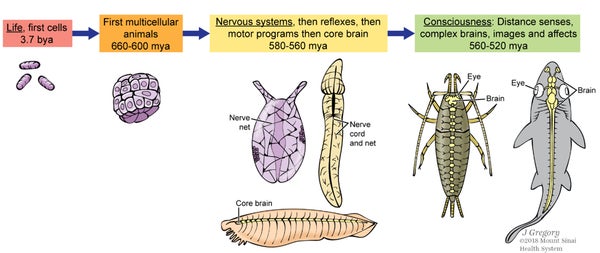

进化与意识的自然产生

我们通过证明从生命到感觉的进化序列中没有断层,来支持我们对初级意识本体论主观性的自然解决方案。通过仔细研究化石记录,我们可以追溯意识和大脑的进化,从盲目的、无脑的蠕虫到古代海洋中的第一批节肢动物和脊椎动物鱼类,时间跨度大约为 5.4 亿至 5.2 亿年前,形成一个不间断的链条。这是在寒武纪大爆发期间,当时最早的动物捕食动物行为导致了快速进化(图 4)。

图 3。意识进化的拟议阶段,平稳且连续。中心是三种具有原始神经系统的动物——假设的祖先动物,但大致基于海葵、海 acorn 虫和称为文昌鱼的鱼类无脊椎动物。右边的两种动物是鲨鱼和一种叫做 bristletail 的无翅昆虫。(摘自《意识揭秘》,麻省理工学院出版社,2018 年)。图片来源:经西奈山医疗系统许可转载

然而,虽然意识的进化是无缝且自然的,但我们也发现感觉及其神经基质极其多样化和广泛。这在一个大脑内部是正确的:例如,在哺乳动物中,许多种感知图像(大脑皮层)的大脑区域与许多种情感或情绪(皮层下区域)的大脑区域大相径庭。正如进化生物学家理查德·诺斯卡特 (Richard Northcutt) 的工作优雅地表明的那样,这种多样性在动物群体中也是如此:脊椎动物、节肢动物和头足动物独立地进化出它们的大脑,并且与意识相关的区域位于它们大脑中不同的相对位置。因此,有意识的感觉可能源于非常不同的大脑基质。对于我们的理论来说最重要的是,所有这些神经生物学多样性——在感觉的类型以及它们在物种内部和跨物种的广泛神经基质中——意味着对感觉没有单一、简约的神经生物学解释,并且存在许多不同的产生感觉的途径。

解释性鸿沟的认识论方面

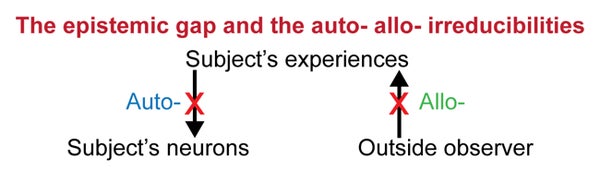

但是,解释性鸿沟还有另一个方面,它源于我们上面讨论的感觉的本体论主观存在。第二个方面是主观第一人称体验与大脑过程的第三人称解释之间的认识论(知识)鸿沟。鸿沟的这个方面还涉及主观第一人称体验与客观第三人称大脑过程解释之间的差异,但这与本体论问题不太相同。我们将第二个认识论方面归因于自动和异体不可还原性的障碍(图 2)。

图 4。解释性鸿沟的第二个认识论方面来自自动和异体不可还原性,它们是知识障碍 (Xs)。图片来源:经西奈山医疗系统许可转载

自动不可还原性意味着一旦意识产生,我们就不知道是什么神经过程导致了我们的体验。换句话说,我们无法直接访问我们的神经元,只能访问它们创造的体验。戈登·格洛布斯 (Gordon Globus) 首先指出了这个障碍,他称之为“世界之结”的一个方面,这是叔本华 (Schopenhauer) 创造的一个术语,用来描述在试图解释大脑和意识之间的关系时遇到的多重谜团。

但是,自动不可还原性没有什么神秘之处。正如格洛布斯指出的那样,这种差距的存在是因为大脑“以任何方式都不编码或表示其自身的结构。(神经系统没有针对自身结构的感官装置)”。因此,自动不可还原性有一个清晰的物理学解释:神经连接根本不存在。但与第一个鸿沟不同,这是一个关于知识的认识论鸿沟,因为我们不知道正在创造我们体验的物理神经元。

异体不可还原性是相互的认识论障碍;也就是说,当我们采取客观的第三人称视角时,我们无法直接了解别人的有意识的感觉,因为他们是主观地体验这些感觉的。这在关于大脑的第一人称和第三人称视角之间造成了额外的认识论鸿沟。但再一次,这个认识论鸿沟有一个非神秘的解释:首先,独立的个体大脑之间没有物理连接。

揭秘主观性

我们的结论是,意识的“奥秘”、莱文的“解释性鸿沟”和“难题”可以用自然和科学的方式来解释。我们的理论基于以下命题:意识和主观感觉在本体论上可以是主观的,在神经生物学上可以是独特的,但可以用科学的方式来解释,并且这在关于大脑的第一人称和第三人称知识之间造成了一个无法弥合但科学上没有问题的鸿沟。与此同时,它继续解释了虽然主观体验在本质上是独特的,但没有必要援引未知的力量(无论是物理的还是非物理的)来解释它的产生。

建议阅读

查尔默斯,D. J. (1996)。《有意识的心灵:探索基本理论》。纽约州纽约:牛津大学出版社。

埃德尔曼,G.M. (1992)。《明亮的空气,辉煌的火焰:论心灵的物质》。纽约:基础书籍出版社。

费恩伯格,T. E.,& Mallatt, J. (2016a)。《意识的古老起源:大脑如何创造体验》。马萨诸塞州剑桥市:麻省理工学院出版社。

费恩伯格,T. E.,& Mallatt, J. (2018)。《意识揭秘》。马萨诸塞州剑桥市:麻省理工学院出版社。

格洛布斯,G. G. (1973)。“世界之结”中意想不到的对称性。《科学》180, 1129-1136。

莱文,J. (1983)。唯物主义和感受质:解释性鸿沟。《太平洋哲学季刊》64(4), 354–361。

塞尔,J. (1992)。《心灵的再发现》。马萨诸塞州剑桥市:麻省理工学院出版社。

汤普森,E. (2007)。《生命中的心智:生物学、现象学和心智科学》。马萨诸塞州剑桥市:哈佛大学出版社。