新型冠状病毒在过去几个月颠覆了我们的世界,迫使人们学习全新的工作方式。特别是对于科学家而言,艾萨克·牛顿一再被誉为疫情期间高效工作的典范,因为他在1666年的“奇迹年”中避开了英国乡村的瘟疫,并发展了他关于引力、光学和微积分的理论。但隔离和安静的思考只是瘟疫时期科学的一种模式,也是我们中很少有人能够效仿的模式。天文学家、物理学家和数学家伽利略·伽利雷将望远镜变成了一种科学仪器,并为新的运动物理学奠定了基础,他为我们提供了一个鼓舞人心且更易于理解的危机时期科学工作模式。事实上,伽利略一生中最公开和动荡的几年都发生在1630-1633年的大瘟疫爆发期间。

伽利略出生于1564年,在1575-1577年意大利北部瘟疫大爆发期间,他还是佛罗伦萨的一个孩子,那次瘟疫摧毁了意大利北部,并在威尼斯造成约5万人死亡,占总人口的三分之一。在比萨大学学习医学期间,伽利略开始了他的学业,他肯定会更多地了解这种臭名昭著的疾病。尽管他很快放弃了父亲希望他从事医学的愿望,转而投身于数学和天文学,但他仍然继续阅读和谈论瘟疫。

到1592年,伽利略在帕多瓦大学获得了一个有声望的职位,并在1610年出版了他的《星际信使》。这本薄薄的书籍报道了他用望远镜进行的发现:以前未见过的恒星从书页的框架中迸发出来,山脉从月球表面拔地而起,新的“美第奇之星”(实际上是卫星),最初以他未来的赞助人命名,围绕木星运行。同年,他的朋友奥塔维奥·布伦佐尼寄给他一本他最近出版的关于瘟疫的论文,事后看来,这提醒人们,伽利略在天上的发现永远无法完全脱离地球上的事件。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们今天世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

伽利略的信件中经常提到始于1630年的托斯卡纳瘟疫爆发。我们读到了伽利略的儿子文森佐在逃到普拉托郊外的一个小镇后,留下了伽利略和他的小儿子后,做出的辩解回应:“首先让我说,当我决定来这里时,我是出于想要保命的愿望,而不是为了娱乐或换换空气。”

我们对伽利略的门徒尼科洛·阿吉温蒂的黑色幽默感同身受,他是比萨大学的数学教授,大学关闭后搬回佛罗伦萨与父亲同住,并对这种重新出现的父母监督感到惋惜:“我想好好活着……但他想让我健康地死去……只要我不死于瘟疫,他很乐意让我饿死。” 回顾我们自己几个月前的生活,我们就知道伽利略最亲爱的朋友,数学家贝内德托·卡斯特利在1631年疲惫地反思时所说的“感觉好像一千年”自从伽利略在罗马与他在一起是什么意思了。

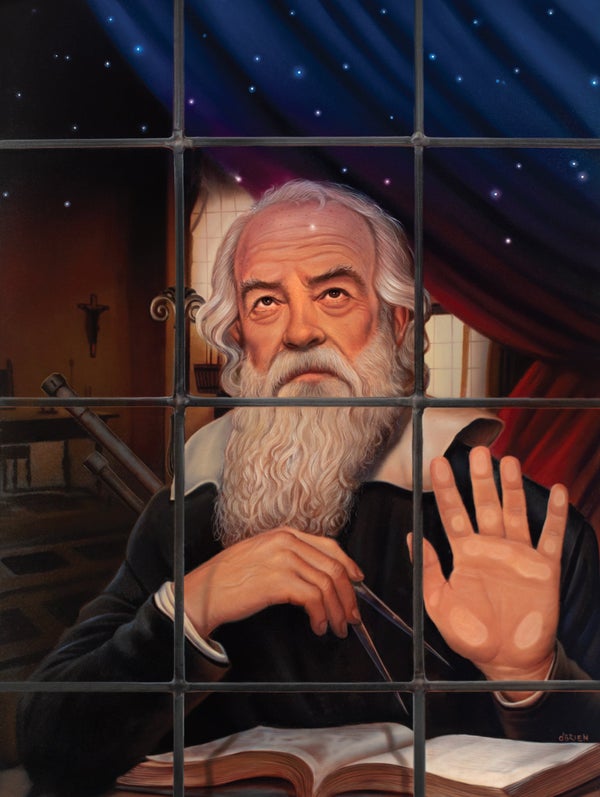

约翰·弥尔顿于1638年在罗马宗教裁判所期间拜访伽利略。图片来源:托尼·巴格特 Getty Images

瘟疫也成为伽利略最著名和最具争议的出版物的障碍和机遇。1630年春天,伽利略来到罗马,试图安排在那里出版他的《关于两大世界体系的对话》。这需要安排通过他的科学学会——猞猁学院印刷,并通过梵蒂冈的审查程序获得出版许可。然而,在那个夏天,瘟疫出现在佛罗伦萨,伽利略决定在当地印刷他的对话,从而大大复杂化了正常的审查程序。《对话》的部分内容由罗马当局检查,其他部分,包括最终印刷,在佛罗伦萨进行管理,并得到了罗马审查机构勉强的同意。这种脱节的、跨越两个城市、涉及多个机构的审查过程实际上为伽利略提供了空间,让他比原本可能被允许的更强有力地构建支持地球运动的论点。

1632年2月,伽利略的《对话》在佛罗伦萨完成。虽然佛罗伦萨和罗马之间的邮件通常只需要几天时间,但瘟疫爆发导致城市实施了旅行和货物运输限制,以保障公共健康。因此,到6月份,只有两本《对话》送达罗马,7月份又送达了六本。随着副本数量的增加,人们对其内容和论证的关注也随之增加。随着文本传到罗马天主教精英的圈子,教皇乌尔班八世和耶稣会士立即对伽利略在瘟疫时期所享有的自由表示愤慨。一周之内,这本书就被禁了。1632年9月,伽利略被传唤到罗马,在罗马宗教裁判所面前作证。疫情正在消退,伽利略的审判即将开始。

现在,似乎是那些阻碍邮件以及他的书的出版和发行的延误对伽利略有利,因为他为自己的清白辩护,并恳求将审判移到他的家乡佛罗伦萨。“最后,总之,”他在给他的朋友,教皇侄子、红衣主教和宗教裁判官弗朗切斯科·巴贝里尼的长信的结尾写道,“如果我的高龄,以及我的许多身体状况,以及我精神上的痛苦,以及在这个令人怀疑的磨难[瘟疫]时期漫长的旅程,都不足以阻止法庭……那么我将承担这次旅程。” 罗马宗教裁判所毫不含糊地回应:伽利略必须前往罗马,否则他将被逮捕并被锁链带到那里。

1633年1月20日,伽利略开始了旅程,历时三周多,其中包括强制隔离。六个月后,他的审判结束了。伽利略承认了他的错误,在罗马宗教裁判所面前放弃了自己的著作,并开始从罗马返回锡耶纳,再到佛罗伦萨郊外阿尔切特里的别墅,在那里他将在软禁下度过余生九年。

虽然大多数伽利略谴责和审判的观察者都关注他的思想,但他的女儿玛丽亚·塞莱斯特修女,一位在贫穷克拉拉修道院的隐居修女,在远处关注着伽利略的身体状况。玛丽亚·塞莱斯特在修道院的墙后,为他准备食物和药物,以抵御瘟疫。在1630年11月的一封信中,玛丽亚·塞莱斯特附上了两种蜜饯——与蜂蜜混合的药物——试图保护他的健康。“没有书面标签的那种是由干无花果、坚果、芸香和盐组成的”,并用蜂蜜粘合在一起。她建议他“每天早上,饭前服用,剂量大约是核桃大小,然后立即喝一点希腊或其他好酒,他们说这对[预防瘟疫]提供了奇妙的防御。”

第二种药也要以同样的方式服用,但玛丽亚·塞莱斯特警告说它味道苦涩。但她向他保证,如果他想继续服用任何一种,她可以改进配方。伽利略的瘟疫年和宗教裁判所审判也是一个关于远距离代际关怀的故事,玛丽亚·塞莱斯特从修道院的墙内工作,利用医疗和精神疗法来支持和维持她挚爱的父亲。

在担心父亲名誉的同时,玛丽亚·塞莱斯特和伽利略家中的其他成员在他返回的旅途中定期写信,向他通报周边地区的瘟疫病例。他们的信件包含了流行病学方面的闲言碎语,统计了当地新感染的人数,并转达了那些康复或死亡的人的命运。伽利略的家人追踪瘟疫爆发的进展,就像他们追踪他返回家乡过着囚禁生活的旅程一样。当我们面对自己与亲人的分离时,我们应该记住伽利略忠诚的家人在这个动荡时期如何在远处支持他。

伽利略的瘟疫岁月揭示了在一个充满挑战的世界中进行科学活动的现实。表达与政治和宗教教条相冲突的新颖科学发现的挑战。在近十年的隔离和监禁期间继续进行国际科学计划的挑战。当然,还有生活在疫情肆虐的时代的挑战。

当我们努力应对如何在冠状病毒大流行面前继续我们的科学工作时,我建议我们将伽利略视为我们杰出的瘟疫科学家。在与家人和朋友的关系的支持下,并在干果和蜂蜜蜜饯的滋养下,伽利略的一生告诉我们,在疫情期间从事科学研究从来都不是一帆风顺的,但坚持不懈仍然至关重要。