本文发表于《大众科学》的前博客网络,反映了作者的观点,不一定代表《大众科学》的观点

一个技术文明为了追求能源而重新设计其行星系统的想法可以追溯到 1930 年代的科幻小说。但是“戴森球”这个术语一直伴随着我们,它起源于弗里曼·戴森在 1960 年撰写的一篇论文。

这篇论文发表在《科学》杂志上,标题是听起来比较无辜的“寻找人造恒星红外辐射源”。但是你只需要阅读摘要,就可以感受到这篇单页文章中展开的精彩的、有根据的推测。

具体来说,这是摘要段落的内容

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

“如果存在外星智能生物并且达到了很高的技术发展水平,那么它们能量代谢的一个副产品很可能是将星光大规模转化为远红外辐射。有人建议,在最近开始的星际无线电通信搜索中,应该同时寻找红外辐射源。”

呼。

其余内容是一个轻松但量化的论点,论证了一个不断增长的文明的合理轨迹——使用地球和太阳系作为基本模板(而不是暗示这将是我们最终会做的事情,而是暗示某些事物最终可能会这样做)。

我正在给一个班级讲这个,所以我试图将这个论点改写成几个简单的要点(戴森自己的解释同样简洁,可能更优雅),我将在这里分享

1) 如果一个文明以每年 1% 的速度增长,那么只需大约 3000 年就可以增长 1012倍

2) 我们目前可用的物质资源大约为 1020 克,地球每秒接收大约 1020 尔格的能量——因此一个增长了 3000 年的文明将会耗尽能量或物质来构建更好的获取(恒星)能量的手段

3) 使用我们的太阳系作为模板:木星包含大约 2x1030 克的“可用”质量,而太阳的总能量输出速率为每秒 4x1033 尔格

4) 将木星的物质拆解并重新排列“只需要”大约 1044 尔格——或者大约相当于 800 年的恒星总输出量

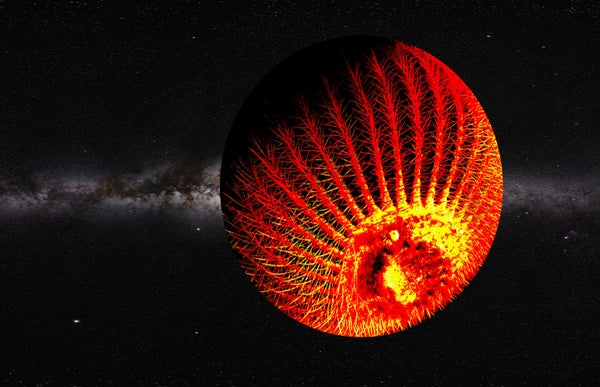

5) 因此,有强烈的动机将木星的质量重新用于在地球当前的(宜居带)轨道上建立一个 2-3 米厚的球壳,包围太阳,捕获所有能量并在内表面宜居…

然后他继续指出,这个球体必须与包围的恒星和宇宙的其余部分保持热力学平衡,因此从外部来看,它必须发出与恒星相同的光度,但光谱会转移到红外线——与其表面的温和温度一致。他建议在寻找这种结构的一种途径可能是研究双星系统,其中一颗恒星很容易看到,而另一颗恒星则是一个强烈的红外光源。

这是一个非常冷静的观点介绍,即使在近 60 年后,它也或多或少地让人头晕目眩。它也可能是一个有用的提醒,作为一个物种,我们尚未提供有力的证据表明我们能够将自己置于任何这样的技术发展轨迹上。