本文发表在《大众科学》的前博客网络上,反映了作者的观点,不一定反映《大众科学》的观点。

人类喜欢给现象贴上标签。对于科学来说,标签或类别也非常有用。它们成为了物体或机制的详细属性的简写,或者是某种事物起源和历史的标志。

然而在天文学中,标签似乎遇到了各种各样的问题。在过去的几十年里,最受争议(而且相当无谓地过度)的辩论之一就是关于冥王星是否是一颗行星的问题。我在这里就不赘述细节了,但之前确实讨论过一点。事实上,我提出了一个温和的建议,或许我们应该将所有事物都称为行星,并在后面加上一个后缀来表示这些物质凝结体的大小,从亚攸克托行星(星际尘埃颗粒)到百行星(如木星)。

这种方法的缺点是,标签不会告诉我们更多关于物体的特定环境或起源的信息。这才是我们真正希望科学名称能够帮助我们解决的问题。因此,通过“行星”指代某些物体,以及像矮行星或海王星外天体这样的术语指代其他看似相似的物体,我们可以稍微了解这些物体在位置和可能的起源方面的差异。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过 订阅来支持我们屡获殊荣的新闻报道。通过购买订阅,您将有助于确保有关当今塑造我们世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

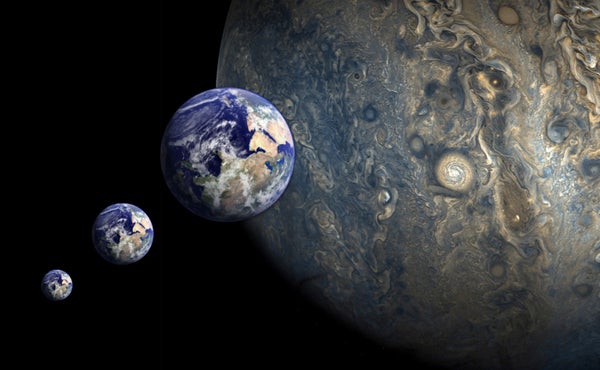

最近,在我的同事 Alex Teachey 和 David Kipping 发表了他们关于系外行星周围存在卫星的证据的最新研究(在开普勒-1625 系统中)之后,关于标签的问题再次变得有些激烈。他们候选的行星-卫星系统对我们目前关于行星和天然卫星如何形成的理解提出了挑战。这个系统可能包含一个质量约为木星三倍的世界,其轨道上有一个大小与海王星相似的物体。那么,这是一个系外卫星吗?海王卫星?还是双行星系统?

对于双(或双重)行星,我们确实有一个物理动机的标准——两个物体的质心必须位于任何一个物体的表面之外。当然,没有人真正同意这一点,但我认为这是一个相当合理的标志。例如,这将使冥王星和卡戎成为双星系统,而地球和月球则不是双星系统。问题是,最终月球的轨道演化将使其远离地球足够远,以至于质心将最终位于这两个物体之外。宇宙显然不在乎我们对命名法的渴望。

在对假定的开普勒-1625b 系外卫星提出了一个有趣的问题之后,Juna Kollmeier 和 Sean Raymond 更进一步,撰写了一篇关于允许卫星拥有自己天然卫星的属性的简短研究论文。不久之前,天体物理学家 Duncan Forgan 也进行了一项研究,探讨开普勒-1625b 的假定卫星本身是否可能拥有类似地球的卫星物体。

为了评估卫星的卫星的可能性,您需要扩展允许我们找到围绕月球或太阳系中任何天然卫星的航天器稳定轨道的计算。复杂性主要来自引力潮汐的性质,引力潮汐会随着时间的推移破坏轨道的稳定性。最重要的是,是的,原则上,在某些情况下,行星的卫星本身可以有天然物体在其周围进行长期稳定的轨道运动。Forgan 使用了“卫星的卫星”一词,Kollmeier 和 Raymond 使用了“亚卫星”。

所有这一切都引起了媒体和社交媒体的关注,接下来我们看到兴奋地谈论“卫星的卫星”以及其他新的潜在标签。这一切都很有趣。

但这确实提出了我们是否真的需要就这些事物达成一致的标签的问题。而且这又一次变得棘手。正如我们在冥王星的例子中所看到的那样,拥有一个通用的分类方案的纯粹科学益处显然是有限的。

一方面,我们现在知道,我们的太阳系并不是一个特别好的代表,它无法代表遍布整个可观测宇宙的数万亿个行星系统的庞大数量。另一方面,我们应该如何谈论宇宙中的物体呢?至少在英语中,我们喜欢用相对直接、简洁的名称来指代事物。我们不太擅长嵌套的、分层的名称。“系外行星系统中超木星巨行星的海王星质量卫星的亚卫星”这样的写法每次使用都会带来很多烦人的负担。

我认为问题的根源在于,我们真正需要的是两个略有不同的东西。一方面,我们想要一个好的口语——一些方便日常使用的东西,一个至少可以让我们在讨论中进入正确大致位置的标签。另一方面,我们也希望有一个系统化的命名系统,可以精确地识别宇宙中“类行星”物质的性质和情况。

我不知道后者的解决方案是什么。所有这些行星、卫星、矮行星等等都是亚恒星体的类型(尽管亚恒星通常用于表示质量介于行星和恒星之间的物体,只是为了让事情更混乱)。也许我们根本不应该谈论行星。或者也许我们需要某种天体物理布尔符号:非(行星或卫星)?

对于前者的命名问题,也许我们应该疯狂一点?“卫星的卫星”确实能让我们进入正确的范围, “亚卫星”也是如此。至于不同大小的系外卫星,“地球卫星”或“海王卫星”也许可以奏效,尽管人们可能会想知道这些是否是我们太阳系中的卫星,以及这些卫星的卫星又是什么?“地球海王卫星”会很绕口,但它确实表达了这样一个物体所代表的非凡层次结构。

值得庆幸的是,到目前为止,关于亚亚卫星的讨论(据我所知)很少……