本文发表于《大众科学》的前博客网络,反映了作者的观点,不一定代表《大众科学》的观点

自转速率是理解行星时一项非常重要的信息。在我们自己的太阳系中,行星自转差异很大,从缓慢(甚至逆行)自转的行星,如金星,其自转周期为悠闲的 243 个地球日,到木星,其平均自转速率为每 9.5 小时一次。

行星自转可以帮助我们了解一个世界的历史。例如,它是否被引力潮汐减慢,或者是否被碰撞或轨道共振和扭矩诱导的扰动强迫进入意外的倾斜和自转。自转也是理解行星大气动力学的关键组成部分,因为它影响着不同纬度之间热能的转移等因素。如果你真的想弄清楚类地行星可能的气候状态,了解行星的自转非常有帮助。

但是,测量系外行星的自转是一个巨大的挑战。在某些情况下,如果一颗系外行星非常靠近其母恒星运行,我们可能会预期该行星已经成为潮汐锁定,或者至少通过引力潮汐演变成伪同步状态(很像月球相对于地球是潮汐锁定的,始终以同一面朝向我们)。但如果距离恒星更远,那就一切都说不准了。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续报道关于塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事。

现在,周和同事使用哈勃太空望远镜进行的一组极其精确的成像测量揭示了一颗气态巨行星的自转速率,该行星绕一颗距离约 50 亿英里的棕矮星(亚恒星)伴星运行。

这个世界在过去十年中已为人所知。它真的是该物种中的巨星,质量约为木星的 4 倍。考虑到它的大小,以及它的伴星相对矮小和凉爽的状态,人们怀疑这个系统的形成方式与我们自己的太阳系非常不同——事实上,它可能更像一个非常低质量的双星系统,而不是类似于我们太阳系的行星系统。

尽管如此,它距离我们仅 170 光年,是直接成像的绝佳目标——字面意思是捕捉来自两个物体的光。在这种情况下,由于该系统只有大约 1000 万年的历史,这颗气态巨行星仍然因其形成而炽热——其上层大气温度高达 2,200 华氏度(1,200 摄氏度)。从这个意义上说,它与今天的木星非常不同,并且可能拥有铁和硅酸盐云,金属以液滴的形式更深地降雨。

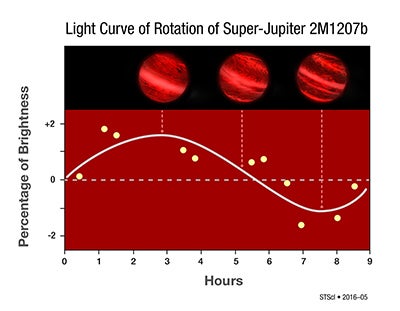

幸运的是,这种炽热的青年期使得这个世界在冷却时在红外线下发光。通过监测这种光,研究人员测量到亮度大约百分之一的规则变化。这种调制最好被建模为正弦变化,最容易解释为行星大气中斑驳且无色的云层,以 10.7 小时的自转周期快速移动。

这是一个可爱的观测,它为气态巨行星世界及其同类物种的气候状态提供了新的见解。该技术也为未来的天文台(如詹姆斯·韦伯太空望远镜)充当了探路者,并为我们将如何继续扩展我们对其他世界(气态巨行星,或许还有更小的行星)的理解提供了线索。

哈勃太空望远镜测量的超木星红外亮度变化。类正弦曲线是从数据点外推出来的,表明自转周期为 10 小时。版权:NASA、ESA、Y. Zhou(亚利桑那大学)和 P. Jeffries (STScI)