本文发表于《大众科学》的前博客网络,仅反映作者的观点,不一定反映《大众科学》的观点

彗星核最终会变成干燥、黑暗的外壳,还是会分裂成越来越小的碎片?

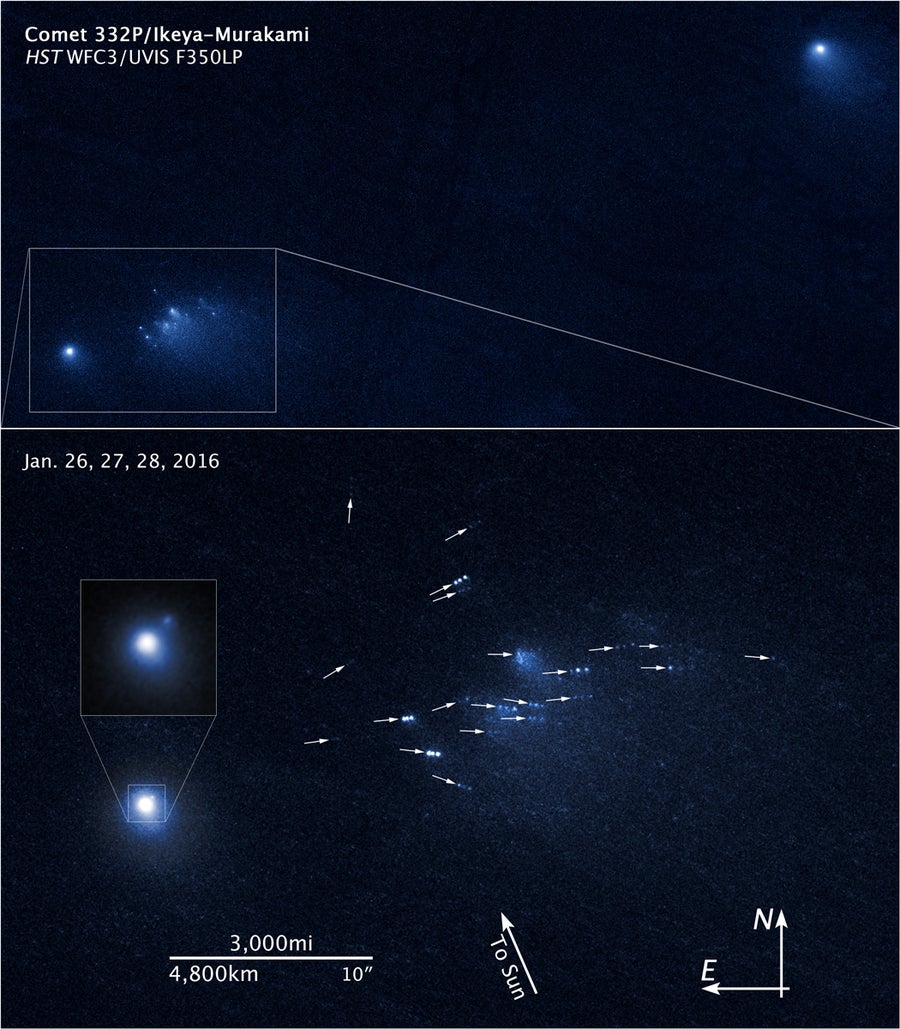

与彗星相关的富含尘埃和冰的星体的确切历史和演化仍然不清楚。但是,最近哈勃太空望远镜发布的一组图像,为我们提供了关于彗星核在接近太阳时可能遭遇的命运的最清晰的景象之一。

这些数据拍摄于 2016 年 1 月,展示了来自 332P/伊keya-村上彗星核的引人注目的碎片群。此时,这颗彗星正处于接近太阳的轨道上,距离太阳约 1.5 亿英里。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将有助于确保未来能够继续刊登关于塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的报道。

在左下方是仍然完好的 1600 英尺的 332P 彗星核(旁边可能有一小块碎片漂移到右上角)。在这张图像的中心,聚集着大约 25 个反光的冰碎片 - 每个碎片的大小在 65 到 200 英尺之间。

关于碎片群起源的初步假设是,当彗星的主核在其接近太阳的过程中升温时,升华物质的气体喷流(就像罗塞塔任务在另一颗彗星核上看到的那样)会加速彗星核的自转。随着它的自转和气体喷射,它可能会分裂。然后,碎片以大约步行的速度漂移开来——哈勃数据也捕捉到了这种流动,并在此处通过结合 2016 年 1 月 3 天的图像进行了说明

图片来源:NASA、ESA 和 D. Jewitt (UCLA)。箭头指示彗星碎片在三天内的运动轨迹。

这些碎片可能会反过来继续分裂,并且肯定会随着温度升高而通过升华作用失去冰物质。

对于 332P 彗星,它喷射碎片的速度表明,在完全消失之前,它可能会再经历 25 次这样的部分解体。这可能还需要 150 年的时间——大约每六年绕太阳公转一次。

到那时,这颗来自早期太阳系的信使所剩下的就只有星际尘埃的踪迹,直到这些尘埃也被无情的太阳风驱散。