本文发表于《大众科学》的前博客网络,反映了作者的观点,不一定代表《大众科学》的观点

事情变得越怪异,保罗·费耶拉本德就越发重要。也许这就是为什么这位哲学界的麻烦制造者的名字最近如此频繁地出现。例如,哲学家马西莫·皮格里奇就写了一篇由四部分组成的评论关于费耶拉本德“为占星术辩护”的文章。我在1992年采访了费耶拉本德,并在我1996年出版的《科学的终结》一书中对他以及卡尔·波普尔和托马斯·库恩进行了人物特写。我喜欢强调事物正在变得越来越好的所有方面(例如,参见“是的,特朗普很可怕,但不要对进步失去信心”),但费耶拉本德对“进步”的激烈批评似乎比以往任何时候都更贴切。以下是我撰写的关于我见过的最富挑战性和娱乐性的思想家之一的编辑版本。——约翰·霍根

在1987年发表于《自然》杂志的一篇题为《科学错在哪里》的文章中,两位英国物理学家对公众日益增长的对科学的反感感到担忧。他们将这种趋势归咎于哲学家,这些哲学家否认科学发现了客观的、绝对的真理。这篇文章刊登了三位“真理的背叛者”的照片:卡尔·波普尔、托马斯·库恩和保罗·费耶拉本德。费耶拉本德被物理学家称为科学的“头号敌人”,他看起来尤其具有颠覆性。他对着镜头诡秘地一笑,似乎在密谋着某种巨大的恶作剧。

所有的哲学怀疑论者都容易陷入自我矛盾。波普尔和库恩在接受我采访时都落入了这种陷阱。波普尔反对科学和政治中的确定性,但他却拍着桌子坚持说自己不是教条主义者。库恩则绞尽脑汁地试图精确解释当他谈到真正的、客观的沟通是不可能的时候,他究竟是什么意思。

关于支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关当今塑造我们世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

怀疑论者避开这个陷阱的一种方法是拥抱——甚至沉迷于——悖论、讽刺和夸张的修辞。这就是费耶拉本德的策略。他的第一本也是最著名的书《反对方法》认为,哲学无法为科学提供理论基础,因为根本没有理论基础可以解释。他嘲笑波普尔对证伪的强调是“实证主义茶杯里的一小口热气”,他认为库恩的科学革命模型可以应用于有组织犯罪。费耶拉本德用“一切皆可”这句话总结了他的反信条。

费耶拉本德喜欢故作姿态,这使得人们很容易将他简化为耸人听闻的语录。他将科学比作巫毒教、巫术和占星术。他同情那些希望在公立学校教授神创论的宗教原教旨主义者。他的《名人录》条目评论道:“我的一生是意外的结果,而不是目标和原则。我的智力工作只是其中微不足道的一部分。爱和个人理解更为重要。那些热衷于客观性的杰出知识分子扼杀了这些个人因素。他们是罪犯,而不是人类的解放者。”

在《告别理性》的结尾,费耶拉本德谈到了一个“激怒了许多读者,也让许多朋友失望的问题——我拒绝谴责甚至极端的法西斯主义,以及我建议应该允许它蓬勃发展”。费耶拉本德认为,谴责法西斯主义将错误地暗示它已经被战胜了。

“我说奥斯威辛集中营是仍然存在于我们中间的一种态度的极端表现。它表现在工业民主国家对少数族裔的待遇上;表现在教育中,包括人道主义观点的教育,但大多数时候,这种教育只是把优秀的年轻人变成他们老师的苍白而自以为是的副本;它体现在核威胁、致命武器的数量和威力不断增加,以及一些所谓的爱国者准备发动一场战争,与这场战争相比,大屠杀将显得微不足道。它表现在对自然的破坏和对‘原始’文化的摧毁,而从未考虑到那些因此而被剥夺了生活意义的人;表现在我们知识分子的巨大自负中,他们相信自己确切地知道人类需要什么,并坚持不懈地努力按照他们自己可悲的形象来重塑人们;表现在我们一些医生的幼稚的自大狂中,他们用恐惧勒索病人,残害他们,然后用巨额账单迫害他们;表现在许多所谓的真理探索者缺乏感情,他们系统地折磨动物,研究它们的不适,并因其残忍而获得奖励。就我而言,奥斯威辛集中营的刽子手和这些‘人类的恩人’之间没有任何区别。”

在1990年代初期,为了采访费耶拉本德,我打电话给加州大学伯克利分校的哲学系,他最近从那里退休。以前的同事不知道他在哪里,他们预测我寻找他的努力将是徒劳的。他有接受会议演讲邀请但不露面的习惯。他邀请同事去他家拜访,但当他们到达时,他却不开门。

浏览科学史杂志《伊西斯》时,我看到一篇费耶拉本德的书评,其中展现了他写俏皮话的才华。为了回应这本书对宗教的批评,费耶拉本德反驳道:“与天体力学相比,祈祷可能效率不高,但它肯定在某些经济学领域占有一席之地。”我打电话给《伊西斯》的编辑,询问如何联系费耶拉本德,他给了我一个位于瑞士苏黎世附近的地址。

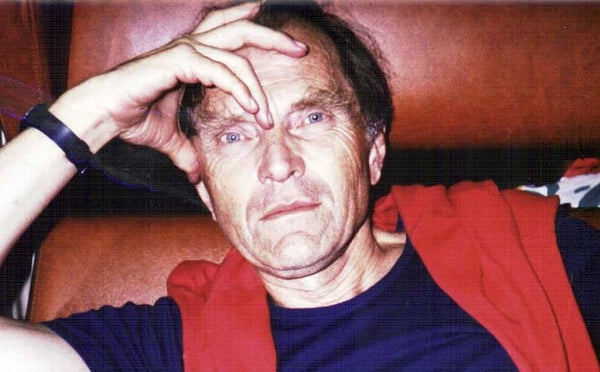

我给费耶拉本德邮寄了一份谄媚的采访请求,令我高兴的是,他用手写便条回复,同意接受采访。他附上了一张自己的照片,照片中他站在一个装满盘子的水槽前。(见下方)。“如果我们能聚在一起进行交流,”他写道,“我希望您使用随附的照片,这张照片显示我正在做我最喜欢的活动,为我的妻子洗碗。”

费耶拉本德再次写信说,他将和他的妻子,物理学家格拉齐亚·博里尼一起来纽约市,并很乐意与我见面。他说我应该采访博里尼,她的工作比他的有趣得多。

在万圣节前几天的一个寒冷的夜晚,我在曼哈顿一位前学生的豪华公寓里见到了费耶拉本德,这位学生明智地放弃了哲学,转行房地产。她领我走进她的厨房,费耶拉本德和博里尼坐在桌旁啜饮葡萄酒。他从椅子上猛地站起身,歪歪扭扭地站着迎接我。这时我才想起费耶拉本德在第二次世界大战期间背部中弹。

费耶拉本德有着妖精般的棱角分明的面容和狂热的魅力。他时而慷慨陈词,时而嗤之以鼻,时而哄骗,时而低语——这取决于他的观点或意图——同时像指挥家一样挥舞着双手。自嘲为他的傲慢增添了趣味。他称自己“懒惰”和“大嘴巴”。当我问他对某个观点的“立场”时,他畏缩了。“我没有立场!”他喊道。“如果你有立场,它总是被拧紧的东西。”他把一把隐形的螺丝刀拧进桌子里。“我有我非常积极捍卫的观点,然后我发现它们是多么愚蠢,然后我就放弃它们!”

博里尼带着纵容的微笑看着这场表演,她的举止像费耶拉本德一样平静而激动。她在1983年在伯克利上了费耶拉本德的课,六年后他们结婚了。博里尼偶尔会加入对话——例如,在我问为什么费耶拉本德激怒了科学家之后。

“我不知道,”他天真无邪地说。

博里尼说,当另一位物理学家第一次描述费耶拉本德的观点时,她感到非常愤怒。“有人要从我手中夺走宇宙的钥匙,”她解释道。当她读了他的书后,她意识到他的观点远比他的批评者声称的要微妙得多。“这就是我认为你应该写的东西,”博里尼告诉我,“巨大的误解。”

“哦,算了吧,她不是我的新闻发言人,”费耶拉本德说。

费耶拉本德在维也纳出生和长大,热爱艺术和科学。十几岁时,他梦想成为一名歌剧演员和天文学家。“我会用下午的时间练习唱歌,晚上在舞台上表演,然后在深夜观察星星,”他说。

德国于1938年占领奥地利,1942年,时年18岁的费耶拉本德入伍军官学校。他最终负责俄罗斯前线的3000人。1945年,在与俄罗斯人作战(实际上是在逃离俄罗斯人)时,他背部下方中弹。“我站不起来,”费耶拉本德回忆道,“我还记得这个景象:‘啊,我将坐在轮椅上,在书架之间来回滚动。’”

在拐杖的帮助下,他恢复了行走能力。战后在维也纳大学学习期间,他在物理学和历史学之间犹豫不决,最终选择了哲学。他通过纯粹的聪明才智来提出荒谬的立场的才能,助长了他对修辞胜过真理的怀疑。“真理本身就是一个修辞术语,”费耶拉本德断言。他伸出下巴,庄严地说,“‘我正在寻找真理。’哦,天哪,多么伟大的人。”

1950年代初期,费耶拉本德在伦敦师从波普尔。在布里斯托尔大学任教后,他于1959年搬到伯克利,在那里他与库恩成为朋友。

正如库恩在接受我采访时所做的那样,费耶拉本德否认自己是反科学的。他坚持认为没有科学方法是支持科学的。他说,科学的唯一方法是“机会主义”。“你需要一个装满各种工具的工具箱。不仅仅是一把锤子和钉子,仅此而已。”这就是他所说的他备受诟病的短语“一切皆可”(而不是通常认为的,一种科学理论与任何其他理论一样好)。将科学限制在特定的方法论——例如波普尔的证伪方案或库恩的“常规科学”——会摧毁它。

另一方面,费耶拉本德反对科学优于其他知识模式的说法。他讨厌西方国家不顾人民意愿,将科学产品——无论是进化论还是核电站——强加于人民的倾向。“国家和教会之间是分离的,”他喊道,“但国家和科学之间却没有分离!”

费耶拉本德说,科学“提供了关于宇宙、成分、发展、生命如何产生以及所有这些东西的精彩故事”。但是,公众的税款用于研究,他们应该可以自由地拒绝理论和技术。

费耶拉本德补充说,“当然,我走极端,但不是人们指责我的那种极端,即抛弃科学。抛弃科学至上的想法。那是可以的。它必须是具体情况具体分析的科学。”毕竟,科学家之间经常存在分歧。“当一位科学家说,‘每个人都必须遵循这条道路’时,人们不应该认为这是理所当然的。”

如果他不是反科学的,我问道,那么他在《名人录》中说知识分子是罪犯是什么意思?“我长期以来都是这么认为的,”费耶拉本德说,“但去年我把它划掉了,因为有很多优秀的知识分子。”他转向他的妻子。“我的意思是,你就是一位知识分子。”

“不,我是一名物理学家,”她回答道。

费耶拉本德耸耸肩。“‘知识分子’是什么意思?它指的是那些思考问题比其他人更久的人,也许吧。但他们中的许多人只是践踏了其他人,说,‘我们已经搞清楚了。’”

费耶拉本德开始批判西方的进步概念。他说,非洲的功夫布须曼人“在任何西方人进来几天后就会死去的环境中生存”。“现在你可能会说这个社会的人们寿命更长,但问题是生活质量如何,而这尚未决定。”

我说,不识字的部落人民可能很快乐,但他们是无知的。知识难道不比无知更好吗?“知识有什么了不起的?”费耶拉本德反驳道。“他们彼此友善。他们不会互相打压。”他们也比所谓的专家更了解他们的环境,例如当地植物的特性。“所以说这些人是无知的,简直是……这才是无知!”

我问费耶拉本德关于他为神创论辩护的问题。难道他不担心帮助美国的宗教保守派(他们在美国非常强大)攻击科学吗?“科学已被用来证明某些人的智商很低,”他咆哮道。“所以一切都被以许多不同的方式使用。科学可以用来打压各种各样其他人。”

但是,难道不应该教孩子们科学理论和宗教神话之间的区别吗?“当然。我会说,科学现在非常流行,”他回答道。“但是,我也必须让另一方尽可能多地提供证据,因为另一方总是得到简短的介绍。”

费耶拉本德开始听起来像一个普通的文化相对主义者,试图保护世界上丰富多彩的信仰体系免受科学的欺凌。我抛出了我的杀手锏问题:他用理性主义的技巧来攻击理性主义的方式,难道没有矛盾之处吗?

费耶拉本德不慌不忙。“嗯,它们只是工具,工具可以以你认为合适的任何方式使用,”他温和地说。“他们不能责怪我使用它们。”

费耶拉本德似乎对这个话题感到厌烦了。当他告诉我他正在写一本书《丰裕的征服》时,他重新燃起了热情,这本书是关于人类对还原论的热情。它将探讨“所有人类事业”都试图减少现实中固有的自然多样性或“丰裕”。

“首先,感知系统会减少这种丰裕,否则你就无法生存。”宗教、科学、政治和哲学代表了我们进一步压缩现实的尝试。当然,这些征服丰裕的尝试只会产生新的复杂性。“很多人在政治战争中被杀害。我的意思是,某些观点是不受欢迎的。”我意识到,费耶拉本德谈论的是对答案的追求,即解开现实之谜的秘密。

但在费耶拉本德看来,答案将永远超出我们的掌握范围。他嘲笑一些科学家相信他们有朝一日可以将现实简化为一个单一的理论。“让他们拥有他们的信仰吧,如果这能给他们带来快乐。也让他们就此发表演讲吧。‘我们触及了无限!’有些人说”——无聊的声音——“‘是啊是啊,他说他触及了无限。’有些人说”——兴奋的声音——“‘是啊是啊!他说他触及了无限!’但是要告诉学校里的小孩子们,‘现在这就是真理’,那就太过分了。”

费耶拉本德说,所有对现实的描述都是不充分的。“你认为这只朝生暮死的蜉蝣,这个微不足道的东西,人类——根据今天的宇宙学!——可以搞清楚一切吗?这在我看来太疯狂了!这不可能成真!他们搞清楚的是对他们行为的一种特殊反应,而这种反应产生了宇宙,而隐藏在背后的现实正在嘲笑!‘哈哈!他们以为他们已经发现我了!’”

语言“是通过处理事物、椅子和一些工具而创造出来的。而且仅仅在这个小小的地球上!”费耶拉本德停顿了一下,陷入了一种升华的状态。“上帝是散发出来的,你知道吗?它们降临下来,变得越来越物质化。在最后一次散发中,你可以看到它的一丝痕迹并猜测它。”

我对他的爆发感到惊讶,问费耶拉本德是否信教。“我不确定,”他回答道。他从小信奉天主教,后来成为坚定的无神论者。“现在我的哲学已经发生了彻底的转变。宇宙不可能只是——砰!——你知道,然后发展。这根本没有任何意义。”

当我准备离开时,费耶拉本德问我是否结婚了。是的,我说,并补充说我前一天晚上带妻子出去吃饭庆祝她的生日。晚餐怎么样?费耶拉本德问道。很好,我回答道。“你们没有渐行渐远吧?这不是你和她一起庆祝的最后一个生日吧?”

博里尼怒视着他。“为什么会是最后一个?”

“我不知道!”费耶拉本德惊呼,举起双手。“因为会发生啊!”他转回身对我说。“你们结婚多久了?”三年,我说。“啊,刚刚开始。坏事会来的。再等10年。”我现在才觉得你真的像个哲学家,我说。费耶拉本德笑了。他承认,在遇到博里尼之前,他已经结过三次婚,又离过三次婚。“现在我第一次为结婚感到如此幸福。”他对着博里尼笑了笑,博里尼也对他笑了笑。

我转向博里尼,提到她丈夫寄给我一张他洗碗的照片,那是他的“最喜欢的活动”。

博里尼嗤之以鼻。“千载难逢,”她说。

“你说什么,千载难逢!”费耶拉本德喊道。“我每天都洗碗!”

“千载难逢,”博里尼坚定地重复道。我决定相信物理学家而不是哲学家。

在我与费耶拉本德会面不到两年后,《纽约时报》报道说,一位脑瘤夺走了这位“反科学哲学家”的生命。我打电话给苏黎世的博里尼表示慰问。她悲痛欲绝。保罗抱怨头痛,几个月后他就去世了。

回想起费耶拉本德对医疗行业的痛斥,我忍不住问道:他是否为他的肿瘤寻求过医疗?当然,她回答道。他对医生的诊断“完全信任”,并愿意接受他们推荐的任何治疗;只是肿瘤被发现得太晚,无法采取任何措施。

在费耶拉本德的修辞表演之下,潜藏着一个极其严肃的主题:人类寻找绝对真理的冲动,无论它多么崇高,往往最终都会走向暴政。费耶拉本德攻击科学,并非因为他真的认为科学与占星术或宗教一样有效。恰恰相反。他攻击科学是因为他认识到——并对——科学相对于其他知识模式的巨大优越性感到震惊。他对科学的反对是道德和政治上的,而不是认识论上的。他担心科学,正是因为其巨大的力量,可能会变成一种极权主义力量,压制所有竞争对手。

延伸阅读:

亲爱的“怀疑论者”,少抨击顺势疗法和“大脚怪”,多关注乳房X光检查和战争