本文发表于《大众科学》的前博客网络,仅反映作者的观点,不一定反映《大众科学》的观点

我的朋友詹姆斯·麦克莱伦,一位杰出的科学史学家,喜欢嘲笑我坚持认为科学的辉煌时代已经结束。在《科学的终结》中,我断言科学将不断扩展和调整其当前的范式,例如自然选择进化论和大爆炸理论,但不会再有任何同样深刻的“启示或革命”。

吉姆喜欢用可能与我的论点相矛盾的事情来挖苦我。最近,他引起了我的注意,并给我买了一本精装本——《缠结的树:生命激进的新历史》,作者是记者大卫·夸曼。这本书的宣传语声称,我们对生命的科学观点正在经历一场大变革。所以我读了这本书。[ *请参阅吉姆对下面这篇专栏文章的回应。]

夸曼以杰出的科学作家而闻名,事实证明他名副其实。《缠结的树》是关于科学探索生命奥秘的史诗故事。夸曼在进化生物学领域所做的事情,正如丹尼斯·奥弗比在宇宙学领域所做的那样,即在《宇宙孤独之心》中探索理解宇宙的奥秘,我最喜欢的科学书籍之一。两位作家都捕捉到了研究自然最深奥秘的刺激和混乱。

关于支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您将有助于确保有关塑造我们今天世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

正如奥弗比的故事围绕着一位痴迷、不妥协的怪老头——天文学家艾伦·桑德奇展开一样,夸曼的故事也是如此。他的反英雄是卡尔·乌斯,他是追踪进化谱系的强大分子方法的发明者。乌斯利用该方法汇编了证据,证明存在一种主要的单细胞原核生物生命形式——古菌,我们可能就是从古菌进化而来的。

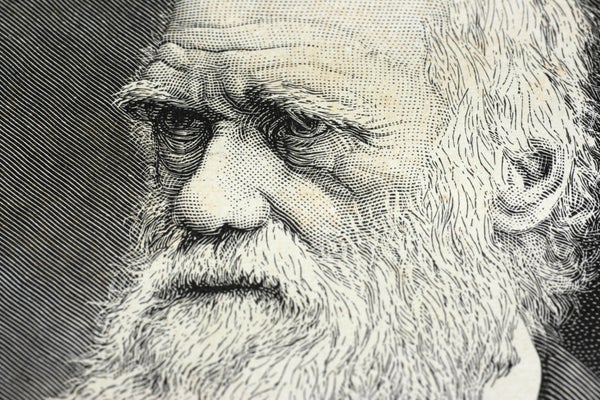

乌斯于 2012 年去世(我曾在 1990 年为一篇关于生命起源的文章采访过他),他是一位有抱负的革命者,他认为自己被低估了,而达尔文被高估了。他曾在一位同事的手稿上写道:“你赋予达尔文的实质比那个混蛋应得的要多得多。”乌斯寻求自然选择之外的其他选择,作为进化变化的主要驱动力,例如斯图尔特·考夫曼的自组织复杂性概念(我在《科学的终结》中批判过这一概念)。

古菌是夸曼描述的“激进”发现之一。乌斯说服了许多生物学家,认为古菌与细菌截然不同,因此值得拥有自己的标签。但古菌并没有对达尔文理论,即我们对物种起源和进化的理解构成挑战。我会将古菌比作早期宇宙星系形成模型的一次修正,但这并没有威胁到大爆炸的基本框架。

横向基因转移是夸曼关注的另一个发现,它可以说是对传统进化论的挑战。它涉及不同物种之间直接传递基因,通常通过细菌或病毒感染。大约一个世纪前就出现了关于横向基因转移的初步证据,但直到最近几十年,生物学家才认识到它对多细胞生物以及古菌和细菌进化的影响。

夸曼断言,横向基因转移“颠覆了基因仅从亲代垂直流向子代,而不能跨物种边界横向交换的传统确定性。”进化一直被达尔文描绘成一棵“伟大的树”,无数的分支代表着不同的物种,从共同的祖先分化而来。事实证明,树的比喻是不准确或不完整的。一些分支是“缠结的”,通过基因从一个物种跳跃到另一个物种的横向基因转移而连接起来。

学者们对横向基因转移的革命性程度存在分歧。2000 年,W. 福特·杜利特尔在《大众科学》上发表了题为“拔起生命之树”的文章,报告了古菌和横向基因转移的意义。杜利特尔指出,描绘进化的“共识树”是“过于简单化”的。杜利特尔等人 2002 年发表的一篇论文认为,横向基因转移代表了对我们生命早期历史观的“彻底修正”。

2009 年,《新科学家》杂志以一篇关于横向基因转移的封面故事提高了赌注,标题为“达尔文错了”。这是一个陈述,而不是一个问题。副标题补充说“砍倒生命之树”。(该文章的在线版本现在有一个更温和的标题“达尔文为什么在生命之树问题上错了。”)文章中,哲学家约翰·杜普雷称横向基因转移是“生物学革命性变革”的一部分。我的斜体。

在反驳文章“达尔文是对的”中,哲学家丹尼尔·丹尼特和生物学家理查德·道金斯、杰里·科因和 P.Z. 迈尔斯称《新科学家》的文章是“虚假的”和“煽动性的”。他们说,“文章中没有任何内容表明生命之树的概念是不健全的,只是表明它比分子遗传学出现之前人们认识到的要复杂得多。”

夸曼也指责《新科学家》耸人听闻。他评论说,它的标题可能“有助于杂志的销售”,但它“歪曲了新发现对达尔文正统观念构成的真正挑战”。夸曼指出,“不能责怪”达尔文没有预料到横向基因转移。“他尽了最大努力,而且做得非常好,这在他所能看到的证据范围内。”

为了回答我标题中提出的问题:不。达尔文远非错误,就他的伟大思想——自然选择而言,他一如既往地正确。他无法预见后代内部和后代之间变异的所有来源,这些变异为自然选择的运作提供了原始材料。他不知道基因,他错误但合理地推测,后天获得的性状可能会像拉马克提出的那样遗传给后代。(正如夸曼指出的那样,拉马克的假设甚至在今天也经历了“小规模的重新审视浪潮”。)

现在我们知道,变异有很多原因,包括突变、内共生、遗传漂变、有性重组、表观遗传因素,是的,还有横向基因转移。但是,所有变异,无论采取何种形式,都充当自然选择的养料,自然选择仍然是主要的进化力量,而自然选择是由达尔文(和华莱士)发现的。

回到生物学/宇宙学类比,自然选择进化论和大爆炸理论分别为理解生命和宇宙提供了基本框架。每个范式都在不断经历修正和扩展。但是,正如大爆炸理论吸收了二十年前宇宙膨胀正在加速这一惊人发现一样,进化论也轻松地包含了横向基因转移。

托马斯·库恩区分了“常规”科学(支持主流范式)和“革命性”科学(颠覆范式)。横向基因转移和古菌代表了常规科学,它充实了达尔文对生命的革命性愿景。自达尔文以来的所有生物学都是常规的。

卡尔·乌斯绝不是唯一一位对达尔文的统治地位感到恼火的现代思想家。卡尔·波普尔不是达尔文的粉丝,哲学家杰里·福多和认知科学家马西莫·皮亚泰利-帕尔马里尼也不是,他们是《达尔文哪里错了》的作者(我曾将其斥为“存在致命缺陷。”)。但达尔文的批评者都没有对他造成任何 серьезный 损害。自然选择进化论类似于资本主义。这两种范式都具有吸收反对意见的不可思议的能力,就像一种微生物通过内共生吞噬另一种微生物一样。

话虽如此,我发现夸曼报告的发现非常有趣。他这本书的一个副主题是横向基因转移可能如何影响我们的自我概念。“这些发现对人类身份的概念有什么影响?”夸曼问道。“什么是人类个体?你是什么?”好问题。我刚刚写了一本关于探索解决身心问题的书,这本书提出了一个问题:我们到底是谁?

正如夸曼报道的那样,对于严格来说属于我们自己的每个细胞,我们的身体大约包含三个细菌细胞——在我们的肠道、口腔和其他地方。细菌比人类细胞小得多,但仍然占我们总体重的百分之三。夸曼说,我们基因组中约有百分之八是由“入侵我们谱系的逆转录病毒的残余物”组成。我们是“马赛克”。我们包含着无数,但我们仍然是独立的个体。

最后一个观点,或者更确切地说,是一个预测,这是我第一次在《科学的终结》中提出的。无论他们学到多少,生物学家永远不会真正知道物质最初是如何变成生命的,就像宇宙学家永远不会知道宇宙是如何开始的一样。此外,我们永远不会找到关于我们到底是谁的最终、明确的答案。科学爱好者应该对这些谜团的持久存在感到欣慰。只要它们存在,我们对自我认知的追求就会持续下去。

*以下是詹姆斯·麦克莱伦对这篇专栏文章的回应。有关我们正在进行的关于吉姆所说的科学“真理”的争论的更多信息,另请参阅我的书《身心问题》的引言和延伸阅读中的前三项。

亲爱的约翰:

我很荣幸你再次在你的精彩博客中提到我,但阅读你最新的文章“达尔文错了吗?”让我对两点感到犹豫。

首先,你没有论述当前进化论的认识论地位。即使假设你所说的关于进化或宇宙学以及“科学的终结”的一切都是正确的,科学因此已经确定了关于自然界永恒不变的真实事实的含义,也几乎不是不证自明或有正当理由的,本身而言。我一度以为你实际上同意我的观点,即我们无法逃脱语言和文化的局限性,这些局限性束缚了我们人类可能说出的任何句子,无论是科学的还是其他的……我们被困在我们这些稍微多毛的猿猴试图弄清楚我们处境的喋喋不休中,但是,唉,我看到你正在倒退。

(顺便说一句,这种后现代主义的科学观点几乎不排除科学未来的辉煌时代!科学讲述的故事也许是有史以来最伟大的故事,也是人类成就的惊人证明。如果我们能掌握暗物质、生命的起源,甚至,恕我直言,意识,谁知道未来会发生什么。你的“科学的终结”论调太狭隘了。)

其次,我认为夸曼仍然是正确的,即总的来说,围绕古菌、横向基因转移、内共生、微生物组以及所有其他方面的连续发现构成了一种新的生命观,并改写了进化史,这些观点与《物种起源》中发现的观点截然不同。简而言之,量的变化产生了质的变化,在我看来,现在我们在理解生命及其曲折方面生活在一个不同的世界。“自然选择”可能仍然是一个驱动因素,但背景已经发生了根本性的变化,因此自然选择本身的意义也发生了变化。

和你一样,我不认为这些变化会造成革命本身,但近几十年发生的事情也不是库恩式的“常规科学”。遗传学、分类学、古生物学等广泛学科的科学家们并没有解决达尔文范式所规定的问题,他们在新领域取得了巨大的新发现,这些新发现从根本上重构了该范式以及思考生命及其历史的背景。这种新的生命观是宏伟的,那么为什么要强迫它适应十九世纪理论的普罗克鲁斯忒斯之床呢?

你的朋友,吉姆

延伸阅读:

身心问题(免费在线书籍,也可作为Kindle 电子书和平装书提供)