本文发表于《大众科学》的前博客网络,仅反映作者的观点,不一定代表《大众科学》的观点

我第一次见到迷幻药专家John H. Halpern医学博士是在1999年在瑞士巴塞尔举行的关于意识改变状态的会议上(在那里我也采访了LSD的发现者Albert Hofmann,并且体验了迷幻蘑菇)。当时的Halpern是哈佛医学院的精神病学教授,他正在研究乌羽玉对美洲原住民教会成员的影响,他们将乌羽玉作为圣餐食用。三年后,Halpern安排我参加了在亚利桑那州北部纳瓦霍人保留地举行的乌羽玉仪式。我在2003年为《发现》杂志写了一篇文章,描述了这段经历。以下是摘录

像大多数美洲原住民教会仪式一样,这次仪式的举行有一个特定的目的——在这种情况下,是为了帮助一对夫妇,他们背负着医疗和经济问题,这在保留地非常普遍。除了Halpern和我,每个人都是这对夫妇的朋友或亲戚;有些人为此旅行了数百英里来到这里。会议持续10个小时,只有一次10分钟的休息时间,仪式以有节奏的仪式展开:吸食用玉米皮卷成的烟草;用纳瓦霍语或其他美洲原住民语言吟唱赞美诗,伴随着鹿皮鼓的敲击声;吃乌羽玉,喝用碗传递的乌羽玉茶,总共三次。路人的咒语、从煤床上盘旋而上的火花,一直到圆锥形帐篷被烟熏黑的屋顶、长老往火中添加雪松木并把煤耙成半圆形的坚忍表情,都有一种迷人的美。但是,没有一个崇拜者沉浸在幸福的审美幻想中。远非如此。在夜晚的大部分时间里,气氛庄严肃穆,甚至痛苦。两个人呕吐,包括妻子。当她和她的丈夫忏悔他们的恐惧和渴望时,他们都哭了。其他人也一样,当他们倾听、祈祷或吐露自己的烦恼时——通常用纳瓦霍语,但偶尔也用英语。Halpern后来告诉我,这些仪式的力量只是部分是药理学的。毕竟,崇拜者通常只吃几汤匙乌羽玉,这相当于不到100毫克的麦司卡林——足以产生兴奋剂作用,但不足以产生完全成熟的幻觉。Halpern推测,乌羽玉主要充当仪式宗教和社区元素激起的情绪的放大器。

您可以在这里找到文章的全文。Halpern现在是波士顿成瘾治疗中心的医疗服务主管。鉴于人们对迷幻药的科学和医疗潜力的兴趣激增,我认为现在是与他进行问答的好时机。——John Horgan

关于支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事。

Horgan:您是如何对迷幻药产生兴趣的?

Halpern:我在医学院时开始对迷幻药感兴趣,因为我当时正在寻找一切可能对药物滥用有用的东西。我最终从已故的父亲,Abraham L. Halpern医学博士(他本人也是一位非常著名的精神病学家!)那里了解到,迷幻药在1960年代曾充满希望,但最终由于它们从实验室逃逸并进入毒品使用/滥用世界,研究在1970年代初期基本上被关闭,成为牺牲品。但是,当时的研究明确表明,这些物质具有重要的医疗特性,但仍然被忽视。

Horgan:您曾经服用过吗?

Halpern:这是一个愚蠢/不成熟的问题,我一直认为这会是带着偏见的记者提出的问题,而不是为了教育读者。在过去的20年中,只有一位记者问过我这个问题——两次都是John Horgan。第一次他问是在他为《发现》杂志的个人简介采访我时,我带他参加了美洲原住民教会的祈祷仪式!所以John Horgan,现在你的读者知道你也摄入了乌羽玉!所以,是的,我体验过迷幻药,但这种使用绝不是我将职业生涯的大部分时间投入到这些物质的合法临床研究中的原因。

Horgan:是的,现在他们知道了。那么您从对美洲原住民教会(NAC)成员使用乌羽玉的研究中学到了什么?

Halpern:我了解到,这种圣餐式地使用乌羽玉对NAC成员有益,并且是他们信仰的核心。我听到了无数关于通过参与NAC从药物滥用中恢复和/或加深对本土传统和语言的学习的故事。我还最终发表了一篇重要的论文,表明那些遵循乌羽玉之道的人在认知上是健康的/类似于本土非信徒,并且还表现出更健康的一生满意度和心理健康。

Horgan:非美洲原住民应该被允许为了精神目的服用迷幻药吗?

Halpern:这种情况在美国、墨西哥和加拿大已经合法存在于美洲原住民教会成员中。美国和欧洲的一些国家也承认Uniao Do Vegetal和Santo Daime成员的宗教自由——这些宗教从亚马逊河流域扩展而来,现在在世界各地都有成员,他们在祈祷仪式中食用含有DMT的死藤水。在巴西、哥伦比亚和秘鲁,本土使用死藤水是合法的。西非(加蓬和其他地方)的Bwiti信仰是法律认可的,并有伊博加仪式——灌木Tabernanthe iboga的根皮含有长效致幻物质伊博格碱。因此,已经有非美洲原住民为了宗教目的而使用迷幻药。这种使用与寻求“陶醉”截然不同:实际上,在美国,当合法时,这种使用在法律上被定义为这些化合物的“非药物圣餐式使用”。这很容易成为一个非常非常长的答案,但简而言之,在美国,宗教自由被载入我们宪法的权利法案,因此,我们的政府在限制一个人真正宗教信仰的实践方面是有限制的:根据《宗教自由恢复法案》,政府必须采用“限制性最小手段测试”,以确定是否必须监管或阻止宗教习俗。

Horgan:迷幻药应该合法化吗?

Halpern:对我来说,这也是一个可能过于宽泛的问题。我作为研究人员和医生的工作是帮助用科学事实来告知。在缺乏充分事实的情况下,在辩论此类公共卫生和公共政策问题时,恐惧可能是唯一可用的东西。话虽如此,萨满世界最受尊敬的物质是如何在“现代”世界中如此受人唾弃的,这是一个有趣的问题。这些物质现在被“合法化”,因为它们被列入《管制物质法案》附表I,因此,仅可用于合法的研究目的。我认为它们应该在没有任何限制的情况下可用吗?孩子应该能够购买酒精吗?在我成长的过程中,简单的苯海拉明(diphenhydramine)只能凭处方购买!现在它可以在柜台上购买。任何物质都可能被使用和/或滥用,但有些物质比其他物质更甚。可卡因是一种附表II药物(主要但很少用作局部麻醉剂),但非法可卡因滥用并非源于此类批准的医疗适应症。同样,有一天,甚至很快,这些类型的药物可能会合法地通过处方获得,用于特定的医疗适应症,包括心理治疗和/或受保护的宗教习俗之外的精神目的。但是,这种“合法化”需要通过FDA的药物审查系统进行开发,以确保公共安全,并明确风险和益处,并且对于特定的适应症,益处确实合理地超过了潜在的风险。要实现这一目标,还有很多研究要做,并且美国正在积极努力开发MDMA和裸盖菇素用于医疗用途。

Horgan:医生应该能够开迷幻药作为精神疾病的治疗方法吗?

Halpern:也许有一天这会成为现实,但这取决于FDA来确定这些物质是否具有批准的医疗适应症以及安全给药的过程。GHB(γ-羟基丁酸酯)是一种已知的“约会强奸药”,它被列在附表I中作为一种滥用药物,但其处方形式在附表II中用于治疗发作性睡病:与DEA一起设计了一个集中的分销系统,以确保GHB可以作为药物提供给需要的患者,同时最大限度地减少其转移到非法市场的风险。我的意思是,如果这些药物获得FDA批准的医疗适应症,就有办法创建安全的处方手段。

Horgan:哪些人不应该服用迷幻药?

Halpern:现有最佳信息表明,有抑郁症、焦虑症、双相情感障碍和/或精神病(如精神分裂症)病史的人,如果服用这些物质,应极其谨慎,甚至有近亲患有此类严重精神疾病的人也应受到类似的警告。特别是有强烈情绪控制需求的人通常会报告“糟糕的旅程”。那些准备不足的人——没有已知的、安全的和支持性的环境来保护人们免受与正常/日常生活的互动,并且甚至有不使用但有经验的支持——也将面临更大的风险。这些物质可能会严重扰乱对自我和我们所处世界的感知:因此,例如,计划开车的人不应服用迷幻药。

Horgan:您如何看待迷幻药模仿精神病的旧观点?

Halpern:暗示性在这些物质的影响下会大大增加。美国首次给药的LSD是给一位精神科住院医师服用的,他被告知这会产生类似精神病的体验,然后这位住院医师开始表现出类似精神病的行为。即便如此,也存在许多重要的差异,包括这些药物会诱发假性幻觉,使用者通常理解这些幻觉不是基于现实的,并且通常是视觉的。精神病很少有视觉现象,真正的幻觉会使个体无法辨别症状与现实。目前,“精神病模拟”模型被认为对理解致幻剂的作用没有用/无效,但像氯胺酮和PCP等更具分离性的药物可能确实会引起更准确的“模型精神病”。

Horgan:您对迷幻药最近获得了如此多的正面报道感到惊讶吗?

Halpern:我一点也不惊讶!

Horgan:作家Ayelet Waldman在她新书《美好的一天》中描述了服用LSD微剂量来改善情绪。您对微剂量有什么看法?考虑到LSD的历史,它会最终被接受为一种医疗方法吗?

Halpern:这是非常旧闻了。大约20年前,我有一次和Albert Hofmann(第一位合成并体验LSD的化学家)共进午餐,我曾问过他关于微剂量的问题。我们进行了热烈的讨论,认为LSD可能已经成为第一种类似“百忧解”的抗抑郁药,每天25微克似乎特别有效。Hofmann博士表示,他真的极力推动将LSD作为一种抗抑郁药,并曾想过将它与催吐剂(一种会引起呕吐的药物)结合使用,以防止一次服用过多药片。他说,公司律师认为以这种制剂提供药物存在太多风险/陷阱,因此它从未被开发用于商业用途。顺便说一句,如果每天服用LSD,对中毒作用的耐受性会增强,因此LSD可能仍然可以被评估为一种抗抑郁药。

Horgan:您认为迷幻哲学家Terence McKenna喜爱的DMT具有治疗潜力吗?死藤水呢?精神病学家Rick Strassman对DMT的研究,在某些使用者中引发了可怕的经历,这让您感到犹豫吗?

Halpern:DMT是死藤水的主要精神活性成分。在亚马逊河流域,死藤水的使用历史已有数千年。传统上,这种使用是帮助确定治疗所需的过程的一部分,而不是直接治疗本身。在其宗教应用中,有很多关于死藤水在精神和医疗方面的治愈故事,包括对抗药物和酒精成瘾。然而,再次强调,这种明显的治疗潜力必须在合法的科学研究和监管审查中进行仔细评估。至于Strassman博士的工作:他不是在评估DMT的任何治疗潜力:他正在进行基本的剂量-反应药理学研究。MAPS(多学科迷幻药研究协会)的创始人Rick Doblin曾说过一句名言:“没有糟糕的旅程……只有困难的旅程。”这种可怕的经历也可能具有治疗用途,但任何这些药物,而不仅仅是DMT,都可能引发它们。正如前面提到的,通常,这种经历是在那些对情绪调节有强烈需求的人中引发的,而致幻剂的精神活性特性通常会让一个人感到失去这种控制。

Horgan:MDMA,或“摇头丸”,是一种迷幻药吗?您担心它可能产生的长期负面影响吗?

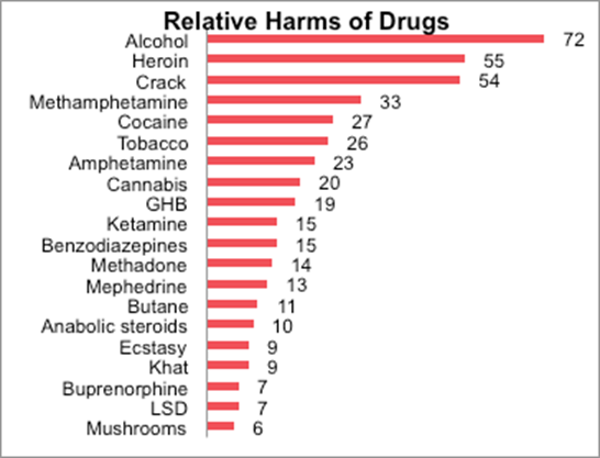

Halpern:MDMA具有迷幻特性,据报道,对于没有药物经验的人来说,它可能完全像迷幻药。与LSD和裸盖菇素等“经典”致幻剂不同,MDMA通常不会诱发自我意识丧失。相反,许多人会将其描述为“自我开放”,伴随着大量的积极/信任的情绪。任何没有明确的FDA批准适应症或人类使用接受标准的药物都会让我担心可能产生的长期负面影响。话虽如此,如果益处和需求可能超过风险,我们也会开出各种非常有毒的化合物。长期服用苯二氮卓类药物可能会导致语言记忆缺陷、平衡和协调问题等等,但如果您患有恐慌症,它们可能会成为天赐之物。某些针对脑癌的放射治疗和化学治疗剂可能会损害一些认知功能,但如果这能减缓肿瘤生长,从而有意义地延长生命——我们不希望阻止将此类药物提供给有需要的患者,对吗?然而,我们不希望健康/正常的人无缘无故地获得这种有毒化合物。具体到MDMA,它存在非法风险,以最大限度地造成伤害的频率和剂量规模服用,以及与其他药物(如酒精)合用。然而,许多声称来自MDMA的认知影响似乎在功能上并不显著(您可以阅读我关于MDMA神经认知毒性的NIDA资助的研究),并且在动物研究中注意到的一些大脑变化也在其他化合物中发现,包括一种曾获得FDA批准的化合物!最后,考虑到MDMA的非法使用在30多年前开始流行。那时,一些反MDMA运动人士/研究人员警告说,这种使用/滥用将创造一代患有早期帕金森病的人,或者在临床抑郁时最终不会对抗抑郁药产生反应的人,或者在功能可观察的方式上认知受损的人。尽管这些年来有数百万用户,但这种浪潮尚未出现。一些滥用药物相对风险方面的专家已经发表文章称,MDMA的相对危害似乎明显小于酒精和烟草!(参见下图,来自Nutt, David J, et al., "Drug Harms in the UK: A Multicriteria Decision Analysis." 《柳叶刀》 376, no. 9752 (2010): 1558-65。)

致谢:David Nutt

Horgan:我最近听到纽约大学的心理学家Anthony Bossis描述了给晚期癌症患者服用裸盖菇素的试验。您对这项工作有什么看法?

Halpern:Bossis博士是一位非常有同情心和爱心的治疗师,他致力于评估裸盖菇素辅助心理治疗。纽约大学的工作与约翰·霍普金斯大学Roland Griffith博士团队的类似工作相协调并验证了这些工作。我认为这种治疗方法很有前景。这些工作发表在同行评议的文献中,对这项工作持怀疑态度的人可以自由地跟踪和/或尝试改进已发表的方法,以进一步验证这些早期的、有希望的发现。

Horgan:发现LSD效应的Albert Hofmann有时对迷幻药表示担忧。他曾写道,它们可能代表着对界限的禁忌逾越。

Halpern:Albert Hofmann的发现以多种方式改变了我们的星球,并非所有方面都变得更好:他会表达这种担忧是很可以理解的。这就是为什么他也将LSD称为他的“问题儿童”。然而,Hofmann博士并没有停止评估致幻剂:事实上,他从古巴裸盖菇中鉴定出了裸盖菇素,并一直为“迷幻运动”做出贡献,直到他去世(享年102岁!)。另一位化学家Alexander Shulgin毕生致力于发现尽可能多的新迷幻化合物,他也曾表示

“我完全相信,在我们体内蕴藏着丰富的知识,我们每个细胞的遗传物质中都蕴藏着数英里的直觉知识。这有点像一个图书馆,里面有无数的参考书,但没有任何明显的入口。而且,在没有任何访问手段的情况下,甚至无法开始猜测那里有什么,以及质量如何。迷幻药允许探索这个内在世界,并深入了解它的本质。” ——Alexander Shulgin,《Pihkal:化学爱情故事》

访问这个“内在世界”正是Hofmann所指的“对界限的禁忌逾越”:这是我们人类对知识和理解“成为人”的真正含义的渴望所固有的,这种渴望驱使着这种好奇心,无论好坏。但是,正如一位智慧的老乌羽玉之路的路人曾经对我说过的那样,“如果你想更多地了解药物……那就吃更多的药物。”

延伸阅读:

“美洲原住民长期使用乌羽玉的心理和认知效应”,《生物精神病学》,John Halpern 等人,2005年10月15日。