本文发表于《大众科学》的前博客网络,反映了作者的观点,不一定反映《大众科学》的观点

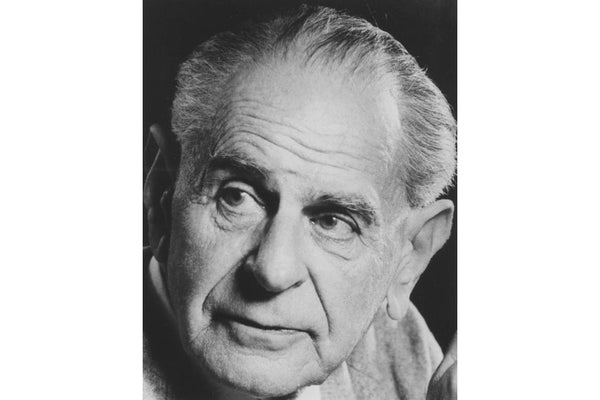

近来,世界一直在关注哲学家卡尔·波普尔,尽管肯定没有他认为自己应该得到的那么多。波普尔,1902-1994年,反对一切形式的教条主义。他最出名的是证伪原则,这是一种区分伪科学理论(如占星术和弗洛伊德精神分析)与真正科学理论(如量子力学和广义相对论)的方法。波普尔指出,后者做出的预测可以进行实证检验。但波普尔坚称,科学家永远无法证明一个理论是正确的,因为下一个测试可能会与之前的所有测试相矛盾。观察只能反驳一个理论,或证伪它。在1945年出版的《开放社会及其敌人》中,波普尔断言,政治,甚至比科学更应该避免教条主义,教条主义不可避免地滋生压制。《开放社会》近来被那些担心反民主力量崛起的人所引用。波普尔的证伪原则已被用来攻击弦理论和多元宇宙理论,这些理论无法进行实证检验。弦理论和多元宇宙的捍卫者嘲笑批评者为“波普尔狂热者”。[见下文关于拼写的注释。] 鉴于人们对这位复杂的思想家持续的兴趣,我正在发布我为《科学的终结》撰写的波普尔人物特写的编辑版本。还请查看我对另外两位伟大的科学哲学家,托马斯·库恩和保罗·费耶拉本德的人物特写。如果你喜欢这种风格的新闻报道,请关注我的新书《身心问题:科学、主观性与我们究竟是谁》,我计划很快在https://mindbodyproblems.com免费出版。——约翰·霍根

当我于1992年采访卡尔·波普尔之前,向其他哲学家询问他时,我开始察觉到潜伏在卡尔·波普尔职业生涯核心的悖论。这种类型的询问通常会引出枯燥、泛泛的赞美,但在波普尔的情况下并非如此。每个人都说这位教条主义的反对者几乎是病态的教条主义者。关于波普尔有一个老笑话:《开放社会及其敌人》应该被命名为《一位敌人的开放社会》。

为了安排采访,我给伦敦政治经济学院打了电话,波普尔自1940年代后期一直在那里任教。一位秘书说他通常在伦敦郊外的家中工作。当我打电话时,一位嗓音专横、带有德国口音的女士接了电话。缪夫人,“卡尔爵士”的管家和助手。在见我之前,我必须给她寄一份我的写作样本。她给了我一份卡尔爵士的十几本书的书单,我应该在会面之前阅读。经过多次传真和电话,她确定了一个日期。当我询问从附近火车站出发的路线时,缪夫人向我保证,所有的出租车司机都知道卡尔爵士住在哪里。“他很有名。”

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

“请到卡尔·波普尔爵士的家,”我在火车站跳上一辆出租车时说。“谁?”司机问道。卡尔·波普尔爵士?那位著名的哲学家?司机说,他从未听说过。但是,他知道波普尔住在哪条街上,我们毫不费力地找到了波普尔的家,那是一栋两层楼的小别墅,周围环绕着修剪整齐的草坪和灌木丛。

一位身材高挑、容貌俊美、留着黑色短发、身穿黑色裤子和衬衫的女士开了门。缪夫人本人比电话里稍微不那么令人望而生畏。当她领我走进屋子时,她告诉我卡尔爵士很累了。他经历了许多采访和祝贺,这些都是他上个月90岁生日带来的,而且他一直在为京都奖(被称为日本的诺贝尔奖)的获奖感言而辛勤工作。我最多只能和他谈一个小时。

当我试图降低我的期望时,波普尔出现了。他佝偻着背,出乎意料地矮。我曾以为这样专断的散文作者会很高。但他像一个轻量级拳击手一样充满活力。他挥舞着我为《大众科学》写的一篇文章,内容是关于量子力学如何引发对物理学客观性的质疑。“我一个字都不相信,”他用带有德国口音的咆哮声宣布。“主观主义”在物理学中没有地位,无论是量子物理学还是其他物理学,他都告诉我。“物理学,”他惊呼,从桌子上拿起一本书,猛地摔下来,“就是这个!”

他不停地从椅子上跳起来,寻找可以支撑某个观点的书籍或文章。为了从记忆中搜寻出一个名字或日期,他揉着太阳穴,咬牙切齿,仿佛痛苦不堪。有一次,当“突变”这个词困扰他时,他用惊人的力量反复拍打自己的额头,喊道:“术语,术语,术语!”

从他口中涌出的语言如此迅速,势头如此之猛,以至于我开始失去希望,我还能问出我准备好的问题。“我已经90多岁了,但我仍然可以思考,”他宣称,仿佛我怀疑这一点。波普尔强调,他认识所有二十世纪科学界的泰坦:爱因斯坦、薛定谔、海森堡。波普尔指责玻尔,他“非常了解”玻尔,将主观主义引入物理学。玻尔是“一位了不起的物理学家,有史以来最伟大的物理学家之一,但他是一位可悲的哲学家,而且无法与他交谈。他一直在说话,几乎只允许你一两个字,然后立即插话。”

当缪夫人转身离开时,波普尔让她找一本他的书。她消失了,空手而归。“对不起,卡尔,我找不到,”她报告说。“除非我有一个描述,否则我无法检查每个书柜。”

“实际上,我想,它应该在这个角落的右边,但我可能把它拿走了……”他的声音逐渐消失。缪夫人不知何故翻了个白眼,但又没有真正翻白眼,然后消失了。

他停顿了一下,我抓住机会问了一个问题。“我想问你关于……”

“是的!你应该先问我你的问题! 我错误地占据了主导地位。你可以先问我你所有的问题。”

我注意到在他的著作中,他似乎厌恶绝对真理的概念。“不不!”波普尔回答道,摇着头。他和之前的逻辑实证主义者一样,认为科学理论可以是“绝对”正确的。事实上,他“毫不怀疑”某些当前的理论是正确的(尽管他拒绝说出是哪些理论)。但他拒绝接受实证主义者的信念,即我们可以知道一个理论是正确的。“我们必须区分真理,它是客观的和绝对的,以及确定性,它是主观的。”

波普尔不同意实证主义者的观点,即科学可以简化为形式化的逻辑系统或方法。科学理论是一种发明,一种创造行为,更多地基于科学家的直觉,而不是基于预先存在的经验数据。“科学史处处都是推测性的,”波普尔说。“这是一部精彩的历史。它让你为自己是人类而感到自豪。”波普尔用伸出的双手框住自己的脸,庄严地说:“我相信人类的心灵。”

出于类似的原因,波普尔反对决定论,他认为决定论与人类的创造力和自由背道而驰。“决定论意味着,如果你有足够的化学和物理学知识,你就可以预测莫扎特明天会写什么,”他说。“现在这是一个荒谬的假设。”早在现代混沌理论家之前,波普尔就意识到,不仅量子系统,甚至经典的牛顿系统也是不可预测的。他朝窗外的草坪挥手说:“每根草中都有混沌。”

波普尔为他与同僚哲学家(包括维特根斯坦)的紧张关系感到自豪,他曾在1946年与维特根斯坦发生过冲突。波普尔在剑桥大学演讲时,维特根斯坦打断了他的演讲,宣称“哲学问题不存在”。波普尔不同意,说有很多这样的问题,例如为道德规则建立基础。维特根斯坦当时正坐在壁炉旁玩弄着拨火棍,他用拨火棍指着波普尔,要求道:“给我一个道德规则的例子!”波普尔回答说:“不要用拨火棍威胁来访的讲师,”然后维特根斯坦怒气冲冲地离开了房间。[有关此著名事件的其他描述,请参见《维特根斯坦的拨火棍》一书。]

波普尔厌恶那些认为科学家坚持理论是出于文化和政治原因而不是理性原因的哲学家。这些哲学家不满于被视为不如真正的科学家,并试图“改变他们在等级制度中的地位”。波普尔尤其鄙视后现代主义者,他们认为“知识”只是人们为争夺权力而挥舞的武器。“我不读他们的书,”波普尔说,挥了挥手,仿佛闻到一股难闻的气味。他补充说:“我曾经见过福柯。”

我暗示说,后现代主义者试图描述科学如何实践,而他,波普尔,试图展示科学应该如何实践。令我惊讶的是,波普尔点了点头。“这是一个非常好的陈述,”他说。“如果你头脑中没有科学应该是什么样的想法,你就看不到科学是什么。”他承认,科学家们总是达不到他为他们设定的理想。“自从科学家们为他们的工作获得补贴以来,科学并不完全是它应该有的样子。这是不可避免的。不幸的是,存在一定的腐败。但我不谈论这个。”

然后波普尔继续谈论它。“科学家们不像他们应该的那样自我批评,”他断言。“有一种希望,希望像你这样的人”——他用手指指着我——“应该把他们带到公众面前。”他盯着我一会儿,然后提醒我,他并没有寻求这次采访。“远非如此,”他说。然后波普尔投入到对大爆炸理论的技术批判中。“总是这样,”他总结道。“困难被低估了。它被呈现出一种仿佛这一切都具有科学确定性的精神,但科学确定性并不存在。”

我问波普尔,他是否觉得生物学家也过于执着于达尔文的自然选择理论;过去他曾暗示,该理论是同义反复的,因此是伪科学的。“那也许太过分了,”波普尔挥手否定地说。“我对自己的观点并不教条。”突然,他拍了一下桌子,惊呼道:“应该寻找替代理论!”

波普尔嘲笑科学家们希望他们能实现自然的最终理论。“很多人认为问题可以解决,很多人认为恰恰相反。我认为我们已经走了很远,但我们离目标还很远。我必须给你看一段与此相关的段落。”他拖着脚步走开了,然后带着他的书《猜想与反驳》回来了。他打开书,用敬畏的语气读着自己的话:“在我们无限的无知中,我们都是平等的。”

我决定抛出我的大问题:他的证伪概念可以被证伪吗?波普尔怒视着我。然后他的表情缓和下来,他把手放在我的手上。“我不想伤害你,”他温柔地说,“但这是一个愚蠢的问题。”他探究地看着我的眼睛,问我是否是他的一个批评者说服我提出这个问题的。是的,我撒谎了。“正是如此,”他说,看起来很高兴。

“当有人在哲学研讨会上提出一个想法时,你做的第一件事就是说它不符合它自己的标准。这是人们能想象到的最白痴的批评之一!”他说,他的证伪概念是区分经验和非经验知识模式的标准。证伪本身是“可决定的非经验性的”;它不属于科学,而属于哲学,或“元科学”,它甚至不适用于所有科学。波普尔似乎承认他的批评者是对的:证伪仅仅是一个指导方针,一个经验法则,有时有用,有时没用。

波普尔说他以前从未回答过我刚才提出的问题。“我发现它太愚蠢了,不值得回答。你明白其中的区别吗?”他问道,声音又变得温柔起来。我点了点头。这个问题对我来说似乎也很愚蠢,我说,但我只是认为我应该问一下。他笑了笑,握了握我的手,喃喃地说:“是的,非常好。”

既然波普尔看起来如此随和,我提到他的一位前学生曾指责他不容忍别人批评他的想法。波普尔的眼睛里燃起了怒火。“这完全不真实!当我受到批评时,我很高兴!当然,不是当我回答了批评,就像我回答你给我的批评一样,而那个人仍然继续批评。那是我觉得没意思并且不会容忍的事情。”在这种情况下,波普尔会将学生赶出他的课堂。

当缪夫人把头伸进门里,告诉我们我们已经谈了三个多小时时,厨房里的光线变得红润起来。她不耐烦地问道,我们还打算继续多久?也许她最好给我叫辆出租车?我看着波普尔,他露出了坏男孩的笑容,但看起来确实很疲惫。

我偷偷地问了最后一个问题:为什么波普尔在他的自传中说他是他所认识的最快乐的哲学家?“大多数哲学家都非常沮丧,”他回答说,“因为他们无法产生任何有价值的东西。”波普尔得意地看了缪夫人一眼,缪夫人脸上露出了惊恐的表情。波普尔的笑容消失了。“最好不要写那个,”他对我说。“我的敌人已经够多了,我最好不要用这种方式回答他们。”他沉思了一会儿,补充说:“但事实就是如此。”

我问缪夫人我是否可以要一份波普尔计划在京都奖颁奖典礼上发表的演讲稿。“不,现在不行,”她 curtly 说。“为什么不行?”波普尔问道。“卡尔,”她回答说,“我一直在不停地打字第二份演讲稿,我有点……”她叹了口气。“你知道我的意思吗?”无论如何,她补充说,她没有最终版本。未校正的版本怎么样?波普尔问道。缪夫人跺着脚走了出去。

她回来了,把一份波普尔的演讲稿塞给我。“你有《倾向性》的副本吗?”波普尔问她。她抿了抿嘴,跺着脚走进隔壁的房间,而波普尔向我解释了这本书的主题。波普尔说,量子力学甚至经典物理学的教训是,没有什么东西是确定的,没有什么东西是肯定的,没有什么东西是完全可预测的;只有某些事情发生的“倾向性”。例如,波普尔补充说,“在这一刻,缪夫人很可能会找到我的书的副本。”

“哦,拜托!”缪夫人在隔壁房间惊呼道。她回来了,不再试图掩饰她的恼怒。“卡尔爵士,卡尔,您已经把最后一本《倾向性》送出去了。您为什么要这样做?”

“最后一本是在你面前送出去的,”他宣称。

“我不这么认为,”她反驳道。“是谁?”

“我不记得了,”他嘟囔着,有些羞愧。

外面,一辆黑色出租车驶入车道。我感谢了波普尔和缪夫人的款待,然后告辞。当出租车驶离时,我问司机是否知道这是谁的房子。不,是某个名人吗?是的,卡尔·波普尔爵士。谁?卡尔·波普尔,我回答说,20世纪最伟大的哲学家之一。“是吗,”司机喃喃自语。

两年后波普尔去世时,《经济学人》称赞他为“在世哲学家中最著名和最广为人知的一位”。但讣告指出,波普尔对归纳法的处理,即他的证伪方案的基础,已被后来的哲学家所拒绝。《经济学人》指出,“根据他自己的理论,波普尔应该欢迎这一事实,但他无法做到。具有讽刺意味的是,在这里,波普尔无法承认自己错了。”

怀疑论者能避免自相矛盾吗?如果他不能,如果他傲慢地宣扬智力上的谦逊,这是否会否定他的工作?完全不会。这种悖论实际上证实了怀疑论者的观点,即对真理的追求是永无止境的、曲折的,并且充满了陷阱,即使是最伟大的思想家也会跌入其中。在我们无限的无知中,我们都是平等的。

关于“波普尔狂热者”的注释:我最初将这个词拼写为 Popperazi,就像哲学家马西莫·皮格里奇在他上面链接的文章中所做的那样。更常见的拼写似乎是 Popperazzi,事实上皮格里奇在他的文章结尾也使用了这个拼写。你可以选择任何一种方式,这取决于你是否认为坚持证伪的人是烦人的害虫还是可怕的法西斯分子。

延伸阅读