本文发表于《大众科学》的前博客网络,反映了作者的观点,不一定代表《大众科学》的观点。

我们即将迎来布鲁姆日,6月16日。在这一天,《尤利西斯》的英雄人物利奥波德·布鲁姆在都柏林漫游,经历各种冒险,然后在深夜时分回到他出轨的妻子莫莉的床上。为了庆祝布鲁姆日,我将发布一篇我几年前重读这部1922年经典小说时所写专栏的修订版。

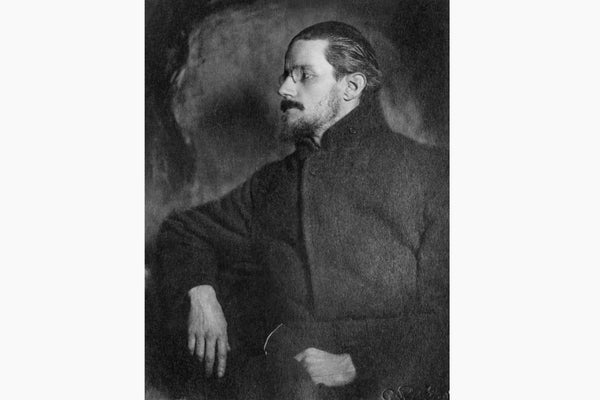

詹姆斯·乔伊斯是一位无与伦比的观察者,并且隐含地是一位心灵理论家。在《尤利西斯》中,他完成了一些仍然感觉具有革命性的事情,尽管它激发了无数的模仿。他将我们从自我的牢笼中拉出来,并将我们放入其他人的自我之中。他帮助我们克服了唯我论的问题。我们永远无法真正知道成为蝙蝠或猫是什么感觉,但感谢乔伊斯,我们对成为人类是什么感觉有了更好的理解。

乔伊斯有科学先驱。威廉·詹姆斯 提请人们注意意识的怪异本质。詹姆斯说,意识不是火车——一系列在空间中移动的物体——而是一条溪流。而且思想不像原子那样,是统一和持久的。它们是转瞬即逝的,不断变化的,相互滑入彼此之中。乔伊斯的另一位先驱是弗洛伊德,他认为,在我们内心深处,我们是卑鄙、好色的生物,远比我们意识到或愿意承认的要多得多。

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

乔伊斯将詹姆斯和弗洛伊德的心理学假设带入了生活。他将我们浸泡在思想的洪流中,这些洪流在1904年的都柏林的客观现实中盘旋、回旋、倾泻和碰撞。乔伊斯的主要人物——斯蒂芬·狄德拉斯,一位年轻、有知识分子自命不凡的教师和有抱负的作家(以乔伊斯本人为原型);利奥波德·布鲁姆,一位爱交际的犹太广告推销员;莫莉·布鲁姆,他唱歌的妻子——都是扎根于特定时间和地点的个体。然而,这些虚构的人类却让人感觉是普遍的。

乔伊斯为了追求逼真而无视禁忌,而不是为了挑逗。像一位进化生物学家一样,他从不让我们忘记我们是动物。布鲁姆撒尿、拉屎、狼吞虎咽、狂饮、讨价还价、打扮、畏缩、色欲。与阴郁、爱评判的弗洛伊德不同,乔伊斯喜欢他的同类,尽管他们有各种缺点。布鲁姆胆怯、诡计多端、好色、贪吃,但也高尚、勇敢、慷慨、慈爱、庄严。他是悲剧性的,也是喜剧性的,一会儿为他父亲的自杀和他儿子的死亡而忧郁,一会儿又渴望一块奶酪或盯着女人的腿看。

乔伊斯的小说就像一个多维度的虚拟现实世界,其中视觉、听觉和嗅觉与情感、记忆和幻想交织在一起。与《尤利西斯》相比,早期对现实的文学描绘显得古朴而人工化,就像艺术家掌握透视法之前的 中世纪绘画一样。《尤利西斯》在实现其超现实主义的同时,不断地让我们意识到它的人工性。乔伊斯提醒我们,这本书只是一部精心设计的文学作品,就像荷马的《奥德赛》(那是他的模板)。

正如乔伊斯会第一个承认的那样,他举向自然的镜子是扭曲的、模糊的、破裂的,正如所有表现形式都必然如此,无论是虚构的还是真实的。而《尤利西斯》,就像生活一样,可能是令人困惑的。其中一个特别晦涩的部分,发生在妓院里,以《奥德赛》中将希腊水手变成猪的女巫“喀耳刻”命名。“喀耳刻”以戏剧的形式出现,让我想起莎士比亚的性别和物种弯曲的喜剧《仲夏夜之梦》,只不过它更尖锐、更怪异,仿佛是由一位精神错乱的荣格主义者构思出来的,旨在揭露人类的集体本我。

妓女和她们的顾客变成了漫画人物,戴着怪诞的面具,说出奇异的台词。布鲁姆变身为律师、暴君和卑鄙的偷窥狂。“喀耳刻”的修辞也一直在变化,从夸夸其谈/浮夸到粗俗/下流以及介于两者之间的一切。乔伊斯似乎在暗示,我们每个人都充斥着无数的人格,从天使般的到野兽般的。

早期的章节“漫游之岩”也令人望而生畏地混乱。在都柏林跟随布鲁姆,乔伊斯似乎反常地挫败了我们对线性故事情节的渴望。他的技巧让我想起一部电影,其中镜头在城市景观上空翱翔,然后放大到一个走在街上的个人。但在《尤利西斯》中,镜头永远不会停留在原地。就在你开始适应一种视角时,镜头又飞快地移开了。很自然要问,重点是什么?

这是我的猜测。乔伊斯将宏观世界描绘成由无数微观世界,即个体心灵组成的。这种点彩画派的方法比托尔斯泰、狄更斯、奥斯汀等传统大师的伪客观、全知叙述者方法更忠实地代表了共享的社会现实。乔伊斯为我们提供了对同一客观地点、事件和人物的大量主观观点——尤其是布鲁姆,他像鄙视和钦佩他人一样被他人鄙视和钦佩。乔伊斯没有以抽象的、康德式的方式阐述他的哲学,而是将其体现在血肉之中。

这就是我对“喀耳刻”和“漫游之岩”的看法。但老实说,我更喜欢《尤利西斯》中乔伊斯给我们一个持续视角的章节,尤其是布鲁姆的视角。我喜欢布鲁姆,部分原因是他是一个科学怪才,对物质世界的力学着迷。考虑以下发生在酒吧的段落。布鲁姆和几个朋友在闲聊关于死刑,更具体地说是绞刑。布鲁姆是一位反对死刑的自由主义者,他对绞刑的威慑作用表示怀疑,这引起了他的伙伴们的回应:

——阿尔夫说,有一件事它没有威慑作用。

——乔说,什么事?

——阿尔夫说,那个可怜的家伙被绞死的工具。

——乔说,是吗?

——阿尔夫说,千真万确。我从基尔梅纳姆监狱的典狱长那里听说的,当时他们绞死了不可战胜的乔·布雷迪。他告诉我,当他们把他从绞刑架上放下来时,那东西像扑克牌一样立在他们面前。

——乔说,正如有人说的那样,统治的激情在死亡中依然强烈。

——布鲁姆说,那可以用科学来解释。这只是一种自然现象,你明白吗,因为由于……

然后他就开始滔滔不绝地讲关于现象和科学,以及这种现象和那种现象的拗口词。

布鲁姆试图教育他那些无知的酒吧伙伴,但他们只是翻白眼和打哈欠。乔伊斯也温和地嘲弄了布鲁姆,把他描绘成一位自命不凡的教授,在绞刑引起的勃起的生理学方面夸夸其谈。尽管乔伊斯清楚地认同布鲁姆这个犹太局外人,但他承认布鲁姆有点令人厌烦,是一个自吹自擂的万事通。而这,让我们面对现实吧,正是许多人看待科学作家的方式,我们总是夸夸其谈“这种现象和那种现象”。

这本书最科学的部分发生在接近结尾的时候,当时布鲁姆把斯蒂芬·狄德拉斯带回了家,给他做了一杯可可。当布鲁姆装满水壶时,他思考着水是从哪里来的,这个想法引发了一个关于水的问答,这个问答非常精彩、经验主义和抒情,科学而又诗意。乔伊斯表明,科学——或者更普遍地说,像布鲁姆那样,对生活的务实、唯物主义的视角——可以对美非常敏感。

乔伊斯在他的巨著上辛勤耕耘,正值第一次世界大战,这场战争本应结束所有战争。我怀疑他选择忽视战争,是因为他想赞美最平凡的生活。他的反英雄是一个有缺陷、不忠诚的推销员,爬回了他有缺陷、不忠诚的妻子的床上,他的妻子在入睡时回忆起她第一次与丈夫做爱的情景,尽管发生了一切,她仍然爱着他。尽管我们是如此的残酷和愚蠢,爱却救赎了我们。

《尤利西斯》并非所有人的菜。弗吉尼亚·伍尔夫,另一位意识流小说的大师,抱怨说:“我不知道[乔伊斯]有什么非常有趣的东西要说,毕竟,狗撒尿和人撒尿并没有什么不同。”一些女性主义者认为莫莉的性感独白(《尤利西斯》的结尾)是男性对女性思想的过于男性化的幻想。

但在我看来,乔伊斯证明了诺姆·乔姆斯基 的格言,即我们总是能从文学中学到更多关于我们自己的知识,而不是从科学中。自《尤利西斯》出版以来已经过去了近一个世纪,科学家们 似乎比以往任何时候都更难找到一个可行的意识理论。因此,像 精神分析甚至行为主义 这样摇摇欲坠的旧范式仍然存在,后者荒谬地假设思想无关紧要。乔伊斯并没有解释意识,但也没有其他人能够做到,他以无与伦比的真实性描绘了人类的状况。他甚至提供了一些提升。有时生活很糟糕,它会让你心碎,但它也可能非常美好,而且有趣!真正的智慧应该让你脸上露出笑容。

延伸阅读: