曾经有一年,我列了一个清单,列出在女性科学家的人物简介中让我感到厌倦的事情:例如,她是第一个被聘用的女性,或者是第一个领导团队的女性,或者是第一个赢得某个重要奖项的女性。我当时刚刚被分配去写一篇关于一位杰出的女天文学家的人物简介,而她的“第一”并没有说明这位女性的任何情况,却说明了天文学的文化:这是一个等级森严的制度,历史上最高的职位只包括男性、白人以及维护自身特权的科学家。我的清单演变成了“芬克拜纳测试”,为了遵守它,我假装我们突然跃入了一个性别无关紧要且可以被忽视的新世界。我会像对待一位普通天文学家一样对待我采访的人。

后来,在撰写另一个故事时,我开始听说有一群年轻的女天文学家,如果我想与该领域最优秀的人交谈,就应该打电话给她们。如果科学等级制度的顶端现在包括大量女性,我想知道她们是否可能生活在后芬克拜纳测试的世界中——也就是说,她们是否只是天文学家,而不是“女天文学家”。事实证明我完全错了。的确,她们处于顶端,但她们直言不讳地是女性天文学家,并且她们正在重塑天文学。

早期的女性曾与等级文化的限制作斗争,但变革进展缓慢,部分原因是女性人数很少。然而,随着时间的推移,她们人数的少量变化逐渐累积,然后发生了转变,创造了一个不同的世界。最近这批在 2010 年左右获得博士学位的女性,赢得了奖项、奖学金和教职职位;不容忍愚蠢行为;并打破既定规则来创造自己的规则。“我们创造我们想要的文化,” Heather Knutson 说,她于 2013 年获得了安妮· Jump Cannon 奖。她是加州理工学院的正式教授,研究系外行星的性质。“我们现在人数更多了,我们有能力塑造它。”

关于支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们当今世界的发现和想法的、具有影响力的故事。

她们世界的一项规则是,它不仅包括女性,还包括因其他原因而被边缘化的人,即有色人种、残疾人、LGBTQ+ 人士和非二元性别者——这些人在该领域的人数仍然非常不具代表性。

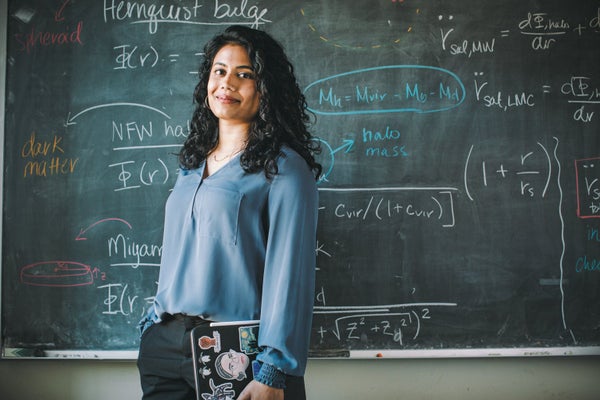

这些女天文学家在科学和文化上都雄心勃勃,她们自身闪耀着光芒;她们光彩夺目。她们的世界仍然存在限制,但没有那么多,女性对这些限制的反应也更加具有挑衅性。“我们不想改变自己来适应模子,” 加州大学伯克利分校的米勒博士后研究员 Ekta Patel 说,她模拟卫星星系的的行为。“我喜欢做女孩,” 新泽西州普林斯顿高等研究院的国家科学基金会博士后研究员 Lia Medeiros 说,她在那里研究黑洞。“我将在她们的物理学领域中做一个彻头彻尾的女孩。这也是我的世界。”

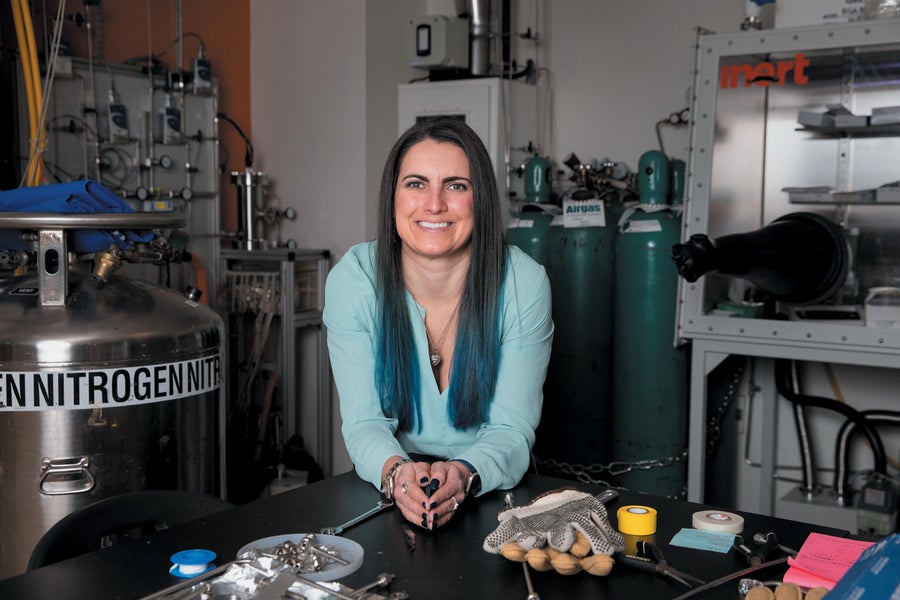

Sarah Hörst 是约翰·霍普金斯大学的行星科学家,研究大气化学。图片来源:Amanda Andrade-Rhodes

自古以来就有女性天文学家,但她们需要由钢铁铸成。Vera C. Rubin 于 1954 年获得博士学位,她在学校时被建议远离科学。但她仍然坚持下去,她告诉自己,她只是与其他人不同。她在丈夫工作调动的地方完成了研究生学业,抚养了孩子,然后在一个职位上工作,她是唯一的女性。她发现了暗物质的第一个确凿证据,多年后,暗物质仍然是宇宙学最大的谜团之一。她当选为国家科学院 (NAS) 院士,获得了国家科学奖章,并在 2016 年去世后,一个雄心勃勃的天文台以她的名字命名;它的任务之一是绘制暗物质地图。

早在 1965 年,鲁宾就反对海尔望远镜不允许女性进入的规定,表面上的理由是观测是一个通宵的过程,而天文台没有女士洗手间。鲁宾剪了一张纸,剪成一个穿着裙子的女人的形状,然后把它贴在洗手间的门上,创建了海尔天文台的第一个女士洗手间。

鲁宾非常杰出,但她的工作条件却非常普通。她那个世界的所有女天文学家——那些在 1950 年代中期至 1980 年代中期获得博士学位的人——都有着相同的故事,这些故事令人不安地经常提到洗手间。女性不被允许进入,不被允许做很多事,她们围绕家庭建立事业,培养了对侵犯行为免疫的厚厚的保护壳,并且几乎完全与世隔绝。她们最好的选择是融入天文学的男性文化。Margaret Burbidge——1943 年获得博士学位,宇宙化学元素的形成的共同发现者,被授予国家科学奖章并当选为 NAS 院士——拒绝了仅限女性的安妮· Jump Cannon 奖,因为她认为女性既不应受到歧视,也不应受到优待。鲁宾世界中的一位女天文学家是如此孤独,以至于实际上是独一无二的——她是同类中的少数人之一。耶鲁大学以色列·芒森物理学和天文学教授 Meg Urry 说,对她来说,鲁宾是“存在的证明”。

但在 1960 年代和 1970 年代,一系列法院判决、平权行动政策、法律和行政命令规定,大学不得再因学习或就业而排斥妇女和少数族裔。到 Urry 在 1984 年获得博士学位时,鲁宾世界中的一些限制是非法的,而另一些则受到公众谴责。

华盛顿大学的天文学系包括(从左到右)Jessica Werk、Emily Levesque 和 Sarah Tuttle。图片来源:Annie Marie Musselman

到 1987 年,Urry 在太空望远镜科学研究所 (STScI) 研究活动星系核,这些星系核是非常明亮的天体,伴随着光年长的喷流。她发现这些天体的一个子集是同一种生物,最终被证明是嵌入星系中并喷射出喷流的超大质量黑洞。STScI 当时只有六年历史,在它雇用的前 60 名科学家中,有 59 名是男性。1992 年,Urry 组织了一系列会议,最终由美国天文学会 (AAS) 举办,主题是天文学领域的女性。当年的会议在巴尔的摩举行。由此产生的咨询报告,称为《巴尔的摩宪章》,指出只要女性负责家庭生活,她们的职业生涯就会与男性有所不同。它建议,除其他外,对性骚扰者采取“迅速而实质性的行动”,并实施平权行动的原则——包括,Urry 说,最根本的是,招聘候选人名单应至少包括一名女性。但 Urry 说,第一次会议的最大影响是,“与 200 名女天文学家共处一室。在此之前,你会在女士洗手间遇到三位女性,所以这绝对是一件令人震惊的事情。”

Urry 世界的人口统计调查——大约在 1985 年至 2010 年间获得博士学位的女性——显示,在 1990 年代,女性仅占天文学博士后、助理教授和副教授的不到 15%,约占正式教授的 5%。鉴于她们的人数很少,在这种环境下的女性仍然认为最好融入既定的文化。“在 Meg 的世界里,” AAS 天文学领域女性地位委员会联合主席、密歇根州阿尔比恩学院的正式教授 Nicolle Zellner(2001 年获得博士学位)说,“女性努力工作,融入其中,并希望得到回报。”

随着时间的推移,女性人数缓慢增加,几乎足够了。1999 年,女性约占天文学助理教授和副教授的 16%;2013 年,她们约占 22%。1999 年,女性占正式教授的 7%;2013 年,她们占 14%。Urry 说,这些数字的变化推动了政策和实践的变化。

机构和专业协会越来越多地采纳《巴尔的摩宪章》的理念,包括提供负担得起的儿童保育和育儿假、根据家庭情况调整终身职位截止日期以及发布行为准则。奖项开始允许自我提名,避免了提名过程中的一些偏见。

最终,女性人数的增加和限制的减少为我所认为的闪耀创造了广泛的条件。闪耀是一种像焰火般的品质,在演讲和谈话中很明显,在早期的天文学家中,这种品质在年轻男性身上最为明显:显而易见的光彩、强度、轻松的自信和充满活力的快乐。量化闪耀是很棘手的。它的大多数指标——望远镜上的时间、受邀的指定演讲、论文的引用次数、团队的领导地位——都难以精确定义和计数。但一些例子说明了这一点。例如,看看卡夫利基金会或 AAS 为一般科学贡献颁发给女性的奖项的比例:从 2001 年到 2005 年,这个比例为 4%;2006 年到 2010 年,为 12%;2011 年到 2015 年,为 23%;2016 年到 2021 年,为 30%。或者看看美国国家科学院的十年调查中授予女性的专家席位的比例,这些调查旨在决定天文学的未来发展方向:1990 年,8%;2000 年,15%;2010 年,27%;2020 年,43%。或者看看著名的博士后奖学金,这些奖学金奖励研究资金,可以带到任何选择的机构,包括钱德拉、萨根、爱因斯坦和哈勃博士后奖学金。从 1996 年到 2010 年,有 24% 到 28% 的奖学金授予了女性;2011 年到 2015 年,为 31%;2016 年到 2021 年,为 45%。在 2021 年,在 NASA 颁发的现已合并的萨根-爱因斯坦-哈勃奖学金中,女性获得了 58%。

Meg Urry 是耶鲁大学天文和天体物理学中心的负责人。图片来源:Kholood Eid

值得注意的是,大约在 2015 年左右,绘制所有三个指标的折线图都快速转向东北方向。此外,华盛顿大学研究星系内部和周围气体的哈勃学者兼副教授 Jessica Werk(2010 年获得博士学位)表示,2015 年后出生的这批女性明显是“狠角色”:“她们真的不吃别人那一套。”

Caitlin Casey(2010 年获得博士学位)曾是哈勃学者,获得了 AAS 的牛顿·莱西·皮尔斯奖,现在是德克萨斯大学奥斯汀分校的副教授。她研究早期大质量星系的生命,最好是在多个波长和由数百人组成的团队进行的大规模调查中进行观测。她领导着两个团队,一个团队使用太空和地面上的主要望远镜调查数百万个星系,另一个团队用于即将进行的调查,使用詹姆斯·韦伯太空望远镜回溯到时间之初十亿年后,寻找年轻的星系。

当 Casey 还是博士后研究员时,她听取了资深科学家关于如何在学术界发展的建议:“格外努力工作。凌晨 4 点参加电话会议。在你安全之前埋头苦干。” 她和她的朋友们,也都是初级职位,认为这个建议很糟糕。她们互相告诉对方,“那是一派胡言。我们为什么不按自己的方式做,看看我们是否会被聘用?” 她被聘用了。作为一名新教员,她再次被建议在获得终身职位之前不要参与行动主义。“我担心过这一点,但我决定忽略它,” 她说。“我获得了终身职位。” 她说,每次她得到类似的糟糕建议时,“我都会想起其他女性的存在。”

这群闪耀的女性知道,她们的支柱是其他女性的存在。华盛顿大学的助理教授 Sarah Tuttle(2010 年获得博士学位)制造仪器来研究附近的星系。“当我们有三个人时,” 她说,“我们可以分摊工作;有更多的空间可以施展拳脚。” 研究新星的密歇根州立大学 Jansky 学者兼副教授 Laura Chomiuk(2010 年获得博士学位)补充说,“我确实感觉自己有盟友。我总能找到盟友。” 她们要么加入网络,要么建立自己的网络。她们一起吃午餐,在会议上见面,抓住来访系的女性,建立私人的 Facebook 页面和 Slack 频道,并且活跃在 Twitter 上。德克萨斯大学奥斯汀分校研究恒星形成星系演化的助理教授 Danielle Berg(2013 年获得博士学位)说,“我待过的每所大学都有女性团体。”

如果你觉得一个群体支持你,你就可以更自由地做你自己。“我不想做一个面无表情的机器人天文学家,” 马萨诸塞大学阿默斯特分校研究明亮的尘埃年轻星系的哈勃学者 Sinclaire Manning(2021 年获得博士学位)说。“我不能不做黑人女性,我也永远不会隐瞒我是黑人女性的事实。” Berg 在一次工作面试中染了紫色头发,穿了一套鲜绿色的西装,她说,“他们认为这是一件好事。” 有了支持,你也可以像 Casey 的朋友们一样,自由地反对既定的文化。约翰·霍普金斯大学研究行星和卫星大气层的副教授 Sarah Hörst(2011 年获得博士学位)告诉我,“我来这里的第一年,我就想,如果我必须再坐七年(直到获得终身职位),到那时我会变成什么样的人,肯定不是一个会改变事物的人。如果我必须在教员会议上保持沉默,我就辞职了。”

她们不默默忍受的事情之一是天文学传统上带有性别歧视、具有攻击性的文化——委员会成员会说出这样的话:“当然,她长得足够漂亮,可以被聘用,” Laura Lopez(2011 年获得博士学位)回忆说,她曾是哈勃学者和爱因斯坦学者,现在是俄亥俄州立大学研究恒星生死过程的副教授。“在 Zoom 时代,我可以立即给系主任发消息说,‘现在就说话’,他就会这么做。”

当观众在演讲中提出咄咄逼人的问题时,Berg 会回应说,“你感觉好些了吗?我可以继续了吗?” Catherine Zucker——2020 年获得博士学位,STScI 的哈勃学者,研究星际介质——会转移话题:“我只是说,‘我们稍后再联系’,然后就没人再联系了。”

最值得注意的是,新一代天文学家并没有对性骚扰保持沉默,尽管性骚扰得到了广泛宣传,并且违反了每个机构的每项行为准则,但性骚扰仍然很普遍:2018 年 NAS 的一份报告发现,58% 的 STEM 学术界女性曾遭受过性骚扰,但只有 6% 的人报告了此事。但 2015 年可能发生了一个转折点,当时 BuzzFeed 和许多其他主要出版物报道了一起正在进行的性骚扰案件,该案件涉及著名天文学家 Geoffrey Marcy。现在,女性更频繁地提起骚扰案件并指名道姓,不仅在旧的耳语网络中,也在新闻和社交媒体中。

加州大学圣克鲁兹分校的 51 Pegasi b 研究员 Emily Martin(2018 年获得博士学位)制造仪器来研究系外行星,当她还是研究生时,她实验室已婚的副主任多次表示他对她有好感。当她没有回应时,他与她对质。Martin 对他提出了多项投诉,包括向负责执行大学性骚扰政策的 Title IX 办公室提出正式指控。该办公室的结论是,没有足够的证据表明他违反了《教员行为准则》或性骚扰政策,部分原因是他的行为不够严重或普遍,无法阻止她完成学位并获得博士后职位。因此,她在 Medium 网站上写了一篇报道。*

Hörst 向她的大学举报了一名性骚扰她的男性,但校方声称他没有做错任何事。她被告知,同一个人也骚扰过其他女性,由于其他人担心他的报复,不想公开他的姓名,Hörst 同意不公开他的姓名。她曾向会议组织者建议,应更改会议室中海报排的方向,以便站在海报旁边的演示者始终公开可见,并且不会被逼到角落。

Bryn Mawr 学院研究理论星系动力学的副教授 Kathryne Daniel(2015 年获得博士学位)说,当她遭受性骚扰时,“我会让他们假装什么都没发生,[或者]我会说,‘你一定很尴尬。’ 没有可靠的举报方式可以保护举报人。”

Chomiuk 没有受到骚扰,但当一位拟议的教员访问者被证明是一位因性骚扰而被加州理工学院停薪留职的天文学家时,她反对这项任命。她说,这“导致了一场闹剧”。其他人为他道歉;有人告诉 Chomiuk “他说他没有做过”以及 “我们会为了科学把他请来”。但最终,系里同意了她的观点。“我可以就此作罢,” 她说,“但啊啊啊,我做不到。”

不确定你的职业生涯是否会付诸东流、对机构回应的愤世嫉俗、为他人辩护以及担心骚扰者的下一个目标,这些都是对性骚扰的标准反应。尽管困难重重,年轻女性越来越多地不肯罢休。Casey 写了一系列推文,列出了她自己的经历,并补充说,“致所有年轻人:记录虐待行为。如果你现在不想分享,总有一天你会处于更有权力和更自由的位置。”

年轻女天文学家谈论的另一个问题是偏见,即根深蒂固的文化信念,例如,女性擅长某些事情,而科学不是其中之一。与性骚扰一样,偏见,无论是无意识的还是显式的,都得到了广泛承认,并且在每项行为准则中都有涉及。它曾经是地方性的和显而易见的,但现在稍微不那么地方性了,并且在可见水平以下运作。Urry 在过去 30 年中一直在招聘和晋升委员会任职,她说她仍然有时会看到一个男人被誉为天才,即使他还没有真正“做出天才之举”,而人们会质疑一个成就相当的女性是否是独自完成这项工作的。Melodie Kao——2017 年获得博士学位,前哈勃学者,现任加州大学圣克鲁兹分校 Heising-Simons 51 Pegasi b 研究员,研究行星和低质量恒星的磁场——说她自己不得不积极抵制对女性的提案更加苛刻。

从 2018 年开始,一个部分解决方案是实施“双盲”提案评审系统,也就是说,评审员和提案者都不知道对方群体的身份。主要的资助机构和天文台现在都使用双盲性,虽然结果是基于一个小样本,但女性提案的成功率似乎有所提高,尽管幅度不大。“我们正在从有意识的、公开的、毫不掩饰的歧视转向无意识的偏见,” Laura Kreidberg(2016 年获得博士学位)说,她获得了安妮· Jump Cannon 奖,并且是德国海德堡马克斯·普朗克天文研究所系外行星大气物理系创始主任。“目前它仍然很强大,但我对消除它抱有巨大的希望。”

由于偏见和性骚扰似乎根深蒂固、长期存在,一些年轻女性说,她们最初想彻底摧毁整个系统。但后来她们想到,与其摧毁一种文化,不如创造自己的文化。“我们已经足够了解彼此了,” Daniel 说,“[以至于]我们可以开始确保每个决策室里都有一名女性。”

Kreidberg 正在她的机构创建一个全新的部门。她说,她希望思考更具协作性,“在黑板上完成”。“我希望初级人员畅所欲言,提出问题。我希望人们不要承担太多的责任,以至于无法发挥创造力——不可避免地要牺牲其他事情来延长工作时间,但我有家庭,我是一名跑步者,我跳探戈,如果没有这些休息,我就会江郎才尽。” Berg 领导着一个 50 人的团队:“每个人都知道正在发生什么;没有小圈子,也没有排斥他人。” Casey 与他人共同领导着一个由 200 多人组成的团队,他们的规则是,“不要担心意见不一致的论文,在未来的论文中解决它,并且不要做混蛋。尊重人,让科学发生,它会自行解决。”

这群年轻的女天文学家非常清楚早期前辈的慷慨,也清楚自己对未来科学家的责任。“我们认识到,是前辈女性伸出手来提拔了我们,我们中的许多人现在认为我们需要做同样的事情,” Werk 说。Urry 估计,她职业生涯的大约四分之一到三分之一的时间都花在了改变女性的境遇上。“你必须留在该领域才能改变事物,” Hörst 说。“如果 Meg [Urry] 无法忍受,我就不会在这里。”

这些年轻女性中的大多数都会指导本科生和研究生,这些人不一定是她们指定的学生。Kao 教授的研讨会,她将其推销为关于早期职业技能的研讨会,但实际上也是关于脆弱性和情感,“我们如何知道何时需要关注我们的界限或更好地照顾他人”。其他人则运营关于偏见问题的整个系列的课程和研讨会。她们为对科学感兴趣的儿童开设课程。她们在各自机构的多元化、公平和包容性 (DEI) 委员会任职,并且她们注意到 DEI 工作往往主要由女性和少数族裔完成。“我正在努力想出一个不是行动主义者的女性,” Medeiros 说。她们在过去 10 年左右的行动主义特别关注那些在该领域人数仍然过少的人口群体:“对我们来说情况有所好转,” Knutson 说,“但‘我们’仍然是白人”:白人占美国人口的 60.1%,占天文学家的 82%。天文学的人口统计数据令人不安:18.5% 的美国人是西班牙裔或拉丁裔,但只有 5% 的天文学家是;13.4% 的美国人是黑人,但只有 2% 的天文学家是。NAS 最近的一份报告称,天文学领域有色人种的人数“低得令人震惊”。

“我是一个必须学习一个全新世界的有色人种第一代女性,” Melinda Soares-Furtado(2020 年获得博士学位)说,她是威斯康星大学麦迪逊分校的哈勃学者,研究化学丰度异常的恒星。“我可以语码转换,但这太累了。” Kao 是台湾裔美国第一代:“从第一天起,我就一直在努力融入我所在的空间。有一半时间我想改名字。” Lopez 说,“我是墨西哥裔美国人,并且患有脑瘫,所以这又是另一重障碍。” 她曾经参加过一次会议,大约有 40 人,他们的性取向和种族或民族是异性恋和白人以外的其他群体,她震惊地发现“我们中有多少人遇到了[认为]我们的导师完成了我们的工作的假设”。

这些交叉群体的人们所面临的限制类似于鲁宾世界的障碍:成为房间里唯一的像你这样的人有时意味着怀疑你是否应该待在这个房间里,这意味着房间里的其他人有时会认为你没有能力做你刚刚做过的事情。“我从来都不是那里唯一的女性,但可以肯定的是,我是唯一的黑人女性,” Manning 说。“孤立感很奇怪——有时是‘我为什么不去一个我不会被这样看待的地方’,有时是‘不,我需要在这里,这样别人才能看到我’。”

当我开始与这群年轻而闪耀的女性交谈时,我以为她们可能会将自己描述为仅仅是天文学家,而不是女天文学家。她们所做的事情更有趣:她们重新定义了“天文学”,使其必然包括“女性”——她们将“女性”融入了“天文学”。

例如,那些被授予 Burbidge 拒绝的安妮· Jump Cannon 奖的人愉快地接受了它,而不是将其视为奖励给那些原本不会获奖的人的奖项。她们说,重点是她们是女性;她们无法逃避这一点,她们不妨继续染绿头发,穿着连衣裙参加会议,并赢得女性奖项。她们一直都很聪明、有创造力且勤奋,但现在她们也很显眼;正如 Manning 所说,她们让自己被看见了。她们就像 Vera Rubin 一样,将女士图标贴在门上,并告诉她们世界的其他人习惯它。

*编者注(2022 年 4 月 4 日):本段在发布后进行了修订,以澄清 Emily Martin 投诉的时间以及 Title IX 调查得出结论的原因。