以下文章经 The Conversation许可转载,这是一个报道最新研究的在线出版物。

独自在洞穴中度过一年半的时间对很多人来说可能听起来像是一场噩梦,但西班牙运动员比阿特丽斯·弗拉米尼却带着愉快的笑容出现,并表示她认为自己有更多时间来完成她的书。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。 通过购买订阅,您将帮助确保未来能够继续报道关于发现和塑造我们当今世界的想法的具有影响力的故事。

在她令人印象深刻的人类耐力壮举期间,她几乎没有与外界接触。 在 500 天里,她记录了自己的经历,以帮助科学家了解极端隔离的影响。

4 月 12 日,当她从洞穴中出来时,最先变得明显的事情之一是时间是多么的流动,它更多地受到您的性格特征和周围人的影响,而不是滴答作响的时钟。

在与记者谈论她的经历时,弗拉米尼解释说,她很快就失去了时间感。 时间的流失是如此深刻,以至于当她的支持团队来接她时,她惊讶于她的时间到了,反而认为自己只在那里待了 160-170 天。

她为什么会失去时间感?

我们的行为、情绪和环境变化会对我们的大脑 处理时间的方式产生强大的影响。

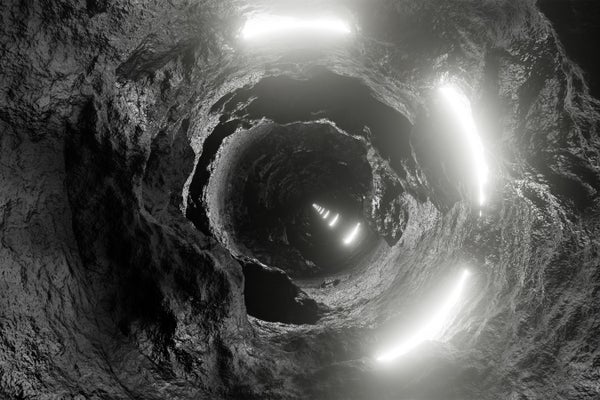

对于大多数人来说,太阳的升起和落下标志着一天的过去,而工作和社交例行公事标志着几个小时的过去。 在地下洞穴的黑暗中,没有他人的陪伴,许多时间流逝的信号将会消失。 因此,弗拉米尼可能变得更加依赖心理过程来监控时间。

我们跟踪时间流逝的一种方式是记忆。 如果我们不知道我们做某事已经多久了,我们使用事件期间形成的 记忆 数量作为时间流逝量的指标。 我们在一个事件或时代中形成的记忆越多,我们感觉它持续的时间就越长。

充满大量新奇和令人兴奋事件的忙碌日子和几周通常被记住比那些没有值得注意的事情发生的更加单调的日子和几周更长。

对于弗拉米尼来说,缺乏社交互动,再加上缺乏关于家庭和时事(乌克兰战争、COVID 封锁后社会重新开放)的信息,可能大大减少了她在隔离期间形成的记忆数量。 弗拉米尼本人指出:“我仍然停留在 2021 年 11 月 21 日。我对世界一无所知。”

时间的流失也可能反映了时间在洞穴生活中重要性的降低。 在外面的世界里,现代生活的忙碌以及避免浪费时间的社会压力意味着我们许多人生活在永久的时间压力状态中。 对于我们来说,时钟是衡量我们作为成年人的生产力和 成功程度的指标。

一个共同的主题

弗拉米尼并不是第一个在环境改变后经历时间体验变化的人。 法国科学家 米歇尔·西弗尔 在 1960 年代和 70 年代为期两到六个月的洞穴探险中报告了类似的经历。

在冷战高峰期,在核掩体中(出于研究目的)长期隔离的 成年人 和 儿童 一致报告了时间感丧失的情况。 服 刑 的人也经常报告这种情况,并且在 COVID-19 封锁 期间,公众普遍经历了这种情况。

洞穴、核掩体、监狱和全球大流行病有两个共同的特征,似乎创造了一种改变的时间感。 它们将我们与更广阔的世界隔离开来,并涉及封闭的空间。

然而,弗拉米尼的生活日程空空荡荡,一直延伸到她的未来。 没有工作会议要准备,没有预约要赶,也没有社交日记要管理。

她过着一种自定节奏的生活,她可以随时随地吃饭、睡觉和阅读。 她专注于绘画、锻炼和记录她的经历。 这可能使得时间的流逝变得无关紧要。

随着睡眠、口渴和消化等生物节律取代了时钟的滴答声,弗拉米尼可能只是越来越少 关注 时间的流逝,导致她最终失去了对时间的追踪。

弗拉米尼放下时间的能力可能因她实现 500 天目标的强烈愿望而增强。 毕竟,是她决定进入洞穴,如果她愿意,她可以离开。

对于那些违背自己意愿而被限制的人来说,时间本身可能会变成一座监狱。 战俘和服刑人员经常报告说,监控时间的流逝可能会成为一种痴迷。 似乎只有当我们能够控制时间时,我们才能真正放下时间。

弗拉米尼的自由可能会使离开文明社会,去洞穴生活看起来很有吸引力。 然而,地下生活并不适合胆小的人。 生存取决于你保持高度心理韧性的能力。

如果您有能力在事情变得艰难时保持冷静和镇定,坚信自己可以控制自己的行为(被称为 内在控制点),并且容易 沉浸在自己的想法中,那么您可能具有成功的毅力。 但是,您可能会发现关闭通知、清空日历并沉浸在一点“我的时间”中会更简单。

本文最初发表于 The Conversation。 阅读 原文。