“女儿没用,不值得!” 1996年,在韩国釜山附近的一个村庄,一位老妇人喊道。其他与她坐在一起的老妇人在我们谈论家庭时也点头表示同意。我问,为什么?她说,这不是因为女儿懒惰。“不,妇女在田里做了很多重体力劳动,而且她们的婚姻几乎不需要花费什么。人们不想要女儿,因为她们对家庭没有帮助——她们结婚后就离开了家庭。是儿子留在家中,继承财产并延续祭祖仪式。”

在中国,我也听到了类似的故事。一位男士说,当他的女儿出生时,“我的妻子非常沮丧,她不想照顾孩子,我不得不说服她喂奶。”

这些态度产生了生死攸关的影响。自然的人类男女出生比例仅为男孩比女孩多5%到6%。但在2000年的中国,出生的男孩却多了20%。这种性别比例失衡的现象在东亚、南亚、南高加索和巴尔干半岛部分地区都存在。在这些地区,女婴被堕胎、出生时被杀死或因忽视而死亡。为什么?正如釜山的那位妇女所说,这是残酷的经济学。这些文化在历史上一直将成年女儿排除在帮助父母家庭或继承财产之外,这降低了她们对原生家庭的价值。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

但最近,对女性的性别偏见已开始转变。自 20 世纪 90 年代中期以来,韩国的儿童性别比例已显示出重新平衡,男孩与女孩的比例从高水平降至生物学正常水平。在今天的韩国,甚至出现了一种对女儿的偏爱转变。在印度,2011 年的人口普查显示,该国西北部儿童的性别比例急剧下降,那里的性别比例曾经非常高。在中国,这种性别比例的攀升已经趋于平稳。

这些转变与快速的城市化和社会变革同时发生,这些变革有助于提高女儿对父母的价值。女儿不再从原生家庭消失,在某些情况下,她们还会从外面带来额外的男性。在我最初在釜山进行实地调查二十年后,韩国的一位妇女告诉我,“我的母亲年轻时因为生了三个女儿而没有儿子,受了很多虐待。现在我们长大了,她非常高兴,因为我们都和她保持亲近。她说她的女婿比儿子对她更好。”

排斥女性

几个世纪以来,中国、韩国和印度西北部农村社会的社会组织将女儿们推离了她们的父母家庭。当女性结婚时,她们被吸收到丈夫的家庭中。原生家庭的新劳动力由嫁入的儿媳提供,进一步突出了儿子的价值。类似的社会结构也出现在其他重男轻女的地区,包括越南北部和南高加索国家。

为了巩固这种女儿的转移,当一个女人加入她丈夫的家庭时,她在原生家庭中的“位置”就被取消了。为新来的媳妇创建了一个新的位置。如果女性确实返回——这种情况很少见——她们和她们的父母必须努力使这种不寻常的情况奏效。家庭和村庄的其他成员会抵制,因为这可能会减少他们的财产权。例如,一旦中国农村的妇女结婚,她的土地权利在村民中重新分配,她的回归可能会遭到相当程度的对抗。

.png?w=900)

图片来源:Jen Christiansen;资料来源:郭臻、莫妮卡·达斯·古普塔和李树茁撰写的《中国和印度的“失踪女孩”:趋势和政策挑战》,载于《亚洲人口研究》,第 12 卷,第 2 期。在线发布于 2016 年 6 月 6 日(印度 0-6 岁儿童以及韩国和中国 0-4 岁儿童);国家人口普查数据(中国、印度、韩国);《世界人口展望:2017 年修订版》。DVD 版。联合国经济和社会事务部人口司。联合国,2017 年(北美、西欧、北欧)

这些文化规范的影响可以在台湾和韩国等国家与菲律宾等国家的长者居住安排的对比中看出。前两个国家具有严格的父系(男性导向)亲属关系系统,而第三个国家则具有不偏袒任何一种性别的儿童的亲属关系系统。根据我与首尔汉阳大学的金斗燮共同进行的一项即将发布的研究,在台湾和韩国,很大一部分父母与已婚儿子同住,但几乎没有人与已婚女儿同住。在菲律宾,父母同样有可能与任何性别的已婚子女同住。毫不奇怪,菲律宾的儿童性别比例正常,但在台湾和韩国却一直失衡。

贬低女性的后果也不足为奇。不受欢迎的女孩通过溺婴和忽视而被除掉,导致男性偏斜的儿童性别比例。从 20 世纪 80 年代开始,超声波和其他产前性别检测技术使在出生前就对性别偏见采取行动成为可能。新方法使父母更容易避免生下不受欢迎的女儿——通过堕胎——出生时的性别比例显示出更大的失衡。

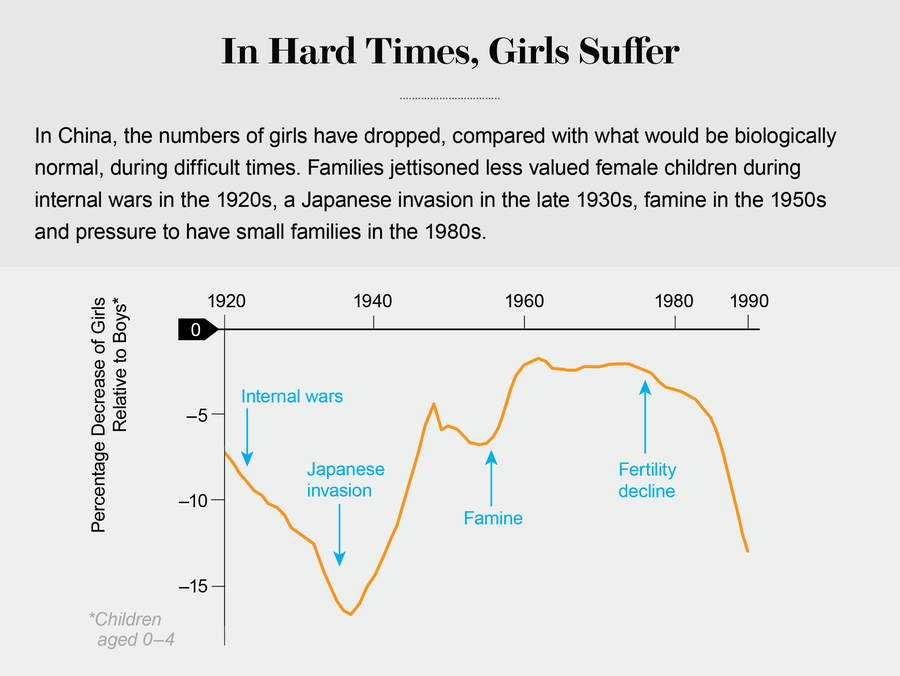

饥荒和战争等重大动荡加剧了父母摆脱他们认为多余的孩子的压力。从 1937 年开始,日军席卷中国东部,女孩们“失踪”:死亡的女孩比在这种情况下预期的典型死亡率高出 17%。饱受战争蹂躏地区的父母感到他们必须做出一些艰难的选择。浙江省的一位妇女向我讲述了她自己在 20 世纪 30 年代的经历:“我六岁时,我的母亲说我应该被卖掉。我恳求我的父亲不要这样做,只要他们让我待在家里,我会吃得很少。”政府机构的崩溃也会产生类似的影响。例如,在南高加索国家,当苏联解体时,偏爱男孩的出生比例飙升。

从大家庭向小家庭规模的转变也增加了父母选择儿子的压力。在大家庭、高生育率的环境中,父母可以负担得起生几个女儿,然后继续生一两个儿子。在出生次数较少的小家庭中,生儿子的机会有限。在重男轻女的文化中,这种家庭中出生的第二个女孩在出生前或幼儿期死亡的几率要高得多。

当新娘供不应求时

这些女婴的死亡是性别不平等的可怕结果。破坏性影响波及整个社会。最终,它们转化为成年女性的短缺。在经历了早年性别选择的加剧时期之后,一场“婚姻挤压”现在正困扰着中国、韩国和印度西北部。中国呈现出最严峻的局面。2010年,中国社会科学院估计,到2020年,中国将有五分之一的男性找不到妻子。

新娘短缺对较贫穷的男性影响最为严重。在中国,哥伦比亚大学的魏尚进和他的同事报告说,性别比例失衡地区的贫穷父母努力提高儿子在婚姻市场上的机会。父母采取绝望的措施,例如承担危险的工作以赚更多钱并建造更漂亮的房子,这样的房子可以吸引这种新近稀缺且有价值的商品:一个嫁入家庭的新娘。

图片来源:Jen Christiansen;资料来源:莫妮卡·达斯·古普塔和李树茁撰写的《1920-1990年中国、韩国和印度的性别偏见:战争、饥荒和生育率下降的影响》,载于《发展与变革》,第 30 卷,第 3 期;1999 年 7 月

与此同时,婚姻挤压可以使女性受益。密歇根州立大学的玛丽亚·波特的一项研究发现,在中国潜在新娘较少的地区,女性在婚姻中拥有更大的议价能力,使她们能够比以前更多地支持父母。来自贫困地区的妇女可以嫁给提供更高生活水平的男性,无论是在当地还是通过移民到本国其他地区。有些人移民到其他国家与生活条件更好的男性结婚。在中国、韩国和印度,多项研究表明,与当地其他男性相比,这些远距离求婚者通常在社会经济地位上处于劣势。他们无法吸引当地妻子,但仍然可以为来自贫困地区的妇女提供改善的生活水平。

然而,这些移民婚姻确实给女性带来了风险。一些研究表明,来自不同种族或语言群体的妇女在同化方面面临问题,被视为外来者,不懂当地语言和习俗,并且在新环境中社交网络有限。许多此类婚姻的对象是居住在农村地区的男性,而农村生活进一步孤立了新娘。

困难可能超出社会孤立和文化误解的范围。在 2010 年越南国立大学胡志明市的研究人员对台湾越南新娘进行的一项研究中,大多数女性表示她们很高兴,因为她们能够为原生家庭提供经济帮助。但有些人提到了问题,例如因贫困而受到丈夫和公婆的羞辱、遭受家庭暴力或被迫像奴隶一样工作。事实上,在台湾,2006 年的一项研究发现,婚姻移民是家庭暴力的一个风险因素。在韩国,汉阳大学的金发现,此类婚姻离婚的可能性更高。

一些研究人员和政策制定者还认为,强制单身一代的出现可能会提高犯罪和暴力水平,包括针对妇女的暴力。印度阿拉哈巴德大学的让·德雷兹领导的一项研究以及哥伦比亚大学的莉娜·埃德伦德及其同事在中国进行的另一项研究表明,在男女比例较高的地区,犯罪水平有所上升。

女性的价值

在过去的二十年中,对女孩的偏见已开始减弱。我的同事 Chung Woojin 和我在一项关于韩国女性对儿童性别态度变化的研究中记录了这一现象。在 1991 年的采访中,1955 年至 1964 年间出生的女性中有 35% 表示她们“必须生一个儿子”。但到 2003 年,同一时期出生的女性中只有 19% 持这种观点。态度上的转变席卷了整个社会。即使考虑到教育水平和城市与农村居住地的差异,2003 年 15 至 49 岁女性表示她们“必须生一个儿子”的几率约为 1991 年水平的三分之一。社会规范的变化占这种下降的 73%。下降的原因只有 27% 完全是由于个人教育水平和城市化程度的提高。当态度改变时,儿童性别比例也随之改变,如对页的方框所示。

是什么扭转了局面,提高了女孩的价值?这是一个难以梳理清楚的答案,但父母日益增长的城市化和教育程度发挥了重要作用。例如,韩国的城市化速度惊人,1966 年至 1986 年间,居住在城市及其周边地区的人口比例翻了一番,从 33% 增至 67%。到 1991 年,75% 的人口居住在城市地区。城市生活对重男轻女的影响既有社会因素,也有经济因素。居住在城市降低了儿子在父母生活中的中心地位。当村民们整天被宗族成员包围时,城市居民则生活和工作在公寓楼和办公楼等更没有人情味的环境中。这种转变减轻了人们遵守传统孝道期望和生儿子延续血脉的压力。

图片来源:Jen Christiansen;资料来源:Woojin Chung 和 Monica Das Gupta 撰写的《韩国重男轻女观念的衰落:发展和公共政策的作用》,载于《人口与发展评论》,第 33 卷,第 4 期:2007 年 12 月;国家人口普查数据

在城市地区,赡养父母的子女这样做更多的是因为他们恰好住在同一个城市并且与父母关系密切,而不是因为正式的规则。通过这种方式,城市化有助于弥合女儿和儿子价值之间的差距。女性的教育和就业也增强了她们可以提供的潜在支持。随着养老金和社会保障体系的可及性不断提高,人们对子女的经济支持的依赖程度降低。

政府政策也通过鼓励女性在主流社会中的平等来推动男性偏好下降。印度已采取平权行动来提高妇女的政治参与度,为地方政府职位候选人设定了女性配额。社会科学家发现,在该政策制定后,整个人口中的性别刻板印象有所减弱,女孩对自己的期望也有所提高。

广泛的媒体宣传也是印度、中国和韩国计划生育方案的主要特征。海报和商业广告鼓励父母少生孩子,即使他们没有儿子。这些努力宣传了女儿和儿子对家庭幸福同样有益的观点。

印度流行的电视肥皂剧中,女性角色现在在外面工作,并在公共生活中积极参与。这些节目中展示的价值观和角色挑战了女性在社会中地位的传统观念。研究表明,接触这些信息与重男轻女观念的减少有关。

还采取了直接措施来改变性别比例,禁止使用技术进行产前性别检测和选择。一些国家已经实施了这些禁令,但由于缺乏数据,对这些措施的影响几乎没有进行严格的评估。印度禁止性别选择的禁令似乎最多只产生了适度的影响。中国为禁止生育选择所做的积极努力对全国婴儿性别比例几乎没有影响。

亚洲国家仍在快速城市化,因此我相信重男轻女的偏好将继续下降。政策制定者可以通过加强性别平等的法律和其他措施来加速这一进程。他们还可以扩大媒体宣传,描绘女性帮助自己年迈的父母(而不仅仅是公婆)。这些步骤有助于改变性别刻板印象,克服父母对儿子的偏爱。对于女性和整个社会而言,与彻底禁止选择出生性别相比,这些方法可能具有更好的结果。