意识是你体验的一切。它是你脑海中挥之不去的曲调,巧克力慕斯的甜美,牙痛的阵阵疼痛,对孩子的强烈爱意,以及最终所有感觉都将结束的痛苦认知。

这些体验的起源和本质,有时被称为感受质,从古代早期到今天一直是个谜。许多现代分析心灵哲学家,最突出的也许是塔夫茨大学的丹尼尔·丹内特,认为意识的存在是对他们所相信的应该是毫无意义的物质和虚空宇宙的不可容忍的冒犯,以至于他们宣布意识是一种幻觉。也就是说,他们要么否认感受质的存在,要么认为科学永远无法有意义地研究它们。

如果这种断言是真的,这篇文章就会非常短。我只需要解释为什么你、我和大多数其他人如此确信我们有感觉。然而,如果我患有牙脓肿,再精巧的论证来说服我,我的痛苦是妄想,也不会减轻我的痛苦丝毫。由于我对这种解决身心问题的孤注一掷的方案几乎没有同情心,我将继续前进。

支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

大多数学者接受意识是既定的事实,并试图理解其与科学描述的客观世界的关系。四分之一个世纪前,弗朗西斯·克里克和我决定搁置关于意识的哲学讨论(自亚里士多德时代以来,学者们一直在进行这些讨论),转而寻找意识的物理足迹。一块高度兴奋的脑组织中是什么产生了意识?一旦我们能够理解这一点,我们希望能够更接近解决更根本的问题。

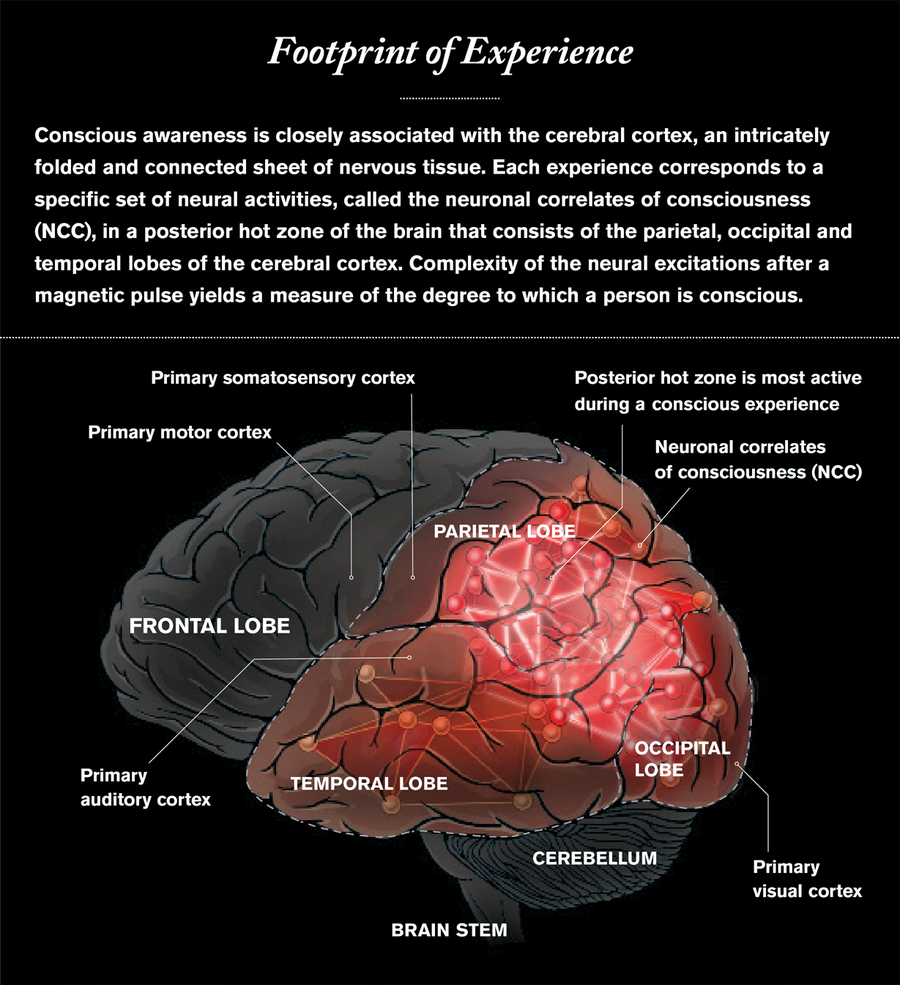

我们尤其寻求意识的神经关联(NCC),定义为任何特定意识体验的最小神经机制联合充分条件。例如,为了体验牙痛,你的大脑中必须发生什么?是否必须有一些神经细胞以某种神奇的频率振动?是否必须激活一些特殊的“意识神经元”?这些细胞会位于哪些大脑区域?

意识的神经关联

在定义 NCC 时,“最小”限定词很重要。毕竟,整个大脑都可以被认为是 NCC:它日复一日地产生体验。但是,意识的所在地可以进一步被圈定。以脊髓为例,脊髓是一根一英尺半长的柔韧神经组织管,位于脊柱内,约有十亿个神经细胞。如果颈部区域的创伤完全切断脊髓,受害者会腿、胳膊和躯干瘫痪,无法控制他们的肠道和膀胱,并且没有身体感觉。然而,这些四肢瘫痪患者继续体验着生活中的各种事物——他们像事故彻底改变他们的生活之前一样地看、听、闻、感受情绪和记忆。

或者考虑小脑,位于大脑后部下方的“小脑”。它是进化史上最古老的大脑回路之一,参与运动控制、姿势和步态以及复杂运动序列的流畅执行。弹钢琴、打字、花样滑冰或攀岩——所有这些活动都涉及小脑。它拥有大脑中最辉煌的神经元,称为浦肯野细胞,它们拥有像海扇珊瑚一样展开的卷须,并蕴藏着复杂的电动力学。它还拥有迄今为止最多的神经元,约 690 亿个(其中大部分是星形小脑颗粒细胞),是其余大脑总和的四倍多。

如果小脑的部分区域因中风或外科医生的手术刀而丧失,意识会发生什么变化?几乎没有!小脑患者抱怨有几种缺陷,例如弹钢琴或键盘打字的流畅性丧失,但从未抱怨失去任何方面的意识。他们听、看和感觉都很好,保留自我意识,回忆过去的事件,并继续将自己投射到未来。即使天生没有小脑,也不会明显影响个体的意识体验。

所有庞大的小脑装置都与主观体验无关。为什么?重要的线索可以在其电路中找到,该电路非常均匀且并行(就像电池可以并联连接一样)。小脑几乎完全是一个前馈电路:一组神经元馈送到下一组,而下一组又影响第三组。没有复杂的反馈回路,电活动在来回传递中产生回响。(鉴于意识感知发展所需的时间,大多数理论家推断它必须涉及大脑海绵状电路内的反馈回路。)此外,小脑在功能上分为数百个或更多独立的计算模块。每个模块并行运行,具有不同的、不重叠的输入和输出,控制不同运动或认知系统的运动。它们几乎不相互作用——这是意识必不可少的另一个特征。

来自脊髓和小脑的一个重要教训是,意识的精灵并非在任何神经组织兴奋时就会出现。还需要更多。这种附加因素存在于构成著名大脑皮层(大脑外表面)的灰质中。它是一张层状的、错综复杂的相互连接的神经组织薄片,大小和宽度与 14 英寸披萨相当。两张这样的薄片,高度折叠,以及它们的数亿根导线——白质——被塞进颅骨中。所有可用的证据都表明新皮层组织参与产生感觉。

我们可以进一步缩小意识的所在地。例如,以不同的刺激呈现给左右眼的实验为例。假设只有你的左眼可以看到唐纳德·特朗普的照片,而只有你的右眼可以看到希拉里·克林顿的照片。我们可能会想象你会看到特朗普和克林顿的某种奇怪的叠加。实际上,你会看到特朗普几秒钟,之后他会消失,克林顿会出现,之后她会消失,特朗普会再次出现。由于神经科学家所称的双眼竞争,这两个图像将永远交替出现。由于你的大脑正在获得模棱两可的输入,它无法决定:是特朗普,还是克林顿?

如果与此同时,你躺在记录大脑活动的磁扫描仪内,实验人员会发现一组广泛的皮质区域,统称为后部热区,处于活动状态。这些是皮质后部的顶叶、枕叶和颞叶区域[见下图],它们在我们追踪所见事物方面起着最重要的作用。奇怪的是,接收并传递来自眼睛的信息的初级视觉皮层并没有发出受试者所见事物的信号。类似的劳动分工似乎也适用于声音和触觉:初级听觉皮层和初级躯体感觉皮层并不直接促成听觉或躯体感觉体验的内容。相反,是后部热区中处理的下一阶段产生了意识感知,包括特朗普或克林顿的图像。

更有启发意义的是因果证据的两个临床来源:皮质组织的电刺激以及对因损伤或疾病导致特定区域丧失的患者的研究。例如,在切除脑肿瘤或患者癫痫发作病灶之前,神经外科医生通过用电极直接刺激附近的皮质组织来绘制其功能图。刺激后部热区可以触发各种不同的感觉和感受。这些可能是闪光、几何形状、面部扭曲、听觉或视觉幻觉、熟悉或不真实的感觉、移动特定肢体的冲动等等。刺激皮质前部则另当别论:总的来说,它不会引起直接的体验。

见解的第二个来源是 20 世纪上半叶的神经病患者。外科医生有时不得不切除一大片前额叶皮层以切除肿瘤或减轻癫痫发作。值得注意的是,这些患者看起来多么普通。前额叶的一部分丧失确实产生了一些有害影响:患者表现出对不适当的情绪或行为缺乏抑制、运动缺陷或无法控制地重复特定动作或言语。然而,手术后,他们的个性和智商得到改善,他们继续活了很多年,没有证据表明前额叶组织的彻底切除会显着影响他们的意识体验。相反,切除后皮质(热区所在位置)的即使是很小的区域,也可能导致整个类别的意识内容丧失:患者无法识别面孔或看到运动、颜色或空间。

因此,我们体验到的生活中的视觉、声音和其他感觉似乎是由后皮质内的区域产生的。据我们所知,几乎所有的意识体验都起源于那里。这些后部区域与大部分前额叶皮质(不直接促成主观内容)之间的关键区别是什么?事实是我们不知道。即便如此——而且令人兴奋的是——最近的一项发现表明,神经科学家可能正在越来越接近真相。

意识测量仪

对于一种能够可靠地检测受损或丧失能力个体是否存在意识的设备,存在尚未满足的临床需求。例如,在手术期间,患者会被麻醉以保持不动和血压稳定,并消除疼痛和创伤性记忆。不幸的是,这个目标并非总是能够实现:每年都有数百名患者在麻醉下有某种意识。

另一类因事故、感染或极度中毒而遭受严重脑损伤的患者,可能会在多年内无法说话或回应口头请求。确定他们是否体验着生活对临床艺术提出了严峻的挑战。想象一下一位漂流在太空中的宇航员,正在收听任务控制中心试图联系他的尝试。他损坏的无线电无法传递他的声音,他似乎与世隔绝了。这就是大脑受损的患者的悲惨境地,他们的大脑无法让他们与世界沟通——一种极端的单独监禁形式。

图片来源:梅萨·舒马赫

在 2000 年代初期,威斯康星大学麦迪逊分校的朱利奥·托诺尼和米兰大学的马尔切洛·马西米尼(现任职于意大利)开创了一种称为“zap and zip”(电击和压缩)的技术,以探测某人是否具有意识。科学家们将一个带鞘的线圈按在头皮上,并“电击”它——向颅骨发送强烈的磁能脉冲——在下方的神经元中感应出短暂的电流。这种扰动反过来又激发和抑制了连接区域中神经元的伙伴细胞,这种连锁反应在皮质中回荡,直到活动消失。位于颅骨外部的脑电图 (EEG) 传感器网络记录了这些电信号。随着这些信号随时间推移而展开,这些轨迹(每个轨迹对应于颅骨下方大脑中的特定位置)产生了一部电影。

这些展开的记录既没有描绘出刻板的模式,也没有完全随机。值得注意的是,这些逐渐增强和减弱的节律越可预测,大脑就越有可能处于无意识状态。研究人员通过使用一种常用于“压缩”计算机文件的算法来压缩电影中的数据,从而量化了这种直觉。压缩得出了大脑反应复杂性的估计值。结果表明,清醒的志愿者的“扰动复杂性指数”介于 0.31 和 0.70 之间,当深度睡眠或麻醉时,该指数降至 0.31 以下。马西米尼和托诺尼在 48 名脑损伤但有反应且清醒的患者身上测试了这种“电击和压缩”测量方法,发现在每种情况下,该方法都证实了意识的行为证据。

然后,该团队将“电击和压缩”应用于 81 名处于微意识状态或植物人状态的患者。对于前者,他们表现出一些非反射行为的迹象,该方法正确地发现 38 名患者中有 36 名有意识。它将两名患者误诊为无意识。在 43 名植物人状态患者中,所有床旁建立沟通的尝试都失败了,其中 34 名被标记为无意识,但有 9 名没有。他们的大脑反应与有意识的对照组相似——这意味着他们有意识但无法与亲人沟通。

正在进行的研究旨在标准化和改进用于神经病患者的“电击和压缩”技术,并将其扩展到精神病和儿科患者。科学家迟早会发现产生任何一种体验的特定神经机制。尽管这些发现将具有重要的临床意义,并可能给家人和朋友带来安慰,但它们不会回答一些根本问题:为什么是这些神经元而不是那些神经元?为什么是这个特定的频率而不是那个频率?事实上,持久的谜团是任何高度组织化的活性物质如何以及为什么会产生意识感觉。毕竟,大脑就像任何其他器官一样,受到与心脏或肝脏相同的物理定律的约束。是什么让它与众不同?一块高度兴奋的脑组织的生物物理学特性是什么将灰色粘稠物变成了日常体验结构的辉煌环绕声和彩色电影?

最终,我们需要一个令人满意的意识科学理论,该理论可以预测任何特定的物理系统(无论是复杂的神经元回路还是硅晶体管)在哪些条件下会产生体验。此外,为什么这些体验的质量会有所不同?为什么晴朗的蓝天感觉与调音不佳的小提琴的刺耳声如此不同?感觉上的这些差异是否具有功能,如果有,那是什么功能?这样的理论将使我们能够推断哪些系统会体验到任何事物。在没有具有可检验预测的理论的情况下,任何关于机器意识的推测都仅仅基于我们的直觉,科学史已经表明直觉不是一个可靠的指南。

围绕两种最流行的意识理论引发了激烈的争论。一种是心理学家伯纳德·J·巴尔斯和神经科学家斯坦尼斯拉斯·迪安和让-皮埃尔·尚热提出的全局神经元工作空间(GNW)。该理论从以下观察开始:当你意识到某件事时,你大脑的许多不同部分都可以访问该信息。另一方面,如果你无意识地行动,那么该信息会被定位到所涉及的特定感觉运动系统。例如,当你快速打字时,你会自动完成。如果被问到你是如何做到的,你不会知道:你几乎没有有意识地访问该信息,而该信息也恰好定位于连接你的眼睛和快速手指运动的大脑回路。

迈向基本理论

GNW 认为意识产生于一种特定类型的信息处理——这在人工智能的早期就已为人所熟知,当时专门的程序会访问一个小的、共享的信息存储库。写入此“黑板”的任何数据都可以供大量辅助进程使用:工作记忆、语言、计划模块等等。根据 GNW,当传入的感觉信息被写入这样的黑板上并全局广播到多个认知系统时,意识就会出现——这些认知系统处理这些数据以说话、存储或调用记忆或执行动作。

由于黑板空间有限,我们只能在任何给定时刻意识到少量信息。广播这些信息的神经元网络被假设位于额叶和顶叶中。一旦这些稀疏数据在此网络上广播并全局可用,该信息就会变得有意识。也就是说,主体会意识到它。虽然当前的机器尚未达到这种认知复杂程度,但这只是时间问题。GNW 认为未来的计算机将具有意识。

由托诺尼和他的合作者(包括我)开发的整合信息理论(IIT)具有非常不同的起点:体验本身。每种体验都具有某些基本属性。它是内在的,仅作为其“所有者”为主题而存在;它是结构化的(一辆黄色出租车刹车,而一只棕色狗穿过街道);它是特定的——不同于任何其他意识体验,例如电影中的特定帧。此外,它是统一的和明确的。当你坐在温暖阳光明媚的公园长椅上,观看孩子们玩耍时,体验的不同部分——微风吹拂你的头发或听到你的蹒跚学步的孩子笑的快乐——不能被分成几部分,否则体验将不再是它现在的样子。

托诺尼假设,任何复杂的、相互连接的机制,其结构编码了一组因果关系,都将具有这些属性——因此将具有一定程度的意识。它会从内部感觉像某种东西。但是,如果像小脑一样,该机制缺乏整合和复杂性,它就不会意识到任何事物。正如 IIT 所述,意识是与人类大脑等复杂机制相关的内在因果力量。

IIT 理论还从底层互连结构的复杂性中推导出一个非负数 Φ(发音为“fy”),该数字量化了这种意识。如果 Φ 为零,则系统感觉起来不像它自己。相反,这个数字越大,系统拥有的内在因果力量就越大,意识就越强。大脑具有巨大而高度特定的连接性,因此具有非常高的 Φ 值,这意味着意识水平很高。IIT 解释了许多观察结果,例如为什么小脑不促成意识,以及为什么“电击和压缩”测量仪有效。(测量仪测量的量是对 Φ 的非常粗略的近似值。)

IIT 还预测,即使数字计算机上运行的人脑的复杂模拟也无法具有意识——即使它可以像人类一样说话。正如模拟黑洞的巨大引力不会实际使实现天体物理代码的计算机周围的时空变形一样,为意识编程永远不会创造出有意识的计算机。意识无法计算:它必须构建到系统的结构中。

未来存在两个挑战。一个挑战是使用我们掌握的日益精细的工具来观察和探测构成大脑的庞大且高度异质的神经元联盟,以进一步描绘意识的神经足迹。鉴于中枢神经系统拜占庭式的复杂性,这项工作将需要数十年时间。另一个挑战是验证或证伪当前占主导地位的两种理论。或者,也许,从这两种理论的片段中构建一个更好的理论,这将令人满意地解释我们存在的中心谜题:一个三磅重、豆腐般稠度的器官如何散发出生命的感觉。

本文是专题报道《科学中最重大的问题》的一部分,由卡弗里奖赞助。它由大众科学和自然编辑独立制作,他们对所有编辑内容负全部责任。