厄尔尼诺现象又回来了——尽管它可能不会像过去那样具有破坏性。

美国国家海洋和大气管理局(NOAA)在上周的公告中指出,虽然美国南部在未来几个月可能会出现更潮湿的状况,但今年的厄尔尼诺现象可能较弱,可能不会对全球产生重大影响。根据NOAA预测人员的说法,厄尔尼诺现象持续到春季的可能性约为55%。

这与上一次厄尔尼诺现象形成鲜明对比,上次厄尔尼诺现象于2016年结束,被认为是近期记录中最强烈的厄尔尼诺现象之一。

关于支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保未来能够继续刊登有关塑造当今世界的发现和思想的具有影响力的报道。

厄尔尼诺现象往往具有多样性:某一年发生的强厄尔尼诺现象并不一定意味着下一次也会如此强烈。但从长远来看,科学家认为,随着地球持续变暖,厄尔尼诺现象——或者至少是它们对全球天气和气候事件的影响——可能会变得更加严重。

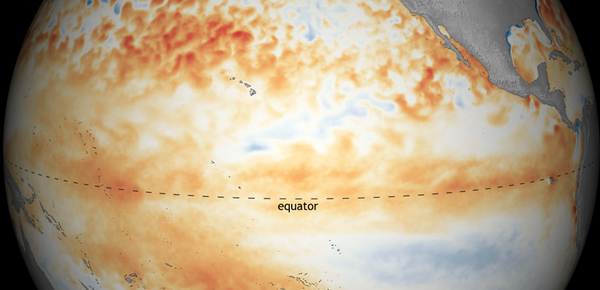

根据定义,厄尔尼诺现象是被称为“厄尔尼诺-南方涛动”(ENSO)的重大自然气候现象的一个阶段,该现象涉及太平洋中变暖和冷却模式的转变。另一个阶段拉尼娜现象被认为是冷阶段。

厄尔尼诺现象,即暖位相,通常在冬季开始,其特征是热带太平洋海面温度高于平均水平,通常集中在海洋中部或东部。确切的触发因素对科学家来说仍然有些模糊,但通常与海洋上某些风模式的暂时性转变有关。

由于海洋和大气紧密相连——热量和水分在它们之间传递——海洋变暖会驱动全球范围内各种可预测的天气和气候模式。

南亚国家可能会经历更高的温度。热带太平洋的大片区域降雨量增加,而澳大利亚等地可能会变得干燥。在美国,南部地区通常会看到风暴和极端天气爆发的增加。

这些类型的转变意味着世界上的某些地区可能会暂时更容易发生干旱、洪水、山体滑坡、龙卷风、热浪和其他灾害等事件。

美国国家大气研究中心的气候科学家凯文·特伦伯斯表示,关于未来厄尔尼诺现象,为数不多的可以真正确定的一件事是,无论它们在哪里发生,其副作用都可能会变得更加严重——即使厄尔尼诺现象本身并没有发生太大变化。

换句话说,未来50年发生的强度完全相同的厄尔尼诺现象——通常由其引起的暂时性海面变暖程度来定义——可能会比今天产生更严重的天气后果。

这是因为全球变暖在这些事件发生地点的局部影响可能会加剧厄尔尼诺现象的自然影响。

特伦伯斯在给《安与环能新闻》的电子邮件中表示:“厄尔尼诺现象会导致世界各地不同地区发生洪水和干旱,并且是主要原因。”“随着全球变暖,这些现象显然会变得更糟或更强烈。”

去年八月发表在《地球物理研究快报》上的一篇论文发现,模型模拟支持这一观点。如果给定的厄尔尼诺现象现在发生,然后在全球变暖7或8华氏度后的100年后再次发生,那么与未来厄尔尼诺现象相关的热浪和野火将会更严重。

加州大学圣巴巴拉分校的气候科学家、该论文的合著者之一萨曼莎·史蒂文森说:“我们看到的是,由于陆地表面的整体变暖,对于特定强度的厄尔尼诺现象,其对野火发生和持续时间等方面的影响在未来将会变得更强。”

她补充说:“因为你将会拥有一个更干燥、更温暖的气候——如果你在此基础上再加上一个干燥、温暖的异常现象,那么这将对野火等事件产生更大的影响。”

厄尔尼诺现象的不确定未来

特伦伯斯认为,厄尔尼诺现象在未来是否会真正发生变化是一个更加不确定的问题。但一些研究表明,像2015-2016年事件这样的强厄尔尼诺现象,可能会随着气候变暖而更频繁地发生。

澳大利亚联邦科学与工业研究组织的气候科学家蔡文炬发表了几项研究,表明情况可能如此。

他最近的一项研究刚刚于12月在《自然》杂志上发表,研究了在“一切照旧”的气候情景下太平洋海面温度的变化,这意味着到本世纪末将升温7或8华氏度。

该研究发现,未来的厄尔尼诺现象将涉及热带太平洋东部更大的温度变化。换句话说,当厄尔尼诺现象发生时,海洋中可能会出现更热的温度异常。

蔡文炬在接受《安与环能新闻》采访时表示,该论文通过直接研究海面温度,“直击了关于未来厄尔尼诺现象问题的核心”。由于太平洋温度往往会驱动厄尔尼诺现象在全球范围内的其他天气和气候后果,因此该研究暗示“强”厄尔尼诺现象在未来将更频繁地发生。

在之前分别于2017年和2014年发表的两篇论文中,蔡文炬及其同事也指出,在未来的气候变暖情况下,极端厄尔尼诺现象将会增加。事实上,后一篇论文发现,即使全球变暖最多被限制在1.5或2摄氏度,这些事件在未来一个世纪内仍将继续增加频率。

但这些论文侧重于与厄尔尼诺现象相关的降雨量,这是一种稍微不太直接的研究问题的方式。它们还引发了气候科学家之间关于研究结果的可信度有多高的辩论。特伦伯斯认为,这是因为在模拟厄尔尼诺现象的行为方面,模型仍然需要改进。

他说,这项新研究是迄今为止“最可信的分析”。

但蔡文炬指出,他最新论文的基本结论与之前的研究仍然相似——即强厄尔尼诺现象可能会随着气候变暖而更频繁地发生。如果是这样,那么与这些厄尔尼诺现象相关的天气事件也可能变得更加强烈。

但气候变化可能不仅仅影响厄尔尼诺现象及其后果的严重程度。一些研究还表明,气候变化可能会增加全球受厄尔尼诺现象影响的总面积。因此,当厄尔尼诺现象发生时,它可能会影响比现在更多的地区的天气。

2017年的一篇论文发现,在“一切照旧”的气候情景下,南半球受厄尔尼诺现象驱动的降水变化影响的陆地面积可能会扩大19%。受温度变化(如与厄尔尼诺现象相关的暂时性变暖)影响的区域可能会增加约12%。

高度多变的过去

这些都是科学家表示可能在未来80或100年内发生的影响。厄尔尼诺现象是否已经开始因气候变化而发生转变,则更难调查。

由于ENSO周期每隔几年才发生转变,而且厄尔尼诺现象本身就非常多样化,因此科学家需要检查非常长的数据记录,以确定是否出现了任何明显的趋势。

加州大学圣巴巴拉分校的科学家史蒂文森表示:“你需要大约250到300年的时间,才能确信你已经采样了厄尔尼诺现象想要做的所有统计数据。”

科学家们已经能够使用一些间接方法来调查过去几百年的厄尔尼诺现象。佐治亚理工学院的金·科布领导的一项2013年研究分析了古代化石珊瑚,这些珊瑚可能包含关于几个世纪甚至几千年前海洋状况的化学信息。通过这种方式,研究人员能够重建追溯到7000年前的ENSO周期。

他们发现,从20世纪开始,ENSO事件似乎比平均水平更具可变性。但如果从整个长期记录的背景来看,这并非史无前例。

总体而言,该研究发现ENSO周期非常不稳定,因此很难检测到由单一驱动因素(无论是人为因素还是自然因素)引起的任何变化。

美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的厄尔尼诺现象专家安德鲁·威滕伯格指出了他自己最近的一些论文,这些论文得出了类似的结论。在2015-2016年强厄尔尼诺现象之后,他和其其他科学家开始关注,与长期记录相比,该事件是否在任何方面不寻常。

他与美国国家海洋和大气管理局(NOAA)研究员马修·纽曼共同领导撰写的一篇2018年论文发现,该事件“强度很大,但并非史无前例”。这是一种预计每几十年左右发生一次的事件——尽管太平洋的变暖无疑受到了气候变化的影响。

他们还发现,ENSO模型仍需不断改进,这使得很难说在过去一个世纪中,全球变暖是否驱动了厄尔尼诺现象的任何变化。因此,虽然全球气温在过去150年中显然一直在上升,但到目前为止,它们对这种特殊自然气候现象的影响仍然不清楚,甚至可能尚未显现。

然而,了解厄尔尼诺现象与气候变暖之间的相互作用,在未来可能会变得越来越重要。

就自然气候周期而言,厄尔尼诺现象已经对全球天气产生了一些最显著的影响。如果这些影响在未来几十年变得更强或影响更大的区域,那么世界各地的人类社区将可以从预测这些影响并做好相应准备的能力中受益。

史蒂文森说:“就目前而言,最公平的说法可能是,虽然围绕厄尔尼诺现象仍然存在不确定性,但某些类型的变化肯定会到来。”

她告诉《安与环能新闻》:“事实上,我们不确切知道厄尔尼诺现象在海面温度方面会有多大,但这并不意味着我们对它们的影响可能如何变化一无所知。”“最近的大多数研究表明,对于给定的厄尔尼诺现象,该厄尔尼诺现象的‘性价比’将会提高。”

“诸如更多降雨、更多热浪——无论厄尔尼诺现象现在想做什么,由于这种背景变暖,由于气候变化,它在未来都会做得更多。”

经《安与环能新闻》许可,转载自Climatewire。安与环能新闻在 www.eenews.net 上每日提供重要的能源和环境新闻报道。