行星系统在有序和混沌的边界形成。它起源于分子云——一大团寒冷的、主要由氢气组成的气体,可以坍缩形成恒星。随着中心恒星的形成,云的剩余部分扁平成一个旋转的原行星盘,从湍流的气体、冰和尘埃漩涡中编织出世界。从那时起,更大规模的混乱可能会随之而来,因为较大的行星会推动较小的行星。巨行星之间也会发生争斗,它们竞相收集多余的物质并变得更加巨大,有时会将不幸的失败者从系统中 eject 出,进行一场“最后的行星站立”混战。

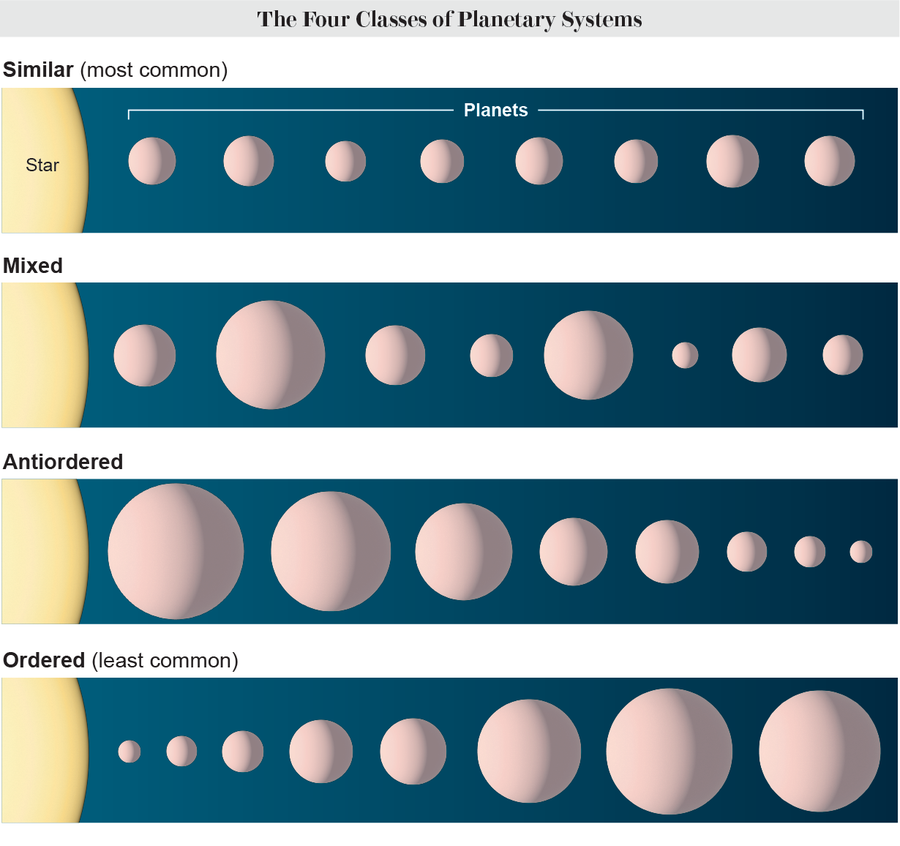

科学家们长期以来一直认为,我们自己的太阳系——一种“有序”的排列,即小的天体靠近太阳,大的天体离太阳更远——是这种复杂过程的典型结果。但是美国国家航空航天局的行星猎手开普勒任务揭示,大多数系统根本不像我们自己的系统,而是具有“相似”的配置,即紧密排列的世界,大小和质量几乎相同,就像豆荚里的豌豆一样。

图片来源:阿曼达·蒙塔内斯;资料来源:Lokesh Mishra 等人在《天文学与天体物理学》第 670 卷(2023 年)中发表的“系外行星系统架构框架”

这种差异激发了天体物理学家 Lokesh Mishra(现就职于 IBM)、伯尔尼大学的 Yann Alibert 及其同事研究可能存在的其他架构。对于现代望远镜来说,这是一项艰巨的任务,但计算机模型可以轻松地探索这个问题。通过他们的研究,他们注意到观测数据中的第三种系统类型——“混合”分布的洗牌式大小行星——并且他们的模拟预测了另一种:一种“反序”架构,即世界离恒星越远,体积和质量就越小。这些发现发表在《天文学与天体物理学》的两篇研究中,强化了相似架构最常见的结论,并表明像我们自己的有序系统是最稀有的。“我相信,在几年内,我们将拥有类似行星形成的‘标准模型’,”Mishra 说。“行星系统的不同架构如何出现是任何标准模型都必须回答的问题。”

至关重要的是,这项研究引入了一个新的数学框架,用于根据任何可观测的特征(例如质量或大小)量化系统中行星之间的相似性;一个数字揭示了行星之间该特征的总值范围,另一个数字反映了这些值通常在行星之间变化多大。这可以帮助揭示揭示行星系统诞生和增长的广泛规则的模式——以及这些有序规则在何处失效。例如,将他们的模型预测与观测结果相匹配表明,相似系统的豌豆荚行星是从平静的、低质量的原行星盘中出现的,而质量较高的圆盘更容易制造出像我们自己的系统中的木星那样的大行星,这些行星可以混乱地相互作用,产生其他三种架构。强大的詹姆斯·韦伯太空望远镜和其他设施可能很快就能测试其中的一些想法。

芝加哥大学天体物理学家丹尼尔·法布里奇(Daniel Fabrycky)并未参与这项新研究,他说,即将到来的观测使这类研究尤其有价值。“这是关于构建一些概念,我们期望在未来能够围绕这些概念得出有趣的结论,”他说。“这始终是一个好主意,因为做出预测然后验证它们比观察到令人惊讶的事情然后在事后粉饰理论更科学稳健。”