人类,或者可能仅仅是男性,是否天生就有一种杀死其他群体成员的倾向?不仅仅是杀戮的能力,而是一种与生俱来的拿起武器、倾向于集体暴力的倾向?“集体”这个词是关键。人们会因为个人原因而争斗和杀戮,但杀人不是战争。战争是社会性的,群体组织起来杀害来自其他群体的人。今天,关于战争历史根源的争议围绕着两个极端立场展开。其中一个立场认为,战争是一种为了消除任何潜在竞争对手而进化而来的倾向。在这种情境下,人类一直可以追溯到我们与黑猩猩的共同祖先,一直都在发动战争。另一个立场认为,武装冲突只是在近几千年中才出现的,因为不断变化的社会条件提供了集体杀戮的动机和组织。这两个阵营分为已故人类学家基思·奥特拜恩所称的鹰派和鸽派。(这场辩论也与是否可以在黑猩猩身上检测到本能的、好战的倾向有关[见下方侧边栏]。)

如果战争表达的是一种天生的倾向,那么我们应该期望在整个史前记录的小规模社会中找到战争的证据。鹰派声称我们确实找到了这样的证据。考古学家史蒂文·A·勒布朗和他的合著者凯瑟琳·E·雷吉斯特写道:“当对地球上任何社会有良好的考古学描绘时,几乎总是也有战争的证据……因战争造成的死亡可能保守估计为百分之二十五。”进化心理学家认为,以如此巨大的伤亡,战争已成为一种自然选择机制,适者生存,从而获得配偶和资源。

这种观点已经取得了广泛的影响。政治学家弗朗西斯·福山写道,近期战争和种族灭绝的根源可以追溯到我们狩猎采集祖先中数万年或数十万年前,甚至可以追溯到我们与黑猩猩的共同祖先。国际关系领域的著名学者布拉德利·泰耶认为,进化论解释了为什么保护自己部落的本能倾向随着时间的推移演变成国际关系中群体对仇外心理和民族中心主义的倾向。如果战争是本能仇恨的自然爆发,为什么还要寻找其他答案?如果人性倾向于集体杀害外人,我们还能避免多久?

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑支持我们屡获殊荣的新闻报道,方式是 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

鸽派阵营的人类学家和考古学家对这种观点提出质疑。他们认为,人类显然有能力参与战争,但他们的大脑并非被硬性设置为识别和杀死参与集体冲突的外人。根据这些论点,致命的群体袭击仅在狩猎采集社会规模和复杂性增加时,以及后来随着农业的诞生而出现。考古学,辅以对当代狩猎采集文化的观察,使我们能够识别出导致战争起源和强化的时间和一定程度上的社会环境。

战争始于何时?

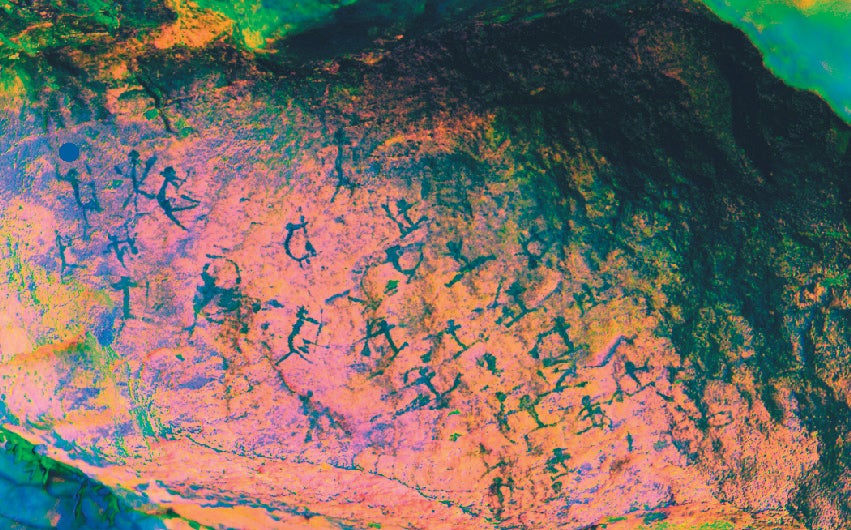

在寻找战争的起源时,考古学家寻找四种证据。洞穴壁画是证据之一。法国库尼亚克洞穴、佩什梅尔洞穴和科斯凯洞穴中大约有25,000年历史的旧石器时代洞穴壁画显示,一些学者认为这些壁画是矛刺穿人,这表明早在旧石器时代晚期,人们就在发动战争。但这种解释是有争议的。其他科学家指出,这些洞穴壁画中一些不完整的图形有尾巴,他们认为与它们相交的弯曲或波浪线更可能代表萨满教的力量,而不是矛。(相比之下,伊比利亚半岛东部的墙壁绘画,可能是定居的农业学家在数千年后绘制的,清楚地显示了战斗和处决。)

武器也是战争的证据,但这些人工制品可能并非它们看起来的那样。我过去常常接受权杖作为战争的证据,直到我更多地了解了近东石权杖。大多数权杖的把手孔都非常窄,以至于无法在战斗中承受一次敲击。权杖也象征着权威,而既定的规则可以提供一种在不诉诸战争的情况下解决冲突的方法。另一方面,完全有可能在没有传统武器的情况下发动战争:公元前5000年左右在德国南部,村民被用木工用的斧子屠杀。

除了艺术和武器,考古学家还会在居住遗迹中寻找线索。害怕袭击的人通常会采取预防措施。在考古记录中,我们有时会看到居住在低洼平原分散房屋中的人们转移到人口密集的防御村庄。新石器时代欧洲的村庄周围环绕着土堆围墙。但并非所有这些围墙似乎都是为防御而设计的。有些可能划分了不同的社会群体。

骨骼遗骸似乎是确定战争何时开始的理想材料,但即使是这些也需要仔细评估。三到四个弹丸伤口中只有一个会在骨头上留下痕迹。与尸体一起埋葬的石头或骨头制成的尖状物有时是仪式性的,有时是死亡原因。单个埋葬尸体上的未愈合伤口可能是事故、处决或杀人造成的。事实上,杀人事件在史前世界可能相当普遍——但杀人不是战争。并非所有战斗都是致命的。在一些墓地中,考古学家经常发现颅骨上有愈合的颅骨凹陷,但很少有造成死亡的。这些发现表明,使用棍棒或其他非致命手段解决个人纠纷的战斗,这在人种学记录中很常见。当颅骨主要来自女性时,骨折可能反映了家庭暴力。

因此,全球考古学证据通常是模棱两可且难以解释的。通常必须将不同的线索拼凑在一起才能产生对战争的怀疑或可能性。但是,专门的考古工作——多次挖掘和良好的材料回收——应该能够得出至少怀疑存在战争的结论。

在伊比利亚半岛发现的岩棚艺术的增强图像中,可以看到5000多年前的战争痕迹。图片来源:“通过多分析方法鉴定史前西班牙黎凡特岩画黑色颜料中的植物细胞:使用操作链物化社会身份的新方法”,作者:Esther López-Montalvo 等人,发表于PLOS ONE,第1卷,第2期,文章编号:E0172225;2017年2月16日

但总的来说,真的有迹象表明人类在整个物种历史上都在发动战争吗?如果您的样本由已知死亡前后伤口(发生在死亡时或死亡前后)高频率的案例组成,那么情况看起来相当糟糕。暴力死亡占25%等数据就是这样得出的。然而,由于大众媒体的断章取义,导致了误解。任何古代杀戮的发现都会抢占头条新闻。新闻报道忽略了无数没有暴力迹象的挖掘。对特定地区和时间段的报告进行全面筛选,询问有多少(如果有的话)显示出哪怕是战争的暗示,就会描绘出一幅完全不同的图景。战争几乎不是普遍存在的,并且在考古记录中并非无休止地追溯到过去。人类战争确实有一个开始。

第一次敌对行动

许多考古学家推测,战争在某些地区出现于中石器时代,中石器时代始于最后一个冰河时代在公元前9700年左右结束之后,当时欧洲狩猎采集者定居下来并发展出更复杂的社会。但实际上并没有简单的答案。战争在不同的时间和不同的地点出现。半个世纪以来,考古学家一致认为,在苏丹北部尼罗河沿岸的杰贝尔·萨哈巴发生的多次暴力死亡事件甚至更早,大约在公元前12000年。在粮食资源曾经丰富但正在衰退的地区,定居的狩猎采集群体之间可能存在激烈的竞争,这可能导致了冲突。

在稍晚的时期,北部底格里斯河的定居点、武器和墓葬表明,在公元前9750年至8750年之间,发生了涉及定居的狩猎采集村庄的战争。在附近,最早已知的村庄防御工事出现在公元前七千年的农业人口中,而第一次城市中心的征服发生在公元前3800年至3500年之间。到那时,战争在安纳托利亚地区很普遍,部分原因是来自北部底格里斯河的征服移民传播了战争。

与此形成鲜明对比的是,考古学家在公元前约3200年之前,在南部黎凡特(从西奈到黎巴嫩南部和叙利亚)的定居点、武器或骨骼遗骸中没有发现有说服力的证据。在日本,公元前13000年至公元前800年期间,狩猎采集群体中因任何原因造成的暴力死亡都很少见。

随着公元前300年左右水稻种植的发展,超过十分之一的遗骸中出现了明显的暴力死亡事件。在经过充分研究的北美遗址中,一些非常早期的骨骼创伤似乎是个人而非集体冲突造成的。佛罗里达州的一个遗址包含大约公元前5400年发生多起杀戮事件的证据。在太平洋西北地区的部分地区,公元前2200年也发生了同样的情况,但在南部大平原,公元500年之前只记录到一起暴力死亡事件。

为何会发生战争?

使战争更有可能发生的前提条件包括转向更加定居的生活方式、区域人口增长、牲畜等有价值资源的集中、日益增长的社会复杂性和等级制度、高价值商品的贸易以及群体边界和集体身份的建立。这些条件有时与严重的环境变化相结合。例如,杰贝尔·萨哈巴的战争可能是对生态危机的回应,因为尼罗河切开了一条峡谷,消除了生产力高的沼泽地,最终导致人类放弃了该地区。后来,在农业开始后的几个世纪,以新石器时代的欧洲为例——这表明,当人们有更多东西可以争夺时,他们的社会开始以一种使他们更愿意前进并拥抱战争的方式组织起来。

然而,考古学可以展示的东西是有限的,我们必须在其他地方寻求答案。人种学——对不同文化(包括活着的和过去的文化)的研究——说明了这些前提条件。一个基本的区分是“简单”和“复杂”的狩猎采集社会。

简单的狩猎和采集是人类社会在人类存在的大部分时间里(可以追溯到20多万年前)的特征。广义上讲,这些群体彼此合作,生活在人口密度低、拥有少量财产的小型流动性平等的群体中,并开发大片区域。

相比之下,复杂的狩猎采集者生活在人口数百的固定居住点。他们维持亲属群体和个人的社会等级,通过血统限制对食物资源的获取,并拥有更发达的政治领导力。这种社会复杂性的迹象最早出现在中石器时代。复杂狩猎采集者的出现有时但并非总是标志着向农业过渡的阶段,农业是政治国家发展的基础。此外,这些群体经常发动战争。

然而,战争的前提条件只是故事的一部分,仅凭这些条件可能不足以预测集体冲突的爆发。例如,在南部黎凡特,这些前提条件存在了数千年,但没有战争的证据。

然而,为什么会缺乏冲突呢?事实证明,许多社会也有明显的和平前提条件。许多社会安排阻碍了战争,例如跨群体的亲属关系和婚姻关系;在狩猎、农业或食物分享方面的合作;允许个人迁移到其他群体的社会安排的灵活性;重视和平和污名化杀戮的规范;以及公认的冲突解决手段。这些机制并没有消除严重的冲突,但它们确实以防止杀戮或将其限制在少数人之间的方式来引导冲突。

如果是这样,那么为什么后来的考古发现,以及探险家和人类学家的报告,却充满了致命的战争呢?在过去的几千年里,战争的前提条件在越来越多的地方变得越来越普遍。一旦建立,战争就有蔓延的趋势,暴力民族取代不那么暴力的民族。国家在世界各地发展起来,国家有能力使其外围和贸易路线上的民族军事化。频繁的干旱等环境剧变加剧,有时甚至引发导致战争的条件,而当条件缓和时,和平可能不会回归。尤其值得注意的是中世纪温暖期(大约从公元950年到1250年)的加剧,以及它迅速转变为大约从公元1300年开始的小冰河时代。在那段时间里,美洲、太平洋地区和其他地区的战争有所增加。在世界大部分地区,战争早已确立,但冲突却在恶化,伤亡人数不断增加。

然后是欧洲的全球扩张,它改变、加剧了有时甚至引发了世界各地的土著战争。这些对抗不仅仅是由征服和抵抗驱动的。当地人民开始互相发动战争,被殖民强权及其提供的商品卷入新的敌对行动。

古代和近代扩张国家之间的互动,以及随之而来的冲突,鼓励了独特的部落身份和分裂的形成。仍然在殖民控制之外的地区经历了由贸易、疾病和人口流离失所的更长距离影响所驱动的变化——所有这些都导致了战争。国家还通过强加具有明确边界的政治制度,而不是他们在其殖民掠夺中经常遇到的模糊的当地身份和有限的权威,从而激起了当地人民之间的冲突。

学者们经常寻求支持这样一种观点,即人类参与致命群体敌对行动的意愿早于国家的兴起,他们会在“部落地区”寻找敌对行动的证据,在这些地区,“野蛮”战争似乎是地方性的,并且通常被视为人性的表达。但是,仔细检查民族志中已知的历史记录中当地人民的暴力行为,可以提供另一种视角。

18世纪末至19世纪的阿拉斯加西北部狩猎采集者证明了将当代民族志学投射到人类遥远过去的谬误。涉及村庄大屠杀的激烈战争仍然存在于详细的口头传统中。这种致命的暴力被引为狩猎采集者在扩张国家破坏之前就发动战争的证据。

然而,考古学,结合该地区的历史,提供了非常不同的评估。在阿拉斯加狩猎采集者的简单文化中,早期的考古遗迹中没有战争的迹象。战争的最初迹象出现在公元400年至700年之间,它们可能是与来自亚洲或阿拉斯加南部的移民接触的结果,那里的战争已经确立。但这些冲突的规模和强度可能有限。

随着公元1200年有利的气候条件,这些捕鲸者中发展出日益增长的社会复杂性,人口更加稠密和定居,长途贸易也在扩大。几个世纪后,战争变得普遍。然而,19世纪的战争要糟糕得多,以至于导致了区域人口的下降。这些后来的冲突——口头历史中出现的那些冲突——与国家扩张有关,因为一个庞大的贸易网络在西伯利亚新的俄罗斯贸易站之外发展起来,它们导致了跨越白令海峡的复杂部落群体的高度领土性和中心化。

并非生活常态

关于战争和人性的辩论不会很快得到解决。认为在整个史前时期,高伤亡的激烈暴力是普遍存在的观点有很多支持者。对于那些确信我们作为一个物种自然而然地倾向于战争的人来说,它具有文化共鸣。正如我的母亲会说的那样:“看看历史就知道了!”但是,当考虑到所有证据时,鸽派占据了上风。广义上讲,早期的发现几乎没有提供任何表明战争是生活常态的证据。

人就是人。他们争斗,有时会杀人。如果条件和文化如此指示,人类一直有能力发动战争。但这些条件和他们产生的好战文化只是在过去1万年中才变得普遍——而且在大多数地方,比这晚得多。历史、民族志或后来的考古学中经常报道的高水平杀戮与全球最早的考古发现相矛盾。最古老的骨骼和人工制品与玛格丽特·米德1940年文章的标题一致:“战争只是一种发明——而不是一种生物学上的必然性。”

我们的黑猩猩表亲呢?

人类学家正在研究近亲灵长类动物是否表现出一种本能的群体杀戮倾向

深入研究人类战争倾向的问题通常需要超越我们自己的物种,去考察我们黑猩猩亲属的经历。这是我多年来一直在研究的一个课题,我现在正在完成一本关于它的书的写作,书名为《黑猩猩,“战争”和历史》。我在“战争”一词上加了引号,因为黑猩猩之间的群体间冲突,虽然有时是集体的和致命的,但缺乏人类战争所必需的社会和认知维度。

人类战争涉及的对手通常包括多个地方群体,这些群体可能因形式多样的政治组织而统一。战争是由文化特定的知识和价值观体系助长的,这些体系产生了强大的“我们与他们”的含义。这些社会结构没有灵长类动物的类比。尽管存在这些区别,但一些科学家认为,黑猩猩表现出一种天生的杀死外人的倾向,这种倾向是从黑猩猩和人类的最后共同祖先那里继承下来的——这种冲动仍然会在潜意识中推动人类与社区之外的人发生致命冲突。

我的工作驳斥了黑猩猩雄性天生就有杀死外人的倾向的说法,而是认为它们最极端的暴力行为可能与特定环境有关,这些环境是由于它们的生活受到与人类接触的干扰而造成的。为了证明这一点,我需要仔细研究每一例报告的黑猩猩杀戮事件。由此,可以得出一个简单的结论。对最近汇编的来自18个黑猩猩研究地点的杀戮事件(总共相当于426年的实地观察)进行批判性检查表明,在27起观察到或推断出的成人和青少年群体间杀戮事件中,有15起来自仅仅两个高度冲突的情况,这两起情况分别发生在1974-1977年和2002-2006年的两个地点。

这两种情况加起来共九年的观察,在这九年中,每年的杀戮率为1.67起。其余417年的观察平均每年只有0.03起。问题是,离群值案例最好解释为进化而来的适应性行为,还是人类干扰的结果。虽然一些进化生物学家提出,杀戮被解释为试图减少竞争群体中雄性的数量,但同样的数据表明,从外部杀戮中减去内部雄性杀戮只会导致每47年减少一名外部雄性,少于黑猩猩一生中的一次。

从比较案例研究中,我得出结论,黑猩猩之间的“战争”不是一种进化而来的进化策略,而是一种由人类干扰引起的反应。逐个案例的分析将表明,黑猩猩作为一个物种,不是“杀手猿”。这项研究也对这样一种观点提出了质疑,即任何人类的好战倾向都可能受到来自黑猩猩和人类遥远祖先的古老基因遗产的驱动。——R.B.F.