考古学存在代表性问题。在学者们探索人类过去的绝大多数时间里,他们主要关注男性的活动,而忽视了女性。这种偏见有几个原因。一是容易保存下来的文物往往是由无机材料制成的,如石头或金属,许多都与传统上与男性相关的行为有关,如狩猎。另一个原因是早期的考古学家大多是男性,他们对男性的工作比对女性的工作更感兴趣。因此,我们对过去文化的理解非常不完整。

近年来,考古学家们一直在努力填补我们知识中的这一空白,部分是通过更仔细地审视传统上被忽视的遗迹,如纺织品,这些纺织品长期以来一直被认为是不重要的。布料很少能经受住几个世纪的考验,因为它很容易分解,除非在理想的保存条件下。但即使是碎片状态,它也包含了关于制造和使用它的人们的大量信息。

米歇尔·海耶·史密斯(Michèle Hayeur Smith)是布朗大学的人类学考古学家,她一直站在从古代布料中获取见解的最前沿,她在考古遗址和博物馆藏品中搜寻纺织品,希望能阐明早期北大西洋社会中女性的生活。她的研究表明,如果没有女性的纺织工作,维京人永远不可能扩展他们已知的世界。

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事能够拥有未来。

海耶·史密斯对早期北大西洋纺织品的研究始于冰岛国家博物馆的地下储藏室,那里的金属架子上堆满了装满泥土布料的箱子和袋子。她于 2009 年首次访问该博物馆,检查了博物馆收藏的维京时代和后期遗留下来的文物。“那真是成千上万的碎片,”她说。然而,它们只是放在那里,几乎没有人检查过。

海耶·史密斯在充满织物的环境中长大,她的母亲是一位人类学家,从世界各地收集织物。20 多岁时,海耶·史密斯在巴黎获得了时装学位。她知道过去的人们如何为自己穿衣打扮,以及如何编织从货币到斗篷的一切物品,可以揭示一个失落文化的许多信息,尤其是关于女性的信息。20 世纪 90 年代,作为格拉斯哥大学的博士生,她致力于研究维京女性的服装和装饰品,通常是从墓葬遗址中发现的文物中研究。受到她在博物馆储藏室首次瞥见的大量纺织品残余的启发,海耶·史密斯最终决定揭示那些站在织布机旁编织的普通女性的生活。

从那时起,她一直在分析跨越 900 年历史的纺织品,从公元 874 年维京人在冰岛定居开始。她仔细研究了成千上万的泥土覆盖的碎片,这些碎片密集地包含了关于制作织物的女性的信息。她对博物馆中被忽视的一小堆棕色碎布以及许多其他古代维京和后期北大西洋织物样本的研究,是首批证明旧卫队对古代社会中布料和女性的重要性判断错误的研究之一。

纺织品微不足道? 在我对她的 Zoom 采访中,海耶·史密斯,金色的头发倾泻到腰间,让人想起女武神,以充满信心的声音说道:“不。纺织品和女性制作的东西与狩猎、建造房屋和权力斗争一样至关重要,”她说。在维京和中世纪时期,女性是北大西洋经济的基础,她们的布料使人们能够在北大西洋的气候中生存下来。

被称为 vaðmál 的法定布料是从冰岛西部吉尔斯巴基遗址 17 世纪晚期的考古沉积物中回收的。吉尔斯巴基是维京时代和中世纪酋长的所在地,时间从公元 900 年左右到公元 1210 年。图片来源:© Sarah Philbrick Kelly,2008 年

幕后英雄

在流行文化中,维京女性是通过那个时代的眼光来看待的。在 20 世纪 50 年代,她们被描绘成软弱和顺从于男性的形象。在 20 世纪 70 年代,她们被性化。在最近的剧集,如《维京传奇》和《最后的王国》中,她们被描绘成盾女或战士。

在海耶·史密斯开始她的工作之前,维京女性的真实生活在很大程度上对科学界来说是未知的。马萨诸塞大学波士顿分校的考古学家道格拉斯·博伦德(Douglas Bolender)研究维京时代和中世纪北大西洋,他表示,维京社会的基本轮廓来自冰岛萨迦。这些书本长度的叙事记载是在他们描述的事件发生 300 多年后才记录下来的。而且据我们所知,作者是男性,他们是基督教化的人,描写的是他们的“异教”祖先。

长期以来,维京女性在考古学中一直被刻板印象地认为主要从事家务劳动:养育孩子、烹饪、纺织和制作衣服。书面记载和考古证据证实她们是纺织工。然而,海耶·史密斯说,在她们的丈夫外出进行袭击或贸易探险的几年时间里,女性管理着农场并从事贸易。

纽约城市大学的考古学家托马斯·麦戈文(Thomas McGovern)说,“我们对女性的工作不太感兴趣,这在某种程度上是事实”。麦戈文,他那浓密的白色胡须让人想起一位旧约时代的族长,他在 20 世纪 70 年代进入考古学领域。“主要是老白人,”他回忆道。然而,他说,从那时起,这个领域已经变得更好了,女性和多样性总体上都更多了。

奥斯陆文化历史博物馆的考古学家玛丽安·莫恩(Marianne Moen)说,然而,对女性的传统看法仍然影响着研究人员对证据的解读。莫恩是一位研究考古记录中性别的维京专家,她说她经常看到文物意义如何被先入为主的观念所扭曲。例如,瑞典比尔卡维京遗址的一个装满战士武器的坟墓长期以来一直被认为是男性的最终安息之地,直到 DNA 证据证明它是一位女性的。

苏格兰珀斯高地和群岛大学的亚历山德拉·桑马克(Alexandra Sanmark)是维京和中世纪考古学的权威,她对此表示赞同。她说,一个与天平一起埋葬的男性被视为商人,但一个与天平一起埋葬的女性一定是商人的妻子,尽管有充分的证据表明女性也从事贸易。

用布料书写

海耶·史密斯决定在北大西洋女性的手工艺品中寻找她们。她说,直到现在,人们对她们知之甚少,“因为是男性从男性和男性编写的中世纪法典的角度分析这件事。没有人去研究过女性制作的实际物品。”

她并非完全从零开始进行纺织品分析。之前已经有一些关于纺织品的研究,最著名的是已故的艾尔莎·古德容松(Elsa Guðjónsson)的研究,她的工作为海耶·史密斯奠定了基础。然而,海耶·史密斯说,古德容松只能研究冰岛博物馆藏品中大量文物中的“少数”考古布料。古德容松的工作,以及其他纺织品分析师的工作,主要侧重于技术细节,如纱线支数、织物类型、羊毛品种、刺绣针迹和用于制作它们的工具,以了解纺织技术。

对于海耶·史密斯来说,技术细节很重要,但她有不同的目标:通过文化创造她所谓的“社会考古学”,通过这种考古学,她可以揭示创造布料的女性的生活。为此,她专注于普通女性制作的日常“家纺”——普通的羊毛织物,她们在整个北大西洋的农场里没有留下精致的坟墓。她们唯一的纪念碑是她们在经线加重织布机上编织的纺织品。

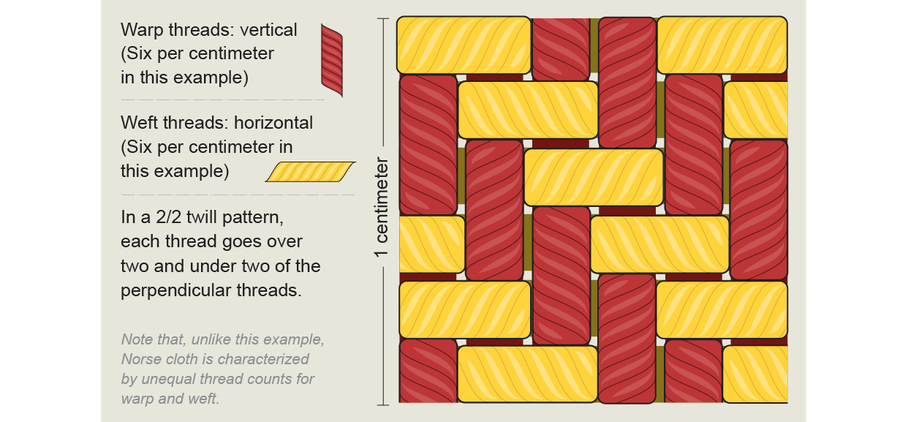

海耶·史密斯在布朗大学哈芬雷弗人类学博物馆于 2020 年举办的一次活动中展示了维京人的纺织风格,该活动的录像可在 YouTube 上观看。一个木制横杆搁在两个竖杆上,支撑着分开的垂直经线,这些经线被火山石压紧,这种火山石遍布冰岛海岸。她手持综片杆来分隔经线,将连续的水平纬线穿梭于一根或多根经线之间。通过改变经线的数量,纺织工可以创造出常见的冰岛图案,主要是被称为斜纹和平纹的基本织物。

奥尔巴尼大学考古学家凯文·史密斯(Kevin Smith)说,在公元 1000 年左右之前,织布机可能设置在 dyngja,即纺织小屋中。凯文·史密斯是海耶·史密斯的丈夫,他在冰岛挖掘过类似的建筑。他解释说,这些坑屋向下挖掘 1.5 到 3 英尺深,有时坑上筑有草皮墙,有时筑有木墙,木墙可以提供足够高的空间供人们站立和工作。这些小型建筑——不超过 9 英尺 x 15 英尺大小——在一个角落里设有一个石头框架的炉灶,提供温暖和光线,可以提供一个私密的空间,容纳一台织布机,也许还有三位女性,她们在那里纺纱、织布和分享故事。

海耶·史密斯在 2010 年多次前往博物馆的地下实验室,在显微镜下检查一个又一个标本,计算经线和纬线的数量,记录诸如纱线的捻向、使用的纤维种类和织物类型等特征。在工作过程中,海耶·史密斯输入她的数据,并提取少量样本进行进一步分析和测试,包括一种称为加速器质谱分析的放射性碳测年法。

在接下来的几年里,她研究了来自冰岛、格陵兰、法罗群岛、苏格兰和挪威博物馆仓库的织物遗迹。她挥舞着数字卡尺,测量布料纤维的直径和残余物的大小。对于每个标本,她都一丝不苟地记录其年代、产地和制造细节,如每平方厘米的经线数量。

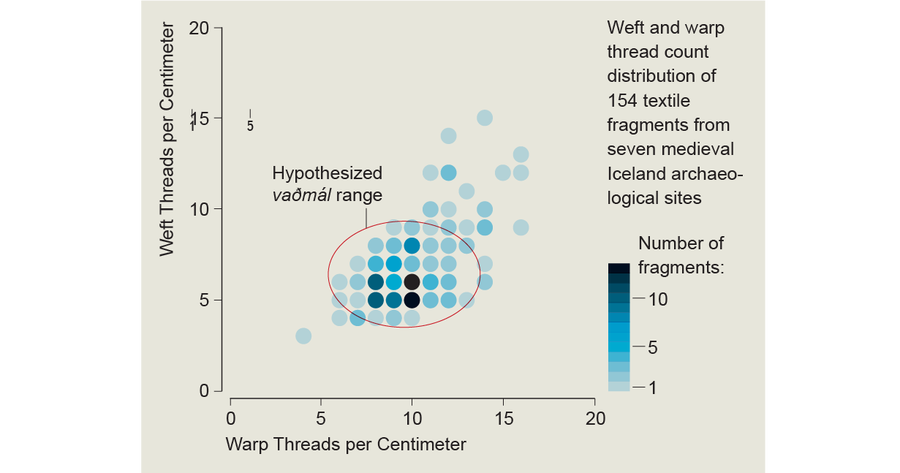

在这项没完没了且“肮脏”的工作的第一年和第二年之间,她的手指上沾满了泥土,海耶·史密斯有了她的顿悟时刻。“看,”她在视频通话中指着她的书,书页翻到一张图表,指着一堆圈起来的图标。“我检查的遗址越多,我就越看到这种模式。维京时代的纺织品色彩鲜艳且种类繁多,但在中世纪时期,完全转变为标准化布料。”

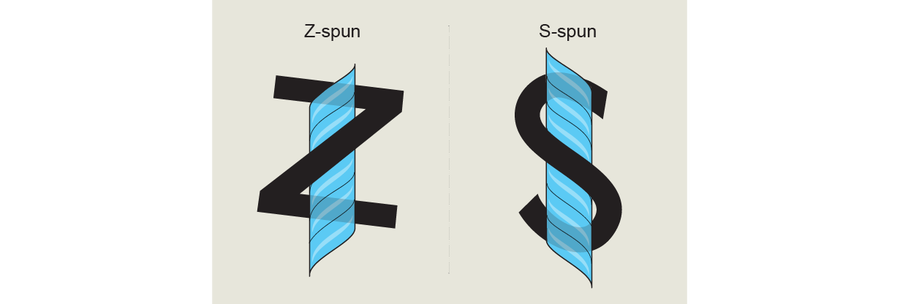

海耶·史密斯解释说,普通的现代布料的经线数量可能从 75 根到 300 根不等,但在冰岛,而且仅在冰岛,在 12 世纪到 17 世纪,来自每个遗址的每块纺织品的经线数量都落在 4 根到 15 根的狭窄范围内。此外,纱线的捻向——顺时针(Z 捻)与逆时针(S 捻)——在 11 世纪几乎完全从 Z 捻经纬线转变为 S 捻纬线。所有这些细节都是法定布料 vaðmál 的规格。“女性在赚钱!”她说。

图片来源:Jen Christiansen;来源:《女武神的织布机:北大西洋布料生产和女性权力的考古学》,作者:米歇尔·海耶·史密斯。佛罗里达大学出版社,2020 年(图表参考)

图片来源:Jen Christiansen

布料货币

冰岛新兴的经济体系以挪威的经济体系为基础。某些商品——布料、奶牛、黄油、谷物——在法律上被赋予了基于其等值白银的价值。然而,在维京时代末期,家纺羊毛布料作为冰岛的交换形式变得比在挪威更为重要。学者们认为,这种转变可能是由多种因素造成的,例如维京人停止袭击后白银的稀缺、人口增长以及殖民地蓬勃发展的羊毛生产。“尽管它的价值在理论上仍然以白银来衡量,但这种布料……作为一种交换商品本身,在法律上受到监管,”海耶·史密斯在她的 2020 年著作《女武神的织布机:北大西洋布料生产和女性权力的考古学》中指出。她解释说,vaðmál 这个名字是古诺尔斯语单词 vað(“东西”或“布料”)和 mál(“衡量”)的组合,意思是“按照标准衡量的布料”。从 12 世纪到 17 世纪,在冰岛的法律文本以及销售账目、教堂清单和农场登记册中,它经常被提及作为衡量标准和交换媒介。

所有的 vaðmál 都是女性制作的。事实上,她们正在大量生产它,既作为一种货币单位,又作为一种在附近和远方出售的商品。Vaðmál 可以用来支付税收和什一税,但也可以交易或出售以制作衣服和其他必需品。它在英格兰尤其受欢迎,英格兰生产自己的奢侈面料,但需要大量冰岛廉价耐用的家纺布料来为农民、城市贫民和普通士兵制作服装。

莫恩说,认为在家完成的工作是“家务”且不重要,因为它不产生金钱,这是一种现代观念。在北大西洋世界,“家是工作的地方”。事实上,正如海耶·史密斯指出的那样,vaðmál 是一种主要的创收产品。

海耶·史密斯说,学者们以一种“抽象”的方式了解 vaðmál,因为它在中世纪法律书籍中被精确定义。但她指出,法律文本中从未提及编织它的女性。也没有人检查布料遗迹,看看它们是否符合法律文本中的规格。

在进行纺织品分析的同时,她还检查了法律文本——值得庆幸的是,其中大部分已经从古诺尔斯语翻译成现代英语。通过细致的检查,她证实冰岛女性编织的布料完全符合这些标准:2/2 斜纹布(粗花呢)、Z/S 捻、每厘米 4 到 15 根经线编织而成。布料的宽度也应该测量两个“肘”,长度为六个肘(现代测量中略多于一码宽,三码长)。根据她分析的碎片,冰岛布料“可以假定大约是这个尺寸或更大”。该单位的布料相当于一定重量的白银。“每个人都认为经济是男性的事情,”海耶·史密斯说。事实上,做出决定的人不是男性,而是女性。

图片来源:Jen Christiansen

她认为,女性要么自己制定了规范,要么与男性合作制定了规范。“很难知道她们在想什么,”海耶·史密斯承认。“从所花费的时间和工具来看,很明显,一个家庭中每个身强力壮的女性都会参与其中。” 实际上,在一定程度上,“她们可能控制了很多关于这些法律准则的叙述,”她说。“不是男性坐在那里写书……因为[男性]不靠近纺织,”她说。

织布机禁忌

海耶·史密斯部分地根据诗歌和神话来源的证据来证实这一断言,包括冰岛萨迦,这些萨迦提供了关于维京时代及以后对女性和纺织的根深蒂固的态度的线索。丹麦奥胡斯大学维京宗教女性方面专家卡伦·贝克-彼得森(Karen Bek-Pedersen)说,女性的力量在《尼雅尔萨迦》的《达拉达廖德》中得到了表达。在萨迦中,一位士兵在战斗黎明时分看到了一个幻象,他窥视一个 dyngja,看到 12 位女武神,奥丁的女性战士灵魂。她们架起织布机开始编织,用男人的内脏作为部件和线。贝克-彼得森解释说,当她们编织时,她们描述——并决定——即将到来的血腥失败。她引用了这节诗

织物是经纱的

用男人的肠子

并牢牢地加权

用男人的头颅;

染血的长矛充当

综片杆,

梭口是铁甲的,

并用箭矢钉住。

用我们的剑,我们必须击打

这胜利的织物

贝克-彼得森说,萨迦中的诗歌可能早于萨迦本身。它们充满了隐喻、头韵、节奏和韵律,很难改变,而且容易记住,这使得它们很可能通过口头传统流传下来。

贝克-彼得森观察到,dyngja 可以被视为一个“充满女性能量的空间,这种能量超出了普通人类女性的能力”。她说,在文学经典中,在那里闲逛并与女性八卦的男性被描绘成懦夫或恶棍,并且总是落得悲惨的结局。

dyngja 是男性避之不及的空间这一事实,在海耶·史密斯对女性在布料制作中的权力的评估中占据重要地位。男性害怕,如果他们进入,他们会失去男子气概,甚至失去生命。在斯堪的纳维亚半岛在公元 1000 年左右转变为基督教之后,织布机被带入 skáli,即长屋的主要生活区。纺织将在一个单独的区域或房间进行,关于这种女性工艺的禁忌很可能没有减弱。当她们的布料变成冰岛经济的主要驱动力时,这些禁忌成为女性权力的关键因素。

布料与气候

2011 年,海耶·史密斯在曼哈顿上东区的一家中餐馆与麦戈文会面,在外人看来,这一定像是一次奇怪的交接。麦戈文带来了一些脆弱的遗骸,这些遗骸来自他和他的团队几年前在格陵兰西南部一个名为塔西帕塔(Tatsipataa)的遗址进行的挖掘。工人们将纺织品碎片与他正在研究的骨骼分开捞起,他很乐意把它们送出去,想知道她能从中了解到什么。他回忆说,当他把它们交出去时,他想,“好吧,祝你好运!”

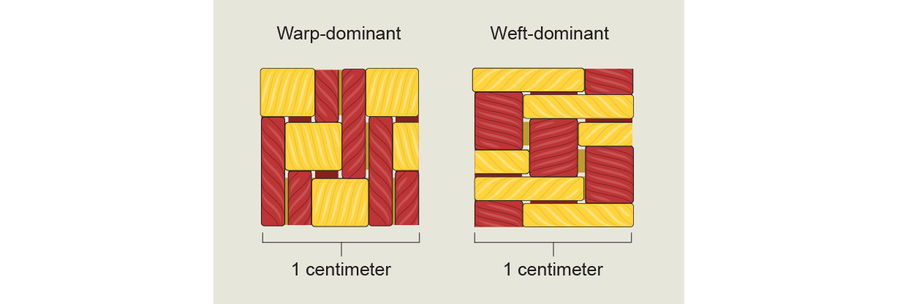

海耶·史密斯正在寻找格陵兰女性制作的布料与冰岛女性纺织工制作的布料差异如此之大的原因。格陵兰于公元 986 年完全由冰岛人定居。他们是红发埃里克的追随者,红发埃里克因过失杀人而被驱逐出冰岛。格陵兰人的布料最初与冰岛人以经线为主的织物相同,但最终转变为“纬线中的线比经线更多”。

图片来源:Jen Christiansen

在 21 世纪初,丹麦国家博物馆的纺织品专家已故的埃尔斯·奥斯特加德(Else Østergård)对这种转变提出了一个解释。海耶·史密斯举起她那本被精心翻阅的奥斯特加德 2004 年出版的著作《织入地球》(Woven into the Earth)说,埃尔斯认为格陵兰女性的纺织创新可能是对小冰河时期寒冷气候变化的一种反应。在格陵兰,第一次急剧降温始于大约 1340 年,并持续波动到 15 世纪中期,当时格陵兰的殖民地消失了,一直持续到 20 世纪。

海耶·史密斯着手根据考古学来检验奥斯特加德的假设,首先从塔西帕塔的证据开始。她说,麦戈文的标本被证明是“非凡的”。它们是在受控条件下从一系列有据可查的遗迹层中挖掘出来的,它们充满了关于纺织变化、这些变化发生的时间以及很可能原因的信息。海耶·史密斯与当时麦戈文的博士生之一康拉德·斯米亚罗夫斯基(Konrad Smiarowski)合作,回顾了他们的挖掘计划,该计划描绘了文物层如何随着时间推移而沉积。它表明,以纬线为主的布料出现的时间稍晚。

通过对塔西帕塔布料遗迹进行年代测定,海耶·史密斯能够将每个样本中纬线与经线的比率与已发表的气候数据记录相关联。正如奥斯特加德假设的那样,随着 14 世纪气温下降,以纬线为主的布料确实有所增加。“它与气候数据完美匹配!”她说。

尽管这一发现令人兴奋,但“这只是一个遗址,”海耶·史密斯说。为了证明女性正在调整她们的纺织技术以适应气候变化,她必须收集来自格陵兰各地不同时期的遗迹。

2014 年 9 月,海耶·史密斯对纺织品中女性的追寻将她带到了格陵兰努克港口曾经是一座古老的贸易站的地方,在那里她可以观看冰山漂过。这座建筑由 18 世纪丹麦-挪威传教士汉斯·埃格德(Hans Egede)建造,现在被格陵兰国家博物馆和档案馆用作接待研究团队的场所。但她是那里唯一的研究人员。晚上,暴风雨袭击房屋和梁木的呻吟声唤起了一种不安感,这种不安感挑战了她的科学观点。后来,她从当地人那里了解到,这座住所位于天花病受害者墓地旁边,被广泛认为是闹鬼的。

她在 2022 年从她在罗德岛州波塔基特的舒适家庭办公室里回忆起她的恐惧时笑了,她的办公室里摆满了艺术品和她法裔加拿大人和美国曾祖父的古董椭圆形相框肖像。在努克博物馆,以及同年另一次在哥本哈根丹麦国家博物馆的旅行中,海耶·史密斯检查了来自格陵兰各地多个考古遗址的约 700 个布料标本。她于 2017 年返回努克,研究了更多样本。通过她做的所有年代测定,加上奥斯特加德的年代测定,她能够追踪以纬线为主的布料的演变,并将其与气候变化发生的年份相关联。“我证实[是]气候变化,”她说。

海耶·史密斯从脸上拨开她长长的头发,指着她书中的一张图表。“看,那是气候数据。”她把我的注意力引向一个下降到 1320 年的箭头。“那时你看到了以纬线为主的布料,”她说。那种类型的布料在 1300 年到 1362 年之间变得广泛。

在那些日期之后,以纬线为主的纺织品的编织强度增加。她在《女武神的织布机》中写道,以前只是一种次要类型的布料,“它成为格陵兰生产的最常见的纺织品”。“几乎可以肯定”这是格陵兰当地纺织工在中世纪为应对寒冷气温而做出的反应。海耶·史密斯找到了她的女性。“我可以在布料中看到,”她说,她的声音激动地嗡嗡作响,“女性正在做的实际的深思熟虑的决策,比如天气变冷了;让我们改变我们织布的方式。你能看到如此遥远过去的人们的直接行动和思维过程,这几乎是闻所未闻的。”

米歇尔·海耶·史密斯在吉尔斯巴基检查跨越 1000 年的考古沉积物——从 10 世纪早期到 20 世纪早期。图片来源:© Kevin Philbrook Smith,2009 年

权力转移

然而,最终,自然、政治和经济力量结合起来,剥夺了冰岛和格陵兰女性因制作至关重要的布料而拥有的权力。到 1450 年左右,小冰河时期以及其他因素摧毁了格陵兰诺尔斯殖民地,瘟疫和政治动荡也搅乱了挪威王国。

1603 年,丹麦当局在克里斯蒂安四世国王的统治下,对贸易实行皇家垄断,并严格要求所有进出口都必须通过丹麦,从而降低了冰岛的贸易自由度。尽管冰岛继续使用 vaðmál 作为货币并将其出口到 17 世纪末,但从 14 世纪开始,鱼类已经取代布料成为冰岛的主要出口产品。

丹麦人模仿英国人,英国的男性纺织行会自 14 世纪以来一直在脚踏式织布机上生产精细布料,丹麦人培训北大西洋男性在这些更快的织布机上织布。他们在冰岛各地的地点,包括雷克雅未克,建立了生产作坊。他们给女性纺车,这是一种比传统锭子(用于落锭)更有效的纱线生产方式。丹麦人还鼓励女性编织——她们在 16 世纪学会了一项技能——以响应市场对针织出口产品的需求。此外,他们还从丹麦进口布料到冰岛。女性可以购买布料来制作衣服,从而节省了无休止的纺织劳动。通过采取这些措施,丹麦人实际上将女性排挤出了纺织业的主流。

然而,正如海耶·史密斯在考古记录中发现的那样,女性继续在她们的农场里编织家纺布料。这种纺织品的碎片在整个冰岛 17 世纪和 18 世纪的遗址中出现,包括其最富有的教会中心斯科尔霍尔特(Skálholt)。她认为,面对丹麦的统治和旨在改变女性 900 年纺织品生产传统的新的法律,人们将其用作民族认同的声明。“我将其视为抵抗,”她说。

然而,丹麦人和工业化的发展最终占了上风。海耶·史密斯说,到 19 世纪初,甚至没有人知道如何在旧式织布机上织布了。女性的情况也因此变得更糟。一旦纺织品在机器上可以比手工制作快得多,它们就与被认为“轻浮或与我们日常生活无关紧要的事情,或者主要对作为主要消费者的女性感兴趣和重要的事情”联系起来,她在《女武神的织布机》中观察到。“工业革命在一定程度上注定了女性作为二等公民的命运,并确保西方社会将变得如此强烈地父权制。”

海耶·史密斯仍然致力于追寻只有布料才能讲述的故事。正如曾经持怀疑态度的麦戈文所观察到的,“在她的出版物之后,没有人会再以相同的方式看待纺织品了。”