纵观历史,人类计时的努力推动了我们技术和科学的进步。衡量昼夜划分的需求促使古代埃及人、希腊人和罗马人创造了日晷、水钟和其他早期计时工具。西欧人采用了这些技术,但到了13世纪,对可靠计时仪器的需求促使中世纪工匠发明了机械钟。尽管这种新设备满足了修道院和城市社区的需求,但在将摆锤应用于控制其运行之前,它对于科学应用来说仍然过于不精确和不可靠。随后开发的精密计时器解决了在海上确定船舶位置的关键问题,并在工业革命和西方文明的进步中发挥了关键作用。

图片来源:Alamy (表盘); 大众科学 (数字问号)

如今,高度精确的计时仪器为我们大多数电子设备设定了节拍。例如,几乎所有计算机都包含石英晶体钟来调节其运行。此外,全球定位系统卫星发射的时间信号不仅校准了精密导航设备的功能,也校准了手机、即时股票交易系统和全国范围的配电网的功能。这些基于时间的技术已经如此融入我们的日常生活,以至于我们只有在它们无法工作时才意识到我们对它们的依赖。

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

推算日期

根据考古证据,巴比伦人、埃及人和其他早期文明至少在 5000 年前就开始测量时间,引入日历来组织和协调公共活动和公共事件,安排货物运输,尤其重要的是,调节播种和收获周期。他们的日历基于三个自然周期:太阳日,以地球绕轴自转时连续的光明和黑暗时期为标志;太阴月,遵循月球绕地球运行的相位;以及太阳年,由伴随地球绕太阳公转的季节变化来定义。

图片来源:David Penney

在人造光发明之前,月亮具有更大的社会影响力。对于那些特别靠近赤道生活的人来说,月亮的盈亏比季节的更迭更为明显。因此,在较低纬度地区开发的日历更多地受到太阴周期的影响,而不是太阳年的影响。然而,在季节性农业很重要的北部气候中,太阳年变得更加关键。随着罗马帝国向北扩张,它主要围绕太阳年组织其日历。今天的格里高利历源于巴比伦、埃及、犹太和罗马日历。

埃及人制定了一种民用日历,其中包含 12 个每月 30 天的月份,并增加了五天以接近太阳年。每个 10 天的周期都以称为“旬星”的特殊星群(星座)的出现为标志。在天狼星在日出之前升起时,大约发生在至关重要的尼罗河年度洪水期间,可以看到 12 个旬星横跨天空。埃及人赋予 12 旬星的宇宙意义导致他们开发了一个系统,其中每个黑暗时段(以及后来的每个白天时段)都被分成十二个相等的部分。这些时期被称为临时小时,因为它们的持续时间随着季节的更迭,昼夜长短的变化而变化。夏季小时长,冬季小时短;只有在春分和秋分时,昼夜小时才相等。临时小时被希腊人采用,然后被罗马人采用(罗马人将其传播到整个欧洲),并使用了 2500 多年。

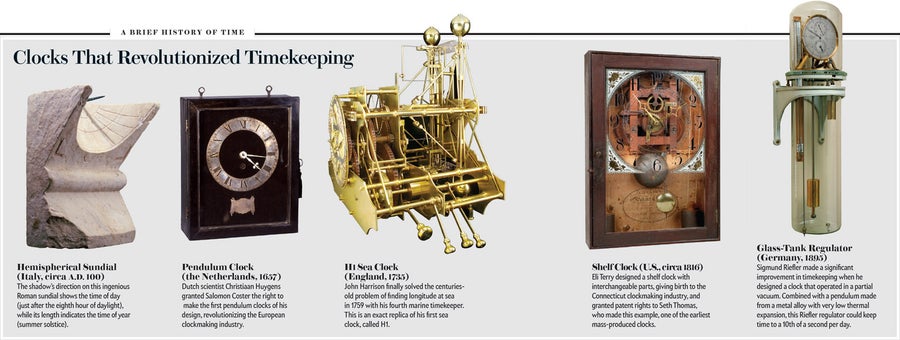

聪明的发明家设计了日晷,通过太阳阴影的长度或方向来指示时间,以跟踪白天的临时小时。日晷的夜间对应物水钟被设计用于测量夜晚的临时小时。最早的水钟之一是一个底部附近有一个小孔的盆,水从孔中滴出。下降的水位表示时间的流逝,因为它低于刻在内表面上的小时线。尽管这些设备在地中海地区表现令人满意,但在多云且经常冰冻的北欧天气中,它们并非总是可靠。

时间的脉搏

最早有记录的重力驱动机械钟安装于 1283 年英格兰贝德福德郡的邓斯特布尔修道院。罗马天主教会应在时钟技术的发明和发展中发挥重要作用,这并不奇怪:修道院秩序严格遵守祈祷时间,这需要更可靠的计时仪器。此外,教会不仅控制着教育,而且还拥有雇用最熟练工匠的财力。此外,13世纪下半叶欧洲城市商业人口的增长也产生了对改进计时设备的需求。到 1300 年,工匠们正在为法国和意大利的教堂和大教堂建造时钟。由于最初的例子是通过敲钟来指示时间的(从而提醒周围社区注意其日常职责),因此这种新机器的名称是从拉丁语“钟”clocca 派生而来的。

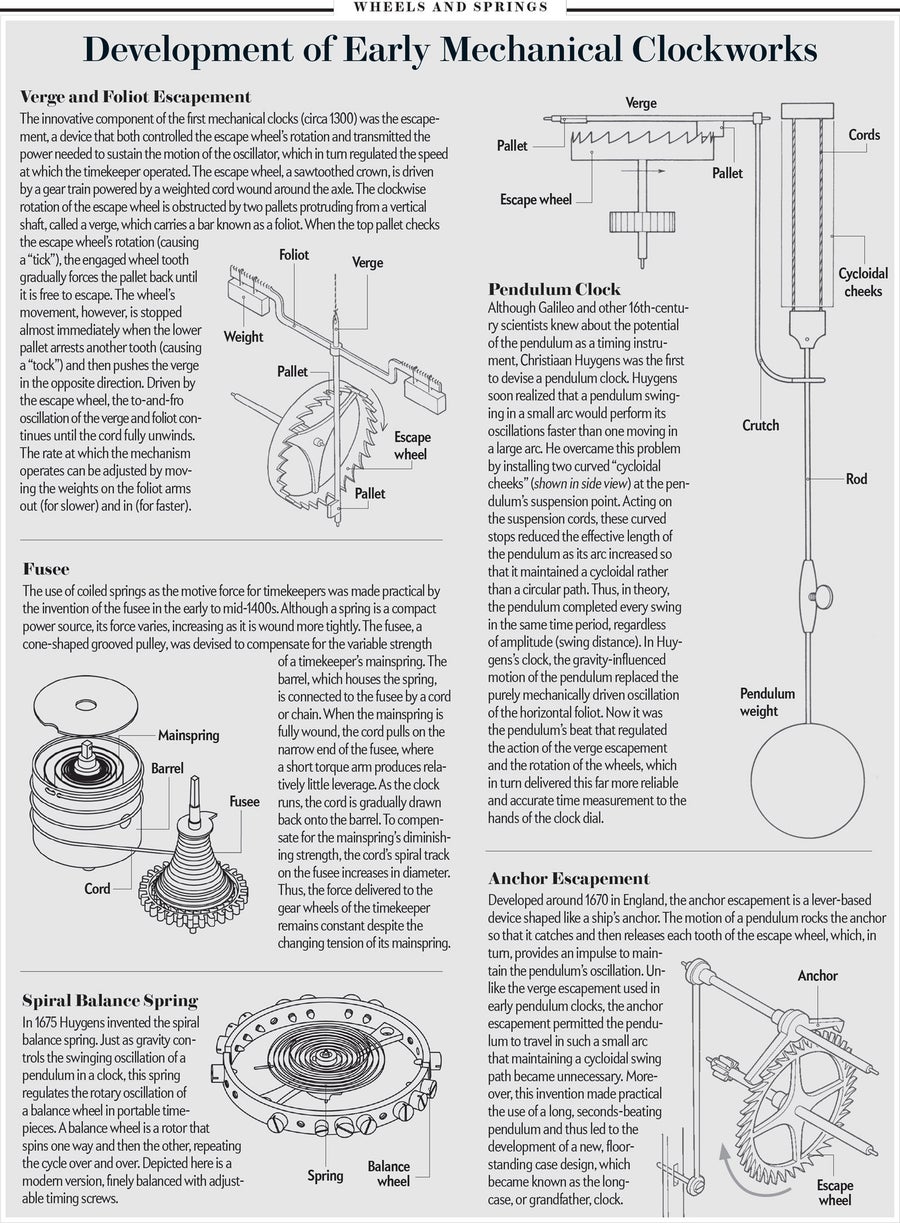

这种新型计时器的革命性方面既不是提供动力下降的重物,也不是(至少存在了 1300 年的)传递动力的齿轮,而是称为擒纵机构的部件。该装置控制齿轮的旋转并传递维持振荡器运动所需的动力,振荡器是调节计时器运行速度的部件[有关早期钟表装置的解释,请参见上方图示]。时钟擒纵机构的发明者不为人知。

统一的小时

机械钟可以调整以保持临时小时,但它自然适合保持相等的小时。然而,随着统一的小时,出现了何时开始计数的问题,因此,在 14 世纪初,出现了许多系统。将一天划分为 24 个相等部分的方案根据计数开始的时间而有所不同:意大利小时从日落开始,巴比伦小时从日出开始,天文小时从中午开始,“大钟”小时(用于德国的一些大型公共时钟)从午夜开始。最终,这些以及相互竞争的系统被“小钟”或法国小时所取代,法国小时将一天分成两个 12 小时时段,从午夜开始,就像我们目前所做的那样。

在 1580 年代,制表师收到了显示分钟和秒的计时器的委托,但它们的机制不够精确,无法将这些分数包含在表盘上,直到 1660 年代摆钟被开发出来。分钟和秒源自巴比伦天文学家引入的度的六十进制划分。“分钟”一词起源于拉丁语 prima minuta,即第一个小划分;“秒”来自 secunda minuta,即第二个小划分。将一天分成 24 小时,将小时和分钟分成 60 部分的划分在西方文化中变得如此根深蒂固,以至于所有改变这种安排的努力都失败了。最引人注目的尝试发生在 1790 年代革命时期的法国,当时政府采用了十进制系统。尽管法国人成功地引入了米、升和其他十进制单位,但将一天分成 10 小时,每小时由 100 分钟组成,每分钟分成 100 秒的尝试只持续了 16 个月。

便携式时钟

在机械钟发明后的几个世纪里,城镇教堂或钟楼的定期钟声足以标示大多数人的一天。但到了 15 世纪,越来越多的时钟被制造出来供家庭使用。那些能够负担得起拥有时钟的奢侈品的人发现,拥有一个可以从一个地方移动到另一个地方的时钟很方便。创新者通过用盘绕的弹簧代替重物来实现便携性。然而,弹簧的张力在缠绕后会更大。克服这个问题的装置,称为芝麻链(来自拉丁语 fusus,意为“锭子”),是由一位不知名的机械天才可能在 1400 年至 1450 年之间发明的[见上方图示]。这种锥形装置通过一根绳索连接到容纳弹簧的桶上:当给时钟上弦时,将绳索从桶上拉到芝麻链上,芝麻链螺旋线的直径减小,补偿了弹簧不断增加的拉力。因此,芝麻链均衡了弹簧对计时器齿轮的力。

芝麻链的重要性不应被低估:它使便携式时钟的发展以及随后的怀表演变成为可能。许多高级弹簧驱动的计时器,例如航海天文钟,一直沿用这种装置,直到第二次世界大战之后。

创新钟表装置

在 16 世纪,丹麦天文学家第谷·布拉赫和他的同时代人试图将时钟用于科学目的,但即使是最好的时钟仍然过于不可靠。特别是天文学家需要更好的工具来定时恒星的凌日,从而绘制更精确的天体图。事实证明,摆锤是提高计时器精度和可靠性的关键。意大利物理学家和天文学家伽利略以及在他之前的其他人对摆锤进行了实验,但一位名叫克里斯蒂安·惠更斯的 27 岁荷兰天文学家和数学家于 1656 年圣诞节发明了第一个摆钟。惠更斯立即认识到他的发明的商业和科学意义,并在六个月内,海牙当地的一家制造商获得了生产摆钟的许可。

图片来源:David Penney (石英); Alan Daniels (铯)

惠更斯发现,摆锤在圆形弧线中摆动时,小幅振荡比大幅振荡完成得更快。因此,摆锤摆动幅度的任何变化都会导致时钟走快或走慢。惠更斯意识到,保持从一次摆动到另一次摆动的恒定幅度是不可能的,因此他设计了一种摆锤悬挂装置,使摆锤球沿摆线形状的弧线而不是圆形弧线运动。从理论上讲,这使其能够在相同的时间内振荡,而与其幅度无关[见上方第一张图示]。摆钟的精度大约是其前辈的 100 倍,将每天典型的快慢 15 分钟减少到每周约 1 分钟。这一发明的消息迅速传播,到 1660 年,英国和法国的工匠们正在开发他们自己版本的这种新型计时器。

摆锤的出现不仅提高了对时钟的需求,也导致了时钟作为家具的发展。民族风格很快开始出现:英国制造商设计表壳以适应钟表机芯;相比之下,法国人更注重表壳的形状和装饰。然而,惠更斯对这些时尚几乎不感兴趣,他将大部分时间都用于改进该装置,既用于天文用途,也用于解决在海上寻找经度的问题。

1675 年,惠更斯设计了另一项基本改进,即螺旋游丝。正如重力控制时钟中摆锤的摆动振荡一样,这种弹簧调节便携式计时器中平衡轮的旋转振荡。平衡轮是一个精细平衡的圆盘,在一个方向上完全旋转,然后在另一个方向上完全旋转,一遍又一遍地重复这个循环[见上方第一张图示]。螺旋游丝彻底改变了手表的精度,使其能够将时间保持在每天一分钟之内。这一进步几乎立即引发了手表市场的兴起,手表现在不再像以前那样戴在脖子上的链子上,而是放在口袋里。它还增加了对手持式日晷的需求,手表可以通过手持式日晷来设定时间。

大约在同一时间,惠更斯听说了英国的一项重要发明。锚式擒纵机构与他一直在摆钟中使用的叉式擒纵机构不同,它允许摆锤在如此小的弧线中摆动,以至于保持摆线路径变得不必要。此外,这种擒纵机构使使用长秒摆摆锤成为可能,从而导致了新的表壳设计的发展。长箱钟,自 1876 年以来俗称祖父钟(以美国人亨利·克莱·沃克的一首歌曲命名),开始成为最流行的英国风格之一。带有锚式擒纵机构和长摆锤的长箱钟可以将时间保持在每周几秒钟之内。著名的英国钟表匠托马斯·汤普森,以及后来的他的继任者乔治·格雷厄姆,后来改进了锚式擒纵机构,使其在没有反冲的情况下运行。这种改进的设计,称为停秒式擒纵机构,成为未来 150 年精密计时中最广泛使用的类型。

解决经度问题

1675 年,英国皇家格林威治天文台成立时,其部分章程是找到“各地渴望已久的经度”。第一任皇家天文学家约翰·弗拉姆斯蒂德使用装有锚式和停秒式擒纵机构的时钟,来记录恒星穿过子午线的确切时刻,子午线是一条假想线,连接天球的两极并定义夜空中正南点。这使他能够比以往仅通过使用六分仪或象限仪进行角度测量来收集更准确的恒星位置信息。

尽管航海家可以通过测量太阳或北极星在地平线上的高度来找到他们的纬度(他们位于赤道以北或以南的位置),但天空并没有为寻找经度提供如此直接的解决方案。风暴和海流经常使人们试图跟踪跨越大洋的距离和方向的努力受挫。由此产生的导航错误使航海国家付出了沉重的代价,不仅航程延长,而且还造成了生命、船舶和货物的损失。

1707 年,英国政府亲身体验了这种困境的严重性,当时一名舰队海军上将和 1600 多名水手在皇家海军四艘舰艇于锡利群岛海岸附近沉没的事故中丧生。因此,在 1714 年,英国通过议会法案,为海上寻找经度的实际解决方案提供了丰厚的奖金。最高奖金为 20,000 英镑(大约是当时熟练工程师年薪的 200 倍),将颁发给能够将船舶经度确定在半度或 30 海里以内的仪器的发明者,该经度是在前往西印度群岛港口的航程结束时计算的,其经度可以使用经过验证的陆地方法准确确定。

巨额奖励吸引了大量异想天开的计划。因此,经度委员会,即被任命审查有希望的想法的委员会,在 20 多年的时间里没有举行会议。然而,长期以来已知有两种方法在理论上是合理的。第一种称为月距法,涉及精确观察月球相对于恒星的位置,以确定参考点的时间,从中可以测量经度;另一种方法需要一个非常精确的时钟来进行相同的确定。由于地球每 24 小时旋转一次,或每小时旋转 15 度,因此两小时的时差表示 30 度的经度差。在海上保持精确时间似乎存在着难以克服的障碍——其中包括船舶经常发生的剧烈运动、极端温度变化以及不同纬度的重力变化——这导致英国物理学家艾萨克·牛顿和他的追随者认为,月距法虽然有问题,但却是唯一可行的解决方案。

然而,牛顿错了。1737 年,委员会终于召开了第一次会议,讨论一位最不可能的候选人,一位名叫约翰·哈里森的约克郡木匠的工作。哈里森的大型且相当笨重的经度计时器已在前往里斯本的航行中使用,并在返程中证明了其价值,将导航员对船舶经度的推算误差纠正了 68 英里。然而,它的制造者并不满意。他没有要求委员会进行西印度群岛的试验,而是要求并获得了财政支持来建造一台改进的机器。

经过两年的工作,哈里森仍然对他的第二次努力感到不满,他开始了第三次努力,并在上面工作了 19 年。但是,当它准备好进行测试时,他意识到他的第四个航海计时器,一个他一直在同时开发的五英寸直径的手表,更好。在 1761 年前往牙买加的航行中,哈里森的超大手表表现良好,足以赢得奖金,但委员会拒绝在没有进一步证据的情况下给他应得的报酬。1764 年的第二次海上试验证实了他的成功。哈里森不情愿地获得了 10,000 英镑。直到 1773 年乔治三世国王介入后,他才收到剩余的奖金。哈里森的突破激发了进一步的发展。到 1790 年,航海天文钟已经非常完善,以至于其基本设计从未需要改变。

批量生产的计时器

在 19 世纪之交,时钟和手表相对精确,但仍然很昂贵。康涅狄格州沃特伯里的两位投资者认识到低成本计时器的潜在市场,采取了行动。1807 年,他们与附近普利茅斯的钟表匠伊莱·特里签订了一份为期三年的合同,用木材制造 4,000 台长箱钟机芯。一笔可观的首付款使特里有可能在第一年专门制造用于批量生产的机器。通过制造可互换的零件,他在合同条款内完成了工作。

几年后,特里设计了一款采用相同批量生产技术的木制机芯壁炉钟。与需要买家单独购买表壳的长箱钟设计不同,特里的壁炉钟是完全独立的。顾客只需要将其放在水平的架子上并上弦即可。只需 15 美元左右的适中价格,许多普通人现在就可以买得起时钟了。这一成就促成了后来成为著名的康涅狄格州制钟业的建立。

在 19 世纪铁路扩张之前,美国和欧洲的城镇使用太阳来确定当地时间。例如,由于波士顿的中午比马萨诸塞州伍斯特的中午早大约三分钟,因此波士顿的时钟比伍斯特的时钟快大约三分钟。然而,不断扩展的铁路网络需要一个统一的时间标准,适用于沿线所有车站。天文台开始通过电报向铁路公司发布精确时间。第一个公共时间服务于 1851 年推出,基于从马萨诸塞州剑桥市的哈佛大学天文台接线的时钟节拍。皇家天文台于次年推出了其时间服务,为英国创建了单一标准时间。

图片来源:Stephen Pitkin

美国于 1883 年建立了四个时区。到第二年,所有国家的政府都认识到全球统一时间标准对航海和贸易的好处。在 1884 年于华盛顿特区举行的国际子午线会议上,地球被划分为 24 个时区。代表们选择皇家天文台作为本初子午线(零度经度,从中测量所有其他经度的线),部分原因是世界上三分之二的航运已经使用格林威治时间进行导航。

大众手表

那个时代的许多钟表匠意识到,如果能够降低生产成本,手表市场将远远超过时钟市场。然而,批量制造手表的可互换零件的问题要复杂得多,因为制造必要的小型化组件所需的精度要高得多。尽管自 18 世纪后期以来欧洲已经建立了批量生产的改进措施,但欧洲制表商担心市场饱和并威胁到工人的工作,因此放弃传统做法,扼杀了引入机器生产可互换手表零件的大多数想法。

缅因州的一位名叫亚伦·L·丹尼森的钟表匠感到不安的是,美国制表商似乎无法与控制着 1840 年代后期市场的欧洲同行竞争,他会见了在马萨诸塞州罗克斯伯里建立了一家成功的钟表和天平制造企业的爱德华·霍华德,讨论手表的批量生产方法。霍华德和他的合伙人为丹尼森提供了空间来试验和开发该项目的机器。到 1852 年秋季,在丹尼森的监督下完成了 20 块手表。他的工人在第二年春天完成了 100 块手表,一年后又生产了 1,000 多块手表。到那时,罗克斯伯里的制造设施证明太小了,因此新命名的波士顿手表公司搬到了马萨诸塞州沃尔瑟姆,到 1854 年底,该公司每周组装 36 块手表。

美国沃尔瑟姆手表公司,正如它最终为人所知的那样,极大地受益于内战期间对手表的巨大需求,当时联邦军队使用手表来同步行动。制造技术的改进进一步提高了产量,并显着降低了价格。与此同时,其他美国公司成立,希望抢占蓬勃发展的贸易的一部分。瑞士人此前一直主导着该行业,当他们在 1870 年代的出口额骤降时,他们变得担忧起来。他们派往马萨诸塞州的调查员发现,不仅沃尔瑟姆工厂的生产率更高,而且生产成本也更低。即使是一些低档美国手表也可以期望保持相当好的时间。手表终于成为大众可以接受的商品。

由于女性在 19 世纪佩戴过手镯式手表,因此手表长期以来被认为是女性的装饰品。然而,在第一次世界大战期间,怀表被改装,可以绑在手腕上,在战场上可以更容易地看到时间。在一次大规模营销活动的帮助下,战后男性佩戴手表的时尚风靡一时。自动上链机械腕表在 1920 年代问世。

高精度时钟

在 19 世纪末,总部位于慕尼黑的西格蒙德·里弗勒开发了一种革命性的新型调节器设计——一种高精度计时器,用作控制其他计时器的标准。里弗勒的调节器 housed 在部分真空中以最大限度地减少气压的影响,并配备了一个基本上不受温度变化影响的摆锤,达到了每天十分之一秒的精度,因此被几乎所有天文台采用。

几十年后,英国铁路工程师威廉·H·肖特取得了进一步的进展,他设计了一种所谓的自由摆钟,据说其计时精度约为每年一秒。肖特的系统包含两个摆钟,一个“主”钟(housing 在一个真空罐中),另一个“从”钟(包含时间表盘)。每 30 秒,从钟向主钟摆锤发出电磁脉冲,并反过来受到主钟摆锤的调节,因此几乎不受机械干扰。

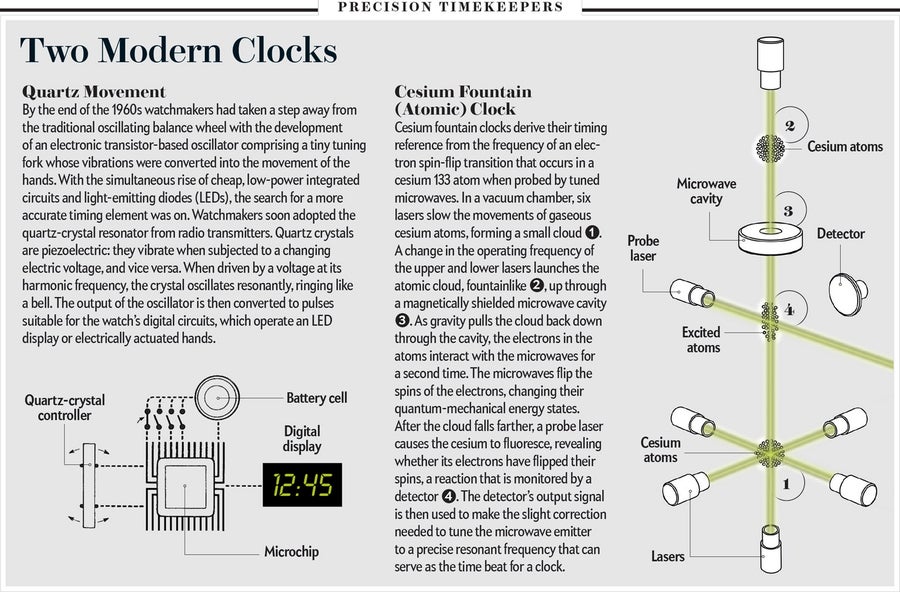

尽管肖特钟在 1920 年代开始取代里弗勒成为天文台调节器,但它们的优势是短暂的。1928 年,当时在纽约市贝尔实验室的工程师沃伦·A·马里森发现了一种极其均匀且可靠的频率源,这对计时的影响就像 272 年前的摆锤一样具有革命性意义。石英晶体最初是为无线电广播而开发的,当受到电流激发时,它会以高度规则的速率振动[见上方第二张图示]。1939 年安装在皇家天文台的第一个石英钟每天的误差仅为千分之二秒。到第二次世界大战结束时,这种精度已提高到相当于每 30 年一秒的误差。

然而,石英晶体技术并没有长期保持首要频率标准的地位。到 1948 年,华盛顿特区国家标准局的哈罗德·里昂斯和他的同事们已经将第一个原子钟建立在一个更精确和稳定的计时源之上:原子的自然共振频率,即其两个能级之间的周期性振荡[见上方第二张图示]。1950 年代在美国和英国进行的后续实验导致了铯束原子钟的研制。今天,世界各地铯钟的平均时间为协调世界时提供了标准频率,其精度优于每天一纳秒。

直到 20 世纪中叶,恒星日,即地球绕轴自转相对于恒星的周期,被用来确定标准时间。尽管自 18 世纪后期以来人们就怀疑我们星球的轴向自转并非完全恒定,但这种做法一直被保留下来。然而,能够测量地球自转差异的铯钟的出现意味着有必要进行改变。基于铯原子共振频率的秒的新定义于 1967 年被采用为新的标准时间单位。

时间的精确测量对于科学和技术至关重要,因此对更高精度的追求仍在继续。原子钟的性能在过去 50 年中每十年至少提高 10 倍。但在过去十年中,原子钟精度的提高速度显着加快。激光科学的最新进展——特别是获得诺贝尔奖的飞秒激光频率梳的开发——和原子物理学使得许多新型光学原子钟得以开发,其中一些基于电磁阱中单离子的跃迁,另一些基于激光束形成的光晶格中冷中性原子的集合。其中一些原子钟的稳定性已经达到每天几百飞秒以内,并且仍在快速改进。

在这样的性能水平下,以前可以忽略不计的影响变得重要且可测量。例如,最好的原子钟现在可以测量楼梯台阶距离上的重力变化、心脏和大脑活动产生的微小磁场以及其他量,例如温度和加速度。公司现在正在制造四分之一大小的“芯片级”原子钟。除了以越来越高的精度计时外,新一代原子钟还将用作无数应用的出色传感器,并将变得越来越小、更便携。

尽管我们未来测量时间的能力肯定会提高,但任何事物都无法改变一个事实,那就是时间是我们永远不会嫌多的东西。