是什么让黑暗的宇宙变得明亮——至少在某些地方——是恒星的光芒。但它们并非一开始就存在。曾经,一定有一个时候,宇宙中没有一颗恒星闪耀。后来,许多恒星在许多星系中形成。在那之后,旧的恒星已经熄灭或爆炸,新的恒星已经出现。但是,从长远来看,以及在宇宙平均水平上,这个循环是什么样的呢?随着时间的推移,恒星会变得越来越少吗?

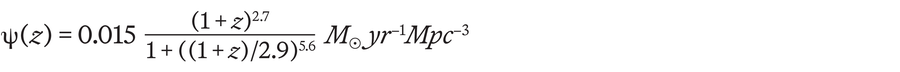

事实证明,有一个公式可以向物理学家展示恒星形成率随时间变化的概况

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

在这个公式中,ψ 表示恒星形成率作为红移 z 的函数。 让我们分解一下。

自 20 世纪早期以来,科学家们就已知宇宙正在膨胀。这意味着遥远的星系正在离我们越来越远。结果,光的频率发生偏移并变得更红。这种所谓的红移越强,光传播的时间就越长,我们就能越深入地回顾过去。这非常实用,因为否则我们将无法确定过去恒星的形成率。

当然,我们无法直接观察数十亿年前的星系中恒星是如何形成或消失的。但是,例如,我们可以测量来自这些恒星的紫外线量。由于年轻的恒星很热,它们在这个波长范围内会特别明亮。测量非常复杂,但借助紫外线等指标,我们可以很好地了解恒星形成率如何随时间变化。

天文学家皮耶罗·马达乌和西蒙·莉莉在 20 世纪 90 年代首次将这个想法付诸实践。如果您在图表中绘制相应的数据——红移 z 和相关的恒星形成率 ψ——您将得到一条由上述方程描述的曲线。

欢迎来到宇宙下午!

这个所谓的莉莉-马达乌图揭示,在宇宙早期,恒星形成速度非常快地增加,并在大爆炸后约 20 亿至 30 亿年达到顶峰。曲线的这个顶峰——大多数星系和黑洞形成的时期——被称为“宇宙正午”。(它之前的时期被称为“宇宙黎明”)。

但是宇宙正午大约在八十亿年前结束。从那时起,平均恒星形成率持续缓慢下降。我们生活在可以称为“宇宙下午”的时代,并且我们正在走向“宇宙黄昏”。(尽管一些科学家认为现在已经是宇宙黄昏。)在非常遥远的未来的某个时刻,宇宙中将不再有恒星闪耀。

然而,新的观测表明,情况可能更加复杂。如果我们查看仅包括我们本星系群中星系的莉莉-马达乌图——我们银河系周围直径约 3500 万光年的区域——它与从整个宇宙数据中获得的曲线显着不同。

在我们这个小角落里,恒星形成率下降得要慢得多。测量误差可能是造成这种差异的原因。或者——这将是更令人兴奋的可能性——宇宙在大尺度上可能并不像科学家们假设的那样均匀。如果存在物质分布或多或少密集的区域,这种可变性也会影响恒星形成率。

然而,需要更多的证据才能对这个想法充满信心——特别是因为这个假设与宇宙学原理相矛盾,宇宙学原理预设了宇宙的同质性。无论如何,好消息是宇宙下午将持续很长时间——根据一些估计,大约 100 万亿年。而我们最近的恒星,太阳,还有大约七十亿或八十亿年的寿命。无论如何,这应该给我们的物种时间在即将到来的黑暗之前找到解决方案。

本文最初发表于《Spektrum der Wissenschaft》,并经许可转载。