过去半个世纪以来,更令人不安的发现之一是宇宙并非局域实在。在此语境下,“实在”意味着物体具有独立于观察的确定属性——即使无人观看,苹果也可以是红色的。“局域”意味着物体只能受其周围环境的影响,并且任何影响的传播速度都不能超过光速。量子物理学前沿的研究发现,这两件事不可能同时为真。相反,证据表明物体并非仅受其周围环境的影响,并且它们可能在测量之前也缺乏确定的属性。

当然,这与我们的日常经验截然相反。正如阿尔伯特·爱因斯坦曾经向一位朋友抱怨的那样:“你真的相信当你不看月亮时,月亮就不在那里吗?” 借用作家道格拉斯·亚当斯的一句话,局域实在的消亡让很多人非常生气,并被广泛认为是一个糟糕的举动。

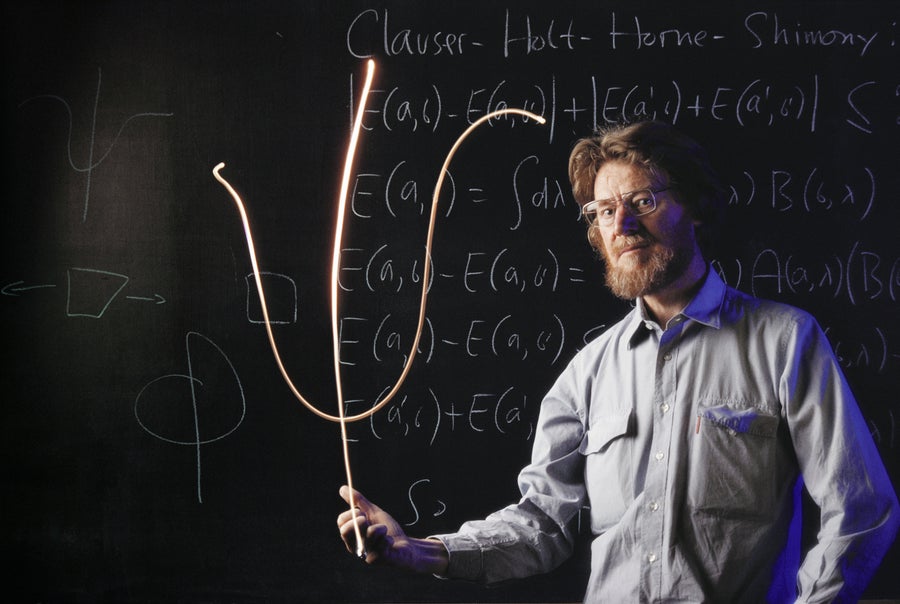

这一成就的功劳被完全归功于三位物理学家:约翰·克劳泽、阿兰·阿斯佩和安东·塞林格。他们平分了 2022 年诺贝尔物理学奖,“以表彰他们使用纠缠光子的实验,确立了贝尔不等式的违反,并开创了量子信息科学。”(“贝尔不等式”指的是北爱尔兰物理学家约翰·斯图尔特·贝尔在 1960 年代早期的开创性工作,他为 2022 年物理学诺贝尔奖奠定了基础。)同事们一致认为,这三位获奖者实至名归,他们推翻了我们所知的现实。“这早就应该发生了,”英国布里斯托尔大学的量子物理学家桑杜·波佩斯库说。“毫无疑问,这个奖项实至名归。”

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

“从克劳泽最早的实验开始,并持续进行的实验表明,这东西不仅仅是哲学性的,它是真实的——并且像其他真实的东西一样,可能是有用的,”IBM 杰出的量子研究员查尔斯·贝内特说。“每年我都想,‘哦,也许今年就是了,’”麻省理工学院的物理学家和历史学家大卫·凯泽说。“[2022 年] 真的实现了。这非常激动人心——而且非常令人兴奋。”

从边缘到受青睐的旅程是漫长的。从大约 1940 年到 1990 年,对所谓量子基础的研究在最好的情况下通常被视为哲学,在最坏的情况下被视为江湖骗术。许多科学期刊拒绝发表有关该主题的论文,而沉迷于此类研究的学术职位几乎不可能获得。1985 年,波佩斯库的导师警告他不要攻读该学科的博士学位。“他说,‘听着,如果你那样做,你会有五年的快乐时光,然后你就会失业,’”波佩斯库说。

如今,量子信息科学已成为物理学所有子领域中最活跃的领域之一。它通过黑洞仍然神秘的行为将爱因斯坦的广义相对论与量子力学联系起来。它决定了量子传感器的设计和功能,量子传感器越来越多地用于研究从地震到暗物质的一切事物。它还阐明了量子纠缠经常令人困惑的本质,量子纠缠是一种对现代材料科学至关重要的现象,并且是量子计算的核心。“究竟是什么使量子计算机成为‘量子’计算机?” 国家标准与技术研究所的物理学家妮可·云格·哈尔彭反问道。“最流行的答案之一是纠缠,而我们理解纠缠的主要原因是贝尔和这些诺贝尔奖获得者参与的伟大工作。如果没有对纠缠的理解,我们可能就无法实现量子计算机。”

约翰·斯图尔特·贝尔在 1960 年代的工作引发了量子物理学的一场悄然革命。

丧钟为谁而鸣

量子力学的问题从来不是它做出了错误的预测——事实上,当物理学家在 20 世纪最初几十年设计出该理论时,该理论从一开始就出色地描述了微观世界。正如爱因斯坦、鲍里斯·波多尔斯基和内森·罗森在他们 1935 年的标志性论文中解释的那样,他们所反对的是该理论对现实令人不安的暗示。他们的分析,以他们的首字母 EPR 而闻名,围绕一个思想实验展开,旨在说明量子力学的荒谬性。目的是展示在某些条件下,该理论会如何崩溃——或者至少会产生与我们对现实最深刻的假设相冲突的荒谬结果。

一个简化和现代化的 EPR 版本大致如下:粒子对从共同来源向不同方向发送,目标是位于太阳系两端的两位观察者爱丽丝和鲍勃。量子力学规定,在测量之前不可能知道单个粒子的自旋(一种量子属性)。一旦爱丽丝测量了她的一个粒子,她发现它的自旋为“向上”或“向下”。她的结果是随机的,然而当她测量到向上时,她立即知道鲍勃的对应粒子——它具有随机的、不确定的自旋——现在必须是向下。乍一看,这并不是那么奇怪。也许粒子就像一对袜子——如果爱丽丝得到右袜子,鲍勃就必须有左袜子。

但在量子力学中,粒子不像袜子,只有在测量时,它们才会确定为向上或向下的自旋。这就是 EPR 的关键难题:如果爱丽丝的粒子在测量之前缺乏自旋,那么它们如何(当它们呼啸着掠过海王星时)知道当鲍勃的粒子飞出太阳系朝另一个方向飞去时会做什么?每次爱丽丝测量时,她都会询问她的粒子,如果鲍勃抛硬币,他会得到什么:向上还是向下?即使连续 200 次正确预测这种情况的几率也只有 1060 分之一——这个数字大于太阳系中所有原子的总和。然而,尽管粒子对之间相隔数十亿公里,量子力学却说爱丽丝的粒子可以保持正确预测,仿佛它们与鲍勃的粒子心灵感应相连。

EPR 的设计目的是揭示量子力学的不完备性,但最终却导致了实验结果,反而加强了该理论最令人费解的信条。在量子力学中,自然并非局域实在:粒子在测量之前可能缺乏自旋向上或自旋向下等属性,并且它们似乎彼此交谈,无论距离多远。(由于测量的结果是随机的,因此这些相关性不能用于超光速通信。)

对量子力学持怀疑态度的物理学家提出,这个谜题可以用隐变量来解释,隐变量是存在于某种不可感知的现实层面、亚原子领域之下的因素,其中包含有关粒子未来状态的信息。他们希望在隐变量理论中,自然能够恢复量子力学否认它的局域实在。“人们本以为爱因斯坦、波多尔斯基和罗森的论点会在当时引发一场革命,并且每个人都会开始研究隐变量,”波佩斯库说。

然而,爱因斯坦对量子力学的“攻击”并没有在物理学家中流行起来,他们总体上接受了量子力学的现状。这与其说是一种对非局域实在的深思熟虑的拥抱,不如说是一种不想想太多的愿望——一种后来被美国物理学家 N. 大卫·默明总结为“闭嘴计算”的要求。缺乏兴趣的部分原因是,备受尊敬的科学家约翰·冯·诺伊曼在 1932 年发表了一个数学证明,排除了隐变量理论。必须说的是,冯·诺伊曼的证明在仅仅三年后就被一位年轻的女数学家格蕾特·赫尔曼驳斥了,但当时似乎没有人注意到。

非局域实在的问题将在接下来的三十年里被忽视,然后被贝尔打破。从他的职业生涯开始,贝尔就对量子正统观念感到困扰,并同情隐变量理论。1952 年,当他得知美国物理学家大卫·玻姆提出了量子力学的一种可行的非局域隐变量解释时,他受到了启发——冯·诺伊曼声称这是不可能的。

贝尔将这些想法思考了多年,作为他在日内瓦附近 CERN 担任粒子物理学家工作的副业。1964 年,他重新发现了赫尔曼在冯·诺伊曼论证中发现的相同缺陷。然后,在严谨思维的胜利中,贝尔构思了一个定理,将局域隐变量的问题从其形而上学的泥潭中拖到了实验的具体领域。

通常,局域隐变量理论和量子力学预测的实验结果是无法区分的。贝尔意识到,在精确的情况下,两者之间可能会出现经验差异。在同名的贝尔测试(EPR 思想实验的演变)中,爱丽丝和鲍勃接收到相同的成对粒子,但现在他们每个人都有两个不同的探测器设置——A 和 a,B 和 b。这些探测器设置是用来迷惑爱丽丝和鲍勃的明显心灵感应的额外技巧。在局域隐变量理论中,一个粒子不可能知道另一个粒子被问到了哪个问题。它们的相关性是预先秘密设定的,并且对更新的探测器设置不敏感。但是根据量子力学,当爱丽丝和鲍勃使用相同的设置(都大写或都小写)时,每个粒子都知道对方被提出的问题,并且两者将完美地相关——以任何局域理论都无法解释的方式同步。简而言之,它们是纠缠的。

因此,多次测量许多粒子对的相关性可以证明哪个理论是正确的。如果相关性保持在从贝尔定理导出的极限以下,这将表明隐变量是真实的;如果它超过贝尔的极限,那么量子力学令人费解的信条将占据至高无上的地位。然而,尽管贝尔定理有可能帮助确定现实的本质,但多年来它一直被忽视在一本相对晦涩的期刊中。

丧钟为你而鸣

1967 年,哥伦比亚大学的一名研究生约翰·克劳泽偶然在图书馆里发现了一份贝尔的论文,并被证明隐变量理论是正确的可能性所吸引。两年后,当克劳泽写信给贝尔,询问是否有人进行过测试时,这是贝尔收到的最早的反馈之一。

三年后,在贝尔的鼓励下,克劳泽和他的研究生斯图尔特·弗里德曼进行了第一次贝尔测试。克劳泽获得了他导师的许可,但在资金方面却很少,因此正如他在后来的采访中所说,他变得擅长“垃圾箱潜水”以获取设备——其中一些设备后来被他和弗里德曼用胶带粘在一起。在克劳泽的装置中——一个皮划艇大小的装置,需要手工仔细调整——成对的光子被发送到相反方向的探测器,探测器可以测量它们的状态,即偏振。

对于克劳泽和他对隐变量的迷恋来说不幸的是,一旦他和弗里德曼完成了他们的分析,他们不得不得出结论,他们发现了反对隐变量的有力证据。尽管如此,由于实验中存在各种“漏洞”,这些漏洞可能使隐变量的影响在未被检测到的情况下溜走,因此结果几乎没有定论。其中最令人担忧的是局域性漏洞:如果光子源或探测器中的任何一个能够以某种方式共享信息(这在一个皮划艇大小的物体内是合理的),则由此产生的测量相关性仍然可能来自隐变量。正如麻省理工学院的凯泽所解释的那样,如果爱丽丝在推特上告诉鲍勃她的探测器设置,那么这种干扰会使排除隐变量变得不可能。

弥合局域性漏洞说起来容易做起来难。探测器设置必须在光子飞行过程中快速更改——“快速”意味着在短短的纳秒内。1976 年,一位年轻的法国光学专家阿兰·阿斯佩提出了一种进行这种超快速切换的方法。他所在小组的实验结果于 1982 年发表,进一步证实了克劳泽的结果:局域隐变量看起来极其不可能。“也许大自然不像量子力学那样古怪,”贝尔在回应阿斯佩的测试时写道。“但从这个角度来看,实验情况并不令人鼓舞。”

然而,其他漏洞仍然存在,贝尔于 1990 年去世,未能亲眼目睹它们的弥合。即使是阿斯佩的实验也没有完全排除局域效应,因为它发生在太小的距离上。同样,正如克劳泽和其他人意识到的那样,如果爱丽丝和鲍勃检测到不具代表性的粒子样本——就像一项只联系惯用右手的人的调查一样——他们的实验可能会得出错误的结论。

没有人比安东·塞林格更积极地弥合这些漏洞,安东·塞林格是一位雄心勃勃、性格外向的奥地利物理学家。1997 年,他和他的团队改进了阿斯佩早期的工作,在当时前所未有的近半公里的距离上进行了贝尔测试。从皮划艇大小的实验中推断出现实的非局域性的时代已经结束。最后,在 2013 年,塞林格的团队采取了下一个合乎逻辑的步骤,同时解决了多个漏洞。

“在量子力学之前,我实际上对工程学很感兴趣。我喜欢用我的双手制造东西,”谷歌的量子研究员玛丽莎·朱斯蒂娜说,她曾与塞林格合作。“回想起来,一个没有漏洞的贝尔实验是一个巨大的系统工程项目。” 创建一个弥合多个漏洞的实验的一个要求是找到一条完全笔直、无人占用且可以访问光纤电缆的 60 米隧道。事实证明,维也纳霍夫堡宫的地牢几乎是一个理想的场所——除了布满了一个世纪的灰尘。他们于 2015 年发表的结果与另外两个小组的类似测试相吻合,这些测试也发现量子力学一如既往地完美无瑕。

贝尔测试触及星空

还剩下一个巨大的最终漏洞有待弥合——或者至少是缩小范围。组件之间的任何先前物理连接,无论过去多么遥远,都有可能干扰贝尔测试结果的有效性。如果爱丽丝在登上宇宙飞船之前与鲍勃握手,他们就会有共同的过去。局域隐变量理论似乎不太可能利用这些类型的漏洞,但这仍然是可能的。

如今,量子信息科学已成为物理学所有子领域中最活跃的领域之一。

2016 年,一个包括凯泽和塞林格在内的团队进行了一项宇宙贝尔测试。研究人员使用加那利群岛的望远镜,从天空中足够遥远的恒星中获取探测器设置的随机决策,以至于一颗恒星的光在数百年内无法到达另一颗恒星,从而确保了它们共享的宇宙过去中跨越数个世纪的差距。然而即便如此,量子力学再次证明是胜利的。

向公众以及持怀疑态度的物理学家解释贝尔测试的重要性时,主要困难之一是认为量子力学的真实性是理所当然的。毕竟,研究人员已经将量子力学的许多关键方面测量到高于十亿分之十的精度。“我实际上不想研究它,”朱斯蒂娜说。“我想,‘拜托,这是旧物理学。我们都知道会发生什么。’” 但是量子力学的准确性无法排除局域隐变量的可能性;只有贝尔测试才能做到这一点。

“吸引这些诺贝尔奖获得者每个人关注这个话题,以及吸引约翰·贝尔本人关注这个话题的原因,确实是[这个问题],‘世界能以这种方式运作吗?’” 凯泽说。“我们如何才能真正有信心地知道?” 贝尔测试允许物理学家做的是消除等式中人类中心美学判断的偏见。他们从他们的工作中清除了人类认知的那些部分,这些部分会因令人毛骨悚然、难以解释的纠缠的可能性而退缩,或者嘲笑隐变量理论只不过是更多关于有多少天使可以在针尖上跳舞的争论。

2022 年的奖项表彰了克劳泽、阿斯佩和塞林格,但它也是对所有研究人员的致敬,他们不满足于对量子力学的肤浅解释,并且即使这样做不受欢迎,他们也提出了自己的问题。“贝尔测试,”朱斯蒂娜总结道,“是看待现实的一种非常有用的方式。”