近年来,媒体上发生了一些奇怪的事情。2017年,特朗普政府的成员暗示发生了“保龄球绿地大屠杀”以及在瑞典和亚特兰大发生的恐怖袭击,但这些事件从未发生过。这些虚假信息很快被纠正,但一些历史神话已被证明难以消除。例如,至少从2010年开始,一个在线社区就分享了对纳尔逊·曼德拉在1980年代死于狱中的明显不可动摇的回忆,尽管事实上他一直活到2013年,1990年出狱,并继续担任南非第一任黑人总统。

记忆是出了名的不可靠,但一些专家担心一种新现象正在出现。“记忆通过脸书和Instagram等网站以新颖的方式在群体中共享,模糊了个人记忆和集体记忆之间的界限,”哈佛大学研究记忆的心理学家丹尼尔·沙克特说。“基于互联网的虚假信息的发展,例如广为人知的假新闻网站,有可能以令人不安的方式扭曲个人和集体记忆。”

集体记忆构成历史的基础,而人们对历史的理解塑造了他们对未来的看法。例如,虚构的恐怖袭击被用来证明对七个“令人担忧的国家”的公民实施旅行禁令是正当的。尽管历史经常被出于政治目的而解读,但心理学家现在正在调查集体记忆形成的基本过程,以了解是什么使它们容易受到扭曲。他们表明,社交网络有力地塑造了记忆,人们只需要稍加提示就会遵从大多数人的回忆——即使它是错误的。然而,并非所有发现都是令人沮丧的。研究正在指出消除虚假记忆或防止它们在第一时间形成的方法。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们今天世界的发现和思想的有影响力的故事。

瑞士苏黎世大学的记忆研究员迈卡·埃德尔森说,为了对抗假新闻的影响,“重要的是不仅要了解这些网站的创建,还要了解人们如何回应它们。”

现在一起

沟通塑造记忆。对成对的人谈论过去的研究表明,说话者可以通过选择性地重复事件的某些方面来加强这些方面。这很有道理。被提及的事情会被记住——说话者和听者都会记住。这里有一个不太明显的推论:未被提及的相关信息比不相关的信息更容易消退,这种效应被称为检索诱导遗忘。

这些认知、个体层面的现象已被提出作为记忆趋同的一种机制——即两个人或多个人就发生的事情达成一致的过程。但有线索表明,群体层面的力量也会影响趋同。2015年,普林斯顿大学的心理学家阿林·科曼和新社会研究学院的威廉·赫斯特报告说,当一个人倾听自己社交群体中的某人——例如,同一所大学的学生——说话时,比他们将该人视为局外人时,会经历更多的诱导遗忘。也就是说,记忆趋同更可能发生在社交群体内部而不是群体之间——鉴于调查数据表明,62%的美国成年人从社交媒体获取新闻,而社交媒体中群体成员身份通常是显而易见且得到加强的,这是一个重要的发现。

群体也可能扭曲记忆。2011年,当时在以色列雷霍沃特魏茨曼科学研究所的埃德尔森向30名志愿者展示了一部纪录片。他们五人一组观看了这部电影,几天后,他们单独回答了关于这部电影的问题。观看一周后,参与者再次回答问题——但仅在看到他们小组的成员据称给出的答案之后。当大多数捏造的回答是错误的时,参与者大约70%的时间会遵从相同的错误答案——尽管他们最初的回答是正确的。但是,当他们得知答案是随机生成的时候,参与者只有大约60%的时间纠正了他们的错误答案。“我们发现,在最初接触错误信息期间发生的过程使得以后更难纠正这些影响,”埃德尔森说。

研究这些过程的发生过程——即集体记忆通过对话形成的过程——对于大型群体来说一直很困难。多年前,监测10人或更多人群体中的沟通将需要几个房间进行私人对话、许多研究助理和大量时间。现在,多个参与者可以实时进行数字互动。科曼的团队开发了一个软件平台,可以跟踪一系列定时聊天中志愿者之间的交流。“这需要一名研究助理20分钟和一个实验室房间,”科曼说。

2016年,该小组首次使用此软件询问社交网络的结构如何影响大型群体中集体记忆的形成。研究人员向来自普林斯顿大学的140名参与者提供了关于四名虚构的和平队志愿者的信息,这些参与者被分成10人一组。首先,参与者被要求尽可能多地回忆关于他们自己的信息。然后,他们参与了一系列三次对话——每次持续几分钟的在线聊天会话——与其他小组的成员一起,在其中他们协作回忆信息。最后,他们再次尝试单独回忆这些事件。

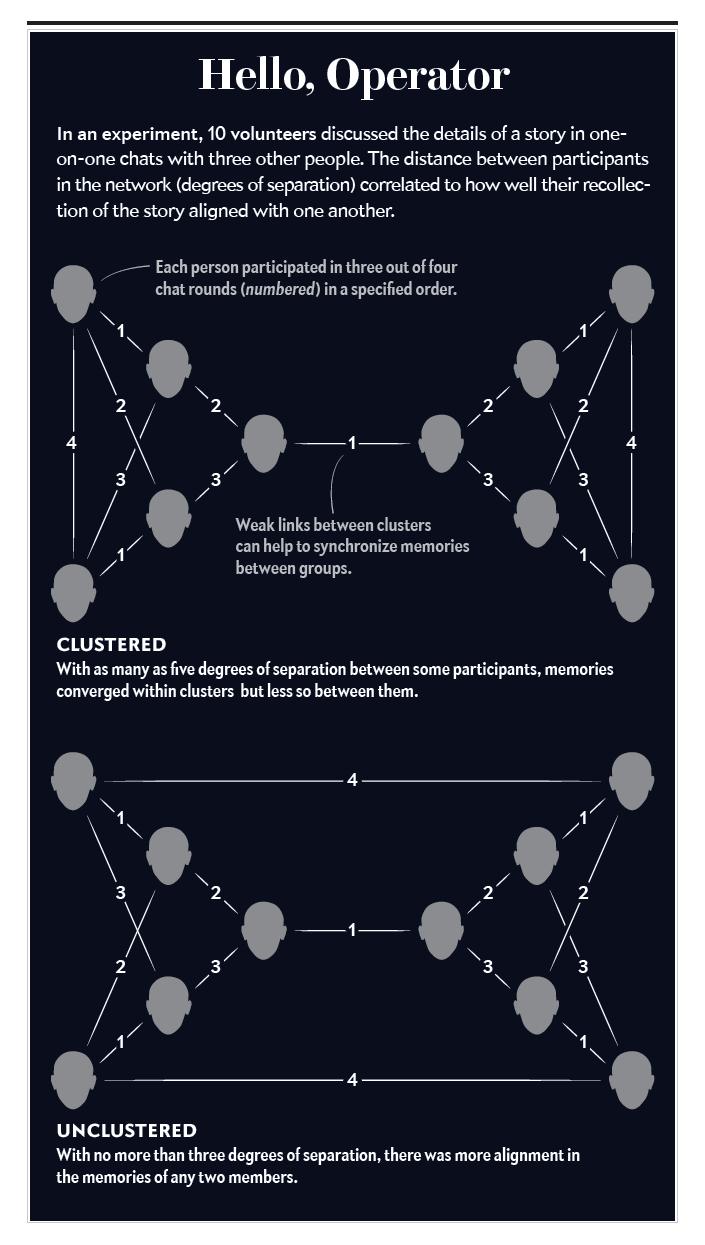

研究人员调查了两种情景——一种是小组形成两个子集群,几乎所有对话都发生在子集群内部,另一种是小组形成一个大型集群[见下图]。科曼说,尽管单集群中的人们对同一组信息达成一致,但两个子集群中的人们通常对关于虚构志愿者的不同“事实”达成一致。

图片来源:自然;来源:“社交网络中的记忆趋同:集体层面认知的涌现特性”,作者:A. 科曼、I. 莫梅内贾德、R. D. 德拉赫和 A. 吉纳,发表于美国国家科学院院刊,第113卷,第29期;2016年7月19日

这种效应在现实世界的情况中也很明显。居住在以色列的巴勒斯坦人和居住在约旦河西岸的巴勒斯坦人,他们在1948年和1967年的阿以战争期间被武力分隔,尽管他们拥有共同的阿拉伯-巴勒斯坦身份,但他们已经倾向于形成不同的过去版本。类似的差异真理在柏林墙竖立后也出现了。

在实验室中,科曼可以操纵社交网络并观察形成的记忆。他对这两种情景的比较揭示了信息传播中“弱联系”的重要性。这些是网络之间而不是网络内部的联系——比如说,熟人而不是朋友——它们有助于同步不同网络持有的版本。“它们可能就是驱动社区范围集体记忆形成的原因,”他说。

这些弱联系的一个功能可能是提醒人们通过记忆趋同过程消除的信息。但时机是关键。科曼已经表明,如果弱联系引入的信息在网络成员之间进行交谈之前引入,则更有可能塑造网络的记忆。一旦网络就发生的事情达成一致,集体记忆就会变得相对抵抗竞争信息。

科曼认为,记忆趋同增强了群体凝聚力。“既然我们共享一个记忆,我们就可以拥有更强的身份认同,并且可能会更关心彼此,”他说。大量研究将强烈的群体认同与更高的报告个人幸福感联系起来。家庭研究就证明了这一点。在埃默里大学,心理学家罗宾·菲武什正在研究家庭讲述的故事。“我们发现,更了解家庭故事的青少年和年轻人表现出更好的心理健康,”她说。

尽管共享记忆可能会促进更紧密的群体,但它们也可能扭曲局外人的角色,从而在群体之间制造隔阂。记忆塑造群体认同,而群体认同反过来又塑造记忆,形成一个潜在的恶性循环。弱联系具有重要的纠正作用,但在没有弱联系的情况下,两个群体可能会就相互不兼容的过去版本达成一致。这些版本可能会以雕像和历史书的形式保存下来。但它们会随着时间推移而演变。

制造记忆,创造历史

在比利时奥斯坦德,一座公共纪念碑描绘了利奥波德二世国王,周围是两群感激的臣民——一群是比利时人,另一群是刚果人。2004年,一些抗议者认为这座纪念碑歪曲了历史,他们砍断了其中一个刚果人塑像的青铜手。他们匿名向当地一家报纸解释说,截肢更准确地反映了利奥波德在比利时非洲殖民地中的角色:不是仁慈的保护者,而是残暴的暴君。

2010年,布鲁塞尔自由大学的社会心理学家洛朗·利卡塔和奥利维尔·克莱因进行了一项调查,以探讨不同世代对比利时殖民历史的态度。他们发现,比利时学生比他们的父母表现出更高程度的集体内疚感和对现在刚果民主共和国的赔偿行动的支持,而他们的父母又比他们的祖父母表现出更高程度的支持。研究人员认为,塑造这种演变的一个重要因素是亚当·霍克希尔德的影响力著作《利奥波德国王的鬼魂》(霍顿·米夫林出版社,1998年),这本书对殖民时期描绘了比之前接受的更为黑暗的画面。“那些在这本书出版时还年轻的人受到了特别深刻的影响,”利卡塔说,“而年长的比利时人在不同的事实背景下长大。”

并非所有集体记忆都会进入历史。阿尔伯塔大学的认知心理学家诺曼·布朗和哥伦比亚大学的康妮·斯沃布提出,除了认知和社会过程之外,还有一些东西决定了事件是否能在代际间过渡中幸存下来:事件本身的性质。“最关键的是对一个人的日常生活结构的变化程度,”斯沃布说。

在2016年发表的一项研究中,他们报告说,经历过1990年代南斯拉夫战争的克罗地亚人的孩子更可能回忆起他们父母与战争相关的经历——例如,被枪击,或者房子被炸弹炸毁——而不是他们与战争无关的经历,例如结婚或第一个孩子的出生。斯沃布说,战争和移民一样,会带来巨大的动荡,因此令人难忘。

她说,这种“过渡理论”也可以解释西方人对20世纪集体记忆中最大的空白之一——为什么他们很容易回忆起两次世界大战,但却不记得1918-1920年的流感大流行,那场大流行造成的死亡人数超过了这两次战争的总和(考虑到该疾病未记录的死亡人数)。斯沃布说:“战争带来的变化程度往往大于大流行带来的变化程度。”其他人觉得这种解释令人费解:“如果你在流感大流行中失去了亲人,”菲武什说,“那么它肯定会扰乱你的日常生活。”

一个群体持有的集体记忆集合显然会随着时间推移而演变。其中一个原因是,人们往往最受青春期或青年时期事件的影响——这种现象被称为回忆高峰期。随着新一代人的成长,发生在他们青年时期的事件会取代以前在社会中占主导地位的事件,从而“更新”集体记忆。华盛顿特区皮尤研究中心2016年的一项调查显示,美国婴儿潮一代的决定性历史时刻是2001年9月11日的恐怖袭击事件和约翰·肯尼迪总统遇刺事件。对于1965年以后出生的人来说,是9/11袭击事件和2008年巴拉克·奥巴马总统的当选。

随着时间的推移,每一代人都会增加一些事件,并忘记另一些事件。例如,圣路易斯华盛顿大学的心理学家亨利·罗迪格和华盛顿特区心理科学协会的安德鲁·德索托报告说,连续几代的美国人以规则的方式忘记了他们的前任总统,这种方式可以用幂函数来描述。他们预测,到2040年,哈里·杜鲁门(1945-1953)将被遗忘,就像今天威廉·麦金利(1897-1901)一样。

这种演变反映在不断演变的态度中,即对未来的态度。罗迪格和同样在华盛顿大学的人类学家詹姆斯·韦尔奇观察到,在2000年代初期辩论入侵伊拉克的美国政治家分为两类:一类人主张入侵,理由是必须像阻止阿道夫·希特勒一样阻止萨达姆·侯赛因,另一类人反对入侵,因为他们担心会再次发生血腥、旷日持久的越南战争。尽管每个人都可能出于政治原因选择他们的历史先例,但反过来,他们也加强了任何听到他们讲话的人的记忆中的先例。

发现虚假信息

对集体记忆的研究已经指出了可以为了集体利益而塑造集体记忆的方法。埃德尔森和他的团队在2014年对其早期研究的后续研究中给出了乐观的理由,他们报告说,尽管一些虚假记忆难以改变,但持有这些记忆的人仍然可能受到可信信息的影响。该团队使用功能性磁共振成像扫描志愿者的头部,当他们回忆关于一部电影的信息时。扫描显示,大脑激活的变化与对不准确记忆的信心程度相关——最终,与他们是否恢复到最初的、准确的记忆相关。“通过向他们揭示这一信息不可信的事实,在大多数情况下,个人会考虑到这一点,”埃德尔森说。“在60%的情况下,他们会改变他们的答案。但即使他们保持错误的答案,他们也会对它不太自信。”

科曼根据他的发现提出了两条建议。第一条是针对司法系统的。在美国的一些州,禁止陪审员将审判期间所做的笔记带入审议室——这是历史上高文盲率的遗留问题,也是一种认为群体记忆比个人记忆更可靠的信念。事实上,科曼说,使用笔记可以保护陪审员免受检索诱导的偏见和群体层面的社会影响。

他的第二个建议涉及在流行病等紧急情况下向公众传播关键信息。科曼观察到检索诱导遗忘在高焦虑情况下会加剧,因此他为官员们提出了一些建议:起草一份简短但全面的要点清单,确保所有官员都有相同的清单,经常重复这些要点,并密切关注进入流通的错误信息。例如,在2014年埃博拉疫情爆发期间,美国的担忧被一种误解所加剧,即与埃博拉感染者在同一个房间就足以感染埃博拉。科曼说,消除这种谣言的最佳方法是经常解释,埃博拉只能通过体液传播。“如果你了解虚假信息的性质,你可以通过提及概念上相关但准确的信息来有针对性地抑制它,”他说。

集体记忆是一把双刃剑。毫无疑问,有些人会利用它来误导他人。“信息可以在社区中自由流通这一事实一直被认为是开放和民主社会最重要和最具建设性的特征之一,”科曼说。“但创建这样的社会并不能从根本上保证积极的结果。”虚假的集体记忆可能是捍卫言论自由的代价。但是,了解它们是如何形成的可能会在下次人们被提醒发生了一场从未发生过的大屠杀时提供一些保护。