孩子和成人一样,都希望公平和善良。与此同时,他们也可能很快排斥那些他们认为不同的人。这种矛盾是如何产生的?我们又该如何帮助孩子培养道德和正义感?

“有一次——那是很久以前的事了——我刚到这所学校,但学校里的这些人因为我的肤色而评判我,排斥我,嘲笑我,”大约10岁的学生亚历克斯在我的同事和我进行的一项研究中对同学们说。(为了保密,学生的名字都已更改。)“我想和他们成为朋友。我有点像忽略他们,但他们仍然找到办法来对我下手。所以,就像,每天我都哭着告诉我的妈妈发生了什么事。她只是告诉我忽略他们,但这没有用,而且事情升级到我不得不去看心理咨询师的地步。”

对于许多孩子来说,歧视会带来焦虑和痛苦,并干扰他们的学习。学校本可以比现在大多数学校更受欢迎,我和其他发展心理学家有一个关于如何帮助他们实现这一目标的想法。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事。

经过数十年对儿童道德发展的研究,我的同事和我开始理解儿童用来处理他们渴望公平和需要归属朋友群体之间的不协调的推理方式。我们还弄清楚了如何帮助他们思考和分享他们的观点,特别是关于是什么使社会排斥变得不公平,以及为什么有必要站起来反对刻板印象和偏见。

我们最近在马里兰州的一个学区进行了一项随机对照试验,这是评估医疗和社会治疗的金标准,以测试我们的干预措施。该项目显著提高了孩子们设身处地为他人着想的能力;增强了他们在道德冲突中的推理能力;并帮助培养了跨越种族、阶级和性别界限的友谊。干预促进了亚历克斯的分享,之后另一名学生讲述了他们被排斥的经历。班级以同情和支持回应,讨论了如何解决这种情况。

这种培训和讨论不仅有助于减少孩子们的偏见,还能提高他们解决冲突的能力,减轻学校的压力。最重要的是,它们有可能使未来的社会更加公正和有爱心。随着孩子们成长为成年人,他们“我们与他们”的观念常常固化为偏见——这会产生后果。如果乔治在小学时认为男孩比女孩更擅长科学,这可能会影响他在中学时邀请谁加入科学俱乐部,以及他作为成年人如何看待女性是否能成为优秀的医生、科学家或飞行员。我们的项目向孩子们展示如何挑战这种刻板印象,以期让社会对每个人都更好。

人们是如何获得正义感的?它又在多早的时候出现?瑞士先驱心理学家让·皮亚杰通过观察儿童的游戏来寻找这些问题的答案。他想了解他们是如何发展出诸如“己所不欲,勿施于人”之类的准则的,哲学家伊曼努尔·康德将其形式化为“绝对命令”。在他1932年的著作儿童的道德判断中,皮亚杰报告说,即使对孩子们来说,意图也很重要:一个孩子可能会伤害另一个孩子,但如果是意外,没有人是错的。对孩子们来说,平等和尊重地对待他人是正义的问题。

这个坚实的基础促使了多个国家对道德思维如何出现的研究。发展科学家现在知道它开始得很早:早在八个月大的婴儿看到一个木偶试图爬山,而其他木偶要么帮助要么阻碍时,他们更喜欢帮助者而不是阻碍者。这种基于早期形式的同理心的偏好还不是明确的道德判断;这些判断在几年后才会出现。到三岁时,孩子们就明白伤害他人是错误的。到五岁时,他们开始平等地分享糖果。甚至一些动物也具有是非感,正如埃默里大学的动物行为学家弗朗斯·德瓦尔和其他人所证明的那样。在德瓦尔与现在在佐治亚州立大学的莎拉·F·布罗斯南进行的一项实验中,一只卷尾猴在因为给实验者一块石头作为奖励而得到一块黄瓜时勃然大怒,而另一只猴子却得到了真正的款待:一颗葡萄。

孩子和卷尾猴一样,都是社会性动物,但人类的道德极其复杂,需要时间才能充分发展。随着孩子们的成长,家人、朋友和其他人可以帮助他们理解为什么公平和正义如此重要。我对社会正义的毕生兴趣可能与我的母亲有关,她积极参与了1960年代的民权运动,以及我的外祖父,他是1950年代早期旧金山工人权利的领导者。我在加利福尼亚州伯克利长大,就读的学校里黑人、白人和亚洲学生的比例几乎相等。当我到马萨诸塞州伍斯特学院学习儿童心理学和道德发展时,我惊讶地发现朋友群体和约会圈子常常按种族和民族隔离。我现在认为这些影响促成了我理解道德如何战胜偏见的愿望。

作为一名本科生,我曾与当时在克拉克大学的发展心理学家威廉·达蒙合作,参与了他关于儿童如何公平分配资源的研究之一。在这些实验中,巧克力棒被作为奖励发给制作手镯的学生。年幼的孩子经常给同性别和同年龄的孩子更多的巧克力棒,但到了九岁或十岁,他们要么平等分配,要么给那些制作了更多手镯的孩子更多的巧克力棒。

在我在加州大学伯克利分校攻读研究生期间,我了解到成年人在群体习俗和文化仪式的背景下做出关于道德的决定。出于对儿童在规则和规范与道德发生冲突时会如何反应的好奇,我与我的论文导师,发展心理学家埃利奥特·图里尔合作,向孩子们提供假设的情景并提出问题。如果一个球队的队长必须去捡回一个失控的球才能让他们的球队留在比赛中,即使这意味着忽略了一个小孩在附近被欺负的事实,他们应该这样做吗?年幼的孩子专注于捡球,但九岁或十岁的孩子更愿意违反一项习俗——通过捡球来照顾球队的义务——去帮助被欺负的孩子。正如一位学生所说,“有人可能会受伤,即使你什么也赢不了,但看到人类不打架仍然很好。”

这些研究让我思考,当一个孩子的朋友正在做错事时会发生什么——例如,因为另一个孩子的种族而排斥或骚扰他。当时,很少有研究人员研究儿童时期的偏见。社会心理学家在1950年代开始研究偏见,因为当时迫切需要了解大屠杀是如何发生的。心理学家戈登·W·奥尔波特在他的著作《偏见的本质》(艾迪生-韦斯利出版社,1954年)中,反对将“邪恶”领袖视为对这场恐怖事件负有全部责任的想法,而是关注大多数德国人是如何围绕共同的民族认同聚集在一起,排斥犹太人、共产主义者和其他他们认为不同且具有威胁性的人。

奥尔波特推断,理解偏见的钥匙是群体动力学而不是个体心理学。他阐明了促进和维持群体忠诚的机制(例如宣传活动),并指出,基于共同目标、合作、平等地位和权威支持的群体间接触可以减少偏见。

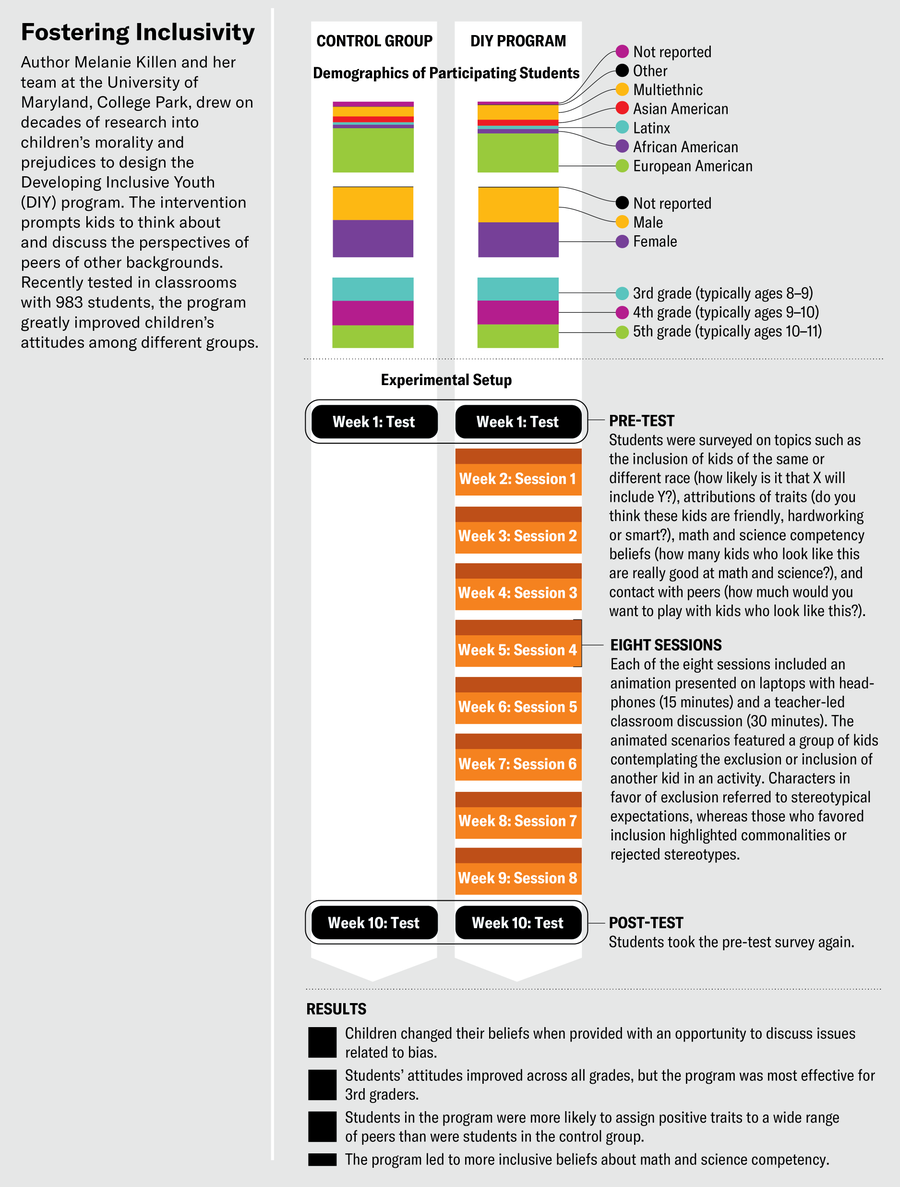

珍·克里斯蒂安森;资料来源:“发展包容性青年计划的有效性测试:一项多中心随机对照试验”,作者:梅兰妮·基伦等,刊登于《儿童发展》,第93卷,第3期;2022年5月/6月(参考文献)

但是,偏见最初是如何产生的呢?1994年,当我搬到马里兰大学担任人类发展学教授后,我与该校心理学系的查尔斯·斯坦戈合作,研究当种族和性别发挥作用时,儿童群体是如何行动的。我们发现,当孩子们的公平观念与他们的群体认同发生冲突时,他们并不总是运用这些观念。例如,他们认为排斥男孩加入芭蕾舞俱乐部是错误的,但也表示其他孩子“会认为约翰跳芭蕾舞很奇怪”。然而,孩子们在回应涉及种族排斥的情况时,很少提及刻板印象。显然,我们必须以不同的方式调查基于性别和种族的排斥。

在2000年代初期,纽约城市大学的马丁·D·拉克、乔治城大学的大卫·S·克里斯特尔和我了解到,与就读于同质化学校的青少年相比,那些就读于种族更加多元化学校并且有其他种族和民族朋友的青少年更可能认为基于种族的排斥是不公平的,例如只与同种族的朋友或对象约会。

这些调查表明,儿童早在学前班就认同群体。这些联盟提供社会支持、友谊和免受欺凌的保护。但是,当成为一个群体的成员意味着默认对外群体成员的不公平待遇时,会发生什么?我与英国埃克塞特大学的亚当·鲁特兰和肯特大学的多米尼克·艾布拉姆斯,以及我当时的研究生凯利·林恩·穆尔维(现就职于北卡罗来纳州立大学)和艾琳·希蒂(现就职于旧金山大学)一起,开始研究儿童如何应对他们的群体归属感和正义感之间的冲突。儿童和青少年在什么时候会意识到他们的群体可能正在做一些不公平的事情?他们会告诉他们的群体这是错误的吗?还是他们会仅仅随波逐流?

我们向就读于马里兰州公立学校的不同种族和民族背景的儿童展示图片卡片,并询问,例如,他们是否认为图片中的孩子(例如,名叫乔丹)如果他们的课后俱乐部在自己和学校的另一个俱乐部之间不公平地分配资金,可以大声说出来。8至10岁的儿童更可能认为乔丹会告诉他们的朋友他们正在做一些不公平的事情,而这些朋友随后会同意做正确的事情。更重要的是,12至14岁的年龄较大的儿童表示,乔丹可以告诉他们的朋友他们做错了,但该群体会不高兴,并且可能会排斥他们。换句话说,随着年龄的增长,孩子们开始认识到反对群体规范的代价——这是挑战不公正的重大障碍。

因此,例如,当一个孩子想要在他们的群体嘲笑另一个宗教或种族的朋友时进行干预时,他们可能会因为预计会被踢出群体而犹豫不决。此外,如果他们真的被拒绝了,他们可能会被其他人视为弃儿,从而增加了挑战规范的惩罚。然而,令人鼓舞的是,一些孩子擅长思考如何说服他们的群体变得更好。

这些研究让我们想知道,孩子们在分享资源时是否也会偏袒自己的群体。在一项由我当时的研究生劳拉·埃伦巴斯(现就职于普渡大学)领导的研究中,我们询问孩子们,黑人学生就读的学校获得的学校用品是否比白人学生就读的学校少(反之亦然)是可以接受的。我们还给了他们书籍和其他用品,并要求他们将这些物品分配给各个学校。

所有的孩子都认为一所学校获得的物品较少是不公平的。但是,当真正分配用品时,年幼的孩子有“内群体偏见”。5至6岁的孩子给最初物品较少的学校更多的物品,但当弱势学校是由他们自己种族的孩子就读时,他们更可能给予。相比之下,在给最初物品较少的学校物品时,10至11岁的孩子给黑人学生就读的学校的用品多于给白人学生就读的学校的用品,因为正如一个孩子所说,“我经常看到当别人拥有更多时,他们拥有的更少。”

令人惊讶的是,在更多地给予黑人学校时,孩子们的种族和民族之间没有差异。我以前的研究生迈克尔·里佐(目前在伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)进行的类似研究也表明,孩子的性别对他们如何分配贴纸没有影响:他们给制作“蓝色怪物卡车”的男孩(而不是女孩)和制作“粉色公主娃娃”的女孩(而不是男孩)更多的贴纸。但是,随着年龄的增长,他们分配得更加平等。

无论种族和性别如何,孩子们都难以将正确和公正的事情置于他们的偏见和内群体之上。好消息是,随着孩子们的成熟,他们会朝着公平的方向发展。

将数十年研究中获得的经验教训结合在一起,我们的团队开发了我们称之为社会推理发展模型的模型,该模型描述了儿童如何在群体动力学的背景下权衡公平性。我们假设,道德不仅仅是认识到因为肤色、性别或宗教而区别对待某人是不公平的。它需要理解系统性偏见会给某些群体带来劣势,并认识到何时有必要创造公平的竞争环境。

利用这个模型,我们提出了一系列进一步的问题,以了解如何帮助孩子们成为不公正的抵抗者,或“变革的推动者”。是什么因素使他们能够拒绝不公平对待他人?而且,由于每个孩子都属于多个群体,当这些身份发生冲突时会发生什么?例如,不仅种族和民族,财富也赋予地位。在排斥方面,哪个更重要?为了回答这个问题,现在在南卡罗来纳州弗曼大学的阿曼达·R·伯克霍尔德和我让8至14岁的孩子们挑选他们俱乐部的新成员。孩子们预测,他们的同龄人会选择财富相似的人,即使他们的种族不同,这表明经济阶层比种族更能预测共同兴趣。

到2015年,我们感到我们对儿童的道德发展有了足够的了解,可以设计一个项目来减少偏见和歧视,促进跨越社会界限的友谊,并帮助孩子们站起来反对对他人的不公平待遇。最重要的是,我们希望有一个项目来处理孩子们自己的经历,而不是我们在基础研究中使用的假设情景。

我们的干预项目名为“发展包容性青年”,提供涉及道德复杂情况的情景,并让孩子们有机会思考他们的反应,然后与他们的同学讨论。在初步测试之后,我们将这个项目与小学教师的培训结合起来,培训内容是关于创建安全的课堂讨论空间,以便孩子们可以自己思考和发言,而不会被推向任何特定的想法。

在项目期间,8至11岁的小学生每周在教室里聚集一次,持续八周。每周,他们都与一个动画在线工具互动,反思和讨论基于性别、种族(黑人或白人)、民族(亚洲人、阿拉伯人或拉丁裔)、移民身份或财富状况的不同类型的包容或排斥。

首先,他们拿到一台笔记本电脑,戴上耳机,然后观看15分钟的小品。例如,该项目可能会呈现一个情景,其中一个女孩想与一群男孩一起做一个科学项目。一个男孩说女孩不擅长科学。另一个男孩挑战了这个观点,说他的妹妹很擅长科学。他们应该怎么做?在观看该项目的学生私下输入他们的回答后,老师带领他们在教室里围成一圈进行30分钟的讨论。

在一次关于科学和性别的课程中,一位学生分享了这个故事:“我认为那是在马里兰大学的夏令营……我们都在餐厅里吃晚饭,我们看到一些年龄较大的孩子掰手腕。所以[一个女孩]走到他们面前,就像——她走到一个男孩面前,说,‘嘿,你想掰手腕吗?’然后他说,‘你是女孩;你打不过我的。’结果她把他打败了!”

全班同学欢呼雀跃,询问花了多少秒。然后另一位学生说:“是的,在我爸爸的公司,他们给男孩最好的工作,给女孩最差的工作”,而且钱也更少,之后第三位学生说:“这真是不公平!”

随机对照试验表明,参加过这个项目的孩子们更可能认为排斥是错误的;认为其他群体的孩子友善、勤奋和聪明;并且对他们种族、民族或性别以外的孩子的数学和科学能力有更高的期望。此外,他们更渴望与和他们不同的孩子一起玩,并且报告的社会排斥更少。许多老师告诉我们,他们了解了关于他们学生的新事物,并且与他们更加亲近;班级更加团结,最令人鼓舞的是,学生们将他们学到的东西应用到新的情境中,例如当班级阅读一篇新闻文章时。

如果广泛实施,这个项目有可能更好地装备未来的世代来反对不公正。正如一位学生所说,“无论你是谁,你都只是——你是文明的一部分。你是人类的一部分。你不是,比如,来自外星球的 alien。”