透过全知全能的时间旅行者的视角来看,我们的太阳系——如同任何行星系统——都是一个起伏不定、脉动的事物。在数百万和数十亿年的时间里,它的内容物潮起潮落。行星轨道在形状和方向上发生变化,数十亿年前的小行星碎片在构成所有围绕太阳的物质的主要结构的骨架盘中穿梭,太阳本身也是一颗恒星,它在逐渐攀登热核聚变不断增强的阶梯时,会不断释放质量和能量。

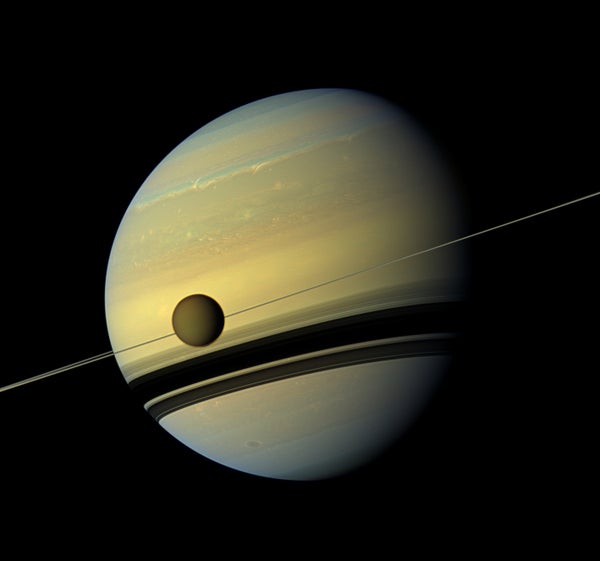

但有些事物被认为是相对沉闷且一成不变的。例如,土星最大的卫星泰坦卫星,原本预计在其轨道上静止不动,自形成以来的数十亿年里,其位置几乎没有变化。现在,莱尼等人发表在《自然·天文学》杂志上的一项研究,使用了来自卡西尼号宇宙飞船(2004年至2017年环绕土星运行)的测量数据,确定泰坦卫星的轨道每年扩张惊人的11厘米。

作者为这个新谜团提出的解决方案,在于一种复杂但强大的现象,如果他们是正确的,这种现象可能有助于我们理解所有巨型行星周围卫星的宏大历史。为了理解这一点,我们必须退后一步,看看太阳系中由于潮汐的复杂消散而发生的缓慢变化——运动能量几乎神奇地转化为原材料的拉伸和研磨,从岩石和铁,到水和气体。我们自己的地球和月球已经这样做了四十亿年。月球的引力将自转的地球拉成扭曲的形状,而这种质量的运动反过来又拉动月球,使其轨道不断升高,今天的增长速度接近每年四厘米的距离,地球的日长也相应地缩短了约每年23微秒。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

但这些变化率与地球的结构密切相关——大陆的位置、海洋的深度和流动,以及岩石层的物质成分。这是一件奇怪的事情,但如果您只知道地球和月球在漫长岁月中的轨道演化,您仍然可以了解地球的基本构造。

在外太阳系,天然卫星的环境变得更加复杂和有趣,木星和土星等行星周围的卫星群既感受到与宿主行星的潮汐相互作用,也感受到其姊妹卫星持续的引力拉力。但我们大多认为,卫星很难在巨型行星上引起明显的潮汐,尤其是像泰坦卫星这样,在相当远的距离上绕轨道运行的卫星。

泰坦卫星每年11厘米的轨道扩张表明,土星对泰坦卫星引力的“响应”必须远远超出我们的预期。更具体地说,泰坦-土星潮汐耗散多少能量的关键指标,比标准理论预测的要大100多倍(甚至可能大1000或10000倍)。

那么,发生了什么?答案可能是一种被广泛定义为共振锁定潮汐理论的现象。本质上,如果像土星这样的行星内部被卫星的引力以正确的频率“拨动”,就会放大潮汐变形——一种天然的鸣响,或行星厚厚的气态包层的共振,从而产生与拨动卫星更强大的引力相互作用。并且由于气态巨行星的内部结构在数十亿年间会不断演变(由于引力收缩和氦雨等原因),这些共振会随着时间推移而变化,有时会“锁定”到不同卫星的轨道周期,并驱动其轨道发生出乎意料的快速变化。

莱尼等人还跟进了早期对土星其他大型卫星(如土卫二和土卫三)的研究,发现对于这些卫星来说,轨道变化率也与共振锁定非常吻合。结果是,土星的所有大型卫星最初可能都处于更紧凑的配置中,并且在过去45亿年中,它们都被共振潮汐向外驱动。这包括泰坦卫星,按照经典的(所谓的)平衡潮汐理论,它基本上应该没有偏离其原始轨道。相反,这颗卫星可能已经从最初形成的小三到四倍的轨道向外漂移。

这是一个绝佳的提醒,即大自然通常比我们最初怀疑的要丰富得多。这一结果也暗示,类似的效应可能也在木星及其主要卫星中发挥作用——这既增加了对这些卫星如何形成的洞察力,也增加了我们可能了解到的关于气态巨行星内部运作的知识。更进一步,这一发现对外星卫星群、双星,甚至对近轨道行星在其母星中引起潮汐的情况都具有影响。