1949年11月,吴健雄和她的研究生欧文·沙克诺夫下到哥伦比亚大学普平楼的地下实验室。他们需要反物质来进行一项新实验,所以他们自己制造了反物质,使用一种叫做回旋加速器的机器。根据大学的传说,这台机器的多吨磁铁非常巨大,以至于十年前,管理人员不得不炸开外墙上的一个洞,并招募橄榄球队员来将这块铁块搬进大楼。

回旋加速器产生的磁场将粒子加速到令人眼花缭乱的速度。在实验室里,吴健雄和沙克诺夫用它轰击一片铜片和氘核,产生不稳定的同位素Cu 64,作为正电子的来源——反物质。当正电子和电子碰撞时,它们会互相湮灭,释放出两个向相反方向飞行的光子。几年前,物理学家约翰·惠勒曾预测,当物质和反物质相遇时,产生的光子将是正交偏振的。吴健雄和沙克诺夫正在寻找惠勒所谓的“对理论”的确凿证据。

他们不是第一个这样做的。早先一个实验团队的误差幅度很大,所以他们的结果不够可靠。第二个团队得出的结果太低,与惠勒的预测不符。但吴健雄以其极高的精确度和战略性的实验设计而闻名。前一年,她证明了恩里科·费米的β衰变理论,此前其他人尝试了十多年。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

吴健雄和沙克诺夫将铜同位素装入一个微小的胶囊中,长八毫米,然后等待电子和正电子在装置内部碰撞。然后,他们使用两个光电倍增管、蒽晶体和一个闪烁计数器作为伽马射线探测器,在实验的最远边缘跟踪由此产生的湮灭辐射。

最终,他们捕获的数据明显多于他们的前辈,他们所看到的情景令人震惊。他们的证据表明,来自粒子碰撞的光子对始终以彼此成直角的偏振状态存在——始终如此——仿佛以某种方式连接在一起,即使相隔很远。他们的实验证明了惠勒的对理论,吴健雄和沙克诺夫于1950年元旦在《物理评论》上发表了一页纸的信件,公布了他们的发现。但这也成为第一个记录了更奇怪现象证据的实验:纠缠粒子的性质总是完美相关的,无论它们漂移多远。量子纠缠是如此奇怪,以至于阿尔伯特·爱因斯坦认为它证明了量子物理学出了问题。

2022年,诺贝尔奖委员会表彰了三位物理学家在量子纠缠实验方面的工作。约翰·克劳泽、阿兰·阿斯佩和安东·塞林格各自通过改进前辈的实验设计,为这种现象提供了越来越令人信服的证据。他们排除了一个又一个替代解释,直到最后,量子纠缠成为唯一剩下的结论。尽管吴健雄1949年的实验并非旨在排除竞争性的解释,但历史学家们一致认为,这是第一个记录纠缠光子的实验。然而,1997年去世的吴健雄,在2022年颁奖典礼上没有被提及。这并非她第一次被忽视。

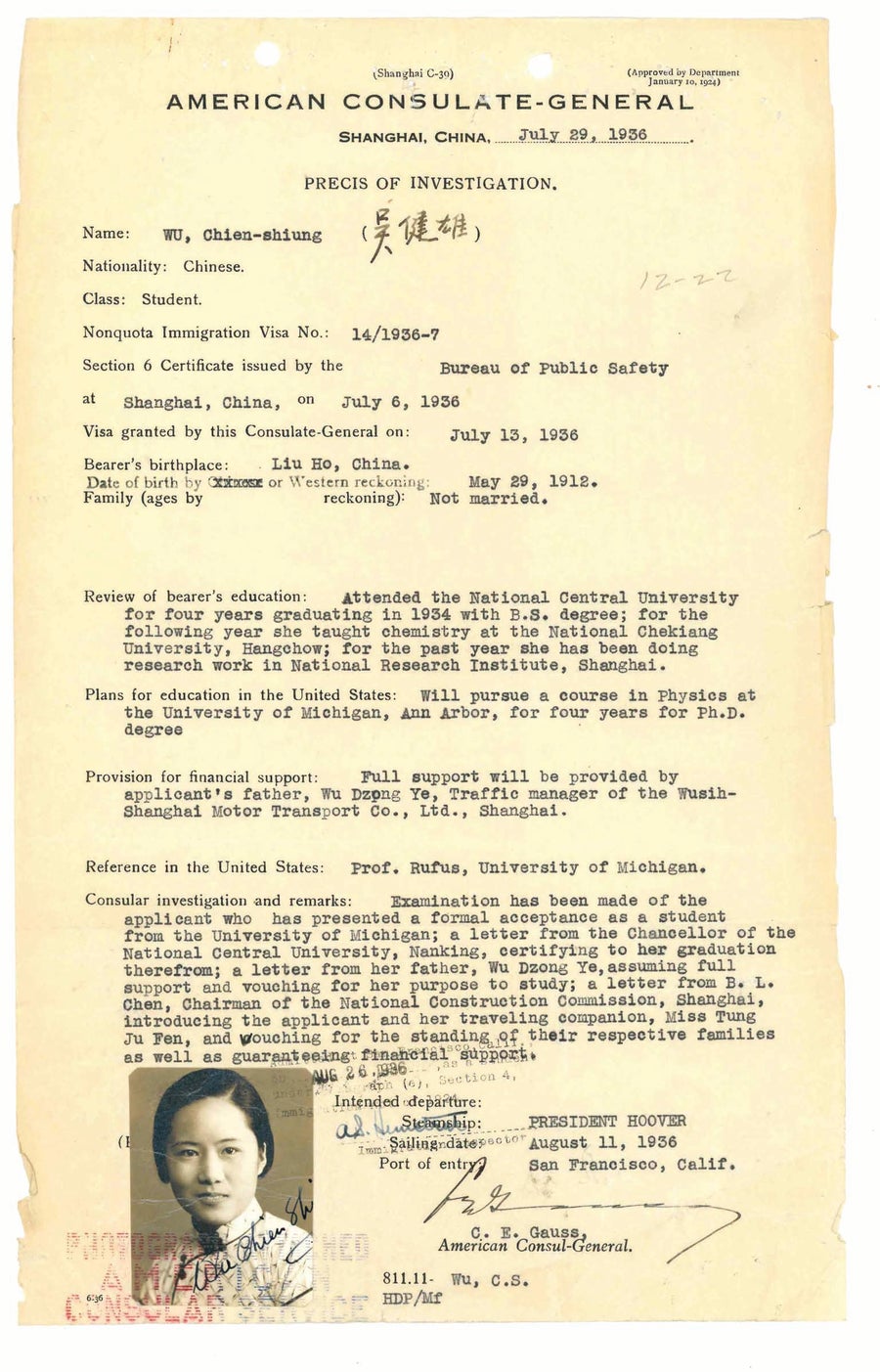

吴健雄1936年的移民档案。图片来源:国家档案馆

吴健雄出生于中华民国成立的同一年,在长江流域的一个小镇。她的父亲吴仲懿是一位知识分子、革命家和女权主义者。为了庆祝女儿的诞生和封建王朝统治的结束,吴仲懿在1912年春季举办了一场派对,他在派对上宣布了女儿的名字,以及他开设该地区第一所女子小学的的新计划。在大多数女孩的名字都暗示着淡淡的香气或美丽的花朵的时代,吴仲懿为女儿取的名字翻译过来是“坚强的英雄”。

吴健雄在中国民族主义和批判传统儒家价值观的新文化运动的潮流中长大。1936年,24岁的她,在中国所能提供的物理学培训方面达到了极限,她登上了开往加利福尼亚州的“胡佛总统号”轮船。政治运动呼吁“科学与民主”,以及能够提升中国地位的一代学者。吴健雄前往攻读物理学博士学位。她将在埃米利奥·塞格雷、欧内斯特·劳伦斯和J·罗伯特·奥本海默等先驱的指导下学习。*

在加州大学伯克利分校,吴健雄成为了一名明星学生。她关于铀裂变产物的论文研究非常精细和敏感,以至于它被移交给军方并被封锁,直到第二次世界大战结束。然而,吴健雄在毕业后很难找到工作。她依靠导师的研究任命维持了两年。当时,美国排名前20的研究型大学中,没有一所大学的物理系有女性教员。

性别偏见不是吴健雄唯一的障碍。在她抵达美国一年后,第二次世界大战的升级切断了与中国的联系,对亚洲移民的歧视也加剧,尤其是在西海岸。1940年,伯克利分校的代理财务主管致信吴健雄的导师,警告他,吴健雄的聘用只能以临时为基础获得批准;不到一年后,他又写信说:“董事会制定的规章”意味着“吴小姐不符合聘用资格”,并且“应立即采取措施解雇贵部门的这名员工”。当奥本海默在1942年离开伯克利领导曼哈顿计划时,他带走了他的许多学生;吴健雄尽管备受赞誉,但没有受到邀请。

最终,吴健雄搬到东部,在史密斯学院获得教职。次年,她成为普林斯顿大学物理系聘用的第一位女性。不久之后,曼哈顿计划终于招募了她,她在原子弹的研制中发挥了低调、矛盾但至关重要的作用。然而,吴健雄多年来一直受到移民当局的反复调查和驱逐出境的威胁。当她1936年离开中国时,吴健雄预计只会离开很短一段时间。1945年,当中美之间的沉默解除时,中国正深陷残酷的内战,亲戚们告诫不要过早返回。到1949年,吴健雄观察到量子纠缠标准的证据的那一年,毛泽东在中国人民共和国建立了共产主义,麦卡锡主义在美国甚嚣尘上,使得回国旅行几乎不可能。她再也没有见过她的家人。

量子纠缠产生于最严谨的数学和物理学分支,但却具有诗意的吸引力。哲学家和物理学家阿布纳·希莫尼称之为“远距离的激情”。量子纠缠提供了一个疯狂的观念,即一旦某些粒子或系统相互作用,它们就不能再被彼此独立地描述。发生在一个粒子身上的事情,无论它与其纠缠伙伴相隔多远,都会立即影响到另一个粒子,正如数十年的证据现在所表明的那样。纠缠粒子的特征是相关的,没有任何明显的通信,并且在任何距离上都是如此。更重要的是,纠缠对中的每个成员似乎都缺少一套完整的明确属性,直到测量其中一个伙伴的那一刻。然后,瞬间,纠缠对将同步——即使粒子已经漂移到星系之外。这是终极的命运多舛的爱情。

要理解量子纠缠的全部怪异之处,有必要了解,当量子物理学家最初着手量化亚原子粒子的位置和运动时,这些微小的物体无法被精确定位。有时粒子看起来是局域化的和截然不同的。在其他时候,粒子表现出广泛的波动行为,其影响相对于它们的自然大小在较大的物理空间区域扩散开来。有时,20世纪早期的实验学家甚至不能确定粒子是否是实实在在的物体。

1927年,物理学家维尔纳·海森堡将这个问题称为“不确定性原理”。他师从量子力学的创始人尼尔斯·玻尔,玻尔创造了“互补性”一词来描述量子物理学产生的不可思议的实验结果。对于玻尔来说,思考整个令人困惑的局面的一种方式是假设某些观测对,例如粒子的“位置”和“动量”,彼此是互补的;互补特性无法在亚原子世界中同时被精确地感知或测量。也许这些特性甚至在测量的那一刻才存在。然而,当量子力学的数学运算表明,测量一个粒子可能会瞬间影响到远处另一个粒子的状态时,事情变得更加怪异。如果粒子最初没有任何可测量的属性,直到两个粒子以某种方式心灵感应地连接起来,这似乎尤其奇怪。

1935年,阿尔伯特·爱因斯坦、鲍里斯·波多尔斯基和内森·罗森试图通过指出量子力学是多么违反直觉来揭露量子力学的漏洞。著名的爱因斯坦-波多尔斯基-罗森悖论(“EPR”)直接指向了量子纠缠。EPR 认为,一定有一个更好的解释来说明为什么以及一个粒子如何能以超过光速的速度影响其纠缠伙伴。爱因斯坦嘲笑地将这种现象称为“鬼魅般的超距作用”。对于爱因斯坦和他的合著者来说,鬼魅般的超距作用证明量子理论仍然不完整。

.jpg?w=900)

图片来源:Federica Fragapane

像爱因斯坦一样,物理学家大卫·玻姆确信量子纠缠有一个完全合理的解释。也许我们还不能完全看到它,但解释可能并没有那么可怕。这可以归因于隐变量。物理学还有更多的工作要做才能找到它们。1957年,玻姆和他的研究生雅基尔·阿哈罗诺夫写道,光子研究如何利用著名的EPR悖论来揭示这些隐变量。“正如我们将要看到的,已经完成了一项实验,它本质上测试了这一点,但方式更间接,”玻姆写道。

巴西费拉迪圣安娜州立大学物理科学与历史教授印地亚拉·席尔瓦说,这项实验就是1949年的吴-沙克诺夫实验。

席尔瓦是一位历史学家,她敏锐地关注着科学界女性的缺失故事。席尔瓦说,当吴健雄和沙克诺夫在1949年首次精确测量惠勒的对理论时,他们成为第一个记录光子之间量子纠缠的人,激发了后来几十年在量子基础领域的研究。席尔瓦已经确定了一系列其他物理学家和历史学家的出版物,他们承认吴健雄在1949年观察到的纠缠光子。她从玻姆1957年的文章开始,一直到2022年诺贝尔奖得主之一的塞林格,他在1999年写道:“吴和沙克诺夫(1950年)早期的实验已经证明了空间分离的纠缠态的存在。”

玻姆有充分的理由相信吴健雄的发现。当他们还是伯克利的研究生时,他比吴健雄小几岁。他们都曾在奥本海默手下学习过,并且都在E.O.劳伦斯著名的辐射实验室工作过。玻姆完全有理由了解吴健雄的卓越声誉。他在1957年的文章的脚注中承认了吴健雄。

席尔瓦追溯了吴健雄在1949年和1971年的实验工作如何促成了后来的量子纠缠实验。席尔瓦的发现发表在2022年的《牛津量子诠释史手册》中。她指出,玻姆关于隐变量的文章如何启发了约翰·贝尔,后者提出可以预测和计数粒子之间量子符合的数量。1964年,在一家名为《物理学、物理学、物理学》的默默无闻的期刊上,贝尔讨论了玻姆1957年的论文(其中提到了吴健雄的实验),并提出了他自己的新理论。几年后,在哥伦比亚大学,年轻的克劳泽在图书馆里找到了“贝尔定理”。该理论启发克劳泽设计了一个新的实验,他希望这个实验能够证明贝尔是对的,表明隐变量是真实存在的。

有趣的是,吴-沙克诺夫于1950年写给《物理评论》的信中谈到了惠勒的对理论,但对量子纠缠只字未提。2012年,物理学家F.J.杜阿尔特称惠勒的对理论为“量子纠缠的本质”。其他物理学家和像席尔瓦这样的历史学家也清楚地发现了这种联系。那么,为什么吴健雄在1950年的信中没有提及量子纠缠呢?

1963年,吴健雄在展示工业科学设备。图片来源:科学历史图像/Alamy 库存照片

吴健雄可能一直对讨论量子纠缠的证据犹豫不决,因为在整个20世纪50年代和60年代,这种量子基础研究被污名化为垃圾科学。麻省理工学院物理学和科学史教授大卫·凯泽解释说,在当时,对于大多数物理学家来说,使用实验来证明或反驳关于量子物理学的理论或测试局域隐变量的想法“甚至连一点苗头都没有”。探索量子纠缠问题的研究人员经常伪装他们的研究,因为反弹可能会阻碍有前途的职业生涯。我们不禁要问,吴健雄是否也可能这样做过。

席尔瓦指出,吴健雄在20多年后又回到她1949年的实验,对其进行了进一步的完善。到那时,吴健雄在职业上已经更加安全,她直接解决了有关量子力学的问题。她赞成传统的量子纠缠解释,而不是玻姆的理论。1971年,当她设计了1949年实验的新版本时,吴健雄写道,它“肯定会让那些隐变量的支持者安静下来”。

当克劳泽在1969年发表了他提出的贝尔定理检验时,他小心地将吴-沙克诺夫实验与他自己的实验区分开来。克劳泽曾想证明隐变量是真实存在的;相反,在1972年,他证伪了隐变量的存在,并以更大的确定性证明了量子纠缠的存在。他像贝尔建议的那样计算了符合,但符合的数量远远超过了隐变量所能解释的范围。克劳泽的工作促成了阿斯佩和塞林格后来的实验,这些实验弥补了挥之不去的漏洞,并进一步支持了量子纠缠。这些实验共同促成了他们2022年诺贝尔奖的获得。

当玻姆关于隐变量的论文问世时,吴健雄的生活已经发生了很大的变化。她结了婚,搬到了东海岸。她打破了普林斯顿大学的玻璃天花板,生了一个孩子,并成为了美国公民。她成为了哥伦比亚大学的教员,但仍然不是正教授。

1956年,吴健雄在哥伦比亚大学的同事李政道就一个奇怪的问题向她请教。他和他的研究伙伴杨振宁想知道,宇宙中一些最微小的粒子是否可能违反长期以来的预期。作为回应,吴健雄向李政道指出了一系列研究,并描述了一些可能的实验来解决他提出的问题。

杨振宁和李政道远不是最有可能按照吴健雄的建议行事的候选人。他们都是理论家,而不是像吴健雄这样的实验学家。在半个世纪后与西蒙斯基金会的口述历史中,杨振宁承认,他和李政道在1956年都不真诚地相信他们的假设会成立。事实上,物理学家们几十年来一直认为情况恰恰相反:对称性将是宇宙许多基本组成部分中不可变的、一致的模式之一。数学守恒定律表明,如果你在时间上向前和向后运行相同的事件序列,事件仍将保持对称。然而,杨振宁和李政道的假设表明,如果你在想象中的镜子中翻转事件,核粒子在β衰变中的行为可能看起来不一样。这个想法根本不符合传统的科学思想或常识。

像她的父亲一样,吴健雄愿意质疑主流思维。她怀疑这个问题很重要,并且她知道如何处理它。因此,她设计并领导了一项实验来解决她的同事们的想法。这意味着取消前往中国的旅行,这将是她自1936年以来首次回国。

为了进行她心目中的实验,吴健雄需要降低放射性钴60核的温度,直到粒子几乎停止运动。她想研究核衰变的子粒子是否以对称模式射出——正如所有主流物理学所相信的那样——或者放射性模式是否表现出对“右手”或“左手”行为的偏好。她争取了华盛顿特区国家标准局(NBS,现在的NIST)的合作,因为与许多其他实验室不同,他们拥有在接近绝对零度的温度下工作的技术和专业知识。几个月来,吴健雄在纽约市和华盛顿特区之间通勤,监督研究生支持实验的工作。

.jpg?w=900)

图片来源:Federica Fragapane

到1957年1月,在与杨振宁和李政道的密切协商下,吴健雄和她的NBS合作伙伴有了一个惊人的发现。β衰变粒子略微“左手性”,而不是像所有物理学所假设的那样对称。一旦消息公布,杨振宁、李政道和吴健雄,以及其他追随吴健雄工作的实验学家,发现自己出现在全国性的会议巡回演讲中,他们的名字和照片登上了大众媒体。《纽约客》杂志称,当年美国物理学会的纽约酒店会议“最大的大厅……被如此庞大的人群占据,以至于一些成员除了挂在枝形吊灯上之外什么都做了”。

当年10月,杨振宁和李政道成为历史上第一批获得诺贝尔奖的华裔美国人。尽管诺贝尔奖规则允许每年最多有三名获奖者,但吴健雄没有被包括在内。吴健雄推翻的物理定律被称为宇称原理,这再恰当不过了。就像棱镜一样,1957年诺贝尔奖像光带一样分离出身份要素,使性别的影响更加明显。次年,哥伦比亚大学终于将吴健雄晋升为正教授。

在当年12月的诺贝尔演讲中,杨振宁告诉委员会和来宾,吴健雄的实验有多么重要,并大胆声明,结果归功于吴健雄团队的勇气和技能。李政道后来恳求诺贝尔委员会承认吴健雄的工作。奥本海默公开表示,吴健雄应该分享1957年的奖项。塞格雷称宇称的推翻是“战后物理学可能最重要的发展”。

其他科学家也批评吴健雄被排除在科学成就的最高荣誉之外。1991年,《哥德尔、埃舍尔、巴赫》的作者道格拉斯·霍夫施塔特组织科学家给诺贝尔委员会写信,推荐吴健雄获得物理学奖。2018年,1600名研究人员在一封致欧洲核子研究中心的公开信中援引吴健雄的名字,挑战当今物理学中的性别歧视。“[至少有四位女性的工作与粒子物理学相关,她们被广泛认为应该获得诺贝尔奖,但没有获得,在某些情况下,即使她们的男性同事获得了,”信中说。吴健雄的名字出现在该名单的首位。

1967年吴健雄在以色列参加粒子物理学会议(前排就座)。图片来源:美国物理教师协会 (AAPT),由 AIP 埃米利奥·塞格雷视觉档案馆 提供。

推翻宇称后,吴健雄成为第一位获得国家科学院康斯托克奖的女性;美国物理学会第一位女主席;第一位获得沃尔夫物理学奖的物理学家;以及第一位活着就被小行星以她的名字命名的物理学家。她的工作为西方大学女性和有色人种科学家打开了教学之门。在中国,她备受尊敬。2021年,美国邮政服务发行了一枚印有吴健雄肖像的永久邮票。今天,吴健雄的宇称实验被理解为通往粒子物理学标准模型的早期步骤,并且它指向了关于物质为何在我们宇宙中存在的可能答案。

然而,吴健雄早期的量子纠缠研究仍然默默无闻。有时,通过检查系统的某一部分,我们开始感知到远距离的相关联系。2022年诺贝尔奖表彰了一系列在彼此遥远的地方进行的关联实验。尽管吴健雄不可能被追授该奖项,但她的早期研究最终开始浮出水面,成为那段量子纠缠历史的关键组成部分,这在很大程度上要归功于像席尔瓦这样的历史学家。社会可能更喜欢英雄叙事或孤胆天才的神话,但仔细观察就会发现,非凡的科学,就像量子纠缠本身一样,从根本上依赖于联系。

*编者注(2023年4月5日):本句在发布后进行了编辑,以更正埃米利奥·塞格雷的名字。