2017年,特蕾西·埃文斯-西蒙斯再也无法避免因肾功能衰竭而进行透析。自从16年前被诊断出患有肾小球肾炎以来,她一直与这种疾病作斗争,这种疾病正在破坏她的肾功能。在过去的三年里,几乎每天晚上,她都会把自己连接到替代她功能性肾脏的机器上。这始终是一个临时的解决方案。她的肾脏科医生曾警告说,最终,埃文斯-西蒙斯将需要移植才能获得最佳的生活质量。

“你不能无限期地进行透析,”她说。

因此,这位51岁的北卡罗来纳州夏洛特居民寻求进入移植等待名单——这是慢性肾病患者希望获得替代器官的第一步。2019年春天,她被添加到维克森林大学的移植等待名单中。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

今年年初,在维克森林大学进行例行检查以维持她的移植资格期间,她得知,虽然随着名单上在她前面的人得到移植——或在等待期间去世——她的排名稳步上升,但她仍然在名单上相当靠后。该团队还告诉埃文斯-西蒙斯,她的等待时间可能会更长,因为很难找到与她特定血型相匹配的供体。她的心沉了下去。

本系列是Undark和《大众科学》的合作作品,并得到了国家医疗保健管理基金会的报道资助。

然后她的团队问了埃文斯-西蒙斯一个她从未考虑过的问题:她是否愿意接受来自患有丙型肝炎(一种病毒性肝脏感染)的捐献者的肾脏?移植协调员说,来自丙型肝炎感染捐献者的器官的等待名单通常较短——对于刚刚得知自己可能需要长期等待的人来说,这是一个有吸引力的诱饵。埃文斯-西蒙斯从未听说过丙型肝炎阳性肾脏——或它们带来的风险。“我立刻就说,不,”她说。

在返回夏洛特的两个小时车程中,她给一位家人打了电话,这位家人立即上网搜索,并向埃文斯-西蒙斯描述了她找到的信息。她还与丈夫讨论了这个选择。埃文斯-西蒙斯说她想要移植。但她无法决定的是,感染丙型肝炎的肾脏是否代价太高。

特蕾西·埃文斯-西蒙斯,夏洛特Atrium Health的医疗保健工作者。“获得肾脏的前景既令人兴奋又令人恐惧,”埃文斯-西蒙斯说。“虽然我很高兴不必每晚都把自己连接起来,但我有点担心,如果我接受这个肾脏,我会不会感染肝炎?”

图片来源:拉里·C·普莱斯

自从约瑟夫·默里于1954年12月23日成功地将第一个肾脏从一对同卵双胞胎中的一个移植到另一个以来,对器官的需求总是超过供应。即使有了现代医学最新的器官保存技术,每天仍约有13名美国人在等待肾脏移植时死亡。

历史上,肾脏捐献系统的骨干力量是由年轻人组成的,他们突然死亡——例如,在交通事故中,或因枪伤而死。他们的器官经过仔细的疾病筛查,如果发现感染——甚至在更有可能发生感染的情况下,例如吸毒过量受害者的器官——这些器官通常会被排除在主要的移植管道之外。一些研究表明,美国丢弃的已故供体肾脏的百分比高于法国等可比发达国家。

伯明翰阿拉巴马大学的杰米·洛克等移植外科医生主要担心来自血源性病原体三巨头的病毒传播:HIV、乙型肝炎或丙型肝炎。后者造成了最大的担忧,因为它最常见。疾病控制和预防中心估计,2016年,约有240万美国人患有丙型肝炎。

然而,阿片类药物流行病的兴起迫使人们重新审视。随着过量用药死亡人数的悲剧性增加,可用的捐献器官供应也随之增加——尽管来自医生传统上避之不及的人群。但是,更好的HIV和丙型肝炎检测方法的出现,以及新一代丙型肝炎抗病毒药物的问世,这些药物可以治愈超过95%的感染者,现在让像洛克这样的医生——以及像埃文斯-西蒙斯这样的患者——开始考虑那些在短短几年前永远不会被考虑的肾脏。“每年,我们丢弃的丙型肝炎阳性器官远远多于我们使用的器官。因此,与其丢弃它们,我们是否可以真正将它们放入可以从中受益的人体内?”洛克说。

埃文斯-西蒙斯设置她的腹膜透析治疗,该治疗连接到她腹部的导管并在她睡觉时工作。由于她的血型,找到匹配的肾脏将比平时花费更多时间。她已经透析三年了。

图片来源:拉里·C·普莱斯

埃文斯-西蒙斯的女儿布里埃尔帮助她堆放透析用品箱。面对多年的透析等待,埃文斯-西蒙斯的医疗团队提出了接受来自丙型肝炎阳性捐献者的肾脏的想法。

图片来源:拉里·C·普莱斯

丙型肝炎在急性期通常没有症状。但是,当它在超过一半的感染者中变成慢性时,丙型肝炎会导致肝硬化——或肝脏疤痕——癌症,甚至死亡。具有讽刺意味的是,它也可能引起肾脏疾病。虽然大多数病例是可以治愈的——有些人无需治疗即可清除体内的病毒——但在2016年,CDC报告了至少15,700例与丙型肝炎相关的死亡。

即便如此,倡导者表示,来自丙型肝炎感染捐献者的肾脏的好处远远大于风险。鉴于治疗和控制病毒感染的强大新药的出现,即使是以前丙型肝炎阴性的丙型肝炎阳性肾脏接受者,也更有可能在透析等待中死亡,而不是死于感染的肾脏。而且,这种论点似乎正在获得认可:来自器官获取和移植网络(OPTN)的数据——这是一个由卫生与公众服务部监督的公私合作机构,连接参与美国移植计划的卫生专业人员——显示,从2011年至今,每年丙型肝炎阳性肾脏捐献者的数量都在增加。

但即使有这种增长,使用这些不太理想的肾脏仍然存在障碍——并非每位专家都接受使用它们。根据11月份在《Kidney360》杂志上发表的一项调查,只有58%的受访肾脏移植项目表示,他们向未感染的接受者提供丙型肝炎阳性器官。

迈阿密大学的肾脏科医生大卫·罗斯并不反对使用来自丙型肝炎阳性捐献者的肾脏,但他说,他也担心他的一些患者为了摆脱透析的绝望可能会导致他们接受不太好的肾脏。他说,他的许多患者没有复杂的医学背景,使他们熟悉科学,这意味着他有责任用他们可以理解的术语解释风险。

移植外科医生杰米·洛克,最近在伯明翰阿拉巴马大学的一次视频通话中展示。“每年,我们丢弃的丙型肝炎阳性器官远远多于我们使用的器官。”洛克说。

图片来源:拉里·C·普莱斯

“决策过程可能会受到损害,”罗斯说。“在医学上,这非常危险,因为患者可能会走上一条他们可能无法摆脱的道路。这是一个真正的问题。”几乎每个与埃文斯-西蒙斯交谈过的人对这个问题都有不同的看法。一位亲戚告诉她,“我认为你不应该这样做。”她在工作的医疗办公室的一位医生告诉埃文斯-西蒙斯去做吧。她知道,意见很容易给出,但她才是必须承受结果的人。每个选择都有重大的好处——和严重的缺点。

“获得肾脏的前景既令人兴奋又令人恐惧,”她说。“虽然我很高兴不必每晚都把自己连接起来,但我有点担心,如果我接受这个肾脏,我会不会感染肝炎?”

在明尼苏达大学蒂莫西·普鲁特的办公室里,除了专业的医疗证书和他家人的照片外,美国移植外科先驱托马斯·斯塔尔兹和约翰·纳贾里安的肖像也从墙上俯视着。他说,它们提醒他,这个领域是如何在20世纪50年代和60年代开始的——那时,像斯塔尔兹和纳贾里安这样的外科医生冒着难以置信的风险,为他们的患者寻找可能挽救他们生命的肝脏或肾脏。寻找可移植器官的外科医生对理想捐献者应该是什么样的人有标准但严格的标准,经典的例子是35岁以下、没有慢性病、死于车祸的人。当时的考虑是,这些人具有最健康的器官,也是最有可能在移植压力后良好工作的器官。

普鲁特说,问题在于“在这个国家,很少有人那样死去”。(OPTN估计,每1000例死亡中只有3例允许器官捐献。)“我们的标准标准捐献者,”普鲁特说,“不是标准死亡。”

据非营利性器官捐献倡导组织Donate Life America称,目前约有一半的美国人登记为器官捐献者——其中许多人是通过熟悉的在驾驶执照续期期间勾选复选框来登记的。但即使这个比例也因自然障碍而降低——其中最主要的是死亡地点。因为潜在捐献者的器官需要富含氧气的血液滋养才能保持活力,所以通常只有那些在医院死亡、在所有潜在的救生干预措施都已尝试且失败后死亡的潜在捐献者,他们的器官才会被考虑——而且门槛必然很高。移植团队将评估这类患者的医疗状况,以确保他们是器官捐献的候选人,并且他们的死因没有损害他们的器官。评估过程还测试血源性疾病,如乙型肝炎、丙型肝炎和HIV,以及最近的危险行为,如注射吸毒。

移植专家托马斯·E·斯塔尔兹博士。在肾脏移植的早期,寻找可移植器官的外科医生对理想捐献者应该是什么样的人有标准但严格的标准——35岁以下,并且是其他方面健康的交通事故受害者。OPTN估计,每1000例死亡中只有3例允许器官捐献。

图片来源:Lyn Alweis / The Denver Post via Getty Images

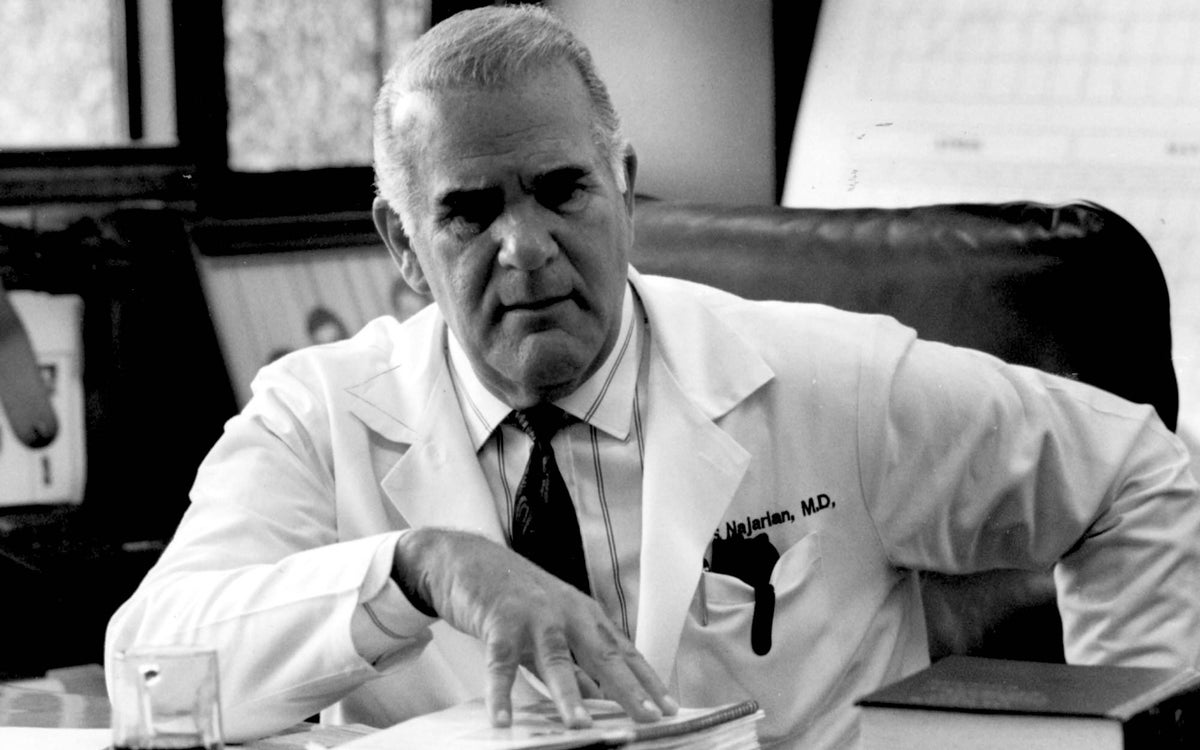

移植外科医生约翰·纳贾里安博士。虽然纳贾里安等人开发的理想捐献者人群可能拥有更健康的肾脏,但数量却不足。截至2020年12月,美国有92,000名患者在肾脏移植名单上,每天有13人在等待中死亡。

图片来源:Judy Griesedieck / Star Tribune via Getty Images

如果他们是罕见的候选人之一,移植团队将与他们的家人讨论捐献选择。如果已故患者授权捐献,或者如果患者的近亲同意捐献,器官获取组织可以向器官共享联合网络(UNOS)提供有关捐献者的血型和体型的信息——UNOS是一个为联邦政府运营OPTN的私人非营利组织。然后,UNOS的计算机算法根据血液和组织类型、体型、某人对器官的需求程度以及他们的等待时间,将器官与接受者进行匹配。

如果UNOS找到潜在的匹配,他们会向接受者的移植外科医生发送一条电子消息,外科医生可以接受或拒绝该器官。如果外科医生决定不使用肾脏(例如,因为外科医生不相信它对患者的功能足够好),UNOS会转到名单上的下一个匹配,并重复该过程,直到外科医生接受为止。如果一个器官被完全拒绝,患者可能永远不会知道曾经有一个器官可用。在捐献者的医院,外科医生取出器官,然后用特殊的溶液注入器官以去除血液,用冰块包装,并运送到接受者的医院。一旦肾脏更接近移植,医生可以进行更多检查以评估其功能,并且可能会在最后一刻致电,即使在潜在的接受者已经入住医院后,该器官也不合适。

即使自斯塔尔兹和纳贾里安50年前开始进行移植手术以来,医生和倡导者一直在努力扩大捐献者群体,但对器官的需求远远超过供应,肾脏移植领域的需求缺口最为明显。近75万美国人患有终末期肾病(ESRD),这意味着他们的肾脏无法再让他们自己活下去。其中一些人不适合移植或不感兴趣。但截至2020年12月,近92,000名美国人在等待肾脏移植的名单上。虽然活体捐献——即家人或其他活体捐献者向患病接受者提供肾脏——已经帮助成千上万的人摆脱了透析,但在美国,仍然有人每110分钟在等待永远不会到来的肾脏时死亡。

由于有如此多的患者濒临死亡,外科医生多年来一直在突破界限。虽然肾脏科医生和移植外科医生在为儿童和年轻人选择捐献肾脏时过去——并且现在仍然——更加挑剔,因为这些器官需要工作更长时间,但他们已经意识到,达不到斯塔尔兹和纳贾里安时代理想的器官仍然可以为老年接受者提供十年高质量的生活。为了向移植外科医生提供肾脏质量的定量指标,肾脏捐献者概况指数(KDPI)于2014年引入。该指数基于UNOS跟踪系统的移植结果数据,整合了有关捐献者的信息(他们的年龄、体重指数、种族、肾功能、死因和其他健康变量)。KDPI的范围从0%到100%,0%是最佳质量的器官。另一方面,KDPI评分达到85%意味着该器官的移植失败风险高于85%的回收肾脏。

蒂莫西·普鲁特博士最近在他的明尼苏达大学办公室的视频通话中。“我们的标准标准捐献者,”普鲁特说,“不是标准死亡。”

图片来源:拉里·C·普莱斯

随着时间的推移,更好的免疫抑制药物使扩大潜在匹配范围成为可能,而不会冒排斥的风险。但是,美国阿片类药物过量死亡人数的激增(始于20世纪90年代末)创造了前所未有的潜在捐献器官供应——并为移植医生和潜在接受者提出了棘手的新问题。由于大多数过量用药死亡发生在25至34岁的人群中,并且器官通常状况良好,因此大多数过量用药受害者似乎都是理想的器官捐献者——但有一个小问题。有长期注射吸毒史的人通常也有与他人共用的长期历史,使他们暴露于各种血源性感染。2019年的一项全球研究表明,大约40%的注射吸毒者目前感染了丙型肝炎病毒。

长期以来,这些指标使移植界感到担忧。毕竟,用于检测丙型肝炎感染的第一代诊断测试依赖于识别身体为应对感染而产生的抗体。但是,CDC估计,可能需要8到11周才能产生足够的抗体以产生阳性检测结果,这意味着某人可能感染了丙型肝炎,但由于他们尚未产生足够的抗体来对抗病毒,因此仍然会出现假阴性检测结果。约翰·霍普金斯大学的传染病医生克里斯汀·杜兰德解释说,暴露和阳性检测结果之间的长期滞后意味着,每天多次注射毒品的人可能会多次接触病毒,但仍然检测为阴性。因此,CDC将来自任何已知因非医疗原因注射毒品的人的器官归类为“高风险”。

法国科学家小组于1998年进行的一项研究表明,意外感染丙型肝炎对肾脏移植接受者有多么危险。来自巴黎内克尔医院的研究人员追踪了1979年至1994年间接受肾脏移植的499名患者。对患者移植时的血液进行丙型肝炎抗体检测显示,22%的人已经感染。他们的分析显示,这些患者在研究随访期间死亡的几率是其他患者的2.8倍,这主要是由于肝功能衰竭和败血症。来自美国的早期研究表明,当他们评估将丙型肝炎阳性个体的肾脏移植到检测为阴性的老年人身上时,结果并没有更好。根据2011年的研究,在2003年至2009年间接受丙型肝炎阳性捐献者肾脏的13名老年人中,有7人出现了丙型肝炎病毒载量阳性,移植后一年半后只有6人存活,而接受未感染捐献者肾脏的同龄成年人中,这一比例为85%。

但是,更新的丙型肝炎诊断测试可以检测到极低水平的病毒,已将潜伏期从大约六个月缩短到一到两周,并且通过被认为名义上无疾病的移植意外感染丙型肝炎的可能性也降低了。根据OPTN的数据,在假阴性检测后感染丙型肝炎病毒的可能性现在约为千分之一。与HIV大致相同。

“你被闪电击中的可能性比从高风险捐献者那里感染的可能性更大,”杜兰德说。尽管如此,OPTN指出,近年来来自捐献器官的意外传播有所增加,并建议医疗保健提供者谨慎看待阴性检测结果。

认识到丙型肝炎治疗在移植方面的改进,美国公共卫生服务部在OPTN开始使用术语“增加风险”捐献器官代替“高风险”是在2013年。美国卫生与公众服务部下属的机构发布了指南,用于评估器官并减轻OPTN中的疾病传播。该术语用于来自检测丙型肝炎和其他疾病呈阴性但符合一项或多项风险因素标准(包括在过去12个月内因非医疗原因注射毒品)的人的任何器官。目的是使标签更准确,减少污名化,但这种改变并没有在激发信心方面起到太大作用——也没有改变。“仅仅贴上那个标签就会降低——会降低人们接受该器官的可能性,”杜兰德说。

这种不情愿不仅来自患者。事实上,医生本身有时也对使用增加风险的捐献器官犹豫不决,因为他们也可能高估了感染的风险。然而,放弃潜在的风险器官可以降低这种风险。

然而,在海洋彼岸,HIV迫使人们重新调整了看法。

作为南非的一名执业医生,埃尔米·穆勒了解病毒如何摧残身体。虽然感染率正在下降,但该国约有13%的人口感染了HIV,作为一名肾脏疾病专家,穆勒的许多患者患有HIV相关肾病。他们体内的HIV直接攻击肾脏,导致突发性、不可逆转的肾功能衰竭。他们唯一的生存希望是透析和移植。2001年,当穆勒开始在南非开普敦执业时,南非只有少数几个透析中心来治疗大约5000万人口。她说,透析仅保留给可能接受移植的患者。虽然较新的抗逆转录病毒药物已将艾滋病(HIV的最晚期阶段)从美国和欧洲的死刑变成慢性病,但这些药物在南非仍然无法企及更长时间。因此,即使在2004年抗逆转录病毒药物在该国上市后,任何感染HIV的人实际上都没有资格进行透析。

在穆勒看来,这简直是暴行。“我觉得HIV患者通常都很年轻,他们是经济活跃的人,而且他们通常有一些年轻的家庭。我觉得我们排除他们的透析标准是一个问题,”她说。

穆勒不仅不得不眼睁睁地看着她自己的HIV阳性肾功能衰竭患者屈服于一种可能治愈的疾病,她还看到来自HIV阳性捐献者的其他健康肾脏被丢弃。在穆勒看来,解决方案显而易见:将HIV阳性肾脏移植到需要它们的HIV阳性患者身上。

2008年,穆勒进行了这样一次移植手术。然后,大约一个月后,她又进行了一次。这些手术取得了巨大的成功,但在穆勒可以享受她的胜利之前,她不得不面对来自她上级的非常真实的打击,他们认为她的工作是对有限的医疗资源的浪费。“当地的反应非常消极,”穆勒说。她的老板德尔·卡恩以及一些当地人和许多国际医生的支持挽救了她的工作和事业。

但穆勒在移植中使用“有缺陷”的器官仍在全球范围内引起反响。后续研究发表在《新英格兰医学杂志》上的研究表明,穆勒的HIV阳性移植接受者的表现与未感染的同龄人一样好,这引发了一个问题,即涉及丙型肝炎感染的移植是否也可能如此。

就在穆勒的HIV工作发表时,一种名为直接抗病毒药物的新型丙型肝炎疗法上市了。与使用称为干扰素的免疫刺激剂的现有疗法相比,新药在抑制病毒复制方面更有效,副作用更少。约翰·霍普金斯医学外科主任、肾脏和胰腺移植手术主任、外科助理教授尼拉吉·德赛说,对于治疗丙型肝炎患者的医生来说,首次可以谈论治愈。然而,关键问题是,这些药物是否对肾脏移植接受者有效。

如果不清楚这些药物是否有效,就将丙型肝炎阳性捐献者的肾脏移植到丙型肝炎阴性患者身上是不道德的,因此研究人员首先招募了一小群在移植前丙型肝炎阳性的肾脏移植接受者进行对照研究。他们发现,这些药物在抑制移植患者的疾病方面与在健康成人中一样有效。“下一步,”杜兰德说,“是说‘那么,实际上故意进行已知会发生预期传播的移植怎么样?’”

当埃尔米·穆勒博士开始在南非开普敦执业时,她注意到透析仅保留给可能接受移植的患者,而她的HIV阳性患者自动没有资格。她看到的来自HIV阳性捐献者的其他健康肾脏被丢弃,这提供了一个显而易见的解决方案:将HIV阳性肾脏移植到需要它们的HIV阳性患者身上。

图片来源:Lerato Maduna for Undark

从2008年开始,穆勒开始将HIV阳性捐献者的肾脏移植到HIV阳性患者身上。在这里,穆勒(左中)和她的团队在开普敦大学的一家私人诊所进行了这样一次移植手术。这些手术取得了巨大的成功。

图片来源:Lerato Maduna for Undark

“当地的反应非常消极,”穆勒谈到她最初的HIV阳性移植手术时说。但在发表了几项后续研究后,穆勒的工作以及丙型肝炎治疗的成功,促使其他医生考虑丙型肝炎阳性捐献者的肾脏。

图片来源:Lerato Maduna for Undark

几项试验,包括宾夕法尼亚大学的一项试验和约翰·霍普金斯大学的另一项试验,要求少数患者这样做。这两项试验都免费为患者提供了12周的直接抗病毒药物。宾夕法尼亚大学的试验在确认术后丙型肝炎传播后开始使用药物治疗,而约翰·霍普金斯大学的参与者在术前立即服用了第一剂药物。即使所有潜在的风险都已阐明,这两项试验在寻找参与者方面都没有问题。移植后一年,宾夕法尼亚大学和约翰·霍普金斯大学研究中的患者均未出现任何丙型肝炎的体征和症状。德赛说,有些人甚至从未在血液中显示出任何丙型肝炎病毒RNA的迹象——这表明这些药物在抑制病毒复制方面非常有效,德赛与杜兰德共同领导了霍普金斯大学的试验。

“我们取得了非常好的成功——100%的成功率,”德赛说。他有充分的理由相信这些药物会像他希望的那样发挥作用,但“证据是当你拥有数据时,”他说。

对接受丙型肝炎阳性肾脏但未参与临床试验的患者进行的随访研究几乎同样出色。马萨诸塞州总医院的梅根·西斯说,主要区别在于,对于某些患者,他们的保险公司只会在该个体正式检测出丙型肝炎阳性后才批准昂贵的药物,尽管移植实际上保证会传播病毒。尽管患者有短暂的肝功能障碍迹象,但最终都清除了感染。在8月份首次在线发表的一项研究中,患者的新肾脏在六个月后也保持健康。

西北大学的移植传染病医生迈克尔·伊森说:“在等待名单上死亡的风险实际上高于死于这些传播感染之一的风险。“通过限制这些器官的使用,我们实际上可能会伤害患者。”

密歇根大学的传染病移植医生丹尼尔·考尔说,他饶有兴趣地关注了这些试验。结果清楚地表明,更新的抗病毒药物使移植不太完美的器官成为可行的选择——远比继续透析安全。然而,说服患者是另一回事。

诚然,考尔看到了益处,但一些患者看到了风险。透析的威胁是熟悉的——移植名单上的许多人多年来一直在应对这些威胁。然而,潜在的致命感染,尤其是那些带有几十年污名的感染,完全是未知的。因此,根据考尔及其同事2017年在《移植》杂志上发表的一项研究,每年有数百个被标记为“高风险”的完全合格的器官被丢弃。考尔说,从患者的角度来看,不难理解为什么“高风险”可能存在问题。这个术语可能会让人觉得,某人有10%或20%的几率从移植中感染丙型肝炎,但实际上,这个几率更像是千分之一,也就是0.1%。

考尔说:“实际上,它远低于器官衰竭的风险,而且事实上,它可能与你在透析中多待一两年感染丙型肝炎的风险大致相同。” “因此,拒绝高风险器官并不会真正降低你感染丙型肝炎的风险,但你会增加死亡和永远无法获得移植的风险。”

联合国器官共享网络(UNOS)首席医疗官大卫·克拉森说,这就是美国公共卫生服务部和OPTN正在摒弃将这些器官称为“高风险”器官的原因之一。今年,公共卫生服务部发布了新的指南,其中包括一个咨询委员会的建议,即取消“高风险供体”的术语,OPTN计划在3月份实施。疾病预防控制中心(CDC)血液、器官和其他组织安全办公室主任斯里达尔·V·巴萨瓦拉朱在提供给Undark的一份声明中表示,该指南建议不使用任何特定术语来描述具有风险因素的供体。声明指出,“器官获取组织应确定供体在器官捐赠前30天内是否发生风险因素(例如,某人在器官捐赠前30天内是否为静脉注射吸毒者),并将此信息传达给移植中心。移植中心应将此信息作为标准知情同意的一部分,向移植受者解释。”

克拉森说,旧术语是KDPI出现之前的遗留产物,当时器官被认为是“高风险”或非高风险的二元范式,而不是潜在风险的谱系。克拉森指出,几乎任何供体的器官都有可能传播丙型肝炎,如果有人在死亡前几天被感染。而且,无论供体肾脏是否已知为丙型肝炎阳性,直接抗病毒药物的出现已大大降低了丙型肝炎病毒的风险,进一步使该术语过时。

但对于像埃文斯-西蒙斯这样的人来说,问题不在于术语;她被提供了一个来自已知感染丙型肝炎的供体的肾脏。在一个Facebook移植支持小组中,埃文斯-西蒙斯读到了一位发帖者的故事,他说他接受了一个来自丙型肝炎阳性供体的器官,随后自己也检测出阳性,但在接受一个疗程的直接抗病毒药物治疗后痊愈了。

她说:“虽然我觉得,好吧,相信有治愈方法,但同时,我不想在从大手术中恢复过来以及所有随之而来的药物治疗之外,还要应对肝炎。”

在左右为难之际,埃文斯-西蒙斯偶然看到一篇报纸文章,介绍了莎伦·普莱斯,一位74岁的退休人员,她在夏洛特最大的医疗系统Atrium Health接受了第一个丙型肝炎阳性供体肾脏,在2019年。埃文斯-西蒙斯回忆说,普莱斯有孙子孙女,而且状况良好。接受那个肾脏意味着普莱斯能够在开始透析之前就接受移植。他在移植后立即开始服用丙型肝炎抗病毒药物,到目前为止,治疗或病毒本身都没有产生副作用。

普莱斯在随后与Undark的电话采访中说:“我对接受丙型肝炎肾脏没有任何保留——绝对没有。”

尽管如此,仍然存在挥之不去的担忧。另一方面,迈阿密大学肾脏病学家罗斯说,他赞成使用丙型肝炎阳性和其他功能良好但并非处于最佳状态的供体器官。他说,这是部分缓解该国持续存在的器官短缺的一种方法。但罗斯担心,一些患者可能太渴望摆脱透析的苦差事,以至于他们愿意接受次等肾脏。

罗斯说:“当你有一群在这方面很脆弱的患者时,我们真的有责任描绘一幅非常清晰的画面。” “他们中的许多人非常渴望摆脱透析,以至于他们会接受很多东西,也许他们并不百分之百确定自己接受的是什么,我认为你必须对此非常谨慎。”

虽然对普通人群的研究表明,直接抗病毒药物的治愈率徘徊在95%以上——这是一个很高的数字,特别是与以前的丙型肝炎治愈率相比——但它仍然不是100%。西塞承认,在他的一项试验中,有两名参与者在一个疗程的直接抗病毒药物治疗后没有治愈,但两人在随后的疗程后都治愈了。另一个担忧可能是抗病毒药物耐药性的发展,尤其是在科学家尝试更短的疗程时。西塞说:“病毒在某人体内存在的时间越长,或者仅让患者接受极短的疗程治疗,就可能产生耐药性。”

在2018年《临床肝病杂志》上发表的一篇综述中,宾夕法尼亚大学的一个移植外科医生和医生团队认为,来自丙型肝炎阳性供体的器官目前应仅作为正式临床研究的一部分使用。作者写道,这些程序有太多的未知数,包括最佳的抗病毒药物服用方案和服用时间,以及接受这些肾脏的人的长期结果。作者写道,鉴于研究人员对使用来自丙型肝炎阳性供体的肾脏知之甚少,“在没有足够的知识来制定全面的移植后护理计划的情况下,进一步使用HCV感染的供体,无论是通过研究方案还是所谓的标准护理,都可谓是实验。” 第二年,该综述的共同作者之一肝病学家大卫·戈德堡参加了一次会议,该会议制定了关于使用此类器官的共识意见,其中一项建议是,只要有“严格的知情同意”,将丙型肝炎阳性器官移植到丙型肝炎阴性患者身上是允许的。

埃文斯-西蒙斯在北卡罗来纳州薄荷山家的屋外向一位邻居挥手致意。在读到一篇介绍莎伦·普莱斯(第一位在Atrium Health接受丙型肝炎阳性供体肾脏的患者)的文章后,她决定将自己的名字添加到愿意考虑这种肾脏的人的名单中。

图片来源:拉里·C·普莱斯

但是,所有挥之不去的限定条件仍然使接受不完美器官的决定对于患有肾脏疾病和经历透析折磨的患者来说是一个重大的决定。埃文斯-西蒙斯说,她考虑过后悔的可能性——如果她接受丙型肝炎阳性肾脏,以及如果她不接受。但在与她的肾脏病专家和家人进行了额外的对话后,她决定将自己的名字添加到愿意考虑来自丙型肝炎阳性供体的肾脏的人的名单中。

这并没有将她从另一个“常规”名单中移除,也没有迫使她接受肾脏。她的健康保险提供商仍然需要同意支付直接抗病毒药物的高昂费用,然后埃文斯-西蒙斯才能接受来自丙型肝炎阳性供体的肾脏。

她仍然没有百分之百地接受这个想法,但当她等待电话铃响,传来有可用肾脏——任何肾脏——的消息时,埃文斯-西蒙斯说她正在保持开放的心态。“这对我来说仍然非常令人担忧,”她在谈到接受来自丙型肝炎阳性供体的肾脏的前景时说。“但同时,我宁愿尝试那样做,也不愿继续透析。”