当科学发现威胁到人们对其生活的掌控感时,阴谋论总是如影随形。新型病毒的出现也不例外。新病原体总是伴随着关于其起源的阴谋论。这些说法常常被政治人物利用和放大——有时甚至是由他们制造的。在 20 世纪 80 年代,苏联克格勃发起了一场关于艾滋病的大规模虚假信息宣传,声称美国中央情报局制造了 HIV,作为生物武器研究计划的一部分。这场宣传活动得益于两位东德科学家撰写的一篇“科学”文章,该文章表面上排除了病毒的自然非洲起源,而西方科学家赞成这种解释,但此后已被明确证实。在非洲国家,许多科学家和政治家认为艾滋病的非洲起源假说是种族主义的,虚假信息宣传找到了肥沃的土壤。最终,阴谋论被西方媒体采纳,并在美国根深蒂固。同样,当寨卡病毒在 2016 年和 2017 年传播时,社交媒体上充斥着关于寨卡病毒被设计成生物武器的说法。

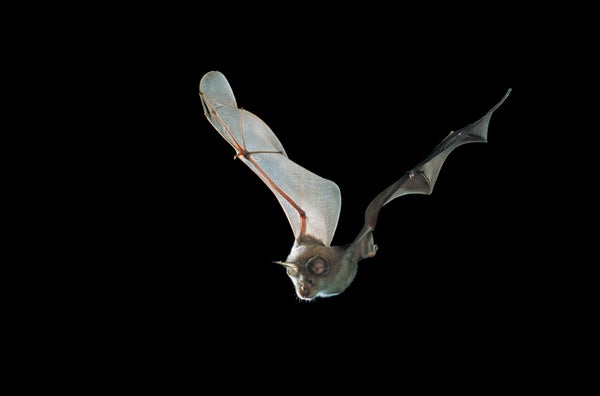

从一开始,基因组证据就引导大多数研究 SARS-CoV-2 的病毒学家倾向于人畜共患起源,即病毒从蝙蝠跳跃到人类,可能借助中间宿主动物。但考虑到大流行病带来的令人焦虑的剧变,病毒引发阴谋论思维也就不足为奇了。其中一些理论——例如 5G 宽带而非病毒导致 COVID,或者大流行病是一场骗局——非常荒谬,很容易被驳斥。但有些理论带有一层貌似合理的色彩。关于 SARS-CoV-2 病毒是在中国武汉病毒研究所 (WIV) 制造的猜测,因该研究所的地理位置而变得更容易传播:它就在长江对岸,与许多最早的 COVID 病例被发现的华南海鲜市场隔江相望。中国政府否认市场出售活体野生动物也引起了怀疑,尽管人们一直怀疑存在这种商品,并且后来已被证实。

所谓的实验室泄漏假说获得了足够的修辞和政治力量,以至于总统乔·拜登指示美国情报部门对其进行调查。尽管机构间情报报告更新(于 2021 年 10 月解密)驳斥了几种流行的实验室起源说法——包括病毒是生物武器,以及中国政府在大流行病之前就已了解该病毒——但它未能明确解决起源问题。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

这是否意味着实验室泄漏假说的支持者发现了一个真正的阴谋,将通过持续的审查来揭示?或者,实验室泄漏的言论是否根植于阴谋论,这些阴谋论源于对中国在世界舞台上日益突出的地位的焦虑,或者源于先前存在的对生物技术的敌意和对生物安全的恐惧?过去两年的情况又是什么使得了解真相如此困难?

人畜共患起源

表面上的实验室泄漏假说不是单一的可识别理论,而是一系列不同的可能性,其共同主题是中国科学机构——无论是武汉病毒所还是中国政府的某个其他部门——应对大流行病负责。其中一种可能性是武汉病毒所实验室人员在野外工作或在实验室培养病毒时被感染。从科学上讲,这种可能性很难与遵循其他途径的人畜共患起源区分开来,因此很难排除或证实。另一种极端是断言 SARS-CoV-2 是由武汉病毒所设计和制造的,可能是作为生物武器,并且是意外释放或作为生物攻击释放的。这种可能性必然需要武汉病毒所科学家之间——以及可能还有许多其他人之间——的阴谋,首先是制造病毒,然后掩盖其释放。对基因组和系统发育证据的科学调查可以帮助我们确定 SARS-CoV-2 是否是基因工程产物。

恐惧和指责:纽约皇后区 Jet Blue 总部外的一次抗议活动中,一张摆满反口罩口号 T 恤的桌子,摄于 2021 年 10 月 27 日。抗议者正在反对该航空公司的 COVID 疫苗强制令和口罩政策。大流行病造成的不稳定是阴谋论滋生的沃土。图片来源:Mark Peterson/Redux Pictures

SARS-CoV-2 是冠状病毒亚属沙贝病毒属的成员,该属以其原型成员 SARS-CoV-1 命名,后者在 2002 年和 2003 年引起了 SARS 流行病。研究已经确立了 SARS-CoV-1 的人畜共患起源,研究还表明,蝙蝠沙贝病毒对从蝙蝠到人类的流行病溢出构成明显的现实危险。

沙贝病毒的一个关键特征是它们经历大量的重组。它们基因组的部分区域正在定期交换,其速率表明存在一个庞大的病毒生态系统正在循环,其中大部分尚未被发现。最有可能重组的基因组区域也是编码“刺突”蛋白的区域——这些蛋白在启动感染中起着至关重要的作用。许多沙贝病毒编码的刺突蛋白可以与多种哺乳动物细胞结合,这表明这些病毒可以很容易地在不同种类的哺乳动物(包括人类)之间来回移动。

SARS-CoV-2 的毒力不如 SARS-CoV-1,但它在人与人之间传播得更容易。SARS-CoV-2 刺突蛋白最突出的两个特征是其受体结合域 (RBD),它可以非常紧密地结合到人类 ACE2(允许其进入肺细胞的蛋白质)以及所谓的弗林蛋白酶切割位点 (FCS)。该位点将刺突蛋白分成亚基。FCS 存在于许多其他冠状病毒中,但到目前为止,SARS-CoV-2 是已知唯一包含 FCS 的沙贝病毒。它允许病毒刺突蛋白在从受感染细胞释放出来时被切成两半,从而使病毒更有效地传播到新细胞。

RBD 和 FCS 是实验室泄漏假说的专家支持者最初的病毒学论证的核心。这些论证基于这样的假设,即 RBD 和 FCS 都“看起来不自然”,因此它们只能是实验室工程或选择的产物。诺贝尔奖获得者大卫·巴尔的摩是实验室泄漏假说的早期支持者,他将 FCS 称为指向实验室起源的“确凿证据”。

尽管病毒的不寻常特征可以合理地刺激进一步的调查,但这种论点让人想起神创论者的说法,即人类一定是“智能设计的”,因为我们看起来太复杂了,不可能仅通过自然选择进化而来。这种逻辑从根本上说是错误的,因为复杂性并不能允许人们无视自然选择的压倒性证据,而且就其本身而言,它并不强制要求任何设计,无论是智能的还是其他的。同样,将 RBD 或 FCS 标记为“不自然”并不能强制要求实验室的工程改造,并且至关重要的是,它不允许人们无视越来越多的关于人畜共患起源的证据。

例如,最近,在老挝和中国边境的蝙蝠群中发现了携带沙贝病毒的蝙蝠,这些蝙蝠的RBD 与 SARS-CoV-2 的 RBD 几乎完全相同,无论是在序列上还是在进入人类细胞的能力上。这一发现驳斥了声称 SARS-CoV-2 在人类中的结合亲和力不太可能具有自然起源的说法。

同样,尽管一些实验室泄漏的支持者认为,SARS-CoV-2 最亲近的亲属中缺乏 FCS 表明 FCS 是在实验室中手动插入的,但来自 SARS-CoV-2 人群测序的非常最新证据表明,可以检测到来自人类基因的新序列插入到 FCS 旁边。此外,老挝蝙蝠病毒中 SARS-CoV-2 刺突蛋白的最亲近亲属仅需添加单个氨基酸即可生成假定的 FCS。因此,在一个 FCS 会具有主要选择优势的物种中,这些蝙蝠冠状病毒中的一些病毒可能很容易快速进化出 FCS。

这项研究勾勒出了一条清晰的人畜共患途径,指向 RBD 和 FCS 的出现。尽管这条途径上仍然存在一些进化上的空白,但它们的数量和大小一直在减少。2021 年底的一项详细分析进一步加强了与华南海鲜市场作为病毒起源地和社区传播初始来源的联系。这种迅速增长的关于 SARS-CoV-2 人畜共患起源的证据,给实验室工程假说带来了越来越多的困难。

阴谋论认知

在正常的科学探究中,随着证据的出现,合理假说的剩余空间会缩小。一些方面继续得到支持,而另一些方面则被反驳并最终被排除在外。一些 SARS-CoV-2 实验室起源的最强烈的倡导者在了解更多信息后改变了他们的观点。例如,巴尔的摩在受到更多证据的质疑时,撤回了他的“确凿证据”评论,承认自然起源也是有可能的。根据反驳证据修改或拒绝失败的假说是科学过程的核心。阴谋论和伪科学则不然。它们的标志之一是它们是自我封闭的:随着越来越多不利于阴谋的证据出现,信徒们通过驳斥相反的证据作为阴谋的进一步证据来维持理论的活力,从而创建一个越来越精细和复杂的理论。

也许没有比 2009 年“气候门”争议爆发后气候变化否认论的扭曲更好的自我封闭认知的例子了。当时,数千份文件和电子邮件从英国东安格利亚大学气候研究部门被盗,并在哥本哈根联合国气候会议之前公之于众。否认者们有选择地挑选电子邮件中的只言片语,这些只言片语在断章取义的情况下,似乎指向科学家的不当行为。最终,世界各地的九个独立调查机构都澄清了科学家的不当行为,并且自“气候门”事件以来,有九个有记录以来最热的年份发生在过去的 11 年中。

气候变化否认者(包括至少一位美国国会议员)无视免责声明,将调查机构称为“粉饰”。与黑客攻击的电子邮件相关的怀疑论者网站上的活动量持续增加至少四年,远远超过公众对捏造的丑闻失去兴趣的时间。直到 2021 年底,一位对科学家提出毫无根据指控的主要人物才为自己的角色道歉。

电子邮件被公开歪曲为未解决的黑客攻击的结果,但顶尖科学家和卫生官员也通过具有长期攻击科学家历史的团体提出的《信息自由法案》(FOIA) 请求,看到了他们的通信被公开。美国知情权组织在将目光转向病毒学家之前,磨练了其针对食品科学家的 FOIA 策略。* 尽管电子邮件清楚地显示病毒学家正在考虑但最终拒绝了关于 SARS-CoV-2 是人为制造的各种说法,但实验室泄漏的支持者倾向于有选择地引用信息。他们将病毒学家描绘成要么从未对实验室情景给予公平考虑,要么——在另一个极端——一直相信实验室起源并故意对此撒谎。推动阴谋论的人经常根据修辞需要,在相互对立的说法之间切换。

在实验室中:武汉病毒研究所,如图所示为 2017 年的照片,多年来一直是传染病研究的领导者。一些与 COVID 研究相关的科学家受到了 SARS-CoV-2 阴谋论支持者的骚扰。图片来源:Feature China/Barcroft Media via Getty Images

另一个以电子邮件为中心的理论围绕着这样一种观点,即武汉病毒所最初存放了与 SARS-CoV-2 密切相关的病毒,据推测包括了自然病毒,SARS-CoV-2 是从该病毒改造而来。该理论进一步认为,武汉病毒所可疑地推迟了一篇于 2019 年 10 月提交的论文的发表,直到 2020 年。该论点认为,在论文提交“真实”序列后的某个时间点,武汉病毒所停止了论文的发表,并更改了序列信息以进一步掩盖真相。

另一项 FOIA 工作被组织起来,以揭示提交给期刊的“真实”序列与那些被强加给毫无戒心的公众的序列之间的差异。然而,对于这一阴谋论说法来说不幸的是,FOIA 结果显示,提交的论文的序列与科学家公开宣称的序列完全一致。然而,由于阴谋论推理的自我封闭性质,一些实验室泄漏假说的支持者仍然毫不气馁,并认为“真实”序列一定存在于提交版本之前创建的某些尚未记录在案的草稿中。

自我封闭的动态甚至可以产生更精细的周转来抵抗证伪。直到今年早些时候,SARS-CoV-2 最亲近的已知亲属是一种名为 RaTG13 的病毒,已知该病毒由武汉病毒所保存在蝙蝠拭子样本集中。RaTG13 与 SARS-CoV-2 的相似度超过 96%。这种病毒基因组很可能是从 2013 年在中国云南省墨江县一个废弃矿井中的蝙蝠身上采集的拭子中测序得到的。RaTG13 在许多实验室泄漏说法中的核心地位源于其作为 SARS-CoV-2 据称被改造的“骨架”的假定作用。

RaTG13 与 SARS-CoV-2 密切相关,并且存在于武汉病毒所的实验室中,这使得 RaTG13 成为一个完美的候选前体,可以被改造为 SARS-CoV-2。然而,自从大流行病爆发以来,在很短的时间内,已经发现了几种相关病毒,它们在基因组的大部分区域中与 SARS-CoV-2 的序列更接近。此外,尽管 RaTG13 与 SARS-CoV-2 相关,但已发现它占据了一个单独的系统发育分支。SARS-CoV-2 并非起源于 RaTG13;相反,这些病毒共享一个共同的祖先,它们从该祖先分化出来估计已有 40 到 70 年,这意味着 RaTG13 不可能充当改造 SARS-CoV-2 的骨架。

一些实验室泄漏的倡导者没有接受这种相反的证据,而是诉诸于偏离标准科学实践的自我封闭推理:他们开始争辩说,RaTG13 本身不是一种自然病毒,而是为了隐藏 SARS-CoV-2 的“真实”骨架及其人为制造的性质而被编辑或以某种方式捏造的。来自老挝的病毒表明,SARS-CoV-2 的 RBD 及其与人类受体结合的效率并非独一无二——为动物源性起源提供了强有力的支持——因此被重新解释为武汉病毒所获得并使用了一种类似但至今保密的来自老挝的病毒来设计 SARS-CoV-2。这种临时假设伴随着这样一种期望,即武汉病毒所负有证明其没有那种秘密病毒的责任——这颠倒了预期的举证责任,并且违反了传统的科学推理。

这种转变可能会对进一步的证据免疫。正如过渡化石之间存在实际上无限的“差距”,而被神创论者利用一样,也存在实际上无限的潜在自然病毒,SARS-CoV-2 必定是从这些病毒改造而来,并且一直被武汉病毒所隐藏。或者武汉病毒所可能已经改造了非自然病毒,以使 SARS-CoV-2 的特征看起来是自然进化的。

必将发现越来越多 SARS-CoV-2 的亲属和前身,实验室泄漏假说的信徒将面临一个严峻的选择。他们可以放弃或至少限定他们对基因工程的信念,或者他们必须提出越来越多的主张,声称这些亲属和前身也被伪造或改造了。很可能至少有些人会沿着后一种动机推理的道路前进,坚持认为秘密的中国阴谋诡计或对生物学的不自然操纵是造成该病毒起源的原因。

基于责怪“他人”的动机推理是反对科学证据的强大力量。一些政治家——最著名的是前总统唐纳德·特朗普及其随行人员——仍然推动实验室泄漏假说,并在光天化日之下指责中国。当特朗普在大流行病的最早期直接指责中国时,不幸的后果随之而来。仇外言论的扩散与反亚裔仇恨犯罪的惊人增加有关。它还导致了对武汉病毒所及其一些西方合作者的诽谤,以及旨在削减与 SARS-CoV-2 假定工程改造相关的某些类型研究(例如“功能增益”研究)的党派企图。关于对病原体进行功能增益研究的监管、可接受性和安全性存在合理的争论。但是,将这些担忧与关于 SARS-CoV-2 起源的狂热讨论混为一谈是无济于事的。这些例子表明,一个相对狭隘的阴谋论如何扩展到危害整个人群和科学研究类别——危害生命和拯救生命的科学。

长尾效应

科学家不再争论燃烧化石燃料产生的温室气体排放正在改变地球气候这一事实。尽管关于气候变化的科学共识早在 20 年前就已确立,但这从未阻止有影响力的政治家称气候变化为骗局。气候变化否认是一场组织严密的虚假信息宣传活动,旨在混淆公众,以追求明确的政策目标——即拖延气候减缓。

阴谋论认知的标志是普遍存在的,无论主题是气候变化否认、反疫苗宣传还是围绕 SARS-CoV-2 起源的阴谋。帮助媒体和公众识别这些标志至关重要。然而,与关于气候变化的压倒性证据不同,SARS-CoV-2 的动物源性起源很可能是但尚未确凿。这不是邪恶活动的迹象,事实上,这完全不足为奇:花了 10 年时间才确定 SARS-CoV-1 的动物源。扎伊尔埃博拉病毒从未从蝙蝠身上分离出来,尽管有强烈的血清学证据表明蝙蝠是可能的宿主。

实验室起源的合理途径确实存在——但它们不同于大多数实验室泄漏言论所依赖的基于工程改造的假设。武汉的实验室可能是动物源性链条中的一个中继点,在该链条中,一名工作人员在野外采样时被感染,或者在试图从样本中分离病毒时意外受到污染。支持这些可能性的证据可能还会出现,并且代表了自然起源论者和实验室泄漏理论家应该能够达成一致的合法调查方向。但是对这些主张的支持不会在自我封闭的推理、电子邮件的断章取义或毫无根据的建议中找到。具有讽刺意味的是,对实验室泄漏假说的仇外工具化可能使合理的科学声音更难提出和探索理论,因为太多的时间和精力都花在了控制阴谋论言论的负面影响上。

气候科学的教训表明,未能区分阴谋论推理和科学调查会导致公众困惑、领导层行动不足以及科学家受到骚扰。它甚至有可能影响研究本身,因为科学家们被转移到驳斥不正确的说法,并且在这个过程中,可能会给予他们比应有的更多的合法性。

我们必须预料到这种危险的分心将继续存在。与 COVID 研究相关的科学家正在遭受辱骂,包括死亡威胁。当 Omicron 变种出现时,也出现了荒谬的阴谋论,认为它也是一种逃逸的、人为改变的病毒,起源于首次报告它的南非实验室。人们只能假设,进一步的变种也可能归咎于离发现地点最近的研究实验室。如果我们选择从中吸取教训,我们就不会注定要不断重复过去科学与阴谋论交叉点的错误。

*编者注(2022 年 2 月 18 日):此句在发布后已编辑。它最初将美国知情权组织描述为一个反转基因组织。