We 很可能将 21 世纪分为两个部分:SARS-CoV-2 出现之前和之后。尽管数十年来一直警告可能发生致命的全球大流行病,但世界各地的公共卫生系统完全不堪重负。2019 年 12 月,首批 COVID-19 患者入住中国武汉的医院,其中几人死亡。许多美国人认为,即使中国未能在其本土控制住病毒,海洋的跨度也能保护他们。这种自满的观点忽略了一个事实,即先前由 SARS-CoV(严重急性呼吸综合征冠状病毒)和 MERS-CoV(中东呼吸综合征冠状病毒)引起的冠状病毒爆发已蔓延到多个大陆;MERS-CoV 尚未根除。因此,SARS-CoV-2 在 2020 年初抵达美国海岸。公共卫生应对措施混乱且因地区而异。一些城市和州政府颁布了居家令和口罩佩戴令。另一些则只是抱最好的希望。世界各地也发生了类似的场景。到 2022 年初,全球已有 580 万人死亡。

尽管国家层面组织混乱,但早在新威胁抵达美国之前,医疗专业人员和研究科学家就已全力以赴对抗新威胁。两年后,这项全球合作对冠状病毒及其对人体的影响产生了前所未有的见解。我们开始了解为什么 SARS-CoV-2 会导致疾病程度差异如此之大。有些人没有症状;另一些人则出现咳嗽或发烧。最严重的是,一部分患者患上危及生命的肺炎和一种称为急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 的疾病。

研究人员现在知道,该病毒与 SARS-CoV 和 MERS-CoV 一样,会诱发免疫系统失灵,由此产生的炎症可能导致 ARDS 和一系列危险症状。现有的临床测试清楚地表明,重症患者血液中免疫蛋白(白细胞介素 6、肿瘤坏死因子 α 和 C 反应蛋白)水平升高。在大流行病爆发几个月后,广谱免疫抑制药物(如皮质类固醇泼尼松和地塞米松)在有限程度上取得的成功证实了人们的怀疑,即在病情最严重的患者中,免疫系统已进入过度炎症状态。这些相同的抗炎治疗方法已广泛用于先前冠状病毒爆发引起的严重感染。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续报道关于发现和塑造我们当今世界的想法的具有影响力的故事。

世界各地的实验室都在调整其研究方向,以应对 COVID。在旧金山,Enable Biosciences 正在设计一种新的抗体检测测试。图片来源:Dai Sugano/MediaNews Group/The Mercury News 通过 Getty Images

我们现在知道,在一定比例的 COVID 患者中,不受控制的免疫反应会对全身造成损害,产生血栓、心脏损伤甚至器官衰竭。最严重的病例需要在重症监护室住院治疗。标准的类固醇疗法不足以治疗重症 COVID:这些患者将需要更有针对性的治疗。我们还迫切需要快速检测,以检查组织样本中的生物学指标或生物标志物,从而预测疾病的病程,例如,诊断为轻症 COVID 的患者发展为重症的可能性。

免疫系统失灵

开发生物标志物和药物治疗方法需要深入了解 SARS-CoV-2 如何与全身细胞相互作用,以及免疫系统随后如何对病毒的入侵做出反应。2020 年春季,我们的实验室与许多其他实验室合作,开始研究重症 COVID 病例背后的免疫反应失调。我们在开始时就知道,免疫系统会协调一系列复杂的事件来应对入侵的病原体。我们也知道,如果免疫反应中的任何步骤出现时间错误,都可能导致炎症水平过高,从而损害人体自身的组织。

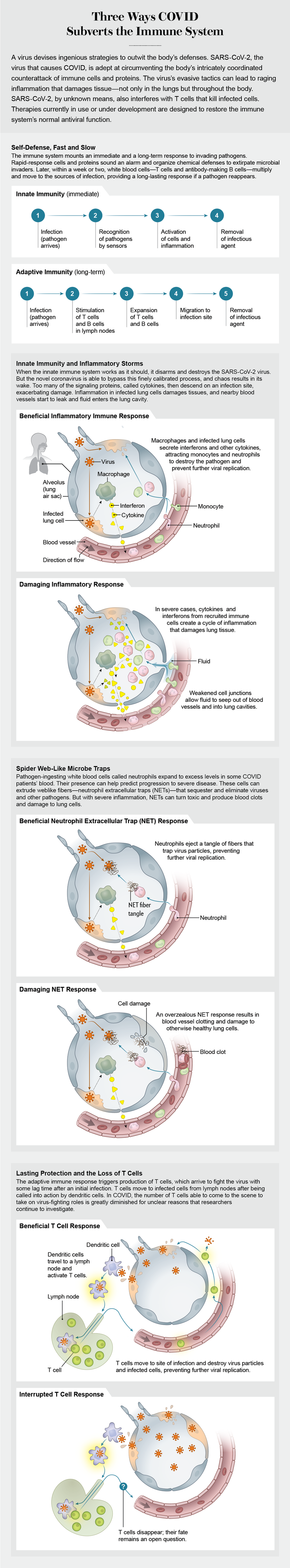

免疫系统拥有快速的紧急反应机制和较慢但持久的防御机制,以对抗病毒、细菌、真菌和其他病原体。“先天性”免疫系统充当第一响应者。这些免疫细胞表面和内部的一些受体会感知入侵者,激活使用称为细胞因子的蛋白质的复杂信号级联。细胞因子会警告附近的细胞建立防御,启动受感染细胞的死亡或提高警报以引入其他类型的细胞因子。先天性免疫细胞还会召唤某些白细胞,以建立对病原体更持久的免疫力。在一两周内,这些被称为“适应性”免疫系统的成员通过增加高度靶向的抗体和 T 细胞的水平而变得活跃,这些抗体和 T 细胞最终会使入侵者失效或杀死入侵者。

在大多数 COVID 患者中,先天性免疫系统按其进化目的发挥作用,解除 SARS-CoV-2 的武装并将其杀死。然而,在少数病例中,人体的反击并未按计划进行。当这种精心计时的信号级联出现偏差时,先天性免疫细胞的反应是产生过多的细胞因子。COVID 中多种信号分子的过度产生类似于其他疾病中出现的“细胞因子风暴”,并且被认为是重症 COVID 的一个因素。研究表明,在大多数情况下,炎症与细胞因子风暴的炎症不同,即使它仍然对患者构成威胁。它可能导致 ARDS,从而对肺部或其他组织造成持久性损害。它还可能导致纤维蛋白(一种引起凝血的蛋白质)的积聚。如果这还不够,它还会诱导液体从血管渗漏,从而引发呼吸衰竭。

病毒利用人类细胞的机制来繁殖自身。一种先天性免疫系统策略会削弱病毒的繁殖能力,但它似乎在对抗 SARS-CoV-2 时会动摇。2020 年,研究人员将注意力集中在一类称为干扰素的细胞因子上,干扰素是第一道防线,可以阻止细胞中病毒复制的各个步骤。免疫系统快速产生 I 型干扰素 (IFN-I) 可能使病毒得到控制,并阻止疾病发展为轻度以上。但一些研究表明,在老年人或暴露于大量病毒的患者中,免疫系统的反应可能会滞后,从而使病毒继续繁殖。此外,当干扰素最终出现时,它们可能会过度反应,刺激高水平的多种细胞因子的产生,从而导致炎症和重症。测量干扰素反应可能提供关于 COVID 病例是否会发展为危及生命的疾病的重要知识,并且可能为如何治疗感染提供线索。

然而,科学仍在发展,免疫反应可能以多种方式出错。例如,病毒可能会妨碍人体产生干扰素的能力。或者,由于遗传因素,特定患者可能产生的 IFN-I 较少。甚至有可能出现人体免疫反应如此不稳定的情况,以至于产生针对 IFN-I 的抗体。我们和其他人已经研究了这些“自身抗体”的存在,将其作为长期 COVID 症状的可能原因。检测自身抗体可以作为预测患者病情是否会恶化的有用生物标志物。有人假设,一些患者也可能受益于输注实验室制造的干扰素,并且此类治疗的临床试验在 2020 年底正在进行中。

图片来源:Jen Christiansen

炎症爆发

细胞因子风暴在前几种冠状病毒(SARS-CoV 和 MERS-CoV)的重症病例中成为头条新闻,因此当 SARS-CoV-2 出现时,科学家们很自然地怀疑类似的机制在起作用。在大流行病早期,医生确实在患者体内检测到细胞因子升高,但这些蛋白质的量以及它们引发的后续炎症状态与典型的细胞因子风暴不同。

在这些患者体内呼啸而过的是高水平的细胞因子蛋白,根据接收它们的细胞的不同,可能会导致一系列结果,其中一些是有害的。一些细胞因子,如 IL-6、TNF-α、IL-1β 和 IL-12,会加剧炎症和组织损伤。西奈山伊坎医学院的 Diane Marie Del Valle 及其同事报告称,在纽约市地区近 1,500 名患者的血液中,其中一些细胞因子的水平显着升高。该小组的研究结果表明,异常高水平的 IL-6 和 TNF-α 可以作为疾病严重程度和死亡的可靠预测指标。

我们在我们当时跟踪的患者身上看到了同样的变化。此外,我们的实验室和其他实验室开始认识到患者的细胞因子谱与典型的细胞因子风暴相比存在一些异常值。我们观察到高水平的 IL-5 和 IL-17,这些细胞因子通常与抗病毒免疫活性无关。相反,这些细胞因子启动了一种看似被误导的反应——一种更适合寄生虫和真菌感染的反应。我们尚未了解这种反应是否会对组织造成损害,或者只是转移了人体抵抗病毒所需的资源。

在一些 COVID 患者中,我们还发现了趋化因子水平升高,趋化因子是细胞因子的一个亚类,可引导免疫细胞到达它们需要的部位。感染部位产生的高浓度趋化因子 CCL2、CCL7、CXCL9 和 IL-8 起到了集结号的作用。细胞因子和其他免疫信使不仅会造成局部损伤,趋化因子还会从全身召唤细胞加入战斗。

为了确定组织损伤的来源,许多研究小组决定查看血液和肺部的细胞。在免疫学领域,我们通常使用流式细胞术,这是一种允许我们用荧光抗体标记血液中细胞亚群的技术。使用这些标记物,我们的研究小组能够检测到患者体内循环的免疫细胞群体与健康捐赠者相比发生了显着变化。两种先天性免疫细胞类型——单核细胞和中性粒细胞——尤其丰富。

举一个例子:在健康捐赠者中,单核细胞占外周血单核细胞的 10% 到 20%,外周血单核细胞是一类常用的白细胞。但在 COVID 患者中,我们经常发现单核细胞的比例超过正常范围的三倍或更多。

作为先天性免疫系统的一个组成部分,单核细胞通常在血液中巡逻,并首先到达现场以消除或隔离病原体。当它们感知到微生物威胁时,这些细胞可以通过分化成巨噬细胞和树突状细胞(特定类型的白细胞)来做出反应。巨噬细胞吞噬病原体和细胞碎片。树突状细胞识别并标记病原体,以便其他免疫细胞做出反应。

为了确保免疫系统不会过度反应,单核细胞的水平通常受到严格控制,但在重症 COVID 病例中,这种控制会丧失。在最糟糕的疾病结果中,单核细胞和巨噬细胞会浸润肺部。当廖明峰和深圳国家传染病临床医学研究中心的其他人(通过使用一种称为支气管肺泡灌洗或 BAL 的技术,从下呼吸道液体中取样细胞)观察重症 COVID 患者的肺部时,他们发现了大量的单核细胞和巨噬细胞。与其他一些研究结果一致,这两种细胞类型都表达了与严重炎症中发现的水平相似的细胞因子。假设细胞因子(主要由单核细胞和巨噬细胞产生)是导致所有这些损伤的原因,那么阻止其炎症活性的干预措施可能会预防严重感染。

我们的实验室改造

2020 年 3 月 1 日,纽约市确诊了首例 COVID 病例,最终成为美国任何城市中最具破坏性的社区获得性感染系列之一。就在 80 英里外的康涅狄格州纽黑文,我们等待耶鲁大学确认即将关闭的消息,这发生在 3 月 18 日。在许多方面,我们最初的经历与所有处于州封锁下的美国人相似。本科生立即被送回家。博士后和研究生被禁止在关闭的实验室工作。随着冠状病毒在全球蔓延,大学里满是训练有素的科学家的部门被搁置——但时间不长。我们的生活即将发生巨大变化。

同样地,学术界各个级别的科学家都在嘲笑和哀叹我们研究生活与个人生活之间那条如蜘蛛网般细的界线。全球大流行病的到来抹去了我们这些选择将研究方向转向 SARS-CoV-2 的人的界线。患者的突然涌入和大流行病的紧迫性消除了计划实验或悠闲地阅读论文的奢侈。我们迅速从研究癌症、疱疹和流感感染中的免疫反应转向揭示其在 COVID-19 中的作用。当然,家庭生活也发生了天翻地覆的变化。

作为一个专门研究针对病毒感染的免疫反应的实验室,我们准备贡献我们的见解——或者至少是我们对免疫系统的了解以及我们在使用精密实验室设备方面的技能。在一阵忙碌的活动中,我们的机构开始与大学和耶鲁纽黑文医院多个学院和部门的医生、护士和管理人员合作。一旦第一批患者开始涌入,我们就有机会为帮助理解 SARS-CoV-2 如何使人生病做出贡献。

我们新成立的团队名为 IMPACT(Implementing Medical and Public Health Action against Coronavirus CT,即实施针对冠状病毒的医疗和公共卫生行动),每天进行多次 PCR(聚合酶链反应)测试,以补充我们地区检测疑似 COVID 病例的能力。与商业检测机构报告的两周周转时间相比,我们的速度非常快,样本在下午早些时候到达,结果在不到 12 小时后即可获得。尽管我们当时没有意识到,但这种速度将成为实验室研究的新常态,并且仅代表我们转向 SARS-CoV-2 研究的第一步。

学术研究通常以较慢、更审慎的节奏进行,但在 COVID 时代进行科学研究要求我们在更短的时间内同样谨慎。我们努力参与 PCR 检测的行动发展成为对 SARS-CoV-2 感染患者体内发生的免疫细胞变化进行全面研究。我们每天都会收到成批患者的血液,并在数小时内将这些深红色试管转化为硬数据。对于每位患者,我们大约每四天采集一次样本,并在几个月的时间里,我们将这些每日快照组合成免疫系统对抗 SARS-CoV-2 的全面记录。最重要的是,我们实时了解了是什么将一次糟糕的感染变成了致命的感染。

与此同时,在世界各地,其他实验室也在竞相进行类似的实验。正如您可以预料的那样,这些并行的努力可能会产生可比较的数据,并且——比您希望的更频繁——产生相互冲突的数字。但在处理患者时,验证一个实验室的发现与另一个实验室甚至更多实验室的工作至关重要。

人们是独一无二的,他们的医疗方法、潜在疾病以及我们无法准确跟踪的其他因素(例如他们接触了多少病毒)也是如此。全球研究人员得出相似的结论,这证明了我们科学事业的稳健性。

大流行病也改变了我们传播研究结果的方式。科学家们没有等待数月才能在同行评审期刊上发表他们的工作,而是通过 BioRxiv 和 MedRxiv 等预印本服务器快速分享他们的研究结果。这实现了实时快速的信息和想法交流,并在一夜之间改变了学术出版惯例。COVID 带来了基础研究开展方式的根本性转变。—A.I. 和 P.W.

如果细胞因子确实是重症 COVID 的主要驱动因素,那么尝试降低患者体内的细胞因子水平是合乎逻辑的。有一些药物可以做到这一点:例如,托珠单抗是一种治疗药物,可以阻断主要细胞因子 IL-6 的受体停靠。不幸的是,托珠单抗临床试验的结果在改善疾病结果的证据方面喜忧参半。因此,越来越多的科学家和临床医生开始超越细胞因子风暴,以寻找对 COVID 中破坏性过度炎症反应的更完整解释。

COVID 免疫病理学的另一个促成因素可能是一种称为缓激肽的肽或小蛋白质。通过重新分析患者 BAL 样本的肺液数据,田纳西州橡树岭国家实验室的 Michael R. Garvin 及其同事提出了一个假设,即缓激肽可能与细胞因子一样,诱发炎症反应。事实上,这些“缓激肽风暴”可能会被炎症性细胞因子加剧。过量的缓激肽可能导致血管大量扩张,并导致 COVID 患者出现的许多令人惊讶的症状,例如心律失常和心脏骤停。研究人员还开始发现重症患者体内透明质酸的产生量大幅增加。这种分子的聚集体可以容纳惊人的水量。对严重饱和的肺部进行的尸检分析表明,这些情况与血管渗液相结合,已被证明对某些患者是致命的。

缓激肽参与 COVID 仍需进一步证实。直接测量该肽仍然极其困难。但一项探索性研究中使用缓激肽受体抑制剂艾替班特取得了一些成功,这为缓激肽水平降低可能减轻重症的假设增添了分量。

流氓微生物陷阱

缓激肽也出现在患者血液中发现的另一种炎症通路中。吞噬病原体的中性粒细胞可以激活缓激肽的产生。包括我们自己在内的各个实验室都发现一些患者的血液中中性粒细胞丰富。COVID 患者血液中高循环水平的称为 IL-8 的细胞因子可以将中性粒细胞吸引到感染部位(包括肺部),并有助于增加这些细胞的数量。至关重要的是,住院第一天中性粒细胞升高可靠地预测了随后进入 ICU。

最近的论文表明,为什么中性粒细胞可能是 COVID 病理学中的罪魁祸首。这些细胞会挤出中性粒细胞胞外陷阱 (NET),NET 由 DNA 网、抗菌蛋白和酶组成,可隔离和杀死病原体。不幸的是,NET 也会损害组织。

观察肺部尸检标本,德国弗里德里希-亚历山大大学的 Moritz Leppkes 及其同事发现,聚集的 NET 显着阻塞了小血管。他们还在肾脏和肝脏样本的血管中观察到 NET。除了物理阻塞外,NET 还会降解抑制血液凝固的蛋白质,从而导致重症病例中高水平的凝血。考虑到这些聚集体的可能作用,麦吉尔大学宣布了一项囊性纤维化药物的初步研究,该药物可以剪断 NET 中的 DNA。

这些不同的研究表明,SARS-CoV-2 使免疫系统转而攻击自身。先天性免疫防御——细胞因子、单核细胞、中性粒细胞和其他——失控。适应性免疫系统也失调。一些 COVID 患者与健康个体之间最明显的差异之一是 T 细胞的急剧减少,T 细胞是长期适应性免疫的关键组成部分。

研究人员观察到,中度疾病患者的 T 细胞行为与重症患者的 T 细胞行为不同。通常,靶向特定入侵者或抗原的 T 细胞群会为了保护措施而变得更加丰富,但重症患者的情况并非如此。

T 细胞有两种类型:直接消除病毒感染细胞的 T 细胞和在接收到细胞因子的信号后协调对入侵者反应的 T 细胞。在住院的 COVID 患者中,两种类型的细胞水平都已观察到下降,但这种情况也发生在其他呼吸道感染中。然而,细胞水平的下降持续了异常长的时间——在某些 COVID 患者中长达数周。从对其他呼吸道病毒的研究中,我们知道 T 细胞可以从血液进入受感染的组织。这些病毒患者表现出趋化因子水平升高,例如 CXCL9 和 CXCL10,它们将 T 细胞引导至感染部位。虽然我们在 COVID 患者的血液中发现了大量的趋化因子,但我们没有发现类似数量的 T 细胞。

许多研究调查了重症 COVID 患者的肺部,病毒已在那里定居。研究人员使用一种称为单细胞 RNA 测序的基因测序方法,鉴定了免疫细胞的几个亚群,包括大量的 T 细胞簇。但这发现并没有提供完整的解释。这些肺部实验和观察多个器官的尸检研究都无法解释血液中 T 细胞总数偏低的原因。很可能是这些丢失的细胞只是死亡了,事实上,许多研究小组已经发现了支持这一结论的证据。

那么 T 细胞是如何消失的呢?COVID 患者的 T 细胞数量增加,这些 T 细胞带有受体,表明这些细胞容易过早死亡。另一种可能性是骨髓可能无法产生足够的前体细胞来产生 T 细胞,这可能会减少成熟细胞的 pool。对衰老和其他疾病的研究已确立了确凿的证据,表明细胞因子调节骨髓 T 细胞的产生。尽管存在相同的炎症性细胞因子,但尚未在 COVID 中明确证明存在类似的联系。最后,病毒本身有可能直接杀死 T 细胞。测试这些相互竞争的假设可能会导致增强 T 细胞数量的疗法。

在 COVID 中看到的许多严重免疫学表现——细胞因子急剧升高、浸润肺部的炎症细胞、NET 和白细胞数量减少——都出现在其他严重的病毒性呼吸道感染中。SARS-CoV-2 提出了其自身的特殊挑战。突出的是其在症状前阶段和从未出现症状的人群中的空前传播。

导致 2003 年流行病的 SARS-CoV 病毒在症状出现后 10 天达到相对较晚的病毒峰值。MERS-CoV 的病毒载量在症状出现后 7 到 10 天达到峰值。但 SARS-CoV-2 的病毒载量达到峰值的时间更早,甚至可能在症状开始之前。早期峰值转化为症状出现之前极高的病毒水平(对大多数人来说,这发生在暴露后四到五天)。这些数字意味着感染者可以在感到喉咙有点痒之前传播大量的病毒。

COVID 症状中涉及的广泛器官系统似乎在呼吸道病毒中也是独一无二的。SARS-CoV-2 会导致嗅觉丧失、脑雾、胃肠道问题、血栓、心血管问题甚至“COVID 脚趾”。该病毒还会感染大脑中的神经元。在康复者中,组织损伤可能会持续数月。

这些观察结果可能并不完全令人惊讶。构成血管的三种细胞类型——内皮细胞、周细胞和血管平滑肌细胞——遍布每个组织。所有这些细胞都布满了 ACE2 受体,SARS-CoV-2 通过该受体进入细胞。它们实际上为 SARS-CoV-2 铺设了欢迎垫。更糟糕的是,细胞因子和缓激肽风暴会损害由这些细胞组成的组织。

即使早期的冠状病毒 SARS-CoV 使用相同的受体并可能引起细胞因子风暴和 ARDS,但关于 COVID 引起的严重肺外损伤的报告很少。这些病毒的基因匹配度为 80%;有理由怀疑它们基因组中另外 20% 的差异导致了它们之间的差异。但一个更简单的解释可能是,SARS-CoV-2 的感染人数是其同名前辈的 50,000 多倍,并且在世界科学界众目睽睽之下这样做。

过去两年的发现和创新证明了科学家和医疗专业人员的奉献精神。研究和医疗界从未像现在这样团结一致地努力——从实验室到患者床边的转变也从未如此迅速地进行。在 COVID 之后很久,这一遗产将保留下来,这些创新将持续存在,以应对未来的大流行病。