六月下旬的一个温暖日子里,斯科特·威廉姆斯正等待着一只白足鼠 (Peromyscus leucopus) 入睡。威廉姆斯是纽黑文康涅狄格州农业实验站的野生生物学家,他刚刚将这只动物从陷阱转移到一个装有浸泡麻醉剂棉球的塑料袋中。一旦老鼠的呼吸减慢到每秒一次,威廉姆斯就会把它取出,抽血,称重,贴上耳标以进行识别,并检查动物身上是否有蜱虫,保留任何吸饱血的蜱虫。他必须迅速工作。这只老鼠大约两分钟后就会醒来,并且可能会脾气暴躁。

威廉姆斯正在测试给小鼠接种针对伯氏疏螺旋体 (Borrelia burgdorferi)(在美国引起莱姆病的细菌)的疫苗是否可以减少受感染蜱虫的比例。卫生官员对此很感兴趣。康涅狄格州是美国人类莱姆病发病率最高的州之一,六月是传播高峰期。据美国佐治亚州亚特兰大疾病控制与预防中心 (CDC) 称,估计每年有 329,000 人感染伯氏疏螺旋体。尽管大多数人得到及时治疗后会很快康复(威廉姆斯得过三次莱姆病),但多达五分之一的人会出现长期且可能危及生命的症状,包括心脏、视力或记忆问题,或使人衰弱的关节疼痛。

威廉姆斯的方法是正在测试的几种旨在阻止蜱传播疾病蔓延的策略之一。一些方法,例如小鼠疫苗,通过针对传播和放大疾病的野生动物来中断病原体的生态回路。另一些方法,例如复活人类莱姆疫苗的努力,旨在直接保护人们免受感染。一种更激进的方法可能会阻碍蜱虫叮咬人类或动物的能力,从而可能预防在美国、欧洲、非洲和亚洲传播的数十种疾病。

关于支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关当今世界塑造的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

该领域需要创造性的解决方案是显而易见的。许多长期推荐的干预措施,例如喷洒杀虫剂或控制鹿群(成年蜱虫的重要宿主),在科学研究中效果好坏参半。即使是大多数人使用的历史悠久的保护策略也没有证据支持。“我们告诉人们要使用驱蚊剂、进行蜱虫检查,如果他们去过野外,还要淋浴,但很少有数据表明这些措施可以减少人类疾病,”美国疾病控制与预防中心媒介传播疾病部门细菌疾病分支负责人本·比尔德解释说。

蜱虫传播的疾病在世界各地呈上升趋势,其原因是多种因素共同作用,包括气候变化和人口向农村地区扩张。据报道,美国最常见的蜱传疾病莱姆病的病例自 1992 年以来在该国增加了近两倍,尽管部分增加可能是由于人们的认识提高。莱姆病在欧洲、蒙古和中国的部分地区也是一个日益严重的问题。然而,尽管情况很糟糕,但还有更严重的威胁正在出现。在非洲、中东、亚洲和南欧部分地区,蜱虫会传播克里米亚-刚果出血热,这种疾病的死亡率为 40%。在塞内加尔部分地区,一种蜱传播的复发性发热症困扰着多达五分之一的居民。在美国,蜱虫传播至少16 种疾病,包括无形体病、巴贝西虫病、埃立克体病和落基山斑疹热,所有这些都是“严重的、危及生命的感染”,比尔德说。而且许多疾病的发病率比莱姆病增长得更快。在2015 年 7 月的立场声明中,美国昆虫学会主张制定一项国家战略来对抗蜱传播疾病。“环境、生态、社会和人类人口因素最近的汇合,”它说,“创造了一场近乎‘完美风暴’,导致更多蜱虫在北美各地更多的地方出现。”

后院战场

威廉姆斯及时地给他的老鼠贴上标签、称重并放生。它没有带回实验室进行进一步分析的蜱虫,但还会有其他机会。康涅狄格州 32 户家庭的成员自愿在他们的房产周围放置陷阱,其中一些家庭还将收到装有疫苗的鼠粮盒子。希望随着时间的推移,接种疫苗的场所中携带细菌的小鼠和蜱虫会越来越少。

该计划是非传统的,因为大多数莱姆病控制措施都侧重于白尾鹿 (Odocoileus virginianus),在过去的一个世纪里,随着年轻的森林被人类开发日益碎片化,并且大型食肉动物几乎被彻底消灭,白尾鹿的数量在美国激增。成年黑腿蜱 (Ixodes scapularis) 通常在鹿身上进食和交配,因此许多科学家认为,消除莱姆病的唯一方法就是消除鹿。

但是,这些努力的“记录参差不齐”,纽约州米尔布鲁克卡里生态系统研究所的疾病生态学家理查德·奥斯特费尔德说,他研究蜱传播疾病已有数十年。

当马萨诸塞州北格拉夫顿塔夫茨大学的流行病学家萨姆·特尔福德及其同事在 1980 年代初将科德角大岛上的鹿群数量减少 50% 时,他们没有看到蜱虫数量下降——岛上蜱虫幼虫的数量实际上增加了。奥斯特费尔德认为,你不需要很多鹿来维持大量的蜱虫数量。当鹿的数量下降时,蜱虫要么挤在剩下的鹿身上,要么寻找其他宿主。只有当大岛上几乎所有的鹿都被消灭时,蜱虫数量才会骤降。但是,特尔福德说,“试图将鹿群数量降到那么低简直是噩梦。”而且在任何不是岛屿的地方,将种群数量保持在低水平几乎是不可能的。

点击放大。图片来源:尼克·斯宾塞/《自然》

危险的老鼠

奥斯特费尔德和其他人认为,老鼠是蜱虫问题和疾病问题的主要驱动因素。像鹿一样,老鼠在碎片化的林地中茁壮成长——部分原因是狐狸和负鼠等捕食者被驱逐。然后,蜱虫在啮齿动物身上茁壮成长,而这些啮齿动物是不擅长梳理毛发的。研究表明,幼虫蜱虫在以小鼠为食时有 50% 的存活机会,但在以负鼠为食时只有 3.5% 的存活机会。

而且老鼠通常是蜱虫感染伯氏疏螺旋体的地方。在莱姆病流行地区,大多数老鼠在幼年时就会感染这种细菌,并且由于一些尚不完全清楚的原因,它们特别擅长将其传播给其他蜱虫。几乎所有以白足鼠为食的幼年蜱虫都会被感染,而以鹿为食的蜱虫中只有 1% 会被感染。奥斯特费尔德说,中断蜱虫-小鼠感染周期可能会使蜱虫的危害大大降低。

田纳西州大学健康科学中心孟菲斯分校的医学微生物学家玛丽亚·戈麦斯-索莱基同意——这就是她发明了威廉姆斯正在测试的小鼠疫苗的原因。该疫苗使小鼠产生针对外表面蛋白 A (OspA) 的抗体,这是一种伯氏疏螺旋体在蜱虫肠道中表达的分子。小鼠吃下疫苗,然后开始产生 OspA 抗体。下次蜱虫以小鼠为食时,抗体会攻击其肠道中的细菌,清除感染。随着感染伯氏疏螺旋体的蜱虫比例下降,即使不接种疫苗,下一代小鼠感染寄生虫的可能性也会降低。

奥斯特费尔德及其同事在 2014 年报告了戈麦斯-索莱基疫苗的首次现场测试,发现尽管他们针对的地区只有 28% 的小鼠产生了 OspA 抗体的保护水平,但受感染的黑腿蜱若虫(幼虫和成虫之间的生命阶段)的患病率下降了 75%。基于诱饵的疫苗也很有吸引力,因为它比其他策略对生态的破坏性更小——它不会杀死动物甚至蜱虫,只会杀死病原体。

戈麦斯-索莱基将其技术授权给她创立的一家公司 US Biologic(位于孟菲斯),她希望看到房主在他们的花园周围放置供小鼠行走的诱饵箱。或者,她说,地方政府可以在公园或森林中分散诱饵,就像他们为浣熊和郊狼散发基于诱饵的狂犬病疫苗一样。“啮齿动物似乎很喜欢它们,”威廉姆斯谈到掺有疫苗的食物时说。他的一位同事称它们为“老鼠的 Fritos”。

其他科学家主张采取更直接的方式来保护人们免受莱姆病的侵害,理想情况下是使用人类疫苗。当疫苗研究员斯坦利·普洛特金的儿子 35 岁时,他患上了莱姆病。与感染的情况经常发生一样,医生错过了诊断,这位年轻人几个月都没有接受治疗。细菌侵入了他的心脏,有一天他在遛狗时晕倒了。普洛特金现在是费城宾夕法尼亚大学的荣誉教授,他说,当医护人员赶到时,他儿子的心率非常低,情况危急。他后来康复了,但这一经历“进一步说服了我,如果我需要任何说服,”普洛特金说,“缺乏莱姆病疫苗是一场公共卫生悲剧”。

普洛特金在 1990 年代研制了一种疫苗。最终,一家名为 LYMErix 的竞争产品,由英国制药公司 SmithKline Beecham(现在的葛兰素史克)制造,于 1998 年获得美国食品和药物管理局的批准。在临床试验中,它将美国菌株疏螺旋体引起的莱姆病风险降低了 76%。但它从一开始就面临问题。首先,它在美国卫生官员那里获得了不温不热的支持,并且仅推荐给莱姆病流行的 15 至 70 岁人群。然后,一些接受者抱怨出现与自身免疫相关的副作用,如关节炎,并对史克比彻姆公司提起诉讼。该公司在 2002 年自愿放弃了 LYMErix。普洛特金坚持认为这是一个错误。“疫苗是安全的,”他说。

现在,一种新的、可能得到改进的疫苗已经完成了安全性试验。该疫苗由纽约州立大学石溪分校和布鲁克海文国家实验室的研究人员开发,并授权给维也纳的 Baxter Innovations,它与 LYMErix 相似之处在于它针对 OspA,但它不包含一些科学家和消费者担心可能引起自身免疫反应的蛋白质片段。它还包含 OspA 的几种变体,因此它可以防御多种已知会导致人类莱姆病的疏螺旋体物种,包括那些影响欧洲人的物种。

尽管如此,该疫苗的未来尚不确定:2014 年,辉瑞公司购买了销售 Baxter 许多疫苗产品的权利,但不包括莱姆病候选疫苗。Baxter 现在正在与内布拉斯加州罗卡的 Great Plains Biotechnology 进行谈判,该公司表示有兴趣购买和开发莱姆疫苗。

弗吉尼亚州里士满弗吉尼亚联邦大学的微生物学家和疫苗学家理查德·马可尼表示,他和他的同事正在研究一种更好的疫苗。OspA 疫苗的一个缺点是它需要频繁的加强接种,因为如果 OspA 抗体要在叮咬的蜱虫体内攻击伯氏疏螺旋体,它们必须持续在血液中循环。马可尼的团队正在开发一种针对表面蛋白 OspC 的免疫相关部分的疫苗,伯氏疏螺旋体在哺乳动物体内时会表达这种蛋白。被感染的蜱虫叮咬后,接种过疫苗的个体可以从免疫记忆中产生 OspC 抗体;这些抗体不必已经循环存在。马可尼和他的同事已经授权了一种用于犬只的疫苗版本,他说:“犬疫苗的成功以及该方法的独特性表明它对人类将非常有效”。

然而,鉴于 LYMErix 面临的问题,健康官员和消费者是否会接受人类疫苗仍然是一个问题。“我乐观地认为,也许过去 10 或 15 年的情绪状况已经发生了变化,也就是说,更多的人相信莱姆病的重要性,”普洛特金说。但很难知道对莱姆病的恐惧是否会胜过对疫苗的恐惧。

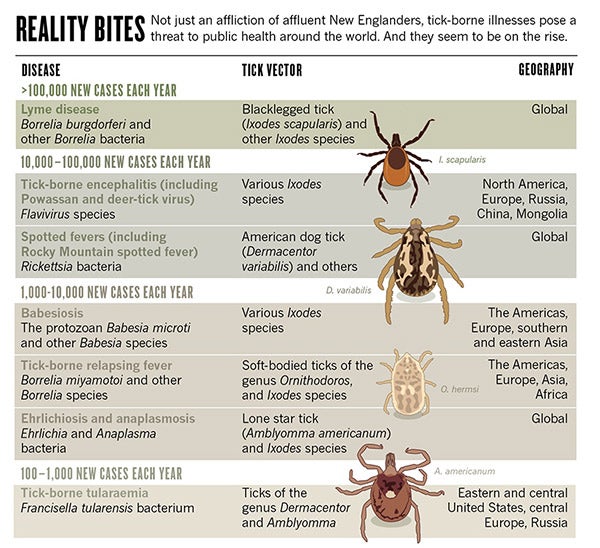

小鼠疫苗不会引起此类担忧,但包括普洛特金在内的一些研究人员对它们是否能够给足够多的小鼠接种疫苗以降低莱姆病发病率持怀疑态度。而且这两种疫苗方法都有限制,因为它们只能对抗一种蜱传疾病,而全球范围内正在传播十几种其他蜱传疾病(见“现实的咬痕”)。

蜱唾液

有一种策略可以战胜所有这些问题,它涉及将蜱虫最巧妙的工具之一——它的唾液——反过来利用。当蜱虫叮咬宿主时,其唾液中的分子通过阻断疼痛、炎症和免疫信号来帮助它逃避检测并开始进食。如果疫苗能够对关键唾液蛋白产生免疫反应,它可能会使蜱虫叮咬更容易被注意到,或者阻止蜱虫的进食能力。

奥斯特菲尔德本人就是这种方法的概念验证。他已经被叮咬了 100 多次,他的身体现在对蜱唾液产生反应。“当我被蜱虫咬的时候,我会感觉到灼热感。这非常强烈,”他解释说。奥斯特菲尔德有足够的时间在蜱虫传播感染之前将其移除——如果它甚至能熬过这种经历的话。奥斯特菲尔德说,他经常会移除一个蜱虫,却发现由于未知的原因,它已经死了。

一个由欧盟委员会资助的名为 ANTIDotE(欧洲预防蜱传疾病的抗蜱疫苗)的联盟正在表征可用于阻止进食的蜱唾液蛋白。2011 年,该小组的一名成员报告了一种快速识别那些与具有蜱免疫动物的血清发生反应的蛋白质的技术。当该团队用其识别的三种唾液蛋白(包括一种蜱虫用来抑制血液凝固的蛋白和一种抑制宿主免疫反应的蛋白)为兔子接种疫苗时,他们发现蜱虫很难从它们那里获取血液。该小组的研究人员也在努力识别与伯氏疏螺旋体传播相关的唾液基因。“我们认为,抗蜱疫苗在保护人类和动物方面可能非常有用,”荷兰比尔特霍芬国家公共卫生与环境研究所的 ANTIDotE 负责人海因·斯普隆说。

美国生物技术公司还计划为小鼠开发一种基于诱饵的疫苗,该疫苗可以阻止蜱虫进食,从而防止多种疾病。这也可能减少蜱虫的总数,因为它会使幼蜱难以获得它们生存到成年并繁殖所需的食物。

但这些方法还远未成熟。科学家们说,部分问题在于资金匮乏。莱姆病和其他美国蜱传疾病主要被认为是“雅皮士”疾病的刻板印象无济于事;奥斯特菲尔德说,他曾在对其资助提案的评论中看到过类似的评论。“他们会说,‘当海外有这么多贫困人口患有疾病时,真的值得把纳税人的钱花在主要发生在北美东北部富裕人群身上的疾病上吗?’”他说。“从某种意义上说,我认为这是一个合理的观点,但在另一方面,我认为它低估了这种疾病对大量公民的影响,他们并非都富裕,甚至远非如此。”资金不足的另一个潜在原因是,在美国,莱姆病和类似的感染很少致命。在美国,每年被诊断患有莱姆病的人数多于前列腺癌,但美国国立卫生研究院在 2014 年对后者的研究资助是莱姆病的十倍以上。

在找到一种全面的解决方案之前,控制蜱传疾病可能需要一系列小规模的方法,从多个层面逐步解决问题。考虑到蜱传疾病生态的复杂性,人类对其造成的巨大改变以及人们与这些携带疾病的寄生虫的亲密程度,需要大量此类武器来抵御敌人并不特别令人惊讶。“我们已经破坏了自然的平衡,”特尔福德说。重新稳定天平绝非易事。

本文经许可转载,于 2015 年 8 月 25 日首次发表。