去年,一个引人注目的视频在互联网上广为流传。视频中,男性体育迷们一个接一个地坐到一位女体育记者的对面,这位女记者一直是滥用和厌女推文的目标。每个男人都必须向收到这些信息的女人大声朗读这些信息。其中少数可以刊印的例子是:“我希望你的男朋友揍你。” 这个项目由一个名为“Just Not Sports”的网站发起,目的是迫使这些男人体验“女性在体育界日复一日遭受的令人震惊的网络骚扰”。通过剥夺社交媒体的保护性匿名性,这项练习有力地传达了一个信息:如果有些话太冒犯以至于无法当面说出口,那么它也太冒犯以至于无法打字。男人们在阅读时明显感到痛苦。他们在椅子上不安地扭动着。其中一个人看起来像是被人打了一拳。每个参与的男人似乎都对遭受如此恶劣的谩骂有了更好的认识。

这项练习的核心在于阐释了同理心的表现形式:分享他人感受的能力——当您观看走钢丝的人试图穿越尼亚加拉大瀑布时,感到一阵阵恐惧;或者因为您紧张的孩子即将在独奏会上表演而感到紧张。在 18 世纪,经济学家亚当·斯密是最早命名这种情感的人之一,他称之为“同情心”——即您看到发生在另一个人身上的事情也发生在您自己身上的感觉。德国人称之为Einfühlung,意思是“感同身受”。然而,同理心不仅仅是分享感受。

十五年的神经科学研究使大多数科学家将同理心视为一个伞状术语,涵盖三个主要组成部分。情感同理心——分享他人的感受并与其行为状态相匹配(例如,当别人走钢丝时感到害怕)——是一种生物反应,在许多不同物种中都能发现,它在亲代抚育和群体生活的背景下进化而来。认知同理心,也称为视角采择或心理理论,是指思考和理解他人感受的能力。而同情关怀,或同情心,则增加了对他人痛苦采取行动的动机。总而言之,这些组成部分是我们社会生活的基本要素。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑订阅以支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。 通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

斯坦福大学的心理学家贾米尔·扎基说:“人们产生同理心是因为它对于建立亲密关系或与人交往至关重要。” 解开这些组成部分——甚至决定是否应该解开它们——一直是一项棘手的任务。 艾默里大学的灵长类动物学家弗朗斯·德瓦尔是该领域的先驱,他在 2008 年的一篇论文中将同理心描述为“俄罗斯套娃”,“核心是简单的机制,外层是更复杂的机制和视角采择能力。” 其他人则持另一种观点,专注于差异,并倾向于更狭隘的解释。

这些不同的定义占据了最近关于同理心的公开辩论的中心,这主要是由耶鲁大学心理学家保罗·布卢姆去年出版的著作《反对同理心》引发的。布卢姆花费了大量篇幅来具体说明他不喜欢哪种同理心:认知同理心很好,但他认为情感同理心是道德行为的糟糕基础,他认为“没有情感同理心我们会更好”。我们无法摆脱情感同理心——但布卢姆说得有道理。同理心并不总是好的。甚至德瓦尔也在 2009 年的一本书中承认,“同理心和善良之间没有必然的联系。” 在某些情况下,同理心会导致情绪困扰,而且它自然而然地偏向于与我们最亲近的人,而远离其他人。

作为一个社会,我们通常不这样认为。 2006 年,巴拉克·奥巴马在著名地谴责社会的“同理心赤字”时,并没有谈论同理心的负面影响。而转向“同理心培训”的雇主(在学校、医院、公司和警察部门尤其受欢迎)是为了解决问题,而不是制造问题。然而,同理心与生俱来的偏见是唐纳德·特朗普当选后美国社会出现严重分裂的核心所在。 扎基说:“尝试站在他人的角度思考,真正理解你伤害过的人或你厌恶其观点的人的经历,是非常困难、痛苦和不舒服的。”

随着对同理心研究的成熟,正在出现的是对一种细致入微且复杂的情感的更成熟的看法,这种情感通常取决于其表现的特定背景。 心理学家和神经科学家希望更好地了解同理心是如何运作的:何时对我们有利,何时对我们不利。 好消息是,从广义上讲,同理心不是一种流行的心理学人工产物。 事实上,它可以通过培训来学习,作为解决争端的一种手段。 但教授同理心需要谨慎。 宾夕法尼亚大学和平与冲突神经科学实验室主任、认知神经科学家埃米尔·布鲁诺正在研究同理心在冲突解决中的作用,但他警告说:“我们需要了解陷阱并进行测试,以确保它们不会产生讽刺效果。 然后我们可以利用这些信息来构建更有效的干预措施。”

一种多层次的现象

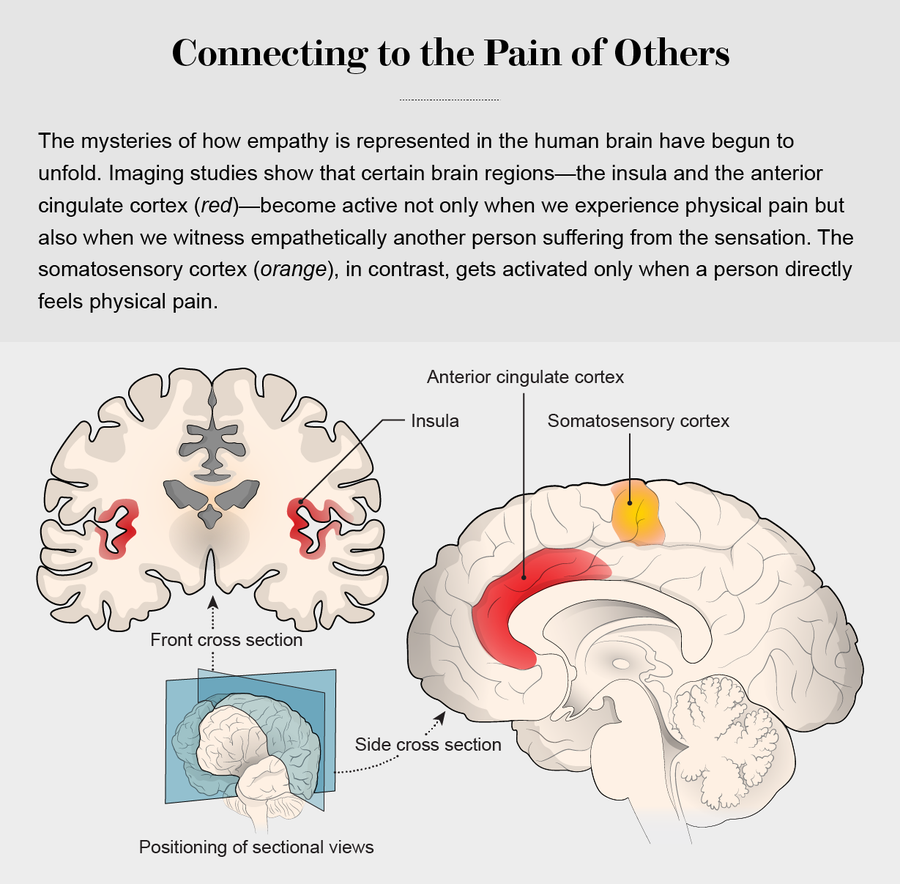

心理学家对同理心感兴趣已有数十年,但引入神经科学来研究这种情感的方法还处于起步阶段。 最初十多年的工作重点是建立独立但又相互作用的神经网络,这些网络是情感同理心和认知同理心的基础。 2004 年,现在在德国莱比锡马克斯·普朗克人类认知与脑科学研究所的神经科学家塔尼亚·辛格和她的同事在《科学》杂志上发表了一篇开创性的论文,该论文比较了一个人经历疼痛时的脑活动与同一个人在观察到所爱之人经历疼痛时的脑活动。 16 名女性在接受功能性磁共振成像扫描时,她们的男性伴侣坐在附近。 通过电极向其中一方或另一方施加不同程度的疼痛刺激。 当女性的伴侣感到疼痛时,会有一个信号提醒她们。 女性大脑的某些区域仅在自己感到疼痛时才会被激活,但另一些区域(最显着的是前脑岛和前扣带皮层的部分区域)无论谁在疼痛都会被激活。 同理心激活了疼痛网络的感情或情感部分,但没有激活疼痛的身体感觉。 该研究以及随后的许多影像学研究表明,我们同理心的核心能力始于大脑表征我们自身内部状态的方式,并进化为包括我们对他人的感受的感知。

相比之下,认知同理心代表了理解和推理另一个人状态的更费力的努力,这种能力也称为心理化或心理理论。 它在儿童一岁左右时出现,并持续发展到成年期。 大脑的心理化网络一直显示包括颞上沟、颞极和颞顶交界处。 另一个区域是额叶后面的内侧前额叶皮层,它与思考自己有关。 同情关怀激活了另一个网络。

当同理心的某个方面缺失时,其作用最为明显。 患有自闭症谱系障碍的人几乎没有能力站在别人的角度思考。 另一方面,精神病态者理解别人的感受,但严重缺乏同情关怀。 芝加哥大学的神经科学家让·德塞蒂和他的同事基思·J·约德在 2016 年的一项研究中写道:“他们知道是非对错,但不在乎。” 德塞蒂领导的多项研究发现,精神病态程度高的人在大脑中与同理心相关的区域显示出神经元和神经活动之间的异常连接。

最近,在他们 2016 年的研究中,德塞蒂和约德评估了 265 人的同情关怀、精神病态和对与正义感相关的道德问题的敏感度。 然后,参与者考虑了八种情景,并被问及以特定方式行事的可允许程度。 例如,在赶一辆不常来的公共汽车时,不停车帮助一位抱着小孩的妇女,她的钱包撒了东西,这样做是否可以接受? 研究发现,认知同理心而非情感同理心可以预测对他人的正义感。 那些“冷酷无情”(衡量精神病态的一个指标)程度高的人最不受正义感、个人对不公正的感知或对感知到的不公平的反应强度的驱动。 研究人员得出结论:“与强调与他人的不幸进行情感分享相比,鼓励视角采择和推理[认知同理心]以引发对他人的关怀可能更有效。”

致谢:塔米·托尔帕;来源:“对疼痛的同理心涉及疼痛的情感成分而非感觉成分”,作者:塔尼亚·辛格等人,发表于《科学》,第 303 卷;2004 年 2 月 20 日

去年在《科学》杂志上发表的一项研究首次提出了同理心处理过程可能不仅在何处,而且在如何运作的观点。 埃默里大学的神经科学家詹姆斯·伯克特在草原田鼠身上发现了安慰行为,草原田鼠是一种以其强大的社交性而闻名的物种。 将几对雄性和雌性动物一起关在笼子里几周,然后将雌性短暂移走。 她要么只是被隔离了几分钟,要么接受了轻微的足部电击,这是一种产生压力的恐惧条件反射形式。 当动物在笼子里重聚时,伯克特的团队观察了它们的社交互动。 如果雌性没有受到压力,那么雄性和雌性似乎都不会特别焦虑。 但是当雌性受到电击时,雄性会迅速开始剧烈地梳理雌性——这种行为被解释为安慰,因为这对动物在其他情况下不会进行这种行为,而且因为它对受惊的动物具有镇静作用。

被留下的动物表现出一种生理反应,这种反应模仿了被带走的动物的反应。 此外,安慰反应的强度因动物而异。 当伯克特观察到催产素(一种促进社会联系的激素)在田鼠大脑中的含量时,他发现了一些有趣的事情。 行为的差异是由催产素在同一大脑区域(前扣带皮层)的停靠点或受体的密度预测的,辛格曾在对他人感到疼痛同理心的人类身上识别出该区域。 随着受体密度的增加,动物花费在安慰上的时间减少。 伯克特假设,大脑该区域的催产素信号可能编码了对他人痛苦的个人痛苦反应。 他说:“对他人痛苦的某种程度的关注对于激发安慰行为是必要的,但过多的个人痛苦会导致个体避免而不是参与。”

同理心的缺点

伯克特的研究为同理心的负面方面之一提供了一种可能的解释。 当体验到的情绪是压力或痛苦时,同理心也是痛苦的——这解释了我们有时会避免这种感觉的原因。 扎基说:“如果我对每个处境比我更糟糕的人都产生同理心,我可能会被激励将我 95% 的收入捐给慈善机构。 与其陷入内疚和贫困之间的道德困境,我可能只是选择不去想那些不如我幸运的人。” 在某些职业中,例如医疗和执法部门,接触人类痛苦可能是持续不断的,过多的个人痛苦会妨碍工作的完成。 例如,医生遭受过度倦怠,自杀死亡的风险高于其他人。

过去十年的系列研究探讨了这个问题,并表明群体内和群体外的划分问题不仅适用于种族和民族差异,也适用于长期存在的体育和大学竞争。 西卡拉和她的同事发现,狂热的波士顿红袜队球迷(她的丈夫就是其中之一)不仅在他们的球队表现出色时更容易感到快乐,而且在他们的死敌纽约扬基队表现糟糕时也更容易感到快乐。 那些最强烈地感受到幸灾乐祸的人更有可能与扬基队球迷发生争吵并造成伤害。 即使当竞争群体是虚构的时,情况也是如此。 在多项研究中,西卡拉和她的同事随机将研究参与者分配到他们称为响尾蛇队和老鹰队的队伍中,然后测量对每个团队成员发生的正面或负面事件的反应。 认同响尾蛇队不仅削弱了对老鹰队的同理心,还增加了反同理心反应——也称为不太友善。

在最近发表的一项研究中,布鲁诺、西卡拉和麻省理工学院的丽贝卡·萨克斯试图确定同理心的哪个方面是跨群体界限帮助行为的最佳预测指标。 他们招募了三组参与者:美国人被要求思考阿拉伯人,匈牙利人被要求思考穆斯林难民,希腊公民被要求思考希腊债务危机后的德国人。 评估了参与者的一般同情关怀和“狭隘同理心”,即人们对自己群体与另一群体的同理心程度。 每项研究都略有不同,但在美国-阿拉伯研究中,参与者阅读了关于发生在角色身上的正面和负面事件,例如来自北达科他州的“贝丝”或来自埃及的“萨尔玛”。 后来他们被问及诸如他们是否会向阿拉伯人提供美国签证并向阿拉伯慈善机构捐款之类的问题。 在每种情况下,狭隘同理心都是结果的更重要的预测指标。 狭隘同理心越高,显示的利他主义就越少。 一般的同情关怀无法预测任何结果。

这项研究突显了使用同理心改善不信任群体之间关系的复杂性。 布鲁诺说:“如果你把来自冲突双方的孩子聚集在一起,并且你设法提高了他们的全球同理心,那对他们如何对待外群体没有任何影响。 如果他们与自己群体的成员建立了密切联系,你实际上可能增加了对内群体的同理心,而不是对外群体的同理心。” 他指出,要真正改善这种情况,需要精确:当提出这种方法时,例如一个将来自北爱尔兰的天主教和新教儿童聚集在一起的营地,“你真正想说的是你想缩小内群体和外群体之间同理心的差距。”

一种向善的力量?

改善情况当然是同理心干预的目标。 但是,让体育迷感受到厌女推文伤害的人,未来会改变自己的行为吗? 不一定。 在最早也是最著名的社会心理学实验之一中,当时都在普林斯顿大学的 C·丹尼尔·巴特森和约翰·达利以惊人的讽刺方式证明了这一结果。 1973 年,他们安排一些神学院学生就好撒玛利亚人的寓言发表演讲,另一些学生就与利他主义无关的主题发表演讲。 然后他们安排了一些事情,让神学院学生不得不匆匆从一栋楼赶到另一栋楼去演讲。 途中,每个人都经过一个在人行道上呻吟的悲惨人物。 该研究统计了哪些神学院学生停下来提供帮助。 精通好撒玛利亚人的故事对提供帮助的可能性没有影响,但匆忙却明显降低了提供帮助的意愿。 然而,几十年后,现在堪萨斯大学的名誉教授巴特森证实,感到同情心的人比那些因他人痛苦而不安的人更经常提供帮助。

自从 2004 年的开创性工作以来,辛格已将其兴趣转向完全关注同情心。 在 2012 年以来发表的几项研究中,她的实验室研究了同情心训练的神经效应,她将同情心定义为一种包括帮助动机在内的关怀感。 该训练包括一种冥想技巧,将人们通常对亲近的亲人感到的关怀感扩展到其他人。 研究人员发现,冥想训练增加了积极的情绪体验,即使在目睹他人处于痛苦之中时也是如此。 它还提高了与视角采择相关的大脑部分的活动。 在 2014 年的一项研究中,辛格和她的同事得出结论,这种形式的同情心训练可能是一种“克服同理心困扰和增强韧性的新应对策略”。

扎基谈到的是动机性同理心,而不是同情心,尽管它们本质上是同一回事。 他一直在探索干预措施在多大程度上可以增强对同理心的渴望。 在斯坦福大学,他与心理学家卡罗尔·德韦克联手,后者以其关于个人心态如何影响表现的研究而闻名。 德韦克发现,对智力等抱有固定心态的人认为自己无力改变自己的表现,而那些抱有成长心态(例如“我能行”的态度)的人则认为表现可以通过努力来提高。 在 2014 年的一系列研究中,扎基、德韦克和斯坦福大学的卡琳娜·舒曼发现,对于同理心也存在类似的心态。 那些认为努力可以改变一个人同理心水平的参与者,比那些认为同理心是一种稳定、不变的特质的人更愿意尝试站在来自社会外群体的人的角度思考。 研究人员认为,未来的干预措施应强调同理心的可塑性。

在 2016 年发表的另一系列研究中,扎基还表明,群体规范可以激励人们更加乐于助人。 例如,在其中一项研究中,参与者必须在得知其他人是慷慨还是吝啬之前,选择从 1 美元中捐出多少钱给慈善机构。 最初的平均捐款额为 9 美分,但那些随后看到慷慨行为的人显着增加了捐款额,最终捐款额几乎是那些观察到吝啬行为的人的两倍。

加州大学伯克利分校的心理学家杰森·奥科诺夫亚正在将这些发现应用于学校。 在 2016 年的一项研究中,他检查并试图改变教师对纪律的心态。 他和他的同事首先随机安排教师阅读两篇简短文章中的一篇:一篇提醒他们良好的师生关系在帮助学生学习自我控制方面的重要性。 另一篇则指出,惩罚对于教师控制课堂至关重要。 当随后向教师展示纪律事件的例子并询问他们将如何处理这种情况时,如果他们阅读了同理心心态的文章,他们的反应就不那么具有惩罚性。 第二个实验指示大学生想象自己是中学生,因为反复走到垃圾桶而扰乱课堂秩序而与老师发生冲突。 参与者被问及老师通过布置留校察看(惩罚性)或通过提问并将垃圾桶移到离学生课桌更近的地方(同理心)来回应时,对老师的尊重程度如何受到影响。 正如预测的那样,学生报告说对有同理心的老师更加尊重。

最后,奥科诺夫亚建立了一项随机试验,以测试鼓励同理心纪律的简短在线模块是否会在整个学年产生影响。 加州三个学区五所不同中学的数学教师参与了这项试验,教师接受同理心干预而非对照干预的学生被停学的可能性降低了一半。 奥科诺夫亚现在正在将这项研究扩展到 20 所学校。

重要的是要注意,奥科诺夫亚规定了他的干预措施没有做什么:它不要求教师分享学生对情况的看法。 相反,它强调理解和重视学生的观点。 正如他和他的同事在 2016 年的论文中所写的那样,目标是以“相互理解和信任的背景下”实施纪律。 这仍然是同理心吗? 奥科诺夫亚认为是。 这是广义的同理心。 而且它正在发挥作用。