克里斯托弗·希金斯位于科罗拉多州戈尔登的实验室每年都会收到几次特殊的邮件。在冰盒里,希金斯会发现几个小瓶,每个小瓶都装有多达 250 毫升的水,这些水是从美国军事基地附近的钻孔中采集的。这些水看起来很普通,但受到了被称为氟化学物质的合成化合物的污染,这些化合物在全球范围内引起了越来越多的关注。这类化学物质已在欧洲至澳大利亚的河流、土壤和人体血液中以令人担忧的浓度出现。一些最古老的化合物已被研究和禁用,但新型的、神秘的类型不断涌现。希金斯在科罗拉多矿业学院的团队是由美国国防部资助的几个环境化学实验室之一,旨在研究这些化学物质的结构。“我认为它们是目前最复杂的一类污染物之一,”他说。

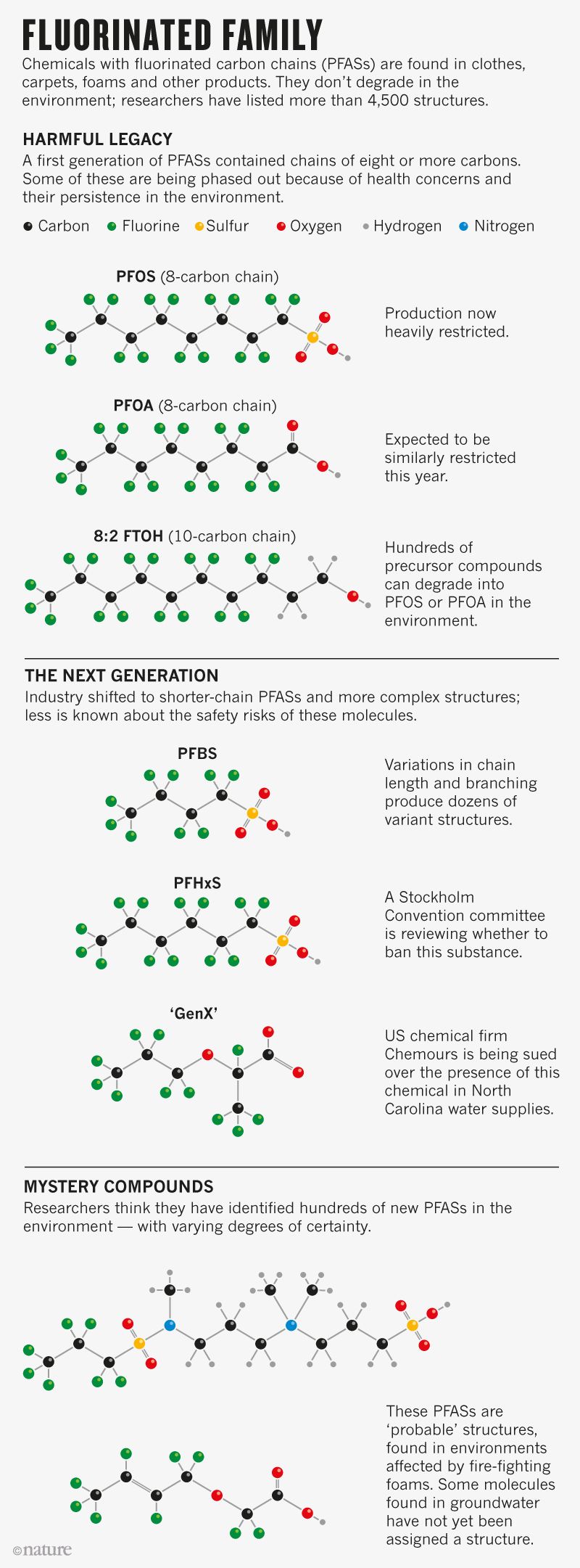

氟化学物质的故事曾经很简单。在 20 世纪 30 年代,化学工业创造了具有独特排斥油脂和水能力的表面活性剂化合物,因为它们的碳链被氟原子包裹着。在 30 年内,它们无处不在:不粘锅、雨衣、食品包装、消防泡沫和各种防污涂层中。化学家后来将这个氟化家族称为“全氟和多氟烷基物质”,或 PFAS。它们的碳-氟键是自然界中已知最强的键之一——因此分子不会降解。

到 21 世纪,内部行业研究已将两种最受欢迎的氟化学物质 PFOA(全氟辛酸)和 PFOS(全氟辛烷磺酸)的浓度升高与一系列健康问题联系起来,包括癌症和妊娠期间的问题。各公司表示将停止使用它们,各国在 2009 年同意根据控制持久性污染物的《斯德哥尔摩公约》逐步淘汰 PFOS;预计今年 PFOA 将被添加到禁用清单中。但由于这些分子不会自然降解,欧洲、美国、澳大利亚和中国的数亿人仍然暴露于超过监管机构认为健康水平的这些化合物中。

支持科学新闻事业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻事业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

从 2000 年代开始,一些工业公司转向他们声称更安全的配方。但这些配方也含有含氟碳链。并且由于化学工业不定期披露作为商业秘密的配方,科学家们正在从头开始研究除 PFOA 和 PFOS 之外的 PFAS 是否可能引起问题。“我们正在回到原点,”马萨诸塞州波士顿哈佛大学公共卫生学院的流行病学家菲利普·格兰让说,他研究持久性污染物的影响。

现在,环境化学家、流行病学家和毒理学家正在努力推断有多少种 PFAS,追踪环境中存在的 PFAS,并评估潜在危害。到去年五月,研究人员已从专利申请和化学品注册中统计了惊人的 4,730 种与 PFAS 相关的结构,其中任何一种都可能在商业用途中使用(参见 go.nature.com/2bekua3)。领导这项工作的苏黎世瑞士联邦理工学院的环境科学家王占云说,该清单仍在增长。(与其他著名的化学污染物相比,已知的二恶英只有 75 种,多氯联苯或 PCB 有 209 种。)经济合作与发展组织(OECD)环境、健康与安全项目首席管理人员 Eeva Leinala 说,并非所有 PFAS 都令人担忧,该组织委托王占云进行了这项研究。但她说,对于许多 PFAS 来说,没有毒性信息。这种差距令人担忧,因为这些化合物在环境中停留的时间太长。“这些是我们今天面临的最持久的化学物质,”王说。

卢森堡大学贝尔沃分析化学家艾玛·希曼斯基说,对于研究人员来说,追踪 PFAS 污染是一项紧迫而引人入胜的挑战。“这些化学物质一直在变化,”她说。“这是最坏的情况——也是最有趣的。”

.jpg?w=900)

克里斯托弗·希金斯和博士生阿纳斯塔西娅·尼克森,以及来自受含氟化学物质的消防泡沫影响的场所的水样。图片来源:科罗拉多矿业学院

PFAS 难题

由于在训练演习期间在那里喷洒消防泡沫,全球军事基地附近的水和土壤中富含 PFAS。这些泡沫往往是复杂的配方,可能含有数百种 PFAS。它们于 20 世纪 60 年代被引入以扑灭燃料火灾,并且性能非常好,以至于美国军方将其设置为基地和主要机场消防保护的标准。俄勒冈州立大学科瓦利斯分校的环境化学家詹妮弗·菲尔德说,它们仅占氟化学物质生产的一小部分,但却是污染问题的主要部分,因为它们直接排放到环境中,她与希金斯合作。

菲尔德和希金斯的研究团队使用质谱仪分析水样:质谱仪是一种将样品中存在的分子分离并称重的机器,然后将这些化合物分解成离子化的碎片,然后再一次称量每个较小的碎片。很容易发现已知的 PFAS,例如 PFOS 和 PFOA,因为它们的特征指纹已经为人所知。但是对于质量陌生的碎片,研究人员必须推断其结构,然后推测原始化合物可能是什么。“你开始使用化学家的头脑和铅笔和一张纸来勾勒出东西,”美国环境保护署国家暴露研究实验室的分析化学家马克·斯特里纳说,该实验室位于北卡罗来纳州三角研究园。

在提出结构后,化学家会搜索专利数据库和其他注册表,以查看公司是否记录过与其猜测相符的分子。希曼斯基说,这种称为“非目标”搜索的方法——因为科学家一开始并不知道他们的目标是什么样子——是一个缓慢的过程。“你可以在 20 分钟内分析一个样品——并进行一年的非目标数据解释。”

使用仅在过去十年才广泛使用的高分辨率光谱仪,希金斯、菲尔德、斯特里纳和其他人认为他们已经在环境中发现了近 500 种以前未记录的 PFAS。“我们没有向行业透露他们不知道的化学物质,”菲尔德说。“我们正在使用纳税人的钱来揭示行业一直知道存在的复杂混合物的成分。”

为了确定化学物质是否是他们认为的那样,研究人员理想情况下会将他们的发现与干净、纯净样品的质谱仪读数(参考标准)进行比较。但是这些很难获得,因为制造商并不总是拥有它们,而且即使拥有,他们也经常说精确的结构是商业机密信息。因此,研究人员转而宣布他们发现了不同程度置信度的 PFAS,这符合希曼斯基在 2014 年引入的规模。

研究人员还需要参考标准来准确量化血液中 PFAS 的浓度并调查健康影响。为了满足这一需求,加拿大圭尔夫惠灵顿实验室的化学家艾伦·麦卡利斯和妮可·里德尔一直在合成他们自己的 PFAS。到目前为止,他们已经制造了大约 100 种结构。其中三个结构的制造是因为它们在菲尔德和希金斯的非目标分析中被发现——这应该有助于化学家证实他们对环境中存在物质的怀疑。

新分子,同样的危害?

化学公司表示,新的 PFAS 分子的结构使其比 PFOA 或 PFOS 的问题更少。PFOA 有一个由八个碳组成的链——有时简称为 C8——但公司已转向具有六个或四个碳链的分子(参见氟化家族)。他们说,这些分子更易溶,并且更快地离开血液,因此不太可能在动物和人体中积累。另一种设计是在氟化碳链中插入一个氧原子,据称这种结构分解得更快。

但是,尽管行业保证,亚利桑那州立大学坦佩分校的环境工程师罗尔夫·哈尔登说,含氟碳链的分子不会轻易降解。华盛顿特区行业组织 FluoroCouncil 在被要求对这场争议发表评论时辩称,至少一些 PFAS 是安全的:它指出,它资助并在 1 月份发表的评论表明,六碳全氟己酸 (PFHxA)(一些更复杂的 PFAS 结构自然会转化为这种物质)是非致癌且不具生物累积性的,并且人类对其的暴露“低且不频繁”。

阿卡迪斯工程咨询公司 PFAS 咨询负责人伊恩·罗斯说,这些说法在技术上是正确的,该公司总部位于阿姆斯特丹。但他说,PFHxA 只是众多 PFAS 之一,复杂的混合物可能会在环境中留下各种神秘的中间化合物。例如,上个月发表的一项研究发现,泡沫中常用的一种 PFAS 在最终变成 PFHxA 之前可能会变成九种不同的中间体。东卡罗来纳大学格林维尔分校的毒理学家杰米·德威特补充说,关于 PFHxA 的已知数据量远小于 PFOA 和 PFOS 的数据量。

这些化合物危险性的大部分证据来自一个科学小组,该小组源于 2001 年在美国联合企业杜邦公司在西弗吉尼亚州帕克斯堡小镇提起的首例 PFAS 集体诉讼。在那里,几名直接与 C8 合作的杜邦员工生病了。该公司被指控对饮用含有 C8 水的人造成伤害,该公司已将 C8 排放到环境中。2004 年,诉讼达成和解:该公司同意支付 7000 万美元用于健康和教育基金,并资助研究以找出 C8 是否与疾病有关。结果是对近 70,000 人进行的一项流行病学研究,到 2012 年,该研究已将 C8 与包括肾癌和睾丸癌、妊娠期高血压、溃疡性结肠炎和高胆固醇在内的疾病联系起来(参见 go.nature.com/2wzex8e)。(根据和解条款,杜邦公司不得对该研究的调查结果提出异议。)在此之后,参与集体诉讼的约 3,550 名患有这些疾病的人单独起诉了杜邦公司;2017 年 2 月,这些案件全部以 6.71 亿美元一起和解。两项和解均未确定杜邦公司的不当行为。

在其他研究中,格兰让研究了其中一些物质如何影响儿童发育。20 年来,他从出生起就跟踪了法罗群岛的 500 名儿童,测量了他们母亲血液和儿童血液中五种 PFAS 的浓度。(格兰让选择法罗群岛人是因为,由于他们相对孤立的地理位置,只有少数 PFAS 出现在他们的血液中,这使得该群体比其他地方的人群更容易研究。)2012 年,他报告说,PFAS 水平较高的儿童在对疫苗产生抗体方面的能力较差。

这一发现以及其他发现促使欧洲食品安全局在 2018 年 3 月修订了其十年前制定的 PFOS 和 PFOA 暴露安全限值:PFOS 从每周每公斤体重 1,050 纳克降至 13 纳克/公斤-1,PFOA 从 10,500 纳克/公斤-1 降至 6 纳克/公斤-1。该机构表示,这意味着“相当一部分”人口暴露于不安全的水平。该机构还表示,它将在今年 12 月之前发布一项决定,决定是否为其他 25 种 PFAS 设定安全限值——以及是否可以混合评估这些 PFAS,而不是单独评估。美国环境保护署 (EPA) 直到 2016 年才制定 PFOS 和 PFOA 暴露指南;这些指南建议饮用水中这两种物质的总浓度不应高于 70 万亿分之几 (ppt,或 70 纳克/公斤-1)。去年,美国卫生与公众服务部发布了一份研究草案,建议应将安全水平设定得低得多,PFOS 为 7 ppt,PFOA 为 11 ppt(参见 go.nature.com/2crcs3c)。约有 1.1 亿美国人饮用的水中 PFAS 水平超过了此建议,600 万人饮用的水中 PFAS 水平高于 EPA 的指南。

缺失的机制

尽管对 PFOS 和 PFOA 进行了二十年的研究,但毒理学家仍在努力弄清楚 PFAS 如何在体内引起问题。“我认为我们尚未就特定机制的理解达成共识,”德威特说。例如,对长期暴露于 PFOA 的啮齿动物的研究表明,这可能导致一种名为 PPAR-α 的受体激活,PPAR-α 是一种调节肝脏和其他部位脂质代谢的蛋白质,因此可能导致肝肿瘤。人类也具有这种受体——但似乎不会因 PFOA 暴露而患上肝肿瘤。德威特说,这一发现可能与 PFAS 已被证明相关的其他类型的毒性有关,但目前尚不清楚。

当毒理学家和监管机构专注于 PFOA 和 PFOS 时,新的结构出现了。“似乎数量不断增长,”德威特说。现在,一些 PFAS 在氟原子位置包含双键或氯原子或氢原子。其他 PFAS 是支链或环状的。王说,还有一些完整的家族看起来像 PFAS,但尚未归入该描述的范畴。“这真是一团糟。”

王希望构建一个比他已经描述的数千种 PFAS 更全面的 PFAS 宇宙。欧洲将提供潜在的新信息来源。根据 2006 年出台的化学品立法,自 2010 年 11 月起,制造商必须提交有关他们投放市场的化合物的信息,尽管每年生产或进口少量(1-100 公吨)的化合物在去年 5 月之前是免税的,并且甚至更低水平的生产也不需要注册。

“我们一直在发现各种奇怪的结构,”斯德哥尔摩大学的环境化学家伊恩·库辛斯说,他与王合作。“我认为我们离最终数字还差得很远。”

王的研究可能有助于加快非目标侦探工作。他和希曼斯基现在正在合作开发一种软件工具,该工具将自动编译 PFAS 宇宙中的结构,然后将其碎片化,并按质量对碎片进行分类。有一天,研究人员可以使用该工具来识别在环境样品中发现的未知质量。

追踪和销毁

去年 10 月初,罗德岛州普罗维登斯市 I-95 公路匝道上的一辆油罐车翻车,泄漏了大约 48,000 升汽油。作为预防措施,在泄漏处喷洒了含有六碳 PFAS 的消防泡沫。事故发生在普罗维登斯河附近,该河流入约 10 公里外的纳拉甘西特湾。

罗德岛大学金斯敦分校的硕士生克里斯汀·加德纳迅速向罗德岛州环境管理部门的工作人员发送了电子邮件,该部门在夏季维护纳拉甘西特湾的浮标网络以监测水质。加德纳加入了下一次出海前往海湾的行程,携带空瓶收集每个浮标处的水,以及装满离子粉末的自制多孔管,这些粉末可以捕获 PFAS。这些“被动采样器”被连接到每个浮标上的绳索上,并在水中停留约两周。

.jpg?w=900)

克里斯汀·加德纳在纳拉甘西特湾工作,调整捕获氟化化学物质的过滤器,以便她可以追踪分子在水中的通道。图片来源:林小枝

加德纳计划分析约 20 种已知 PFAS 的样品,以查看该方法是否可以捕获它们。她还希望了解 PFAS 如何在海湾中传播。加德纳与她的导师莱纳·洛曼和格兰让一起参与了一个为期五年、耗资 850 万美元的项目,该项目由美国国家环境健康科学研究所资助。该项目的合作者,马萨诸塞州剑桥市哈佛大学的埃尔西·桑德兰正在追踪约 30 种 PFAS 从其来源到最终在环境中结束的位置。桑德兰希望研究人员可以帮助血液中 PFAS 水平较高的人追踪其暴露来源——可能是鱼类消费、饮用水或房屋灰尘。

如何去除这些化学物质是另一个问题。美国、欧洲和澳大利亚至少有 30 个 PFAS 修复项目正在进行中,每个项目耗资 100 万美元或更多。这些工作通常使用可以捕获长链 PFAS 的过滤器:那些具有八个或更多碳的 PFAS。但短链替代品在过滤器上的粘附性较差,并且释放速度更快。北卡罗来纳州立大学罗利分校的环境工程师德特勒夫·纳普说,一些新的 PFAS 完全避开了过滤器。

2017 年 4 月,澳大利亚布里斯班机场的消防泡沫泄漏导致约 22,000 升泡沫进入附近的博吉溪,这表明了一种方法。当局筑坝堵住了小溪并抽出水,将其储存在附近停机坪上的数百个水箱中。阿卡迪斯的研究人员使用臭氧氧化了大部分有机物,这个过程产生了许多微小的气泡来捕获污染物,罗斯说。“它们喜欢将它们的全氟烷基链粘在空气中,”他说。充满气泡的泡沫,浓缩了 PFAS,升到顶部并被撇去。

但随后出现了如何处理已经浓缩 PFAS 的泡沫或碳过滤器的问题。目前,大部分最终都进入了垃圾填埋场。但纳普说,这只是转移了问题。PFAS 可能会从过滤器中迁移出来,并随着雨水和其他液体渗入未衬砌的垃圾填埋场,从而威胁地下水。事实上,跨国制造公司 3M 因“故意无视明尼苏达州自然资源受到损害的高度可能性”而被明尼苏达州起诉,原因是其填埋了 PFAS 污染的废物,然后这些废物泄漏到地下水中。该诉讼于 2018 年 2 月以 8.5 亿美元和解,并且没有将任何法律责任归咎于 3M 的污染或损害。

纳普说,即使垃圾填埋场有衬里,聚集在底部的液体也常常最终进入未配备去除 PFAS 的废水处理厂,因此化学物质最终还是会进入水道。去年 8 月,EPA 拨款 600 万美元用于解决垃圾填埋场 PFAS 污染液体的研究提案。

理想情况下,化学家会找到一种方法从碳链中去除氟原子,从而形成稳定的、安全的氟离子。但这说起来容易做起来难。高温焚烧可以打破强大的碳-氟键,博吉溪泡沫最终在超过 1,100 摄氏度的温度下被焚烧,罗斯说。但关于 PFAS 在焚烧时会变成什么,以及焚烧产物是否安全,人们知之甚少。“我仍然认为这是一个研究需求,”纳普说。

罗斯说,阿卡迪斯的研究人员正在努力改进和扩大使用超声波脉冲去除 PFAS 氟原子的想法。这些脉冲会产生微小的气泡,这些气泡会膨胀、收缩并最终爆炸;气泡表面的温度足以将氟从碳中分离出来。

一个修复系统使用臭氧来清理 2017 年布里斯班机场消防泡沫大泄漏事件中的氟化化学物质。图片来源:伊恩·罗斯 阿卡迪斯和 Evocra

什么是必需品?

纳普说,就目前而言,最重要的优先事项应该是防止 PFAS 污染。他说,这意味着要推行负责任的制造和处置流程。但有些人建议更进一步,在不需要 PFAS 的地方逐步淘汰 PFAS 的使用。

《斯德哥尔摩公约》程序用于单独列出有问题的 PFAS;在 PFOA 被禁用后,《斯德哥尔摩公约》委员会已同意评估全氟己烷磺酸或 PFHxS。但库辛斯、王和洛曼认为,默认立场应该是限制所有 PFAS 在产品中的使用,除非它们提供基本功能。他们正在编写一个制定这一想法的监管框架,他们计划在今年晚些时候发布该框架。

FluoroCouncil 不同意这个想法。一位发言人说:“对如此广泛的物质做出广泛的结论或强加一刀切的监管方法是不合适的。”

尽管如此,人们对消防泡沫中 PFAS 的必要性的看法已经发生了转变。罗斯说,只要泡沫产生“稳定的气泡毯”,阻止氧气接触火焰,即使不含 PFAS 也能有效。包括悉尼、伦敦希思罗机场和新加坡樟宜机场在内的全球许多机场已经实现了无氟化,他说。去年 9 月,美国联邦航空管理局免除了美国商业机场的军事标准,允许它们开始转向无氟泡沫。

库辛斯现在正在研究 PFAS 的无数其他应用。他说,令人惊讶的应用包括一些化妆品,这些化妆品似乎在没有任何明显原因的情况下含有 PFAS。精英滑雪运动员使用氟化滑雪蜡来获得超越竞争对手的优势——但他说,没有哪个国家会单方面禁止氟化蜡来使其运动员处于不利地位。

氟化聚合物可能是最棘手的情况:它们很有用,并且被广泛认为是安全的。它们涂覆了几乎所有电子元件和太阳能电池板。它们存在于医疗设备甚至高分辨率质谱仪的管道中。(研究人员会采取预防措施以避免样品污染。)并且在使用过程中,从聚合物中脱落的 PFAS 分子非常少。然而,库辛斯说,与其制造相关的 PFAS 副产品却有很多。

有时,没有可行的替代方案。《斯德哥尔摩公约》关于禁用 PFOA 的建议中的七项豁免之一涉及医疗人员以及石油和天然气行业工人的防护服。这些人需要防止水性和油性液体的侵害,只有 PFAS 才能赋予材料这种特性。

“具有讽刺意味的是,多氟化学有点神奇,”哈尔登说。“如果它们没有那么有用,就可以很容易地说再见。”

本文经许可转载,并于 2019 年 2 月 6 日首次发表。