一年又一年,日复一日,圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔独自坐在他的家庭实验室里,低着头,弓着背,他那黑色的眼睛盯着显微镜的镜筒,这是唯一将他与外部世界联系起来的东西。他宽阔的额头和鹰钩鼻使他看起来像一位杰出的、几乎是帝王般的绅士,尽管他的头顶像修士一样秃顶。他的观众只有一群玻璃瓶,有的矮胖,有的又高又细,用软木塞塞住,里面装满了白色粉末和有色液体;其他的椅子堆满了期刊和教科书,没有给任何人留下坐的地方。染上了染料、墨水和血液的桌布上散落着既超凡脱俗又自然的图形。色彩鲜艳的透明载玻片,上面装有来自被牺牲动物的神经组织的薄片,由于化学处理,触摸时仍然发粘,散落在工作台上。

卡哈尔用左手拇指和食指调整载玻片的角,仿佛它是一个微型相框,放在显微镜的镜头下。他用右手转动仪器侧面的黄铜旋钮,一边自言自语,一边将图像调到清晰的焦点:棕黑色的物体,像墨迹一样,放射出线状附属物,背景是透明的黄色。大脑奇妙的景象终于向他揭示出来,比他想象的还要真实。

年轻的卡哈尔出现在 1871 年的摄影肖像中。来源:西班牙国家研究委员会 (CSIC) 卡哈尔研究所,卡哈尔遗产,西班牙马德里

关于支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保未来能够继续报道有关发现和塑造我们当今世界的想法的有影响力的故事。

在 19 世纪后期,大多数科学家认为大脑是由连续的纤维缠结组成的,像迷宫一样曲折。卡哈尔首次提供了明确的证据,证明大脑是由单个细胞组成的,后来被称为神经元,它们与构成生物世界的其他细胞基本相同。他认为神经元是思想和感觉等心理印象的存储单元,这些心理印象结合起来形成了我们对活着的体验:“了解大脑就等于确定思想和意志的物质过程,”他写道。他宣称,生物学家的最高理想是阐明自我的谜团。卡哈尔认为,在神经元的结构中,他找到了意识的家园。

卡哈尔被认为是现代神经科学的创始人。历史学家将他与达尔文和巴斯德并列为 19 世纪最伟大的生物学家之一,并与哥白尼、伽利略和牛顿并列为有史以来最伟大的科学家之一。他的杰作《人和脊椎动物的神经系统结构》是神经科学的基础文本,堪比进化生物学的《物种起源》。卡哈尔因其在神经元结构方面的工作而于 1906 年获得诺贝尔奖,他以奉献精神甚至带着某种同情心研究了神经元的诞生、生长、衰退和死亡,几乎就像它们是人类一样。“灵魂的神秘蝴蝶,”卡哈尔称它们为“它们的翅膀的拍打有一天可能会向我们揭示心灵的秘密。”他创作了数千幅神经元图,既美丽又复杂,至今仍印在神经解剖学教科书中,并在艺术博物馆展出。在他获得诺贝尔奖 100 多年后,我们仍然要感谢卡哈尔让我们了解神经系统的外观。有些科学家甚至将卡哈尔的神经元图纹在身上。“只有真正的艺术家才会被科学所吸引,”他说。

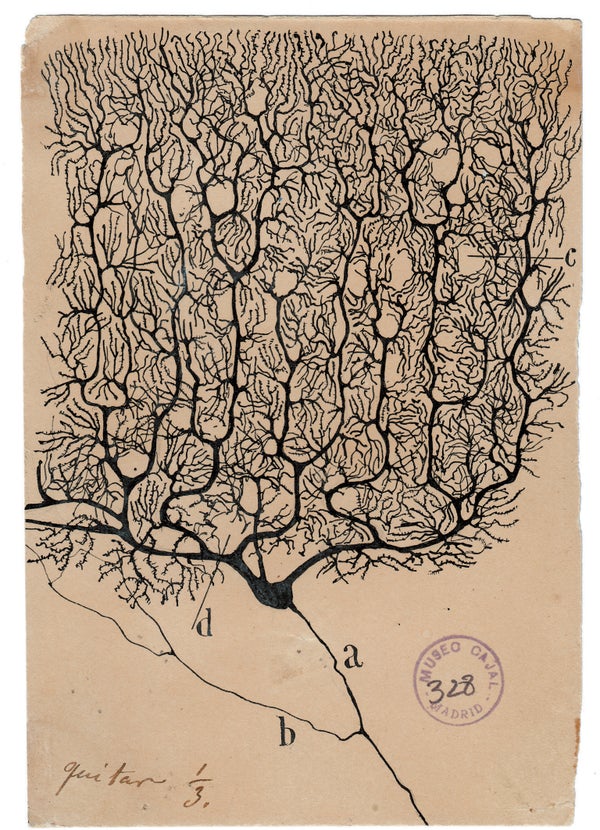

卡哈尔从鼠标丘脑(一个关键的神经信号中继点)切片中绘制的神经末梢。来源:西班牙国家研究委员会 (CSIC) 卡哈尔研究所,卡哈尔遗产,西班牙马德里

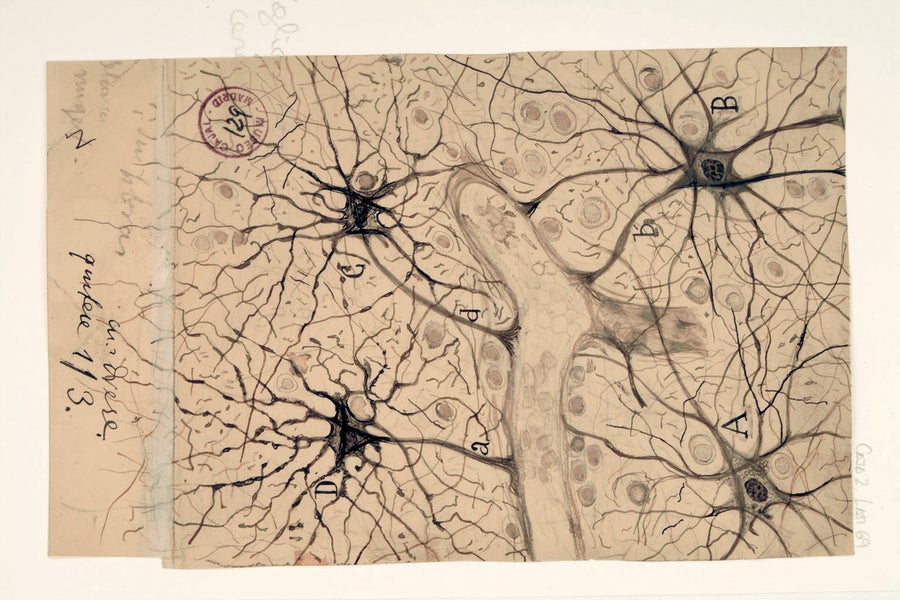

星形胶质细胞是神经元的支持细胞,环绕着血管。来源:西班牙国家研究委员会 (CSIC) 卡哈尔研究所,卡哈尔遗产,西班牙马德里

一个新的真理

在卡哈尔的时代,可视化细胞最先进的方法是组织学,这是一个复杂而反复无常的过程,用化学物质染色解剖组织,这些化学物质的分子附着在细胞的精细结构上,奇迹般地使它们在光学显微镜下可见。利用现有的原始染色剂,欧洲各地的研究人员试图澄清大脑内部存在什么的问题,大脑被认为是思维的器官,但都失败了。然后,在 1873 年,在米兰郊外阿比亚泰格拉索的公寓厨房里,意大利研究员卡米洛·高尔基通过某种运气和技巧的结合,偶然发现了一种新技术,彻底改变了神经解剖学。“我已经取得了辉煌的成果,并希望在未来做得更好,”高尔基在一封给朋友的信中写道,他吹嘘他的方法非常强大,甚至可以向“盲人”揭示神经组织的结构。他称之为黑色反应。高尔基的一位学生认识到“黑色反应的奇妙之美……[它] 甚至可以让外行人欣赏到细胞轮廓像被达芬奇画出来一样的图像。”卡哈尔第一次在一个刚从巴黎学习归来的同事家中看到了这项技术,他完全被迷住了。“在完美的半透明黄色背景上,”卡哈尔回忆说,“出现了稀疏的黑色细丝,它们光滑而细,或多刺而粗,以及黑色的三角形星状或梭形体!人们会认为它们是在透明和纸上用中国墨水绘制的设计……这里的一切都很简单、清晰且毫不混乱……惊奇的眼睛无法从这种沉思中移开。梦想中的技术成为了现实!”

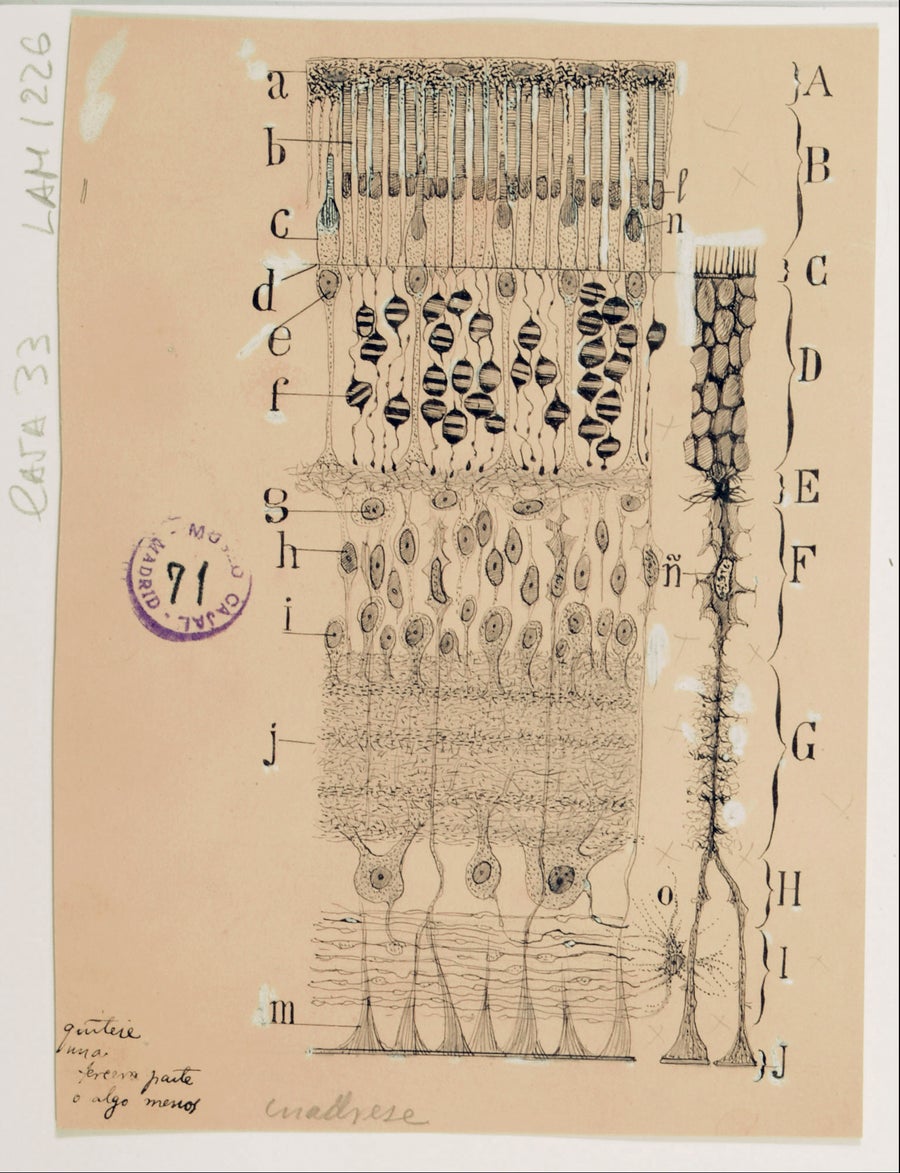

尽管黑色反应大大减少了显微镜载玻片上可见的神经元素的数量,但这些元素仍然非常密集地堆积在一起,以至于它们的纤维看起来彼此密不可分。传统上,研究人员研究的是正常寿命后自然死亡的成年人的神经组织。问题在于,在成年人的神经系统中,纤维已经完全生长,因此结构极其复杂。为了寻找解决这个问题的方法,卡哈尔转向了胚胎学——也称为个体发育——他第一次在一本大学教科书中读到过。“如果我们反向观察自然序列,”卡哈尔解释说,“我们几乎不会惊讶地发现神经系统的许多结构复杂性逐渐消失。”在较年轻的标本的神经系统中,细胞体在理论上会更简单,纤维更短更少,它们之间的关系更容易辨别。神经系统也非常适合胚胎学方法,因为随着轴突的生长,它们会形成髓鞘——脂肪和蛋白质的绝缘层——这些髓鞘会排斥银微晶,阻止封闭的纤维被染色。没有厚鞘的年轻轴突更充分地吸收染料。此外,成熟的轴突有时会长到几英尺长,更容易在切片过程中被切断。“既然成熟的森林被证明是无法穿透和无法定义的,”他写道,“为什么不回到苗圃阶段研究幼林呢,我们可以这样说?”

36 岁时,卡哈尔发现自己正在孵化鸡蛋,就像他小时候喜欢做的那样。这一次,卡哈尔没有等待见证“新生儿的变态”,而是在几天后切开蛋壳,取出了胚胎。胚胎组织太脆弱,无法承受切片机的夹具的压力。因此,他用左手拇指和食指夹住组织块,用剃须刀片切片,运用了他年轻时在令人厌恶的学徒生涯中学到的理发师技能,这是他以前从未预料到的方式。一位在巴塞罗那与卡哈尔在实验室一起工作的私人学生证实,他手工切割的切片——通常在 15 到 20 微米厚之间——与任何机器切割的切片一样完美。

1888 年 4 月,卡哈尔制备了来自三日龄鸽子胚胎小脑的样本。通过显微镜,他将目光锁定在一个清晰、细小的轴突上,它从基部向下弯曲——细胞体上一个柔软的锥形隆起——并追随着这条黑色的线,全神贯注,仿佛他仍然是一个男孩,追随着河流的流向。轴突弯曲,沿着下方的细胞层延伸,直到它开始分支。在卡哈尔的眼中,用黑色反应染色的浦肯野细胞类似于“最优雅和枝繁叶茂的树”。他追踪了从细胞中央“珍珠状”体一直到末端的树枝,末端靠近其他细胞,称为星状细胞,每个细胞都形成一种“篮子”形状。虽然关系密切,但一个细胞的“梨”和另一个细胞的“篮子”永远不会接触。卡哈尔感觉到一个“新的真理”在他的脑海中升起:神经细胞自由地结束了。它们是独立的个体。

来自视网膜的细胞层。卡哈尔研究了来自不同动物的视网膜切片,注意到它们的结构相似性。来源:西班牙国家研究委员会 (CSIC) 卡哈尔研究所,卡哈尔遗产,西班牙马德里

纠结的丛林

自从研究人员在古代开始研究神经系统以来,他们倾向于将其结构与当代技术进行比较。古埃及人从大脑的外部外壳(带有裂缝和褶皱)中看到了冶炼矿石后留下的波纹状炉渣。古希腊人认为大脑的功能就像弹射器。勒内·笛卡尔认为,动物精神从大脑流经空心神经,使肌肉膨胀,就像液压油在圣日耳曼皇家花园的机器中流动一样。在 19 世纪,一个新的交通运输时代,解剖学家奥托·代特斯以及许多其他人将神经系统设想为铁路,铁路在交叉口可以引导交通。

19 世纪中期,神经系统的铁路隐喻让位于另一项变革性技术进步:电报。以赫尔曼·冯·亥姆霍兹和埃米尔·杜布瓦-雷蒙为首的德国生物物理学派带头冲锋。“我们这个时代的奇迹,电报,很久以前就在动物身上建模了,”杜布瓦-雷蒙在 1851 年的一次演讲中说。他认为神经系统和电报之间的相似之处要深刻得多。“这不仅仅是相似性,”他写道。“这是两者之间的亲缘关系,不仅仅是效果的一致,也可能是原因的一致。”反过来,设计电报网络的工程师,如塞缪尔·莫尔斯和维尔纳·冯·西门子,将生物神经系统视为集中化和组织化的模型。随着人们首次跨越国界旅行并在世界各地相互交流,互联互通成为一种社会理想。当德国最终在 1871 年统一时,其以柏林为中心并延伸至所有领土的电报网络,既成为帝国权力的象征,也成为帝国权力的工具。大约在那个时候,也许是受到主要隐喻的影响,德国解剖学家约瑟夫·冯·格拉赫通过显微镜观察神经组织,看到了纤维的缠结——一张网。

卡哈尔在工业化前的乡村长大,他在神经系统中看到了他童年时代的自然景象。“在我们的公园里,有没有比小脑的浦肯野小体或精神细胞,换句话说,著名的脑锥体更优雅和枝繁叶茂的树?”他问道。他观察到轴突的小分支“像墙上的苔藓或荆棘一样”,通常由“像花朵一样短而精致的茎”支撑;一年后,他确定了术语“苔藓纤维”。他发现,这些纤维以“玫瑰花结”结尾,靠近其他细胞的树突,但同样,它们不会接触。有“巢状末梢”和“攀爬纤维”,它们“像常春藤或葡萄藤一样依附在树干上”。

最重要的是,这些细胞似乎像“一片伸展开来的树林”一样连接在一起。灰质是“果园”;锥体细胞被塞进“难以辨认的树林”中。卡哈尔说,他在思考“成熟的森林”和“幼林”之间的复杂性差异时,偶然发现了研究神经系统的胚胎学方法。大脑皮层,既无法穿透又狂野,是一片“可怕的丛林”,就像他在古巴参加十年战争时遇到的丛林一样令人生畏。卡哈尔认为,凭借意志力,人类可以将“神经细胞的缠结丛林”转变为“一个有序而令人愉悦的花园”。卡哈尔总是担心他所处环境的落后阻碍了他的智力发展。“我后悔我没有首先在一个大城市里看到光明,”他在他的自传中写道。但他童年时代未开发的景观成为了滋养一种与他的同代人不同的理解的沃土。

尽管他时不时地提到电报,但在他撰写并在 1894 年罗马国际医学大会上缺席宣读的演讲中,卡哈尔从根本上拒绝了这种隐喻。他的反对意见既根植于他的解剖学发现,也根植于他对自身思维的观察。“一个连续的预先建立的网络——就像电报线的格子,在其中无法创建新的站点或新的线路——有些僵化、一成不变、无法修改,”他说,“这与我们所有人对思维器官的看法背道而驰:在一定限度内,它是可塑的,并且可以通过有针对性的智力体操来完善。”换句话说,他知道他可以改变自己的想法。这就是为什么他不能容忍网状结构,因为网状结构的结构是固定的。神经系统必须具有改变的能力,他认为,这种能力对于生物体的生存至关重要。卡哈尔依靠各种术语来表达这个概念:“活力”、“内部分化力”、“[神经元] 对环境条件的适应”——以及,最重要的是,“可塑性”。

卡哈尔并不是第一个使用“可塑性”这个词的人,尽管他的罗马演讲是在广泛的国际听众面前发表的,但可能促成了这个词的普及。这个概念仍然是卡哈尔对科学最持久的贡献之一,它的灵感来自他独特且非传统的的世界观。