认知神经科学家卢克·米勒在他的公寓里摆弄着一根窗帘杆,这时他突然意识到一件奇怪的事情。当他用杆子击打物体时,即使不看,他也能感觉到接触点,就好像那是他身体的感觉延伸。“这有点奇怪,”米勒回忆起当时的想法。“所以我去了[实验室],我们在实验室里玩了玩。”

通过工具感知触觉并不是一个新概念,尽管它尚未得到广泛研究。在 17 世纪,哲学家勒内·笛卡尔讨论了盲人通过手杖感知周围环境的能力。虽然科学家们对工具的使用进行了广泛的研究,但他们通常关注人们如何移动工具。“在很大程度上,他们忽略了工具使用的感觉方面,”米勒说。

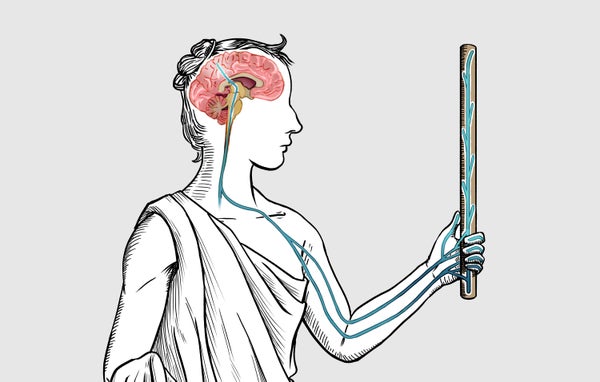

在2018 年发表于《自然》杂志的研究中,米勒和他在法国里昂第一大学的同事报告说,人类实际上非常擅长仅凭触觉来精确定位物体与手持工具的接触点,就好像物体在触摸他们自己的皮肤一样。工具不像我们的皮肤那样有神经支配,那么我们的大脑是如何知道它何时何地被触摸的呢?在 12 月发表在《当代生物学》杂志上的后续研究结果表明,参与感知身体触觉的大脑区域同样处理工具上的触觉。“工具被视为你身体的感觉延伸,”米勒说。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事。

在最初的实验中,研究人员要求 16 名右撇子受试者确定他们在一根一米长的木杆上感受到的触摸位置。在总共 400 次试验中,每位受试者比较了杆子上两次触摸的位置:如果感觉位置不同,参与者不做出反应。如果位置相同,研究中的人们会踩下脚踏板来表明触摸是靠近手还是远离手。即使没有任何使用杆子的经验或关于他们表现的反馈,参与者的平均准确率也达到了 96%。

在实验过程中,研究人员使用头皮电极记录了受试者的皮层脑活动,发现皮层迅速处理了工具被触摸的位置。在杆子在同一位置连续被触摸两次的试验中,先前被证明可以识别身体触摸的大脑区域(包括初级躯体感觉(触觉)皮层和后顶叶皮层)的神经反应明显受到抑制。

有证据表明,当感觉大脑区域反复接收到相同的刺激时,底层神经元群体的反应会受到抑制。这种重复抑制可以被测量并用作“时间戳”,以表明刺激在大脑中被提取的时间。

当研究小组用手臂而不是杆子对一些相同的受试者进行触摸测试时,他们观察到在相似的时间尺度上,相同的大脑区域也出现了类似的重复抑制。躯体感觉皮层在杆子和手臂接触后 52 毫秒(约二十分之一秒)内受到抑制。在 80 毫秒时,这种活动抑制扩散到整个后顶叶皮层。这些结果表明,检测工具上触摸位置的神经机制“与定位身体触摸的神经机制非常相似”,法国里昂神经科学研究中心的神经科学家、这两项研究的资深作者亚历山德罗·法尔内说。

有趣的是,米勒说,每次接触后,杆子都会振动约 100 毫秒。“因此,当杆子在手中完成振动时,您已经在几十毫秒之前提取了位置,”他补充道。杆子上的振动由嵌入我们皮肤中的触觉传感器(称为帕西尼受体)检测到,然后将神经信号传递到躯体感觉皮层。手部帕西尼活动计算机模拟显示,关于杆子接触位置的信息可以在 20 毫秒内有效提取。

杆子上的振动可能提供了触觉定位所需的关键信息。研究人员重复了相同的杆子实验,测试了一位右臂失去本体感觉的患者,这意味着她无法感知肢体在空间中的位置。然而,她仍然可以感知浅表触摸,并且当她双手握住杆子时,她能够定位杆子被触摸的位置,并且在任务期间具有与健康患者相似的脑活动。 法尔内说,这一发现“很有说服力地表明,通过触摸传递的振动(患者的振动感仍然存在)足以让大脑定位杆子上的触摸”。

总而言之,这些结果表明,人们可以使用检测身体触摸的相同神经过程,快速有效地定位工具上的触摸。虽然法尔内强调,研究中没有人认为工具“已成为他们自己身体的一部分”,但他表示,这项工作表明受试者经历了感觉体现,“大脑通过重用其对身体的了解来重新调整处理物体的策略”。

密苏里大学研究神经修复学的认知神经科学家斯科特·弗雷说:“这是一项非常出色、全面且周到的工作。” 弗雷没有参与这项研究,他认为这些结果可能有助于改进假肢的设计,因为它表明“无感觉物体可以成为潜在的从世界检测信息并将其传递到躯体感觉系统的方式,”他说。“我认为假肢设计领域的人们并没有真正考虑过这一点。但也许这表明他们应该考虑。这可能会带来一个新颖的想法。”