在哈佛大学皮博迪博物馆的藏品中,保存着一种非常奇特生物的木乃伊遗骸。它有猴子般萎缩的头部、躯干和手臂,但腰部以下却是鱼。这个奇异的混合体是波士顿博物馆的创始人摩西·金博尔从一位船长的家人那里买来的。金博尔在 1842 年将其租给了经纪人 P. T. 巴纳姆,用于他在纽约市颇受欢迎的美国博物馆。巴纳姆声称它是在斐济发现的美人鱼。

事实上,这类通常用于出售的人工制品,在当时是由日本的渔民和工匠用动物部件制成的(尽管美人鱼的某些部分似乎是用纸浆制成的)。美人鱼、半人马和喀迈拉等神话中的混合野兽证明了我们对生物形态可塑性的持久迷恋:即自然生物可以变异或被重新配置的观念。无论是传说中还是小说中,从 H. G. 威尔斯 1896 年的小说《莫罗博士岛》到 2009 年的电影《人兽杂交》,我们似乎都倾向于将生物体想象成可以随意洗牌和重新排列的部件的集合。

但是,粗略地缝合部件不会产生可行的生物体。身体不是任意部分的集合;人类胚胎会成长为一个具有人类身体标准特征的生物,所有部分同步工作。生物形态似乎具有不可避免的、独特的目标结构。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将有助于确保未来能够继续报道关于发现和塑造我们当今世界的想法的有影响力的故事。

一个名为合成形态学的新兴学科现在正在质疑这种观念。它询问生物物质的自然形状和组成可以被改变到什么程度以及如何改变。其目标不是创造像斐济美人鱼那样怪诞的生物,而是为了更多地了解自然形态发生(生物形态的发育)的规则,并通过工程化活体组织来制造有用的结构和设备,用于医学、机器人技术以及其他领域。

合成形态学可能被认为是合成生物学的下一个阶段。后一学科在改造细胞以执行非自然任务方面取得了令人瞩目的成就——例如,对细菌进行编程,使其在污染物和其他化学物质存在的情况下发光。合成生物学的大部分工作都涉及基因工程,以引入基因网络,赋予细胞新的功能,例如制造酶来制造非天然分子。

合成形态学在更高的层次上工作:控制许多细胞将组装成的形状和形式。利用多细胞生物(如我们)的细胞,该技术可能使科学家能够通过利用似乎存在于生物物质中的巨大通用性和形态与功能的可塑性来设计全新的组织、器官、身体甚至生物体。麻省理工学院的生物工程师罗杰·D·卡姆说,可能性仅受我们的想象力限制。例如,我们可能会设计一种新型器官,它可以分泌特定的生物分子来治疗疾病,类似于胰腺分泌胰岛素的方式。它可以具有传感器细胞,用于监测血液中疾病的标志物,类似于已用于给药的控释植入物——但它是活的。或者,卡姆说,我们可以制造“超级器官”,例如能够记录可见光谱之外的紫外线的眼睛。

最终,我们可以想象创造出全新的生物——这些生物的形状不是由进化塑造的,而是由我们自己的设计塑造的。“通过研究自然生物,我们仅仅探索了所有可能存在的生物的选择空间中的一小部分角落,”塔夫茨大学的生物学家迈克尔·莱文说。“现在我们有机会真正探索这个空间。”合成形态学提出了深刻的问题,挑战了生物学的现状:形态来自哪里?进化制定了哪些规则来控制它?当我们绕过它们时会发生什么?这样做可能会颠覆我们对身体、自我和物种——甚至生命本身的传统观念。

生命形态的规则

将生物物质视为可以随意塑造和工程化的物质,是 19 世纪出现的一场革命性思想。动物学家长期以来一直将生物形态视为天生的,查尔斯·达尔文认为自然选择塑造了它们以适应其环境。在 19 世纪中期,达尔文的支持者托马斯·亨利·赫胥黎等人开始怀疑存在一种通用的“生物物质”形式——通常称为原生质——最原始的生命形式就是由此形成的。

在他的 1912 年著作《生命的机械观》中,德国生理学家雅克·勒布认为,生命可以而且应该根据工程原理来理解。在发现他可以通过用简单的盐溶液处理未受精的海胆卵来刺激无性繁殖后,他确信大自然用生物物质做事的方式不是唯一的方式。“现在,一个想法在我面前徘徊,”他写道,“人本身可以充当创造者,即使在生物自然界中也是如此,最终按照自己的意愿塑造它。”

大约在勒布的书出版的同时,法国医生亚历克西斯·卡雷尔开发了在培养基中培养组织的技术:一种不成形的活体材料。他希望不仅可以保存,还可以体外培养器官,以便在天然器官磨损时进行移植,从而传达永生的前景。

这种情况尚未发生,但组织培养现在已成为一项成熟的技术,用于制造例如用于移植的合成皮肤。现在,常规做法是在培养皿中培养活细胞,包括人体组织的细胞,用它们代谢、复制和繁殖所需的营养物质来维持它们——就像我们可以培养细菌或酵母菌落一样。

将细胞视为我们身体的“构建块”可能会使它们看起来相当被动,就像组织砖石结构中堆砌的普通砖块一样。但它们比这聪明得多。在许多方面,每个细胞本身都是一个活的实体,能够繁殖、做出决定以及响应和适应其环境。多细胞生物物质会 concoct 自己的方案,这意味着细胞不一定会停留在相同的位置或状态。

这在新生物体(例如人类)从单个受精卵或合子的发育中尤为明显。当那个单细胞变成两个、四个,最终变成数十亿个时,它会从看起来像一个无结构的相同细胞球变成一个具有明确形状的身体,其中包含不同的组织,细胞在其中发挥不同的作用——例如,产生心脏的电协调收缩,或在胰腺中分泌激素胰岛素。

科学家和自然哲学家们数千年来一直想知道这种身体计划从何而来。早期胚胎的无特征 blob 如何知道要制造什么以及在哪里制造?生物学教科书的答案是,该计划包含在细胞的 DNA 中,由基因编码。但这种概念很快就会崩溃。是的,合子似乎获得的唯一指令是基因组,但您会在那里徒劳地寻找心脏或大脑的任何蓝图。基因只是编码蛋白质或其他可以提高或降低其产量的分子。

最好将细胞的分子网络视为编码某些行为和倾向,形态学从这些冲动在许多细胞之间发挥作用时出现。为了理解——也许最终控制——多细胞结构的形态,我们需要弄清楚这些行为规则。

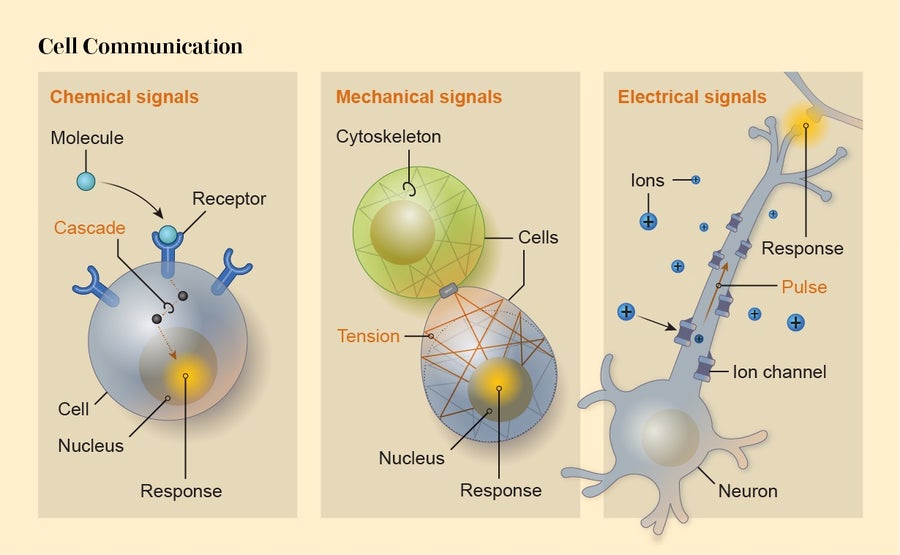

细胞通过相互沟通和响应来产生秩序和形态。每个细胞都以膜为界,膜上布满了分子,通常是蛋白质。这些分子能够接收细胞表面的信号,并将其转化为细胞内部网络中的信息,通常以特定基因的激活或抑制结束。

这些外部来源的信号有三种主要的通信模式。一种是化学的:一个分子到达细胞表面并与那里的蛋白质受体结合,触发受体中的某些变化,从而启动细胞内部的信号级联。

来源:Jen Christiansen

或者,细胞内的活动可以通过机械信号(例如当另一个细胞粘附并拉动膜时膜的拉伸)来改变。通常,这些机械信号通过膜蛋白“转导”——转化为某种内部效应——膜蛋白在拉动或挤压时会改变其行为,例如,允许或排除试图进入细胞的带电离子。

第三种模式是直接电信号。离子穿过细胞膜会导致细胞电极化。这就是电信号通过心肌传输以诱导规则收缩的方式:脉冲通过称为间隙连接的连接从一个细胞传递到另一个细胞。这种电信号是大多数细胞共享的一种能力。

莱文认为细胞之间的生物电信号创造了特别强大的信息处理能力,可以影响形态。因此,他说,它代表了再生医学和合成形态学应用的一个有用的“控制旋钮”。莱文、塔夫茨大学的瓦伊巴夫·派及其同事已经证明,青蛙大脑中神经结构的发育 似乎受胚胎细胞膜上的电压控制。当研究人员永久激活了一个名为 Notch 的关键基因(诱导前体细胞在青蛙胚胎中变成神经元的因素之一)时,大脑发育受到破坏。但他们能够通过改变附近其他细胞的膜电压来使其回到正确的轨道:生物电信号覆盖了来自基因的信息,从而使正常的形态发生得以进行。

形态发生是一个微妙的过程,涉及整个生物体的尺度、细胞内的遗传和分子活动以及介于两者之间的一切的信息相互作用——自下而上、自上而下和中间向外信号传导的复杂混合。如果胚胎的某一部分中的细胞比另一部分繁殖得更快,则发育中的组织可能会弯曲和折叠。这种变形会产生机械应力,这些应力会反馈到这些细胞中,从而开启和关闭某些基因,从而将细胞与其他细胞区分开来,并将它们沿着发育轨迹引导到特定的组织或器官。

在另一个例子中,当细胞团在胎儿中生长时,内部的细胞可能会被输送氧气的血液毛细血管切断,从而触发它们产生和释放化学物质,这些化学物质诱导它们的一些邻居发育成血管形成细胞。细胞的 DNA 中从来没有血管系统的蓝图;相反,最终的分支管网络是由细胞相互作用和响应规则产生的突现形态。

莱文说:“基因组指定了一个具有巨大可塑性的细胞集合,”它执行重排,直到达到正确的目标形态为止。”这种目标形态存在的最引人注目的例证之一是被称为前肾管的管子在新蝾螈中的生长方式。如果细胞有遗传指令告诉它们组装成管子,我们会期望较大的细胞制造出成比例较大的管子。然而,在 20 世纪 40 年代,胚胎学家格哈德·范克豪泽通过使用具有额外染色体的细胞来测试这一想法,这些染色体使它们比通常尺寸更大。他发现,发育出直径和厚度正常的管子——只是包含的细胞较少。最大的细胞改变形状,几乎靠自己制造了结构。就好像细胞集体“知道”它们的目标结构是什么,并相应地调整了它们的个体行为。阿尔伯特·爱因斯坦对这些实验很着迷,他写信给范克豪泽说,“形态和组织的真正决定因素似乎相当模糊。”

在称为涡虫的原始扁形虫中发现了这种明显的“整体视野”的多细胞结构的一个更引人注目的例子。切掉涡虫的一块,它会再生出所有被移除的组织,不多也不少。即使是涡虫的一小部分也可以再生为具有典型形状和比例的完整蠕虫。人类显然缺乏这种能力——那么涡虫是如何做到的呢?这似乎需要再生细胞能够“读取”整体身体计划:窥视整体,询问缺少什么,并相应地调整以保持形态完整性。它们能够利用自上而下的信息。莱文认为,这种信息是通过生物电信号传递给细胞的,生物电信号控制着鱼类、青蛙和人类等其他生物的形态维持。当他和他的同事操纵涡虫的碎片以改变其生物电状态时,再生细胞产生了意想不到的解剖结构——例如,两端都有头的蠕虫。

这种再生潜力可供蝾螈和火蜥蜴等两栖动物使用,它们可以再生被截肢的肢体和尾巴。这一壮举需要两种形态能力:再生细胞必须能够发育成多种组织类型,如皮肤、肌肉、骨骼和血管,并且这些组织必须以正确的方式自发组织起来。两栖动物保留了此类多功能细胞(称为干细胞)以进行修复工作。如果我们想找到赋予我们自身身体再生能力的方法,我们需要了解并掌握控制形态的全局规则。

细胞的可塑性

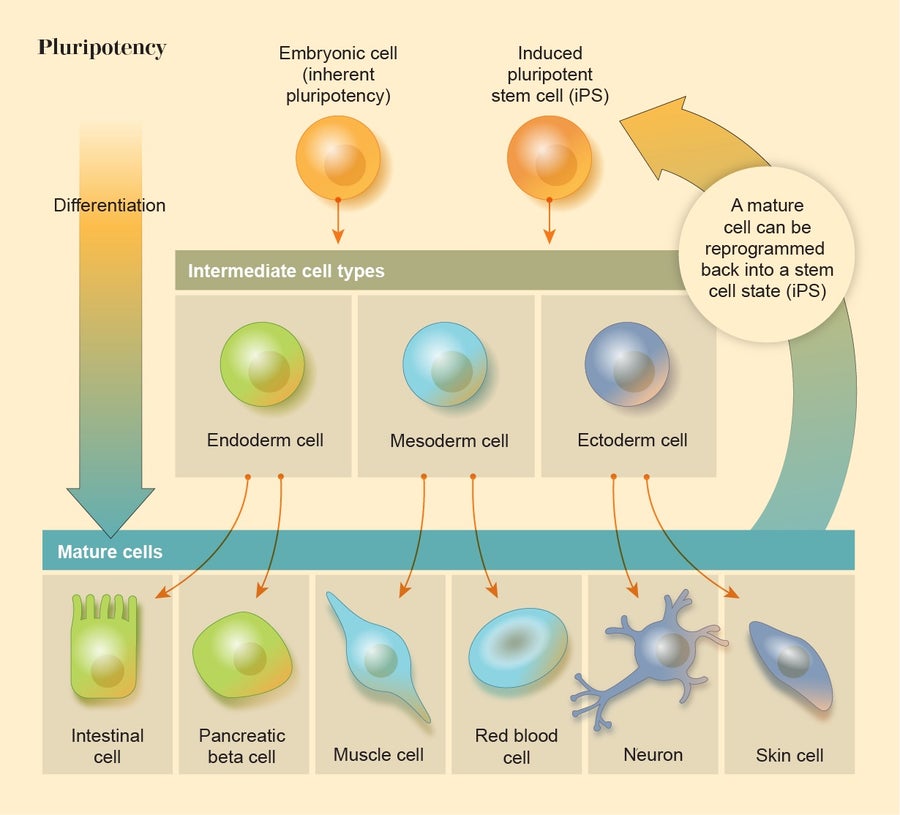

所有胚胎都包含一团能够发育成身体任何组织类型的细胞,这种特性称为多能性。然而,在人类中,这些细胞通过一系列转变逐渐失去这种可塑性,从而将它们分化为专门的角色。长期以来,人们一直认为,当这些胚胎细胞失去多能性时,这种通用性就会永远消失。但 2006 年,加利福尼亚大学旧金山分校的生物学家山中伸弥和他的同事表明,事实并非如此。他们能够通过向成熟的分化哺乳动物细胞中注射在胚胎干细胞 (ESC) 中活跃的基因混合物,将这些细胞切换回干细胞样状态,从而有效地倒转了胚胎发育的时钟。他们的实验表明,我们细胞的命运,以及我们组织和身体的性质,远没有人们想象的那么不可避免和不可抗拒:生物物质是可塑的和可编程的。

来源:Jen Christiansen

细胞重编程现在正在再生医学中探索。一些研究人员正在寻求对抗黄斑变性,这是常见的致盲原因,通过重编程眼睛中的细胞来支持光敏视网膜细胞。其他人则希望通过使用由诱导多能干细胞 (iPSC) 制成的神经元来治愈神经退行性疾病,如帕金森病或脊髓损伤,这些神经元可以恢复神经网络中受损的连接。

当细胞被重编程时,它们也会获得新的形态学知识。例如,重编程为 iPSC 的皮肤细胞,然后在培养皿中作为神经元培养,可能不会简单地生长成一团乱麻。在合适的生长培养基中,它们可能会尝试变成大脑,重现发育中的大脑中看到的一些结构,包括皮质样神经元的有组织层和成熟皮质中看到的一些特征性褶皱。

这种重编程的细胞在制造完整器官方面效果不是很好,因为它们缺少一些重要的信息,而在胚胎中,这些信息将来自周围组织。而且 目前,这种“类器官”无法长得很大,因为它们缺乏血管网络,这意味着中心的细胞最终会因缺乏营养而饿死。为了解决这个问题,研究人员正在寻找方法来鼓励一些细胞发育成血管。如果移植到小鼠体内,肝脏类器官会自发地与动物自身的血液供应系统整合。

所谓的嵌合胚胎提供了多细胞结构中细胞通用性的另一个证明,嵌合胚胎包含来自多种生物体的细胞。由于非常不同的物种通常无法杂交,因此像希腊神话中的喀迈拉这样的怪物杂交体似乎在生物学上是不可能的;制造像斐济美人鱼这样的东西的唯一方法是粗略地将无生命的尸体缝合在一起。但在单个细胞的层面上,物种障碍并不像我们想象的那么重要。所有细胞都说大致相同的语言,不同物种的细胞在胚胎中似乎相处得相当好。科学家们已经创造了几种嵌合动物——不同物种细胞的镶嵌体,例如称为 geep 的山羊-绵羊混合体——方法是将一种物种的干细胞添加到另一种物种的胚胎中。

进化距离越远,嵌合体就越不稳定。一些研究人员现在正在试验,看看“人类”器官,由人类干细胞(ESC 或 iPSC)制成,是否可以在猪和牛等家畜动物中生长,以创建器官移植的储备库。

所有这些都证明,在细胞层面上,生物形态学没有什么固定或不可避免的东西。如果这看起来令人惊讶,那可能是因为我们一直坚持发育生物学的蓝图图景。但是,这张图景要求对身体计划进行过度——实际上是不可能的——过度规定。例如,蓝图永远无法规定我们 860 亿个神经元中的每一个应该如何连接。进化所需要做的只是指定细胞通讯和行为的基本规则,当这些规则在已知的、可预测的子宫或卵子环境中发挥作用时,将可靠地创造出特定的形态。

也许这是制造复杂生物体最有效的方法:不是以按数字绘画的方式对每个细胞进行编程,使其去到特定的位置并成为特定的事物,而是为细胞提供相互作用规则,使其能够自己弄清楚其余的事情。但是,改变环境,相同的规则可能会产生非常不同的最终结果。莱文、塔夫茨大学的道格拉斯·布莱克斯顿及其同事最近的工作令人震惊地说明了这一点。他们只是将青蛙胚胎分解成小块,然后让它们在营养培养基中做它们会做的事情。莱文说,“如果我们给它们重新构想多细胞性的机会”,那么“它们会构建什么呢?”

几天后,这些细胞聚集成小团块,开始表现得像多细胞微生物,长出纤毛,即毛发状的突起,这些突起以同步方式跳动,以推动团块在液体中移动。研究人员将这些结构称为异种机器人(参考原始生物非洲爪蟾 Xenopus laevis 的拉丁名称),如果损坏,它们会重新形成形状,这表明它们的形态存在某种“目标”。就好像这些细胞中的遗传指令,加上它们支持的细胞相互作用规律,可以产生与正常情况下发育的青蛙完全不同类型的生物。“我们有机会在 48 小时内制造出以前从未存在过的生物,”莱文说。现在,他正在想象制造可重新配置和“不朽”的生物,因为“当它们死亡时,单个细胞会爬出来独自生活,并且可能会在以后再次重新组合成其他东西。”

形态工程

类器官、嵌合体和异种机器人都表明,细胞可以制造出除达尔文进化提供的实体之外的稳定实体。我们可以通过设计来选择和生成目标形态。剑桥大学的细胞生物学家玛尔塔·沙巴兹·阿隆索说:“我们绝对可以迫使细胞创造出非自然的形状。”然而,制定控制合成形态学的规则,比弄清楚如何用具有特定组装规则的积木(如乐高积木)进行构建要困难得多。

对于细胞而言,积木本身会因组装过程而改变。沙巴兹·阿隆索说:“在一个简单的机械世界中,您将拥有彼此相互作用的部件,遵循一组规则来构建更复杂的结构。”但是,她补充说,“发育的美妙之处”——也是复杂之处——在于“构建结构的过程改变了积木的本质。在整个发育过程中,来自生物组织不同尺度的过程之间存在持续的串扰。”

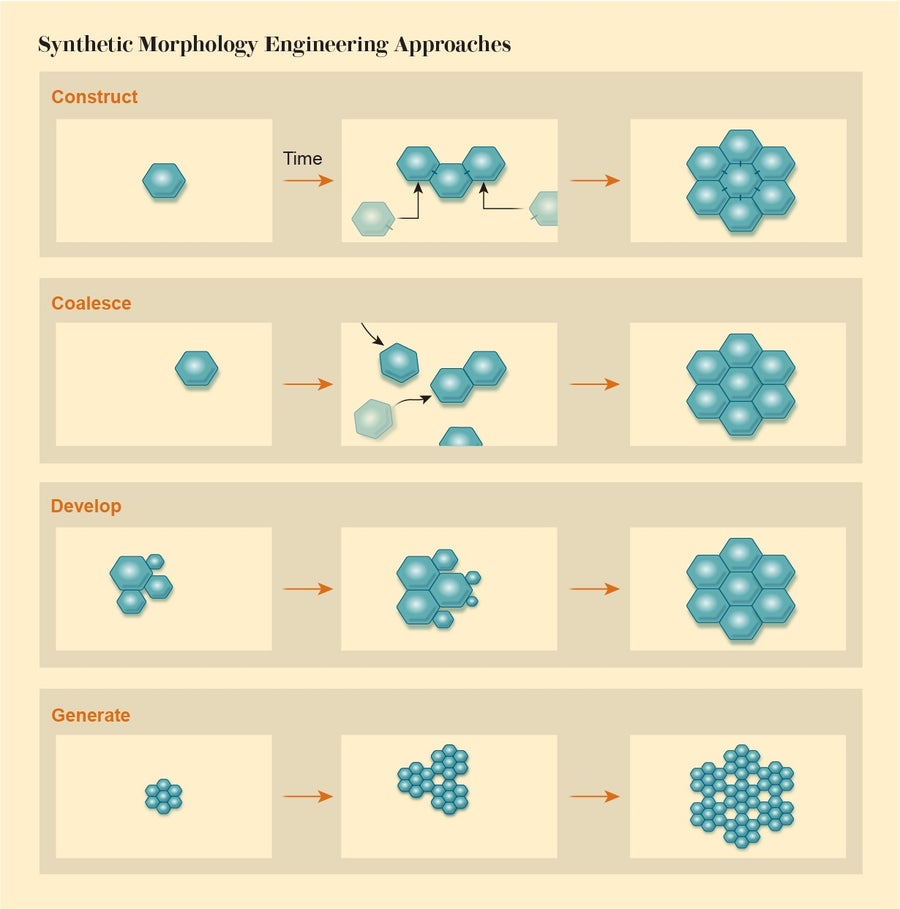

因此,合成形态学需要一种新的工程观点,在这种观点中,我们不是按照蓝图以简单的装配线方式从基本组件组装物体。我们必须利用相互作用规则,使所需的结构能够像通过各部分的集体协议一样出现——通过认识到这些部分本身具有某种能动性。巴黎复杂系统研究所的计算生物学家勒内·杜尔萨特确定了形态工程中涉及的四类过程:代理可以以编程的结构相互附着,或者通过类似蜂群的聚结来组装。或者,结构可以通过组件的生长和繁殖来发育,或者它可以像产生植物分形形式的算法那样自我生成。

来源:Jen Christiansen

杜尔萨特说,挑战在于找到确保可靠结果的方法,这些方法不会因小的扰动而受挫,并且具有适应性——如果情况发生变化,系统需要能够找到完成工作的解决方案。这种哲学与我们创建城市和社会的方式有很多共同之处:我们对我们想要的东西有一些想法,但我们无法自下而上地控制它。我们只能尝试引导自组织沿着正确的方向发展。

杜尔萨特和他的同事们提出了以这种方式用细菌进行构建的理论方案,使用合成基因回路为它们注入相互作用规则,这将产生由许多细胞组成的简单几何元素,例如杆和环。然后可以将这些形状组装成更高阶的结构。最早的多细胞合成生物学工作也使用了细菌。例如,加州理工学院的弗朗西斯·H·阿诺德、麻省理工学院的罗恩·韦斯及其同事设计了一个细菌种群,该种群具有基因回路,允许每个细胞感知其环境中的种群密度并控制自发细胞死亡率,从而将种群增长保持在指定的限制范围内。

卡姆和韦斯,连同麻省理工学院的组织工程师琳达·G·格里菲斯,最近在大学成立了一个多学科的多细胞工程活体系统中心,该中心建立在此类工作的基础上,旨在通过设计创造具有特定功能的多细胞系统。他们认为,制造这些活体系统将需要一系列方法,包括从自上而下的图案化(细胞被“手动”插入到位)到自下而上的自组织(细胞被编程为自组装成目标结构)的所有方法。

假设您需要更换动脉,并且想要制造一个简单的流量阀,该流量阀由细胞组成的类似血管的管子组成,该管子在一个点被能够收缩的肌肉细胞环绕。您可以使用合成支架(例如可生物降解的聚合物)制成这两种形状,并用两种细胞类型播种它们,这两种细胞类型将定植相关组件。这就是自上而下的方法。或者,您可以从一簇干细胞开始,这些干细胞可以被调整和引导以正确的方式分化,同时它们移动并相互协调,最终产生相同的结构——这是自下而上的,更像身体构建此类结构的方式。第一种方法可能更简单,并且可能涉及生物打印等工具,其中细胞通过喷墨式设备输送到指定位置。但可能更难保持由此产生的结构的稳定。如果不同类型的细胞想要融合或发育成其他组织怎么办?相比之下,自下而上的方法将建立在干细胞维持自身并在受损时进行修复的能力之上。

卡姆说,我们还没有可靠地生成和预测此类结果的良好方法。但它们即将到来。一种有用的工具是光遗传学,它已被用于通过开启和关闭特定神经元来研究行为的神经基础。在这种方法中,科学家使用基因工程来指导细胞制造光控蛋白质开关,这些开关控制其电状态。然后可以使用精细的激光束来激活组中的特定细胞,并使它们沿着特定的发育轨迹前进。卡姆说,也可能可以选择性地机械激活和分化细胞(通过在不同位置戳刺它们或使用基于光的光镊拉动它们)、热激活和生物电激活(例如,通过改变它们在某些位置的膜电位)。

构建新的生命

我们应该用这些工具构建什么?一个目标是创造类似于但不完全镜像自然的多细胞活体结构:例如,简化的、理想化的组织或生物体,这有助于阐明在自然、更复杂的变体中发生的过程。几位研究人员正在将人类干细胞组装成类似胚胎的结构(“类胚胎”),以便他们可以在体外观察胚胎发生的早期阶段。

如果在子宫外生长,胚胎细胞不会从其环境中接收到有助于定向和引导其发育的必要信号。它们可能会开始分化成最终将成为皮肤、血液和神经等组织的一部分的更专门的类型——但这发生在相当随机、无结构的方式中。然而,在 2014 年,洛克菲勒大学的阿里·H·布里万卢和他的同事表明,仅仅将人类 ESC 限制在小的圆形“粘性”斑块内就足以灌输一些秩序。

布里万卢和其他研究人员正在寻找使类胚胎越来越像真实事物的方法。剑桥大学的马格达莱娜·热尔尼卡-戈茨和她的同事已经证明,如果他们将小鼠 ESC 与另外两种胚胎细胞类型(滋养外胚层干细胞和胚外内胚层干细胞)混合,它们会将自己组织成一种像花生壳一样的空心结构,类似于真实胚胎的中央羊膜腔。细胞似乎大致“知道”胚胎是什么样子,它们不仅相应地组织自己,而且还开始分化成正确的专门组织。

目前尚不清楚这些类胚胎可以在体外生长到什么程度——但热尔尼卡-戈茨和其他人已经制造出类胚胎,它们将发育到肢体和器官开始形成的阶段。如果将类胚胎植入子宫——这种程序在人类中显然是不道德的,但在其他动物中可能会考虑——谁知道它会继续做什么?

这不是一个反问句。我们不能理所当然地认为合成类胚胎会以某种方式找到通往胚胎正常生长轨道的道路。它可能会完全走上一条不同的道路。这就是对这些实体的伦理管理缺乏共识的原因之一。它们是否应该受到与管理人类胚胎研究相同的规则和法规的约束?或者它们是完全不同的东西,一种由人类细胞构成,走在不同的发育道路上的东西?

机器人工程师正在使用活体组织作为其他传统机器人中的组件。它们产生的行为很难用纯粹的人造材料和设备进行工程设计。哈佛大学怀斯生物启发工程研究所的基特·帕克与加州理工学院的航空工程师约翰·达比里和德国亥姆霍兹先锋园区的生物工程师詹娜·纳沃斯合作,制造了一种“水母体”,一种看起来像水母机器人的生物。它使用附着在硅酮聚合物上的大鼠肌肉组织来产生起伏的收缩,这使其能够像真正的水母一样游泳。帕克和他的同事还在一个机器人中使用了大鼠心肌细胞,该机器人通过模仿鳐鱼的波浪式运动来游泳。通过使用光遗传学来控制肌肉细胞的活动,研究人员能够调节机器人的速度和转弯运动,使其可以通过光线引导通过障碍物。

与此同时,哈佛大学的化学生物学家亚当·科恩和他的同事们制造了一种“工程生物电组织”,它可以产生电振荡。他们结构中具有电活性的细胞是人类胚胎肾细胞,他们对其进行了工程改造,以产生离子通道蛋白,这些蛋白可以让离子流入或流出以调节细胞膜的电位。在某些细胞中,研究人员使用基因工程添加了编码其他离子通道的基因,从而可以使用红色和蓝色光进行光遗传学切换。通过将这些细胞类型组合成一个环,他们制造了一个光激活结构,该结构产生了围绕环移动的电活动波。波可以沿任一方向传播,这意味着这些结构可以用于编码二进制信息。也许我们最终可以在一种活体计算机中处理数据。

理解控制生物形态学的规则可能会为全新的、完全人工的技术(如机器人技术)开辟新的可能性。欧洲分子生物学实验室巴塞罗那分部的詹姆斯·夏普和英国布里斯托尔大学的萨宾·豪厄特已经对硬币大小的圆柱形机器人进行了编程,使其使用模仿活细胞原理的原理以群体形式自组装,并通过短程红外信号进行通信。这些群体表现出伪生物学能力,可以形成能够适应损伤和自我修复的稳健的集体形状:一种无机的、机器人组织。

莱文认为,所有这些仅仅是合成形态学的开始。“我的猜想是,细胞集合是通用的构建者,”他说。给定一组特定的活体组件,我们可以让它们做任何在物理定律范围内可以接受的事情。

但是,要做到这一点,我们需要一种新的工程思维方式——一种适合处理不仅在传统意义上“智能”地响应其环境的材料,而且还具有真正能动性的材料的思维方式。工程师和他们的材料之间的这种合作可能需要放弃我们用来区分机器、机器人和生物体的某些传统类别。合成形态学暗示,如果我们放松区分自然和人造的界限,生命可以被重塑。