李·里夫斯一直想成为一名兽医。当他在华盛顿特区郊区上高中时,在一个繁忙的星期六早上,他去了他家附近的一家动物医院申请工作。接待员说医生太忙没空说话。但里夫斯决心等待。三个半小时后,在所有的猫猫狗狗都被看过之后,兽医出现了,问里夫斯他能为他做些什么。

里夫斯从三岁起就口吃,他回答得很困难。“我不知何故挣扎着说出我想要这份工作,他问我叫什么名字,”他说。“我拼命想说出我的名字,但就是说不出来。”兽医最终拿起一张纸,让里夫斯写下他的名字和电话号码,但他表示没有空缺职位。“我记得那天早上走出诊所时,心想我的生活基本上结束了,”里夫斯说。“我不但永远当不成兽医,甚至连清洁笼子的工作都找不到。”

五十多年过去了。现年 72 岁的里夫斯已成为言语障碍人士的有效国家倡导者,但那天的挫败感和尴尬感仍然历历在目。它们也象征着口吃这种复杂的体验。从技术上讲,口吃是言语流畅性的中断,但伴随而来的身体挣扎和情绪影响导致观察者错误地将这种情况归因于舌头或声带缺陷、认知问题、情绪创伤或紧张、强迫左撇子儿童变成右撇子,以及最不幸的,不良的育儿方式。弗洛伊德派精神病学家认为口吃代表“口唇-施虐冲突”,而行为主义者则认为将儿童贴上口吃者的标签会加剧问题。里夫斯的父母被告知不要注意他的口吃——等待它,它就会消失。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑支持我们屡获殊荣的新闻报道,方式是 订阅。通过购买订阅,您将有助于确保有关当今世界发现和思想的具有影响力的故事的未来。

这些神话和误解已被驳斥。在过去 20 年,尤其是在过去 5 到 10 年中,越来越多的研究表明口吃本质上是生物性的。具体来说,它看起来像是一种神经发育障碍。在全世界 7000 多万口吃患者中,这种情况通常发生在儿童学习说话的早期。通过观察口吃患者的大脑,科学家们发现了结构和功能上的细微变化,这些变化会影响言语的流畅性。与不口吃的人相比,口吃的人在神经连接、言语和运动系统的整合方式以及多巴胺等关键神经递质的活动方面存在差异。

还有遗传成分:研究人员已经确定了四个基因,这些基因会大大增加这种言语问题的可能性。正如闪烁的灯泡有时不是灯丝坏了,而是整个房间的线路有问题一样,这些差异加起来就是神经科学家所说的“大脑中的系统级问题”。

这些神经生物学发现已经启发了新的治疗方法。一种针对多巴胺过度活跃的药物正在进行临床试验,其他药物也在开发中。最近的几项研究表明,脑刺激有益处。鉴于神经可塑性在幼儿中的重要性,专家们现在建议采取与等待观察方法相反的做法。“大脑的发现证实了我们希望尽早介入的想法,”密歇根州立大学的言语语言病理学家 J. Scott Yaruss 说。

口吃的某些方面仍然是个谜。这种情况影响了大约 1% 的成年人,但大约 5% 的儿童,其中高达 80% 的人恢复了流利的言语。(所以,是的,里夫斯很可能已经长大后就不口吃了。)科学家——以及父母和治疗师,以及最亲爱的,口吃者自己——想知道是什么导致了持续口吃和康复之间的差异。治疗可以有所帮助,但似乎无法解释这一点。对儿童的长期研究可能会揭示这一点,而此类研究才刚刚开始显示结果。虽然已经确定了一些与口吃相关的基因,但它们在该疾病中的确切作用尚未确定。

但随着越来越多的碎片拼凑到位,研究人员和治疗师希望对这些生物学原因的认识将有助于改变社会对口吃的偏见。虽然一些口吃或有其他言语障碍的人取得了伟大的成就——美国总统乔·拜登努力说出话来,今年早些时候在他的就职典礼上朗诵的诗人阿曼达·戈尔曼也是如此——但另一些人却生活艰难。许多人就业不足,并患有社交焦虑和情绪障碍。加州大学河滨分校医学院的精神病学家和神经科学家杰拉尔德·A·马奎尔自己也口吃,并毕生致力于了解这种情况并开发其药理学治疗方法。他的兄弟也口吃,死于自杀。“如果我们了解生物学,那么我们就会对各种治疗方法持开放态度,并希望污名会减少,”马奎尔说。

克服口吃的名人包括(从左上到右下)英国国王乔治六世、美国总统乔·拜登以及演员塞缪尔·L·杰克逊、玛丽莲·梦露、詹姆斯·厄尔·琼斯和艾米莉·布朗特。图片来源:PA Images 和 Alamy Stock Photo;白宫照片和 Alamy Stock Photo;Michael Melia Alamy Stock Photo;Shawshots 和 Alamy Stock Photo;Everett Collection, Inc. 和 Alamy Stock Photo;Everett Collection, Inc. 和 Alamy Stock Photo(从左上到右下)

从鹅卵石到 PET 扫描

口吃已被认识数千年,存在于每种语言和文化中。除了拜登,其他著名的口吃者还包括希腊演说家德摩斯梯尼,他口含鹅卵石练习说话;英国国王乔治六世,他的非传统言语治疗在 2010 年的电影《国王的演讲》中被永垂不朽;以及演员塞缪尔·L·杰克逊,他使用脏话来提高他的流利度。它与偶尔或习惯性的口齿不清不同。重复单词或在句子中穿插“嗯”或“啊”表示言语计划中的小问题,而口吃者潜在的神经学差异则扰乱了更基本的言语产生水平。“每个人都有口齿不清,但只有一部分人口吃,”Yaruss 说。

人们会经历三种类型的口吃:延长音,拉长一个声音(mmmmman);重复音,其中音节或声音被重复(my-my-my-myself);以及阻塞音,说话者最初根本发不出任何声音。如果一个孩子在 8 岁左右之后继续口吃,他们很可能会终生口吃。

里夫斯将口吃的经历描述为意想不到的失控。“你知道你想说什么以及如何说——词语、短语、句子结构、语调——但突然之间你就卡住了,”他解释说。“你无法前进。你无法后退。所有的肌肉都被锁住了。”

第一个表明口吃可能是神经学问题的建议出现在 1928 年。塞缪尔·奥顿和李·特拉维斯,一位医生和言语语言病理学家,分别推测口吃是大脑两个半球之间竞争的结果。“他们的方向是对的,”马奎尔说。但这需要 20 世纪 90 年代先进的脑成像技术的出现,才能揭示口吃患者的神经差异。1995 年,马奎尔和他的同事发表了第一个关于该问题的正电子发射断层扫描 (PET) 研究,扫描了四名口吃患者的大脑,并报告了语言区域神经活动持续减少。其他早期的小型研究发现,纹状体(大脑奖励回路的关键部分)中多巴胺水平升高。

在这一类型研究的基础上,研究人员测试了阻断多巴胺受体的抗精神病药物,发现这些药物改善了一些人的流利度,尽管这些药物也带来了严重的副作用风险,例如帕金森病运动障碍。尽管如此,仍然有很多怀疑论者确信口吃与大脑无关。当马奎尔在 20 世纪 90 年代末的科学会议上提出口吃是一种脑部疾病的理论时,他回忆说,“我被嘘下了台。”

最新的研究使用了高科技扫描仪和先进的分析技术,它证明了早期研究人员是对的。在大多数人中,语言主要由左半球支持。与不口吃的成年人相比,口吃的成年人在支持言语产生的左半球区域表现出较低的活动,而在右半球表现出较高的活动。例如,牛津大学的认知神经科学家凯特·沃特金斯确定了左半球中靠近言语区域的一个区域,即腹侧前运动皮层,当口吃者说话时,该区域不会激活。

该区域直接位于连接听觉和运动控制区域的重要白质纤维束上方,沃特金斯和其他人在口吃者中发现了结构差异。白质由轴突组成,轴突是传输冲动的长神经元突起。“它就像所有的电缆和电线,用于通信,”沃特金斯说。

这种通信需要完美地定时。为了实现这一点,轴突被髓鞘绝缘,髓鞘是一种加速传输的脂肪物质。束中的髓鞘良好的轴突通常沿同一方向运行,就像芹菜茎中的纤维一样。但一种称为弥散加权成像的脑部扫描显示,在口吃者中,轴突很可能交叉。

此外,液体和神经递质应该像水流过芹菜一样,沿着平行的纤维束穿过白质束。在这些脑部扫描中,流量以称为分数各向异性 (FA) 的度量来量化——FA 越高,白质的组织越紧密。口吃者在该束中的 FA 值始终较低。沃特金斯怀疑这意味着白质本应滋养的大脑区域有时无法收到信息并且不会激活。(口吃者其他白质束的部分区域,例如连接大脑半球的胼胝体,也显示出类似的白质完整性降低。)

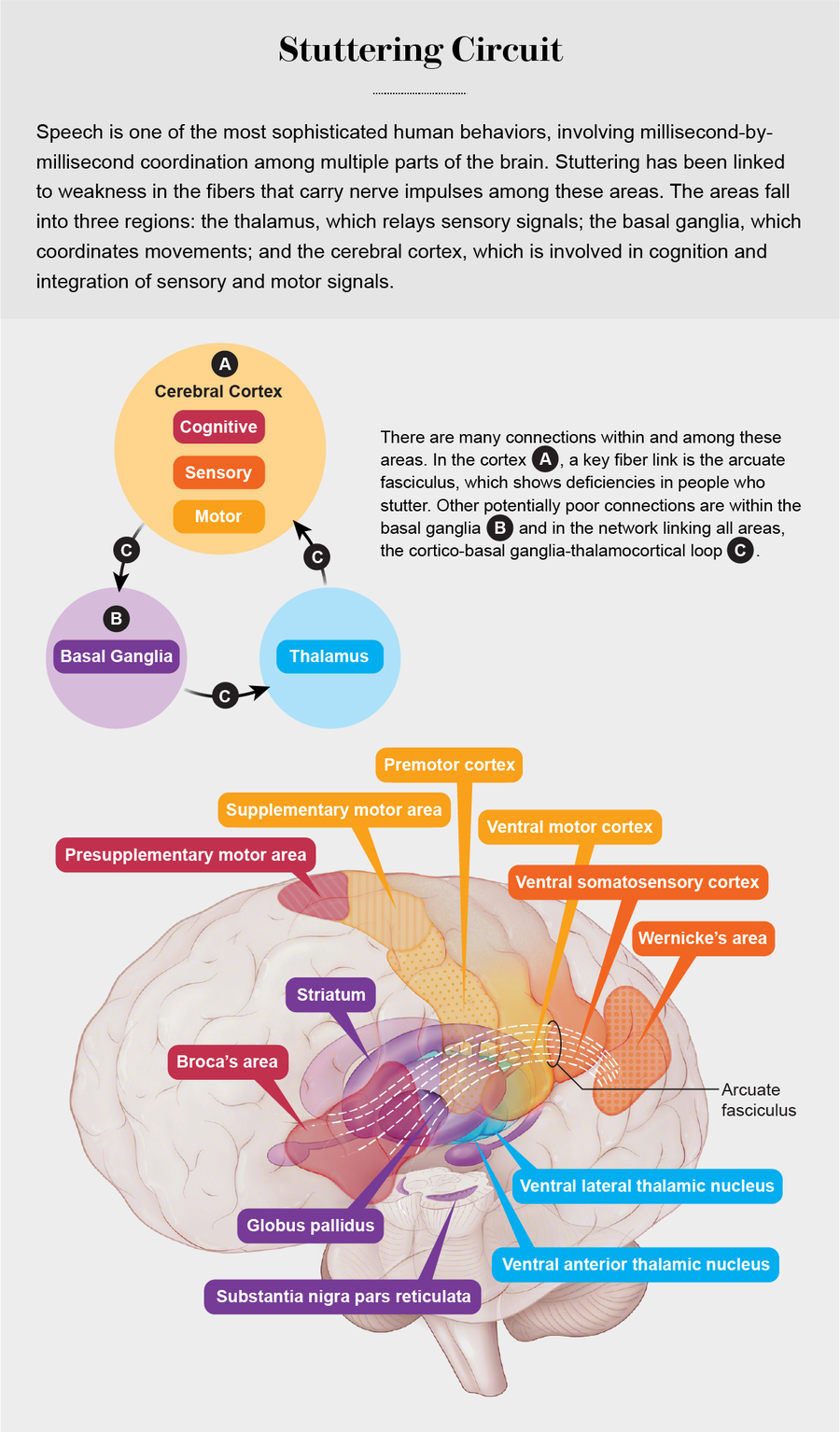

图片来源:Body Scientific;来源:“皮质-基底神经节-丘脑皮质环路在发育性口吃中的作用”,作者:Soo-Eun Chang 和 Frank H. Guenther,发表于 Frontiers in Psychology,2020 年 1 月 28 日(环路参考)

在功能上,口吃者似乎在称为皮质-基底神经节-丘脑皮质环路的大脑回路中存在缺陷,该回路也是听觉、言语和运动整合的基础。顾名思义,该回路将大脑深处的结构——基底神经节(包括纹状体)和丘脑——与更靠近大脑表面的皮质区域连接起来。“言语是我们执行的最复杂的运动行为之一,”密歇根大学的神经科学家 Soo-Eun Chang 说。“它依赖于神经回路以及肌肉之间的毫秒级协调。除其他外,这个环路支持平稳和及时地启动运动模式。”

目前尚不清楚故障发生的确切原因,但即使是细微的缺陷也可能导致产生流利言语的困难。“一切都指向基底神经节是交换机,”马奎尔说。“如果该通路上的任何地方受到干扰,都可能导致口吃症状。”

诸如此类的差异可能是口吃的根源。或者它们可能是补偿性变化,是大脑试图适应口吃体验的影响。Chang 正在通过跟踪 250 多名从三岁开始的儿童并对他们进行至少四年的随访,来区分因果关系。有些孩子从口吃中恢复,有些则没有。

2017 年,Chang 和她的同事报告说,与不口吃的儿童相比,开始口吃的儿童在连接听觉和运动区域的左半球束中的白质完整性较弱。但在康复的儿童中,白质完整性随着时间的推移变得更有组织。“在康复的孩子中,白质完整性不断增加和正常化,而在持续口吃的孩子中,白质完整性完全停滞甚至下降,”Chang 说。

在口吃的成人和儿童中,她都发现了大脑左侧的虚弱。到目前为止,在成人中更一致地,她还发现了右侧过度活动的模式,这表明这是一种适应性的、后期出现的变化。“百万美元的问题,”Chang 说,是儿童从一开始在继续康复和持续口吃之间是否存在可检测到的差异。“尽早拥有客观的标记将至关重要,”她说,因为它将表明谁最有可能持续口吃。

全家遗传

大部分风险是通过家族 DNA 遗传下来的。对双胞胎和被收养儿童的研究表明,基因解释了口吃风险的 42% 到 85%。同卵双胞胎比异卵双胞胎共享更多的基因,在一项研究中,63% 的同卵双胞胎都口吃,而同性异卵双胞胎的这一比例为 19%。剩余的风险可能是由环境因素引起的(非遗传影响的一个迹象是并非每对同卵双胞胎都口吃),尽管一些环境因素可以与遗传易感性相结合。目前尚不清楚这些环境因素究竟是什么。

但由于美国国家耳聋和其他交流障碍研究所的遗传学家丹尼斯·德雷纳大约 20 年前开始的工作,已经确定了一些基因。德雷纳前往巴基斯坦,在那里表亲结婚很常见,这种做法可以加强基因在家族中的作用。“很容易找到有很多口吃病例的大家族,”德雷纳说。

2010 年,德雷纳和他的同事报告了三个口吃基因:GNPTAB 基因中的突变,该基因先前在一种与口吃完全无关的严重遗传疾病中被发现,以及名为 GNPTG 和 NAGPA 的基因中的突变。然后德雷纳收到了一位来自喀麦隆的男子的在线提问,询问他的家族中口吃的流行程度——德雷纳后来见到的 71 人中,有 33 人口吃——这使这位遗传学家找到了第四个口吃基因 AP4E1。(第五个基因的报告尚未发表。)德雷纳说,这些基因加在一起最多可能占病例的 20% 到 25%。该问题的高家族患病率表明还有更多的基因需要寻找,为了寻找它们,由澳大利亚科学家领导的 22 个研究小组联盟正在对口吃者进行一项新的全基因组关联研究 (GWAS)。

到目前为止,已确定的所有基因都与细胞内运输或细胞内分子的运输有关。在 2019 年的一项研究中,德雷纳和他的同事发现,携带 GNPTAB 基因突变的小鼠的叫声中存在异常长的停顿,类似于口吃。在这些小鼠中,他们发现星形胶质细胞存在缺陷,星形胶质细胞是一种广泛存在于连接两个大脑半球的白质束中的脑细胞。溶酶体基因(有助于去除废物)的突变可能是遗传学和口吃神经学之间的一个联系。

消除污名

口吃的遗传起源并不意味着它无法治疗。更新的研究已经在为口吃治疗提供信息。药理学方法正在微调。马奎尔和他的同事认为,降低某些大脑回路中多巴胺活性的药物是迄今为止最有希望的方法。抗精神病药物正是这样做的。马奎尔成功地测试了利培酮、奥氮平和鲁拉西酮,所有这些药物都降低了口吃的严重程度,尽管没有一种药物获得食品和药物管理局的批准。不幸的是,这些药物也会引起令人不快的副作用,例如体重增加和运动障碍。尽管如此,包括马奎尔在内的一些人仍在使用它们。

马奎尔现在正在领导一项更大规模的、随机的依可哌泮药物临床试验,该药物也在测试用于治疗图雷特综合征。依可哌泮的目标是一组与早期药物不同的多巴胺受体。在一项小型初步研究中,该药物提高了流利度和生活质量,并且没有明显的副作用。但任何获得 FDA 批准的口吃药理学治疗方法都不太可能对每个人都有效。“我认为我们的下一个方向将是个性化医疗,弄清楚[每个]人身上真正发生了什么,”马奎尔说。“我们现在了解到口吃不会只是一种情况。”

用温和电流进行脑刺激也显得很有希望。在牛津大学,沃特金斯将无创经颅刺激与已知的言语流利策略相结合,例如让一群人合唱或要求人们以节拍器的节拍说话。这些技术已被证明可以暂时提高口吃者的流利度,可能是因为它们利用外部线索来启动言语。

在接受联合治疗的一组人中,沃特金斯发现他们言语中重复或延长音节的部分——或其他一些口吃特征——从 12% 下降到 8%。但在未接受刺激的对照组中,这一比例没有变化。鉴于研究规模小且持续时间短(五天),即使是有限的影响也足以表明他们找对了方向。

在言语治疗中添加脑刺激可能会加强学习。“我们有点巩固了这条通路,通过刺激它使其更有效地工作,”沃特金斯说。就目前而言,许多口吃者只能求助于传统的言语治疗,如果他们选择的话。这些技术通常包括练习言语产生,但也包括学习如何有效地口吃地交流。言语治疗可能非常有效,但并非必然持久——大多数人会在某个时候复发。

部分是为了认识到这一事实,部分是由于文化意识的改变,近年来,口吃治疗的目标已从试图根除口吃转变为试图使其更容易接受和管理。“其中很大一部分与应对有关,”Yaruss 说。他将其比作学习滑冰。第一次穿上溜冰鞋走到冰面上时,你会胡乱挥舞,感觉自己要滑倒或摔倒。但随着你学会容忍那种滑倒的感觉,你的反应会更加熟练。“你可以说,我知道这种情况发生时该怎么做;你更熟练地度过口吃时刻。”

这种重点的转变是值得欢迎的。54 岁的凯瑟琳·莫罗尼是 NASA 喷气推进实验室的物理学家和软件工程师。她说,小时候,“我基本上无法让别人理解我。”言语治疗大大提高了她的流利度,但这只是暂时的,因为她在攻读严苛的物理学学位课程时完成了治疗。压力和焦虑不会引起口吃,但它们会使口吃恶化。

莫罗尼现在的口吃程度较轻,但过去更严重,她很幸运能找到一位只关心她工作质量的老板,她的工作涉及研究云及其在气候系统中的作用。她现在非标签使用抗精神病药物奥氮平。“它只是让日常生活稍微轻松一点。”但真正改变莫罗尼生活的是加入她所谓的“我的口吃家庭”。“这可能违反直觉,但世界上最吵闹的地方是口吃会议,”她笑着说。“在那几天成为多数派真是太自由了。”

李·里夫斯曾任国家口吃协会董事会主席,也是口吃自助运动的早期倡导者,他完全同意。言语治疗确实提高了他的流利度,但他的治疗师是一位临床心理学家,他解决了这种情况的精神压力,这对他的成功绝对至关重要。“我学会了以一种我可以接受的方式口吃,”他说。

他的口吃也没有阻止他成为一名兽医。在他十几岁时拜访那家动物医院三周后,兽医——他的名字叫彼得·马尔纳蒂——回电话给里夫斯提供了一份工作。里夫斯在高中和大学期间都在那家诊所工作,并继续从事了长达五十年的小动物兽医职业,其中大部分时间在德克萨斯州普莱诺。现在,他沮丧和尴尬的日子早已过去。“我仍然口吃。我昨天口吃,今天也口吃,”里夫斯说。“我希望我明天也口吃,因为这意味着我还活着。”