并非所有的革命都始于宏大。就量子力学而言,一场静悄悄的革命始于1964年,当时物理学家约翰·贝尔发表了一个方程。这个方程以数学不等式的形式,提出了一个测试,以解决困扰许多早期量子力学奠基人的深刻哲学问题。

问题是,相隔遥远距离的粒子是否可以保持连接,以至于对其中一个粒子进行的测量会影响另一个粒子。根据经典物理学,这应该是不可能的。但根据量子理论,这种情况一直都在发生。通过他的方程,贝尔提出了一种方法来确定宇宙是否真的可能如此奇怪。

在过去的半个世纪里,他这个简单的方程深刻地改变了我们对量子理论的看法。今天,物理学家正在发明的许多量子技术都归功于贝尔的测试。然而,直到2015年,在贝尔提出他的不等式50多年后,科学家们才能够以最完整的方式验证贝尔定理的预测。这些实验结束了一场跨越几代人的探索,并标志着量子技术发展新时代的开始。

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

隐变量

为了理解贝尔方程,我们必须回到量子力学的根源。这套规则描述了光和物质在最小尺度上的行为。原子、电子、光子和其他亚原子粒子的行为与我们在日常生活中体验到的事物不同。主要的偏差之一是这些小粒子以不确定的状态存在。以电子的自旋为例。如果自旋侧向的电子穿过一个上下方向的磁场,一半的时间它会向上偏转,一半的时间它会向下偏转,但结果是真正随机的。将此与抛硬币进行比较。我们可能认为所有的抛硬币都是同样随机的,但如果我们精确地知道硬币的质量,抛掷它所用的力以及所有关于撞击它的气流的细节,我们将能够准确地预测硬币将如何落地。然而,电子自旋是不同的。即使我们对电子的所有属性及其在穿过磁场之前的自旋有完美的了解,量子模糊性也会使我们无法知道它将向哪个方向移动(但是,我们可以计算出它向上或向下移动的概率)。然而,当科学家实际测量量子系统时,所有这些可能性都以某种方式停止存在,并且决定了一个单一的结果——电子最终具有向上或向下的自旋方向。

当物理学家在20世纪早期构建量子理论时,它的一些创始成员,如阿尔伯特·爱因斯坦和埃尔温·薛定谔,对量子态的模糊性感到不舒服。他们认为,也许自然界并非真的模糊,一种超越量子力学的理论可以准确地预测粒子的行为。那么,就有可能像知道你有足够的信息就能准确知道硬币如何落地一样,预见电子自旋测量的结果。

薛定谔引入了纠缠(德语为Verschränkung)的概念来描述跨越两个或多个粒子的量子模糊性。根据量子理论,粒子的属性可以是纠缠的,这样它们的联合值是精确已知的,但单个值仍然完全不确定。一个类比是两个骰子,当掷骰子时,每个骰子都会产生随机结果,但加在一起总是等于7。薛定谔在一个著名的思想实验中使用了纠缠的概念,其中原子的状态的模糊性与猫的生死纠缠在一起。薛定谔推断,当然任何猫要么是死的,要么是活的,而不是处于介于两者之间的荒谬的悬而未决的状态,因此我们应该质疑原子根本可以是模糊的概念。

爱因斯坦和他的合作者鲍里斯·波多尔斯基和内森·罗森(合称EPR)通过分析两个相距遥远的纠缠电子,将论证向前推进了一步。想象一下,粒子的自旋是纠缠的,这样当沿着相同的方向测量时,总是会产生相反的值。例如,如果科学家测量到一个电子自旋并发现它是向上的,则另一个电子将指向下方。当电子相距足够远,以至于它们在各自的自旋被测量之前不可能以光速进行通信时,这种相关性当然是令人惊讶的。第二个粒子如何知道第一个粒子是向上的?爱因斯坦著名地称这种同步为“幽灵般的超距作用”。

EPR对这种情况的分析于1935年发表在一篇现已成为经典的论文中,该分析从两个非常合理的假设开始。首先,如果科学家可以确定地预测测量结果,那么自然界中一定存在某种属性与该结果相对应。爱因斯坦将这些属性命名为“实在的要素”。例如,如果我们知道电子的自旋是向上的,我们可以确定地预测,如果它穿过适当的磁场,它将始终向上偏转。在这种情况下,电子的自旋将是实在的要素,因为它是明确定义的而不是模糊的。其次,一个地方发生的事件不能瞬间影响遥远地方发生的事件;影响的传播速度不能超过光速。

采用这些假设,让我们分析一下分别由艾丽斯和鲍勃在遥远的地方持有的两个纠缠电子。假设艾丽斯沿着z方向测量她的电子自旋。由于完美的反相关性,她立即知道鲍勃也沿着z方向测量他的电子自旋的结果。根据EPR,鲍勃的电子自旋的z分量因此将是实在的要素。同样,如果艾丽斯决定沿着x方向测量自旋,她将确定地知道对鲍勃的电子自旋沿着x的测量结果。在这种情况下,鲍勃的电子自旋的x分量将是实在的要素。但是,由于艾丽斯和鲍勃相距遥远,艾丽斯决定沿着z方向或x方向进行测量不会影响鲍勃那边发生的事情。因此,为了解释量子理论预测的完美反相关性,鲍勃的电子自旋的值必须在z方向和x方向上都是完全可预测的。这似乎与量子理论相矛盾,量子理论通过所谓的海森堡不确定性原理指出,自旋只能在一个方向上具有明确定义的值,并且在其他方向上必须是模糊的。

这种冲突导致EPR得出结论,量子理论是不完整的。他们认为,有可能通过用额外的变量来补充该理论来解决矛盾。换句话说,可能存在一种超越量子力学的更深层次的理论,其中电子具有额外的属性,这些属性描述了它们在联合测量时的行为。这些额外的变量可能对我们是隐藏的,但是如果我们能够访问它们,我们可以准确地预测电子会发生什么。量子粒子的明显模糊性是我们无知的结果。物理学家将任何包含这些隐变量的量子力学的后继者称为“局域隐变量理论”。这里的“局域”指的是隐藏信号不能以快于光速的速度传播。

贝尔的转折

爱因斯坦没有质疑量子力学本身的预测;相反,他认为存在一种更深层次的真理,以隐变量的形式来支配现实。在1935年EPR论文发表后,人们对量子力学中这些基础问题的兴趣减弱了。隐变量的可能性被视为一个哲学问题,没有任何实际价值——有和没有隐变量的理论的预测似乎是相同的。但这在1964年发生了变化,当时贝尔惊人地表明,在某些情况下,隐变量理论和量子力学预测不同的事物。这一启示意味着有可能通过实验来检验局域隐变量理论——以及爱因斯坦所希望的更深层次的自然真理——是否真的存在。

贝尔分析了EPR思想实验,但有一个转折:他让艾丽斯和鲍勃沿着任何可能的方向测量他们的电子自旋。在传统实验中,艾丽斯和鲍勃必须沿着相同的方向测量,因此发现他们的结果是100%相关的——如果艾丽斯测量到她的自旋是向上的,那么鲍勃总是测量到向下的。但是,如果艾丽斯和鲍勃有时沿着不同的轴进行测量,有时他们的结果不是同步的,这就是量子理论和隐变量理论之间出现差异的地方。贝尔表明,对于某些方向集合,根据量子理论,艾丽斯和鲍勃的测量结果之间的相关性将比根据任何局域隐变量理论的相关性更强——这种差异被称为贝尔不等式。这些差异的产生是因为隐变量不能以快于光速的速度相互影响,因此它们在协调努力方面受到限制。相比之下,量子力学允许两个电子的自旋共同存在于一个单一的纠缠模糊状态中,该状态可以延伸到广阔的距离。纠缠导致量子理论预测的相关性最多强40%。

贝尔定理彻底改变了物理学家的思维方式。它显示了爱因斯坦的观点和量子理论之间的数学冲突,并概述了一种强有力的方法来通过实验检验这两者。由于贝尔定理是一个数学不等式,它限制了在任何局域隐变量理论下相关性可能有多高,因此超过这些界限的实验数据——换句话说,“违反”贝尔不等式的数据——将表明局域隐变量理论无法描述自然。

贝尔发表后不久,物理学家约翰·克劳泽、迈克尔·霍恩、阿布纳·西蒙尼和理查德·霍尔特(被称为CHSH)发现了类似的、在实验中更容易检验的不等式。研究人员在1960年代后期进行了首次试验,从那时起,实验越来越接近贝尔提出的理想设置。实验发现了违反贝尔不等式的相关性,并且似乎无法用局域隐变量理论来解释。然而,直到2015年,所有实验都必然依赖于一个或多个额外的假设,因为设置中存在缺陷。这些假设提供了漏洞,原则上,局域隐变量理论可以利用这些漏洞来通过测试。

在20世纪几乎所有此类实验中,科学家都在源头产生纠缠光子,并将它们发送到测量站(代表艾丽斯和鲍勃)。艾丽斯和鲍勃站各自沿着两个方向之一测量它们各自的光子,并记录其极化——光子的电场振荡的方向(极化可以被认为是光子的自旋)。然后,科学家计算了两个站的结果之间的平均相关性,并将这些相关性代入贝尔方程,以检查结果是否违反不等式。

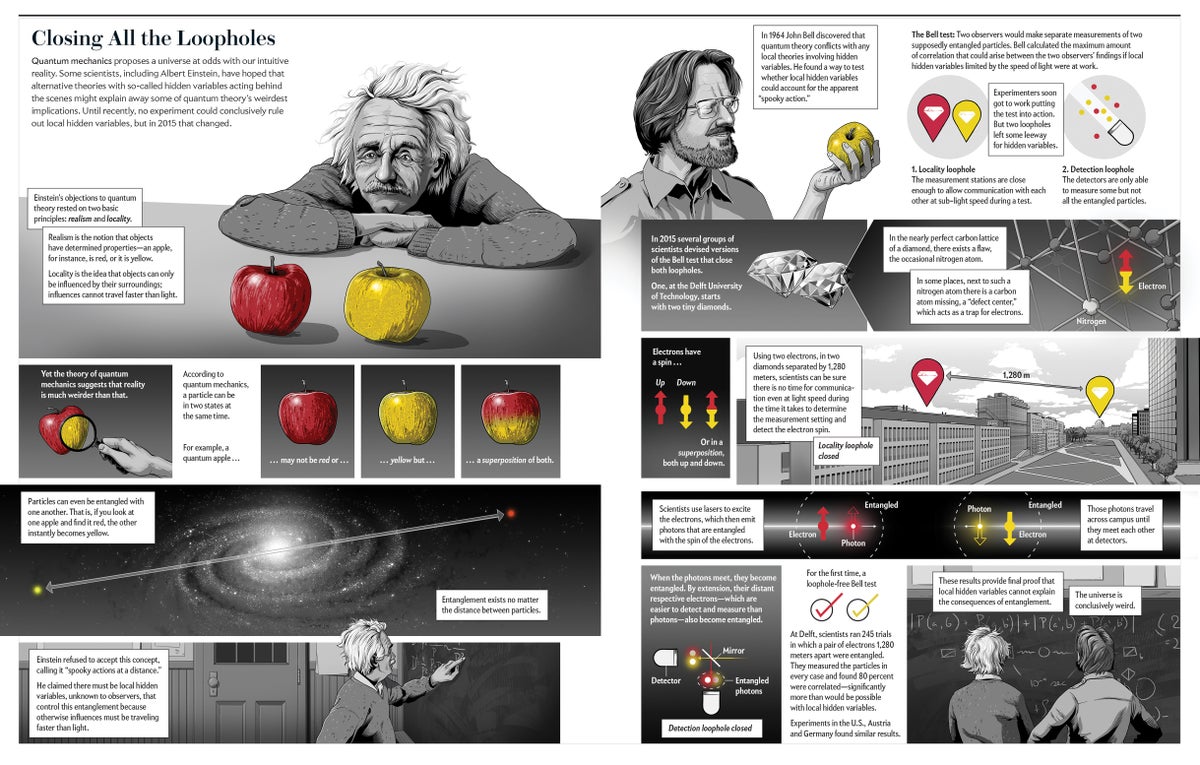

图片来源:马修·特沃姆利;资料来源:改编自代尔夫特理工大学——无漏洞贝尔测试(基于米歇尔·范·巴尔的文字和Scixel的图形)。代尔夫特理工大学,2015年

带有保留条件的测试

第一系列实验使用了固定的测量方向。在这些情况下,隐变量有充足的时间(利用对任一侧测量方向的了解)来影响结果。也就是说,隐藏信号可以告诉鲍勃艾丽斯使用哪个方向来测量她的光子,而无需以快于光速的速度传播。这种所谓的局域性漏洞意味着隐变量理论可以与量子相关性相匹配。1982年,法国物理学家阿兰·阿斯佩及其同事进行了一项测试,其中光子被发送到一个大房间的相对两端,并测量了它们的极化。当这些纠缠光子在飞行时,测量设备的极化角周期性地变化。在1990年代后期,现任维也纳大学的安东·蔡林格和他的同事通过使用真正随机的(相对于周期性的)极化测量方向进一步改进了这一策略。此外,这些测量方向是在测量发生前很短的时间内确定的,因此隐藏信号必须以快于光速的速度传播才能影响此实验。局域性漏洞被牢固地封闭了。

然而,这些实验有一个缺点:光子很难处理。大多数时候,测试根本没有得到答案,仅仅是因为光子根本没有被创建,或者在途中丢失了。实验人员不得不假设有效的试验代表了完整的试验集(“公平抽样假设”)。如果放弃这个假设,结果就不会违反贝尔不等式。在光子丢失的试验中可能发生了不同的事情,如果将它们的数据包括在内,结果就不会与局域隐变量理论相冲突。科学家们在本世纪通过放弃光子并使用物质(如捕获的离子、原子、超导电路和金刚石原子中的原子核)来封闭这个所谓的探测漏洞,所有这些物质都可以高效地纠缠和测量。问题在于,在这些情况下,粒子都位于彼此非常靠近的位置,从而使局域性漏洞敞开。因此,尽管这些贝尔测试很巧妙,但原则上都可以用局域隐变量理论来解释。同时封闭所有漏洞的贝尔测试成为量子科学中最宏伟的挑战之一。

由于科学家控制和测量量子系统的能力迅速提高,因此在2015年,即EPR论文发表80年后和贝尔方程发表51年后,有可能在理想的设置中进行贝尔测试,通常称为无漏洞贝尔测试。事实上,在很短的时间内,四个不同的研究小组发现了违反贝尔不等式且所有漏洞都被封闭的结果——为反对局域隐变量理论提供了确凿的证据。

封闭漏洞

我们中的一位(汉森)和他的合作者在荷兰代尔夫特理工大学进行了首次实验,以封闭所有漏洞,该实验使用了一种[见上文方框图]非常类似于原始EPR概念的设置。我们纠缠了包含在金刚石内部的两个电子的自旋,在一个称为缺陷中心的空间中,该空间本应是碳原子,但却缺失了。两个纠缠电子位于校园的不同实验室中,为了确保它们之间不可能进行通信,我们使用快速随机数生成器来选择测量方向。这种测量在另一侧的测量信息以光速到达之前就已完成并在本地记录在硬盘驱动器上。告诉一个测量站另一个测量站使用了哪个方向的隐藏信号将没有时间在实验室之间传播,因此局域性漏洞被牢固地封闭了。

这些严格的计时条件要求我们将两个电子分隔开超过一公里,比以前纠缠物质系统的世界纪录远大约两个数量级。我们通过使用一种称为纠缠交换的技术实现了这种分离,在该技术中,我们首先将每个电子与一个光子纠缠。然后,我们将光子发送到两个实验室之间中途的半透明镜子上,我们在镜子的任一侧放置了探测器。如果我们检测到镜子不同侧的光子,那么与每个光子纠缠的电子的自旋就会相互纠缠。换句话说,电子和光子之间的纠缠被转移到两个电子上。这个过程容易失败——光子可能会在金刚石和镜子之间丢失,就像早期的基于光子的实验一样。但是,我们仅在检测到两个光子时才开始贝尔试验;因此,我们事先处理光子丢失问题。这样,我们就封闭了探测漏洞,因为我们没有从最终结果中排除任何贝尔测试试验的结果。尽管与我们案例中大分离相关的光子丢失不会限制纠缠的质量,但它确实严重限制了我们进行贝尔试验的速率——每小时只有几次。

在2015年6月连续运行实验几周后,我们发现贝尔不等式被违反了高达20%,这与量子理论的预测完全一致。在任何局域隐变量模型中,即使允许设备恶意串通使用所有可用数据,也可能出现这种结果的概率为0.039。2015年12月进行的第二次实验运行发现了类似的贝尔不等式违反。

同年,另外三个研究小组进行了无漏洞贝尔测试。9月,美国国家标准与技术研究院(NIST)的物理学家及其同事,由我们中的一位(沙姆)领导,使用了纠缠光子,同月,蔡林格的研究小组也这样做了。不久之后,慕尼黑路德维希-马克西米利安大学的哈拉尔德·魏因富特纳和他的团队使用铷原子,以类似于汉森研究小组的方案(结果于2017年发表),将铷原子分隔开400米。

NIST和维也纳团队都通过使用强激光激发特殊的晶体材料来纠缠两个光子的极化态。非常罕见的情况下,大约十亿分之一的进入晶体的激光光子经历了转变,并分裂成一对女儿光子,它们的极化态是纠缠的。使用足够强大的激光器,每秒可以产生数万对纠缠光子对。然后,我们将这些光子发送到遥远的站点(在NIST实验中相隔184米,在维也纳实验中相隔60米),在那里我们测量了极化态。当光子飞向测量站时,我们的系统决定在哪个方向上测量它们的极化,这样任何隐变量都不可能影响结果。因此,局域性漏洞被封闭了。使用光子最具挑战性的方面是防止它们丢失,因为我们必须检测到我们在设置中创建的光子的三分之二以上,以避免探测漏洞。大多数传统的单光子探测器的工作效率约为60%——对于此测试来说是不可接受的。但是在NIST,我们开发了特殊的单光子探测器,由冷超导材料制成,能够观测到到达它的光子的90%以上。因此,我们也封闭了探测漏洞。

每秒对许多不同的纠缠光子对重复这些极化测量超过100,000次,我们能够快速积累关于光子极化态之间相关性的统计数据。在两个实验中观察到的相关性都比隐变量理论预测的强得多。事实上,NIST结果可能偶然发生的概率约为十亿分之一(甚至比赢得强力球彩票的可能性还小),而维也纳实验的可能性甚至更小。今天,我们的NIST小组定期使用改进版本的设置,在不到一分钟的时间内以类似的程度违反贝尔不等式,而未来的改进将使速度提高两个数量级。

利用纠缠

这些实验迫使我们得出结论,任何局域隐变量模型,例如爱因斯坦所倡导的模型,都与自然界不相容。我们观察到的粒子之间的相关性违背了我们的直觉,表明幽灵般的超距作用确实发生了。

我们的结果也暗示了纠缠所蕴含的非凡力量,我们也许能够加以利用。无漏洞贝尔测试可以派上用场的近期应用是在生成随机性方面。随机数是许多密码学和安全技术中的关键资源。如果您可以预测随机数生成器将生成的下一个数字,您就可以破解许多金融和通信系统。因此,无法预测的良好随机性来源至关重要。生成随机性的两种最常见方法是通过数学算法和使用物理过程。使用数学算法,如果您知道用作“种子”的条件,您通常可以完美地预测输出。使用物理过程,需要详细了解系统的基本物理原理。即使错过一个细节,黑客也可能利用或控制随机性。密码学的历史上充斥着两种类型的随机数生成器被破解的例子。

然而,量子力学给了我们一份礼物。有可能“提取”量子过程中固有的随机性以产生真正的随机性。在无漏洞贝尔测试中测量的相关性可以提炼成可验证的随机字符串。值得注意的是,有可能将实验装置的一部分(纠缠粒子的生成)交给潜在的黑客来控制。即使在这种极端情况下,也有可能产生与自然界允许的随机性一样随机的数字。2018年初,我们在NIST的团队能够使用我们的无漏洞贝尔设置从10分钟的实验数据中提取1,024个真正的随机比特。这些比特被证明是随机的,精度优于万亿分之一。相比之下,传统的随机数生成器需要数十万年的时间才能获得足够的数据来直接测量其随机性的质量达到这个水平。我们现在正在努力将我们的随机数生成器集成到公共随机性信标中。该工具可以充当时间戳随机数源,该源在互联网上以固定的间隔广播,并且可以被任何需要它的人用于安全应用程序中。

在更一般的层面上,在无漏洞贝尔实验中开发的技术可能会实现根本上新型的通信网络。这种网络通常被称为量子互联网,可以执行传统信息网络无法完成的任务。量子互联网可以实现安全通信、时钟同步、量子传感器网络以及对云中远程量子计算机的访问。另一个目标是“设备无关的密码学”,其中(与随机性信标非常相似)用户可以通过违反贝尔不等式来验证共享密钥的机密性。

未来量子互联网的骨干将由纠缠链路形成,就像用于使用金刚石缺陷中心、捕获原子和光子测试贝尔不等式的设置一样。2017年,我们在代尔夫特的团队演示了一种提高远程纠缠自旋质量的方法,2018年,我们将纠缠速率提高了三个数量级。基于这一进展,研究人员开始朝着量子互联网的第一个雏形版本努力。

八十年前,当量子理论正在撰写时,怀疑论者对它明显违反了几个世纪以来发展起来的物理直觉感到不满;现在,四个实验已经对这种直觉进行了最后的打击。与此同时,这些结果也为以爱因斯坦和贝尔无法预见的方式利用自然打开了大门。约翰·贝尔发起的这场静悄悄的革命现在正在全面展开。