公元541年,在与哥特人和汪达尔人进行了多年的战争之后,查士丁尼一世皇帝将东罗马帝国建设成一个庞大的统治区,几乎环绕地中海。然而,那一年,这位统治者没有机会庆祝。相反,他受到了一个致命的新敌人的袭击,一个看不见且难以理解的敌人。

一场神秘的瘟疫席卷了查士丁尼的领土,并进入了他的首都君士坦丁堡。受害者发高烧,腋窝和腹股沟疼痛肿胀,许多人变得神志不清。皇帝本人也病倒了。关于他去世的谣言充满了恐慌的城市。历史学家普罗科匹厄斯是该城市的居民,他声称在某些日子里,多达1万人死亡。查士丁尼设法从瘟疫中幸存下来,但他的帝国在之后多年里仍然伤痕累累,失去了对许多领土的控制,并努力维持对罗马的统治。

科学家们一直争论着这场灾难的身份,直到今天。虽然有些人将瘟疫归咎于鼠疫杆菌的一种特别致命的菌株——症状类似于中世纪的黑死病,而鼠疫杆菌是那场灾难背后的罪魁祸首——但另一些人则认为查士丁尼受到了一种与臭名昭著的1918年流感大流行相关的流感病毒的袭击,那次流感大流行估计造成了5000万至1亿人死亡。历史学家们也想知道这种疾病是从哪里开始的。许多人将矛头指向埃及,因为历史记载表明,在查士丁尼的灾难之前,那里也出现了一种类似的疾病。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

现在,生物学家和考古学家联手从那个时代的牙齿和骨骼中提取古代DNA,已经能够解决这场长期存在的争论。牙齿中含有鼠疫杆菌的DNA,而不是流感残余物。研究人员追溯这种菌株的时间和全球范围,了解到瘟疫并非始于埃及,而是始于中国西部,并在欧亚草原的高地草原上传播,然后袭击欧洲。

德国耶拿市马克斯·普朗克人类历史科学研究所的亚历山大·赫比格说,这种疾病“在罗马帝国出现之前已经进化了相当长一段时间”,他使用计算机重建了病原体从一个地方传播到另一个地方时DNA的变化。随着时间的推移,其中一些变化使病原体能够在新的宿主中生存和传播,扩大了其破坏性的范围。

这种从古代人类遗骸中提取致病微生物DNA的能力,正在帮助填补历史书中的许多空白。这些分子显示了我们的历史是如何被与细菌和病毒的遭遇所塑造的,这些细菌和病毒爆发成大流行病。除了震撼查士丁尼时代的事件外,科学家们还利用病原体DNA来提高我们对黑死病的起源和阿兹特克帝国衰落的理解。他们甚至发现了青铜时代的一种疾病为人们从亚洲涌入欧洲铺平了道路的证据——而这些人带来了技术、文化和基因,其影响至今仍可见。

随着这些发现,关于微生物如何变成瘟疫,出现了一些特定的模式。当微小的生物体遇到密集居住在一起的群体时,它们往往会传播死亡。它们在以前从未接触过因此自然免疫力低的人群中迅速传播。日益增长的国际贸易和人类流动性扩大了传播范围,病原体通常会在被社会边缘化和贫困的人群中发现更高的脆弱性,这些人几乎没有资源来保护自己。我们现在再次看到这些模式,因为我们当前由SARS-CoV-2病毒驱动的大流行病正在全球蔓延。

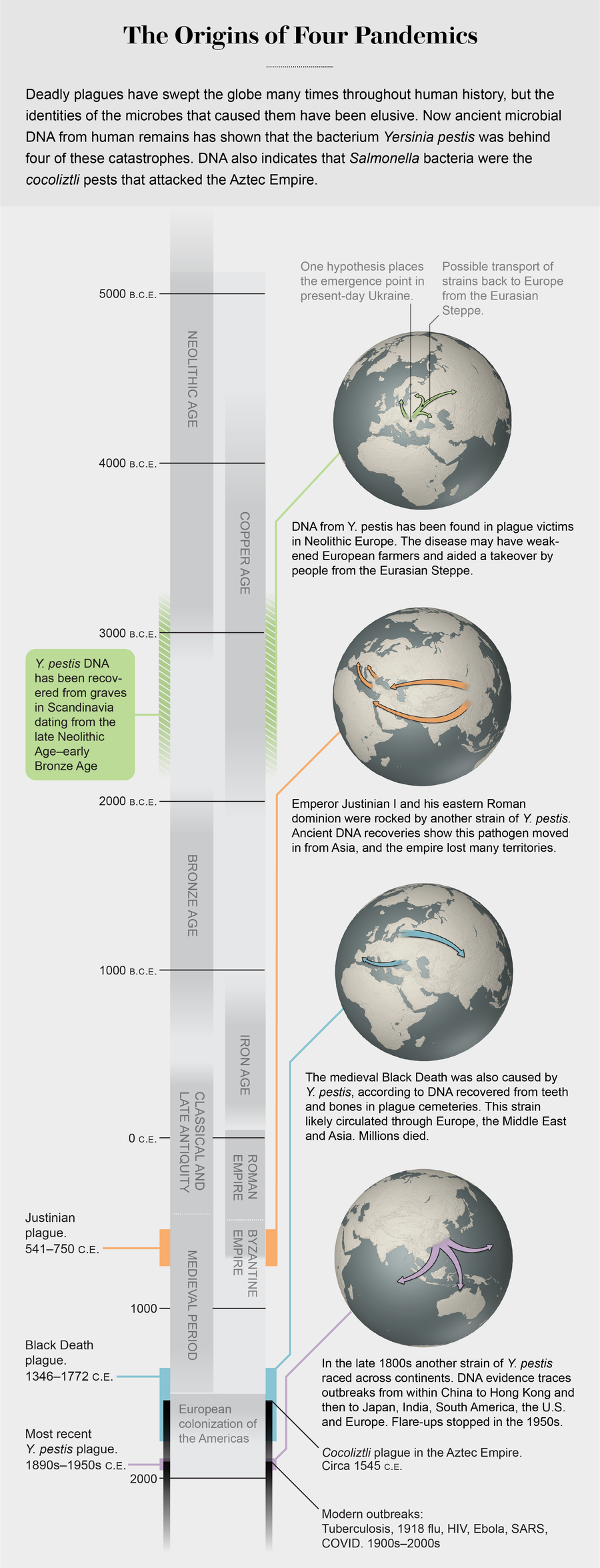

致谢:乔治·雷特塞克(地图)和珍·克里斯蒂安森(图表);资料来源:“古代病原体基因组学作为传染病研究的新兴工具”,Maria A. Spyrou等,《自然评论:遗传学》,第20卷;2019年;“鼠疫杆菌与查士丁尼瘟疫,公元541-543年:基因组分析”,David M. Wagner等,《柳叶刀传染病》,第14卷;2014年4月;“新石器时代衰落期间鼠疫杆菌基础谱系的出现和传播”,Nicolas Rascovan等,《细胞》,第176卷;2019年1月;以及“历史鼠疫杆菌基因组揭示欧洲黑死病是古代和现代瘟疫大流行的源头”,Maria A. Spyrou等,《细胞宿主与微生物》,第19卷;2016年6月

分子线索

科学家和历史学家长期以来一直对将病原体生物学与历史联系起来感兴趣,但直到大约十年前,分析古代遗骸(aDNA)中的DNA的困难阻碍了尝试。例如,从黑死病墓葬中回收病原体基因组的努力只导致了“反复失败,反复失败,反复失败”,安大略省麦克马斯特大学的aDNA生物学家亨德里克·波伊纳哀叹道。埋葬的骨骼已经退化,只含有极少量的属于微生物的遗传分子。

过去十年中的两项发展改变了局面。一项是考古基因组学专家认识到他们一直在关注骨骼的错误部位。牙齿,而不是骨骼,是最好的时间胶囊。在外部,牙齿被坚硬的珐琅质层保护。在内部,牙髓充满了干燥的血液——以及血液传播的病原体的退化残余物。科学家可以用牙科钻钻出内部,将其溶解,并幸运地发现一些微生物DNA的残余物。

但是这些样本是杂乱无章且支离破碎的。它们仍然需要被缝合回长而详细的DNA序列中,以便可以将它们识别为属于特定的细菌或病毒。下一代测序是一种加速这种重组的方法,是第二大进步。由于更强大的计算机,该技术最近得到了广泛应用,并且“彻底改变了游戏规则”,波伊纳说。基本上,该方法涉及同时并行地对大量短DNA链进行测序,并通过在字母序列(熟悉的遗传密码A、T、C和G)重叠的地方连接它们,将它们重新组装成可识别的基因组。这种方法使得从退化的样本中重建整个基因组成为可能,从而避免了回收罕见的高质量DNA长片段的需要。

更好的样本和新技术相结合的首批成功案例之一出现在2011年。波伊纳和他的同事从伦敦黑死病墓地获得的牙齿中回收了一个鼠疫杆菌基因组草图。他们的发现经过几十年的推测,证实了这种细菌确实是导致中世纪大流行的罪魁祸首,那场大流行在1347年至1351年间导致30%或更多的欧洲人口死亡。研究人员在接下来的五年里了解到,这种菌株并没有特别强的毒性;它与现代鼠疫杆菌非常相似,后者远没有那么致命。中世纪的高死亡率似乎是由失控的黑家鼠数量激增所驱动的,黑家鼠在拥挤和营养不良的人群中传播细菌,这些人群居住在卫生条件恶劣的新兴城市中。

也许来自瘟疫aDNA的最大惊喜来自于更早的墓葬。事实证明,无论是查士丁尼瘟疫还是中世纪瘟疫都不是这种微生物首次在跨大陆范围内改变人类事件。

史前大流行

2015年,从欧亚草原各地埋葬的骨骼中提取的101个古代人类基因组的数据证实,大约5000年前,早期青铜时代的人类,即颜那亚文化,从草原向下迁移,取代了欧洲的新石器时代农业文化。新来者驯养了马匹和新的冶金形式,并且可能好战,但大规模的人口转变仍然让科学家感到困惑,因为欧洲群体已经繁荣了几个世纪。“那些组织良好、显然繁荣的欧洲新石器时代社会怎么会衰落呢?”参与这项工作的一位考古学家,瑞典哥德堡大学的克里斯蒂安·克里斯蒂安森问道。一些考古证据指向颜那亚人到来前后欧洲农民中普遍存在的人口崩溃,克里斯蒂安森说,他和他的同事开始怀疑是否有一种疾病削弱了欧洲社会,使其足以允许入侵。特别是,他问道:“会不会是黑死病?”

当克里斯蒂安森的团队对101个古代草原人类基因组进行测序时,他们收集了一切——不仅是人类DNA,还有病毒、细菌和现代环境污染的混合物。“我们没有使用的数据占95%到99%之间,”团队成员,哥本哈根大学的西蒙·拉斯穆森说。“我们只是把它扔进了垃圾箱。”但到2015年,新的测序技术使他们能够筛选这些材料,并将其与其他基因组进行比较。“因此,我们收集了所有这些数据——1000亿个小的DNA片段——并将它们与瘟疫进行了筛选,”拉斯穆森说。

大约两周后,科学家的机器得出了答案。大约7%的古代遗骸的牙齿中残留着瘟疫DNA的痕迹。细菌通过血管进入牙齿,“如果细菌在血液中,那真的非常糟糕”,拉斯穆森说。“这些人很可能死于此。”这种更致命的疾病被称为败血性鼠疫;在最常见的类型,腺鼠疫中,细菌感染淋巴结。由于他们检查的许多aDNA样本状况不佳,拉斯穆森还怀疑瘟疫DNA可能在更高比例的材料中存在,但过于混乱而无法检测到。他认为证据“开始倾向于可能的大流行”。然而,波伊纳更为谨慎,并指出除了鼠疫杆菌之外的其他因素——例如饥荒或战争——也可能导致欧洲人口崩溃。

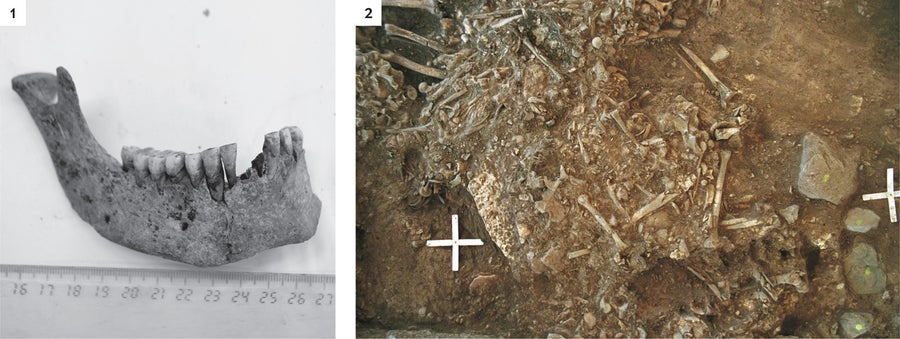

古代细菌DNA在瑞典弗雷尔塞戈登的一个万人冢中挖掘出的人牙中发现,来自鼠疫微生物鼠疫杆菌(1)。该墓穴大约有5000年历史,埋葬着大约78人的遗骸(2)。致谢:卡尔-戈兰·舍格伦(1);摄影:托尼·阿克塞尔松(2)

如果瘟疫杆菌甚至是部分原因,那么今天就可以看到其影响。克里斯蒂安森的团队认为,就像后来的鼠疫杆菌爆发一样,这一次也从草原蔓延到欧洲。如果颜那亚人已经接触过这种细菌数百年,他们可能对这种细菌具有一定的免疫力。这种抵抗力会使他们相对于遭受瘟疫蹂躏的欧洲农民具有优势。因此他们迁入了。凭借更浅的肤色和原始印欧语系,这个群体及其迁徙仍然影响着现代欧洲的外貌、语言和基因。根据克里斯蒂安森的说法,“它改变了欧洲历史的进程。它改变了欧洲的语言。”他说,从基因上讲,欧洲人“是那些草原人的后裔”。

最近,研究小组在瑞典新石器时代的两具大约五千年前的骨骼中检测到鼠疫杆菌DNA,从而发现了更多支持这种瘟疫驱动变革理论的证据。看来,这种疾病在颜那亚人入侵之前就已经到达斯堪的纳维亚半岛。克里斯蒂安森说,他的同事们现在正在“到处搜寻”这种早期变体的其他实例。他称之为“所有瘟疫之母”。

进化之旅

现在已经分析了数十个古代鼠疫杆菌基因组,来自过去5000年间的各个时间点。这些序列的变化使研究人员能够重建细菌的进化史,并指出一些早期的基因改变,这些改变可能有助于将一种机会性肠道病原体转变为人类历史上最大的杀手之一。

在其最早的形式——5000年前的变体中——细菌不太可能像黑死病版本那样通过鼠蚤传播。较老的细菌缺乏现代微生物用来阻止其在跳蚤肠道中消化的酶。它可能是通过宿主——人或动物——咳嗽时通过空气传播的液滴传播的。但在大约4000年前,鼠疫杆菌获得了一个名为ymt的基因,可能来自另一种肠道细菌。(细菌经常交换基因。)ymt编码那种保护酶,使瘟疫生物体能够在跳蚤体内生存并随昆虫传播,马克斯·普朗克人类历史科学研究所的古代DNA专家约翰内斯·克劳泽说。

在获得ymt之后,鼠疫杆菌进化出了形成生物膜的能力——而这种才能或许是微生物最险恶的创新。在一个基因中出现了突变,该基因提高了产生粘性细胞外基质的能力,而其他突变则削弱了通常会减慢或阻止基质产生的不同基因。这些变化使细菌能够聚结成粘性细胞团。这些细胞团在跳蚤的中肠中积聚,阻塞了其消化道。饥饿的跳蚤被迫疯狂进食,它们反复叮咬周围的任何哺乳动物,并在每次叮咬时传播细菌。

人类与病原体

aDNA研究使得追踪除鼠疫杆菌以外的其他微生物的历史成为可能,使研究人员能够确定许多现代人类病原体的出现日期,包括麻风病、肺结核、乙型肝炎病毒和细小病毒的菌株,这些病原体是广泛传播的麻烦制造者。克劳泽说,这些日期,也许并不令人惊讶,发生在人类开始定居的时候。

随着文明的发展,遥远的社区通过马、车轮,然后是船只连接起来——无论人们走到哪里,微生物也随之而来。赫比格说,长途贸易促进了“全球范围内的疾病交换”。例如,古代乙型肝炎和瘟疫基因组的分布与青铜时代和铁器时代有据可查的人类迁徙路线相符。同样,威斯康星大学麦迪逊分校的凯特琳·佩珀雷尔说,肺结核是由“罗马商船的船员或沿着丝绸之路聚集在航点的商人”携带的,她的团队使用肺结核aDNA估计,现代菌株出现的时间不到6000年前——而不是之前认为的7万多年前。

传播这些微生物的不仅仅是贸易。病原体通常会利用多种动物宿主,DNA数据表明,当我们与某些动物的关系变得更加密切时,病原体很快就会随之而来。例如,英国红松鼠的最后幸存种群之一仍然携带中世纪的麻风病菌株,可能是维京皮毛商人运到英格兰的。同样,从一具千年历史的秘鲁骨骼的aDNA中显示,一种感染人类的肺结核菌株显然是由海豹带到南美洲的。该肺结核基因组与现代海豹和海狮中发现的菌株最密切相关。“对于这个人群来说,从考古学和人类学的角度来看,这很有道理,因为他们进行了大量的海豹狩猎,”参与这项研究的赫比格解释说。“他们制作的陶器上可以找到人们狩猎海豹以及加工海豹肉的图像。”

当欧洲人首次抵达时,这种增加对病原体易感性的人类因素——更大的人口、更大的全球连通性、与动物世界不断变化的关系——对新大陆产生了重大影响。16世纪初,以墨西哥为中心的阿兹特克帝国遭到一小队西班牙军队的入侵,他们在心怀不满的臣民和竞争对手国家的帮助下推翻了这个文明。然后,西班牙人建立了一个残酷的委托监护制,即严厉的待遇、过度劳累和营养不良。欧洲外来者似乎也带来了其他袭击者。

在1521年的最初征服之后,阿兹特克人口遭受了历史上最严重的大流行病之一的摧毁。西班牙方济各会修士贝纳迪诺·德·萨哈贡在最初的西班牙接触八年后抵达墨西哥,他的书面记载表明,一种感染杀死了高达80%的土著人口。但是,这种当地人称之为cocoliztli pest的疾病的身份仍然是一个谜。猜测范围从出血性流感到疟疾到伤寒再到天花。对于历史学家来说,甚至不清楚这种疾病是当地起源还是由西班牙人传入的。

然而,在2018年,aDNA指向了一个可能的罪魁祸首。克劳泽和他的同事从cocoliztli时代万人冢中发现的骨骼中提取DNA,确定超过一半的样本含有C型副伤寒沙门氏菌,这是一种引起严重肠道疾病的细菌。在欧洲人接触之前,美洲从未发现过沙门氏菌,因此它几乎可以肯定是从旧世界运来的。征服者可能在他的跨大西洋船只上携带了受污染的食物和水,以及其他潜在的传播媒介,如鸡、猪、牛和老鼠等害虫。所有这些都能够传播疾病。

就在这个时候,美洲的一场环境灾难帮助沙门氏菌等微生物找到了新的家园。2000年发布的树木年轮数据表明,16世纪墨西哥遭受了一系列灾难性的干旱,粮食短缺和人口流离失所使人们身体虚弱,无法抵抗他们免疫系统没有准备好的陌生微生物入侵者。一个文明崩溃了。

今天,社会对病原体以及如何对抗病原体的了解比500年或5000年前的人们要多得多。但是,我们目前与COVID-19的斗争表明,我们对新型疾病的脆弱性并没有改变:它们经常从其他物种跳到人类身上,通过全球贸易和旅行传播,并因拥挤、贫困和营养不良而加剧。aDNA研究提醒我们这些持久的事实,并表明历史上一些最大的事件不仅仅是由查士丁尼一世皇帝或征服者埃尔南·科尔特斯等有权势的人物定义的。它们也深刻地受到他们的帝国帮助传播的微生物的影响。