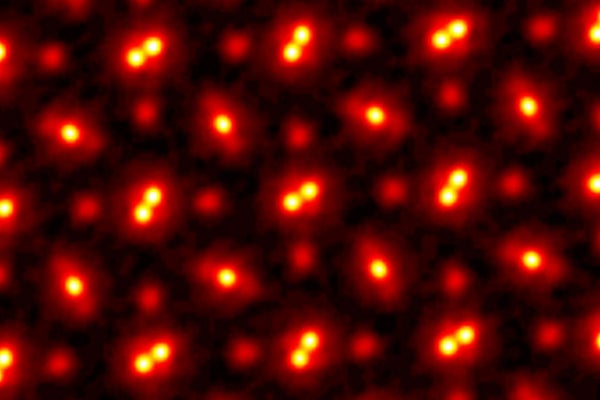

请看有史以来拍摄的最高分辨率的原子图像。为了创建它,康奈尔大学的研究人员从晶体中捕获了一个三维样本,并将其放大了一亿倍,分辨率是使同一批科学家在2018年获得吉尼斯世界纪录的分辨率的两倍。他们的成像过程可能有助于开发材料,用于设计更强大、更高效的手机、计算机和其他电子产品,以及更持久耐用的电池。

科学家们使用一种称为电子衍射层析成像的技术获得了该图像。它涉及向目标材料发射电子束,大约每秒十亿个。当电子被发射时,光束会无限小地移动,因此它们会从稍微不同的角度撞击样本——有时它们会干净地穿过;有时它们会与原子碰撞并在样本内部反弹,然后才逸出。康奈尔大学物理学家大卫·穆勒将这项技术比作在黑暗中与对手玩躲避球。躲避球是电子,它们的目标是单个原子。尽管穆勒看不到目标,但他可以检测到“躲避球”最终的去向。基于数十亿个电子撞击探测器时产生的散斑图案,机器学习算法可以计算出原子在样本中的位置以及它们的形状,从而创建图像。

以前,电子衍射层析成像仅用于对极薄的样本成像,这些样本只有一到几个原子厚。但是穆勒和他的同事们的新研究在《科学》杂志上描述了捕获数十到数百个原子厚的多个层。这使得该技术与材料科学家更加相关,他们通常研究厚度约为 30 到 50 纳米的样本的特性。(这比你的指甲在一分钟内生长的长度还要小,但比过去电子衍射层析成像可以成像的厚度要厚得多。)“他们现在实际上可以观察原子堆叠,这太令人惊叹了,”谢菲尔德大学工程师安德鲁·梅登说,他帮助开发了衍射层析成像技术,但没有参与这项新研究。“分辨率令人震惊。”

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的有影响力的故事的未来。

这一结果标志着电子显微镜世界的一个重要进步。标准电子显微镜于 1930 年代初期发明,使观察诸如脊髓灰质炎病毒之类的物体成为可能,这些物体比可见光的波长还小。但是电子显微镜有一个限制:提高其分辨率需要提高电子束的能量,最终必要的能量会变得如此之大,以至于会损坏样本。

相比之下,衍射层析成像使用一种探测器,该探测器可以记录光束在每个光束位置可以散射到的所有不同角度,从而以相同的波长和透镜获得更多信息。研究人员在 1960 年代理论化了衍射层析成像,并在 1980 年代构想了其用于克服电子透镜的限制。但是由于计算和探测器的限制以及所需的复杂数学运算,该技术在数十年内未投入实践。早期版本在使用可见光和 X 射线方面比成像原子尺寸物体所需的电子效果更好。与此同时,科学家们不断改进电子显微镜。“你必须是衍射层析成像的真正信徒才能关注它,”穆勒说。

就在过去几年,穆勒和他的团队开发出了一种足够好的探测器,使电子衍射层析成像能够在实验中工作。到 2018 年,他们已经弄清楚了如何使用该技术重建二维样本,从而产生了穆勒所说的“世界上任何方法实现的最高分辨率图像”(并获得了吉尼斯世界纪录)。研究人员使用比其他方法更低能量的波长完成了这一壮举,使他们能够更好地保存他们所观察到的内容。

下一个挑战是更厚的样本,其中电子波在到达探测器之前会从许多原子上反弹:所谓的多次散射问题。团队成员发现,通过足够多的重叠散斑图案和计算能力(以及根据穆勒的说法,“蛮力和无知”),他们可以反向推导出产生给定图案的原子布局。为此,他们微调了一个模型,直到它生成的图案与实验产生的图案相匹配。

如此高分辨率的成像技术对于开发下一代电子设备至关重要。例如,许多研究人员正在寻求超越硅基计算机芯片,以寻找更高效的半导体。为了实现这一目标,工程师需要了解他们在原子水平上正在处理什么——这意味着使用电子衍射层析成像等技术。“我们拥有这些工具,等待着帮助我们优化将成为下一代设备的设备,”佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学工程学院院长 J. 默里·吉布森说,他没有参与这项新研究。

加州大学伯克利分校的物理学家罗杰·法尔科内说,电池是应用电子衍射层析成像等成像技术的一个特别有希望的领域,他也没有参与这项研究。制造可以安全存储大量能量的电池对于从化石燃料向包括风能和太阳能等可再生能源的转型至关重要。“成像技术对于改进电池非常重要,因为我们可以详细观察化学反应,”法尔科内说。

但还有很长的路要走。为了使电子衍射层析成像能够为您的手机或笔记本电脑带来突破,它必须做的不仅仅是重建图像——它必须精确地定位材料中的单个原子。尽管科学家们在理论上展示了他们的新工艺如何做到这一点,但他们尚未在实验中证明这一点。“对于任何新技术,总是需要一段时间才能让您的同行研究人员尝试一下,看看它是否会转化为真正的实际用途,”IBM 的材料表征专家莱斯利·汤普森说,他没有参与这项新研究。

“就你发明了一种像高分辨率显微镜这样的新工具而言,我的感觉是你会惊讶于它被应用于解决什么问题,”法尔科内说。“人们会看到我们现在甚至无法想象的东西——并解决我们甚至不确定是否已经存在的问题。”