2018年,精神科医生奥列格尔·普拉纳-里波尔正苦苦思索着一个关于精神障碍的令人费解的事实。他知道许多人患有多种疾病——例如,焦虑症和抑郁症,或精神分裂症和双相情感障碍。他想知道拥有不止一种诊断有多常见,因此他获取了一个包含约590万丹麦公民医疗细节的数据库。

他被自己的发现震惊了。每一种精神障碍都会使患者易患其他每一种精神障碍——无论症状有多么不同。“我们知道共病很重要,但我们没想到会发现所有成对关联,”普拉纳-里波尔说,他常驻丹麦奥胡斯大学。

这项研究解决了一个困扰研究人员一个多世纪的根本问题。精神疾病的根源是什么?

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和思想的有影响力的故事的未来。

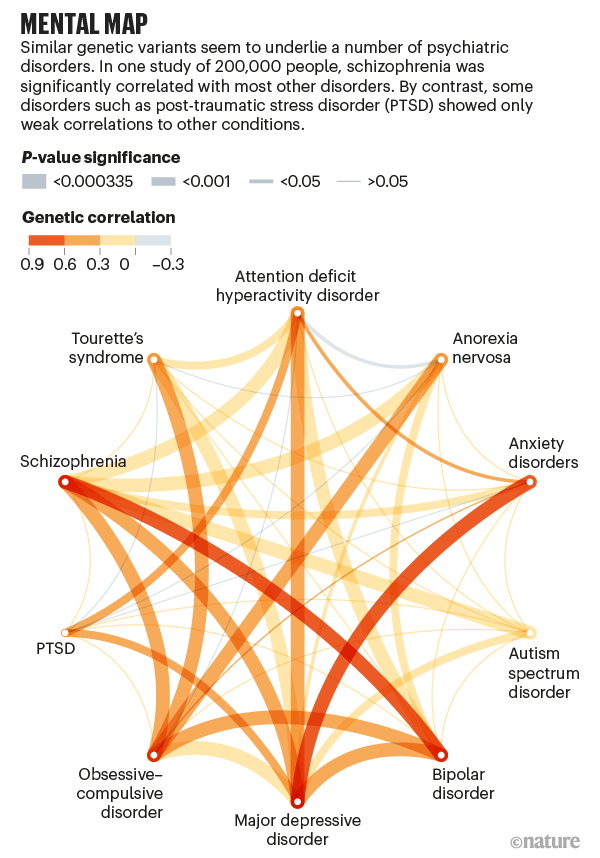

为了找到答案,科学家们在过去十年中,通过对基因、大脑活动和神经解剖学的研究,积累了大量数据。他们发现了证据,表明许多相同的基因是看似不同的疾病(如精神分裂症和自闭症)的基础,并且大脑决策系统的改变可能与多种疾病有关。

研究人员也在彻底反思我们大脑出错的理论。精神疾病可以分为不同的、离散的类别,如“焦虑症”或“精神病”的观点在很大程度上已被证伪。相反,各种疾病相互交织,没有明显的界限——正如普拉纳-里波尔的研究如此清楚地证明的那样。

现在,研究人员正试图了解这种精神病理谱系背后的生物学基础。

他们有一些理论。也许精神疾病有多个维度——因此,根据一个人在每个维度上的得分,他们可能比其他人更容易患上某些疾病。另一种更激进的观点是,存在一个单一因素使人们普遍易患精神疾病:他们患上哪种疾病然后由其他因素决定。这两种观点都受到重视,尽管研究人员更广泛地接受多维度的概念。

细节仍然模糊不清,但大多数精神科医生都同意,有一点是明确的:将精神障碍分类为整齐框框的旧系统行不通。他们也充满希望,从长远来看,用一个基于生物学的框架取代这个框架将带来新的药物和治疗方法。研究人员的目标是揭示,例如,精神病理学中涉及的关键基因、大脑区域和神经过程,并用疗法靶向它们。麻省理工学院和哈佛大学博德研究所的史蒂文·海曼说,虽然可能需要一段时间才能实现这一目标,“如果该领域真的做好自己的工作,我长期来看是乐观的。”

琳琅满目的疾病

最直接的挑战是弄清楚如何诊断人们。自20世纪50年代以来,精神科医生一直在使用一本名为《精神疾病诊断与统计手册》的详尽卷册,目前是第五版。它列出了所有公认的疾病,从自闭症和强迫症到抑郁症、焦虑症和精神分裂症。每种疾病都由症状定义。其内在的假设是,每种疾病都是不同的,并且出于不同的原因而产生。

然而,甚至在《DSM-5》于2013年出版之前,许多研究人员就认为这种方法存在缺陷。“任何临床医生都可以告诉你,患者没有阅读《DSM》,也不符合《DSM》,”海曼说,他曾帮助起草了该手册的第五版。

很少有患者完全符合每组明确的标准。相反,人们通常会有来自不同疾病的症状混合。即使某人被明确诊断为抑郁症,他们通常也会有另一种疾病(如焦虑症)的症状。“如果你患有一种疾病,你就更有可能患上另一种,”宾夕法尼亚大学神经精神病学家特德·萨特斯韦特说。

这意味着临床医生划分精神障碍的方式是错误的。精神科医生试图通过将疾病细分为更精细的亚型来解决这个问题。“如果你看看《DSM》随时间推移的演变方式,这本书变得越来越厚,”萨特斯韦特说。但问题仍然存在——亚型仍然不能很好地反映许多患者所具有的症状群。

因此,世界上最大的精神健康科学资助机构——美国国家精神卫生研究所改变了其资助研究的方式。从2011年开始,它开始要求更多关于疾病生物学基础的研究,而不是关于症状的研究,根据一个名为“研究领域标准”的计划。此后,对精神病理学的生物学基础的研究呈爆炸式增长,研究重点是遗传学和神经解剖学等领域。但是,如果研究人员希望揭开精神病理学的神秘面纱,他们还有很长的路要走:关键的发现是精神病理学实际上有多么复杂。

有争议的集群

临床上,症状跨越疾病——或者人们经常患有不止一种疾病——的证据只会越来越强。因此,尽管诸如情绪改变或推理障碍等个别症状可以可靠地诊断出来,但将患者归为“双相情感障碍”等总体诊断是很困难的。

即使是看似独立的疾病也是相互关联的。2008年,当时在伦敦国王学院精神病学研究所的遗传学家安吉莉卡·罗纳德和她的同事发现,自闭症和注意力缺陷多动障碍(ADHD)存在重叠。“当时,你不被允许同时诊断出这两种疾病,”罗纳德说;这是因为早期版本的《DSM》中的一项规则。但她和她的团队发现,自闭症和ADHD的特征密切相关,并且部分受遗传控制。

此外,似乎存在跨越疾病界限的症状群。一项2018年的研究检查了被诊断患有重度抑郁症、惊恐障碍或创伤后应激障碍(PTSD)的人。研究人员根据志愿者的症状、认知能力和大脑活动对其进行了评估。研究人员发现,参与者分为六组,其特征是不同的情绪,如“紧张”和“忧郁”。这些组跨越了这三个诊断类别,仿佛它们不存在一样。

现在许多人同意诊断类别是错误的。问题是,以生物学为指导,精神病学诊断和治疗应该是什么样的?

多个维度

一种突出的模型是,每个人都存在许多神经心理学特征或“维度”。每个特征决定了我们对某些类型疾病的易感性。例如,某人可能容易患上焦虑症等情绪障碍,但不易患上精神分裂症等思维障碍。

这类似于心理学家思考人格的方式。在一种模型中,五种人格特质,如尽责性和神经质,描述了人类人格的大部分变异。

一些精神科医生已经在尝试以维度为中心重新构想他们的学科。在2010年代初期,曾有一种推动力,旨在从《DSM-5》中消除疾病类别,转而采用基于个体症状的“维度”方法。然而,这种尝试失败了——部分原因是医疗保健资金和患者护理是围绕《DSM》的类别建立起来的。然而,其他疾病目录已经转向维度化。2019年,世界卫生大会批准了最新的国际疾病分类(称为ICD-11),其中一些精神病理学新近被使用维度症状而不是类别进行分解。

维度假设面临的挑战是显而易见的:有多少个维度,它们是什么?萨特斯韦特称之为“一个非常大的问题”。

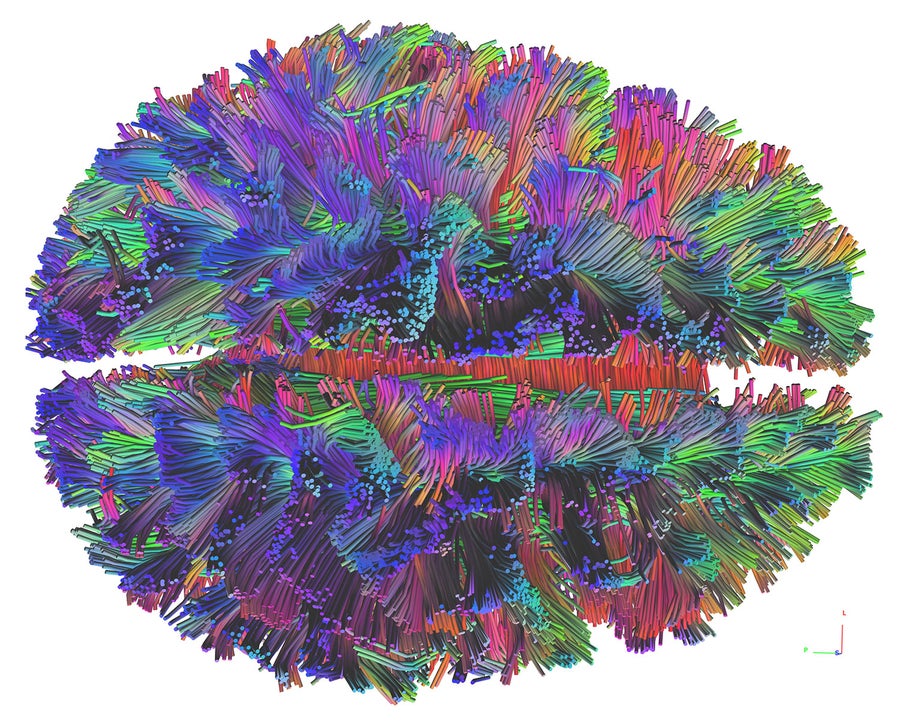

一些团队研究大脑区域之间连接的强度,以确定大脑功能是否与特定诊断相关。 来源:Matthew Cieslak, Ted Satterthwaite, Danielle S. Bassett

一个流行的理论,在过去十年中的许多研究的支持下,主张只有两个维度。第一个维度包括所有“内化”障碍,如抑郁症,其中主要症状影响一个人的内在状态。这与“外化”障碍(如多动症和反社会行为)形成对比,其中一个人对世界的反应受到影响。研究表明,如果某人被诊断出患有两种或多种疾病,这些疾病很可能来自同一类别。

但是,将大量脑成像数据与机器学习相结合的研究得出了不同的数字——即使是同一个实验室进行的研究也是如此。去年,萨特斯韦特和他的团队发表了一项关于1141名有内化症状的年轻人的研究,发现他们可以根据大脑结构和功能分为两组。2018年,萨特斯韦特领导了一项类似的研究,确定了四个维度,每个维度都与独特的大脑连接模式相关联。

海曼说,最终,《DSM》的未来版本可能会有专门针对每个维度的章节。这些章节可以列出每个维度内聚集的疾病,以及它们的症状和任何来自潜在生理学和遗传学的生物标志物。具有相似症状但突变或神经解剖学改变不同的人可以被不同地诊断和治疗。

基因方面

未来方法的支柱之一是更好地理解精神疾病的遗传学。在过去十年中,精神病理学遗传学的研究规模已经足够大,可以得出可靠的结论。

研究表明,没有单个基因对精神病理学的风险贡献很大;相反,数百个基因各自具有很小的影响。一项2009年的研究发现,数千个基因变异是精神分裂症的风险因素。许多基因也与双相情感障碍有关,表明一些基因对这两种疾病都有贡献。

这并不是说所有脑部疾病都涉及相同的基因:远非如此。由波士顿马萨诸塞州总医院的遗传学家本杰明·尼尔和都柏林三一学院的精神病学家艾登·科文领导的一个团队在2018年发现,神经系统疾病(如癫痫和多发性硬化症)在基因上与精神疾病(如精神分裂症和抑郁症)不同。

这些研究都着眼于常见变异,这些变异最容易检测。最近的一些研究则侧重于极其罕见的变异,这些变异确实表明疾病之间存在遗传差异。一项对超过12000人的研究发现,精神分裂症患者的超罕见突变率异常高——而且这些突变通常是个人独有的。

结果一团糟。很难预测哪些风险因素会跨越疾病。“其中一些因素在精神病理学中广泛共享,”尼尔说,“而另一些因素则更具体地针对一种或少数几种形式的精神病理学。”

来源:自然; 来源:The Brainstorm Consortium 等人,《科学》杂志,360,eaap8757 (2018)。

p 因子

一些精神科医生提出了一个激进的假设,他们希望这将使他们能够理解这种混乱。如果疾病共享症状或同时发生,并且许多基因与多种疾病有关,那么可能存在一个单一因素使人们易患精神病理学。

这个想法最初由伊利诺伊州芝加哥大学的公共卫生专家本杰明·拉希于2012年提出。拉希和他的同事研究了11种疾病的症状。他们使用统计数据来检验该模式是否最好地用三个不同的维度来解释,或者用这三个维度加上“一般”易感性来解释。如果包括一般因子,模型效果更好。

第二年,这个假设得到了更多支持——以及一个朗朗上口的名字——来自北卡罗来纳州达勒姆杜克大学的心理学家夫妇阿夫沙洛姆·卡斯皮和特里·莫菲特。他们使用了来自一项对1037人进行的长期研究的数据,发现症状的大部分变异可以用一个单一因素来解释。卡斯皮和莫菲特将这个因素称为“p 因子”。自2013年以来,多项研究重复了他们的核心发现。

卡斯皮和莫菲特清楚地表明,p 因子不能解释一切,并且没有猜测其潜在的生物学基础,只是推测一组基因可能介导它。其他人则提出,p 因子是对精神病理学的一般易感性,但其他因素——压力经历或其他基因改变——将一个人推向不同的症状。但如果它是真实的,它就有一个惊人的含义:可能存在针对精神障碍的单一治疗靶点。

已经有迹象表明,广义治疗可能与靶向治疗一样有效。一项2017年的研究随机分配患有焦虑症(如惊恐障碍或强迫症)的人,接受针对其特定疾病的疗法或广义方法。两种疗法效果都一样好。

找到p 因子的生理学基础将是基于它的疗法的第一步,但直到最近几年,研究人员才在遗传和神经解剖学数据中找到它的迹象。例如,一项在英国人群中进行的精神病理学遗传学研究,确定了一个“遗传 p 因子”——一组基因,其中存在导致精神病理学风险的变异。

与此同时,其他小组一直在寻找发生在多种精神病理学中的神经解剖学变化。结果很有趣,但相互矛盾。

一项关于六种精神病理学的研究发现,大脑灰质在三个参与情绪处理的区域缩小:背侧前扣带回、右侧脑岛和左侧脑岛。但随后由艾德丽安·罗默(一位现任哈佛医学院和马萨诸塞州贝尔蒙特麦克莱恩医院的临床心理学家)进行的研究,确定了完全不同的三个区域,这些区域的作用包括管理基本的身体功能和运动——脑桥、小脑和部分皮层。理解这一点的关键可能是关注大脑的执行功能:通过计划、集中注意力和抵制诱惑来调节行为的能力,这依赖于许多大脑区域。罗默和萨特斯韦特分别在多种精神病理学中发现了执行功能障碍——怀疑这些障碍可能是 p 因子的基础。

大多数科学家都同意,需要更多数据,许多人仍然对如此简单的解释持怀疑态度。“我不太确定事情会这样发展,”尼尔说。至少在基因层面,他说,还有许多疾病,如PTSD和广泛性焦虑症,仍然知之甚少。

海曼说,所有这些全面的假设都为时过早。“我认为现在是进行更多实证研究而不是宏大理论化的时候了。”

本文经许可转载,并于2020年5月5日首次发表。