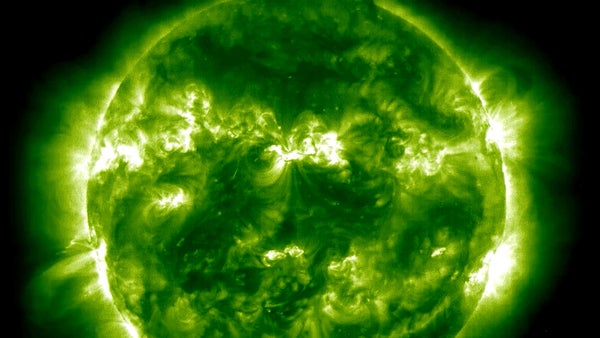

地球大气层中被称为罗斯贝波的巨大涟漪有助于引导地球的急流和天气模式。现在,《自然·天文学》杂志上的一项研究提供了迄今为止最好的证据,表明类似的巨大特征也存在于太阳上。

罗斯贝波于 20 世纪 30 年代后期在地球大气层中被发现。在行星自转的驱动下,人们在其他行星的大气层以及地球的海洋中也看到了它们。科罗拉多州博尔德市国家大气研究中心的太阳物理学家、该研究的主要作者斯科特·麦金托什说,从理论上讲,这些波浪可以在任何旋转的流体中形成。

他说,研究人员长期以来一直在寻找太阳上存在罗斯贝波的证据。更好地理解这些特征及其运动可以帮助科学家更好地预测太阳黑子的形成和太阳耀斑的爆发。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑订阅以支持我们屡获殊荣的新闻报道。 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

凝视太阳

过去,天文学家在寻找波浪时受到他们对太阳的有限视角的阻碍,因为只能从地球上看到太阳的一面。但是,三个太阳探测器——美国宇航局太阳动力学观测站及其太阳地面关系观测站 (STEREO) 任务的一部分——被定位了几年,以便让科学家们可以360°观察太阳的大气层(或日冕)。(天文学家在 2014 年年中一颗 STEREO 探测器滑到太阳后面后失去了与它的联系。)

麦金托什说,该团队专注于称为亮点(brightpoints)的热而明亮的特征模式,这些特征点缀在太阳的日冕中,可以用来跟踪太阳大气层更深处物质的剧烈运动。研究人员使用探测器在 2010 年 6 月至 2013 年 5 月收集的数据,识别出明确的亮点簇,这些亮点簇平均以每秒约 3.25 米的速度在太阳北半球向西移动,在太阳南半球则以每秒约 2.65 米的速度向西移动。

麦金托什指出,亮点簇的向西移动速度比太阳大气层底层的部分快,这是罗斯贝波的一个标志。

研究人员将这些模式命名为“类罗斯贝波”,因为它们与太阳等离子体的磁活动有关,而不仅仅是流体运动。“我们在太阳上发现它们并不奇怪,”麦金托什说。“只是最近,人类历史上第一次,我们能够同时看到太阳的整个表面,”而不仅仅是面向地球的一面——这要归功于太阳探测器的定位。

英国贝尔法斯特女王大学的天体物理学家 Mihalis Mathioudakis 说,该团队的发现是太阳上存在罗斯贝波的第一个有力证据。

美国宇航局戈达德太空飞行中心(位于马里兰州格林贝尔特)的天体物理学家约瑟夫·古尔曼说:“如果这些特征确实是罗斯贝波,那么这是一个很好的结果。”在所有纬度和经度上对太阳表面进行全面观察“提供了一个独特的机会来发现我们以前没有看到的东西”。

宇宙天气模式

麦金托什说,亮点与增强的磁活动有关,因此更好地了解它们的形成、演化和运动可能有助于研究人员微调太阳活动模型。反过来,这可能有助于更好地预测良性太阳过程,例如太阳黑子的发展。但它也有助于预测潜在的破坏性太阳风暴的发生——即高能带电粒子的巨大喷发,称为日冕物质抛射 (CME) 进入太空。如果特别强的日冕物质抛射袭击地球,它们会使通信卫星瘫痪,并使大片地区的电网瘫痪。一些研究表明,这些“太空天气”危害的成本可能约为每年 100 亿美元。

加州斯坦福大学的太阳物理学家托德·霍克塞马说:“如果研究人员能够识别出太阳上的活动区域,并对它们将如何演化有一定的信心,那么这可以给人们一些警告。”

但英国纽卡斯尔大学的太阳物理学家理查德·莫顿说,预测太空天气“可能不像在地球上那么直接”。太阳大气层中强磁场和流体流动的复杂相互作用可能意味着长期太阳活动趋势比短期发展(例如太阳耀斑可能在某一天发生的地点)更容易预测。

尽管如此,麦金托什和他的团队仍然抱有希望。他们说,监测太阳的天气模式并了解它们的起源对于提高太空天气预测的准确性以保护我们的技术社会至关重要。

本文经许可转载,并于2017 年 3 月 27 日首次发表。