罗伯特·蒙哥马利小心翼翼地走下医院走廊,手里端着一个不锈钢碗,里面装着一颗活体人类肾脏,肾脏放在冰块上。几分钟前,这个器官还在一个人的身体里。它即将被植入到另一个人体内,以维持他的生命。

那是今年春天过去的一个星期一上午 11 点左右。我跟随腹部移植外科医生、纽约大学朗格尼移植研究所主任蒙哥马利走进手术室,49 岁的约翰·普里马维拉正在等待接受这颗珍贵的肾脏。监护仪发出哔哔声;音响系统里播放着夏奇拉的歌曲。蒙哥马利做过数千例移植手术,他走到手术台前,轻轻地将器官放入普里马维拉的腹部。这颗由普里马维拉的好友托马斯·肯尼捐献的肾脏呈淡粉色,大小和形状都像芒果。蒙哥马利示意我靠近手术台。我看到他移开了他刚刚缝合在替代器官上的动脉夹。肾脏充血变红,开始搏动,焕发出生命力。

这是普里马维拉的第二次肾移植。他天生患有一种叫做肾发育不全的疾病,这种疾病阻止了他的肾脏完全发育。他 14 岁时接受了第一次移植,那个器官持续使用了大约 35 年。但在 2022 年,它开始衰竭,他不得不接受透析并加入移植等待名单。肯尼——自从小学就和普里马维拉是朋友——自愿接受了检查,发现他是普里马维拉的密切组织配型。对于肯尼来说,这个决定很容易。“我只是觉得在正确的时间做正确的事情,”他在手术几周后告诉我。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的有影响力的故事的未来。

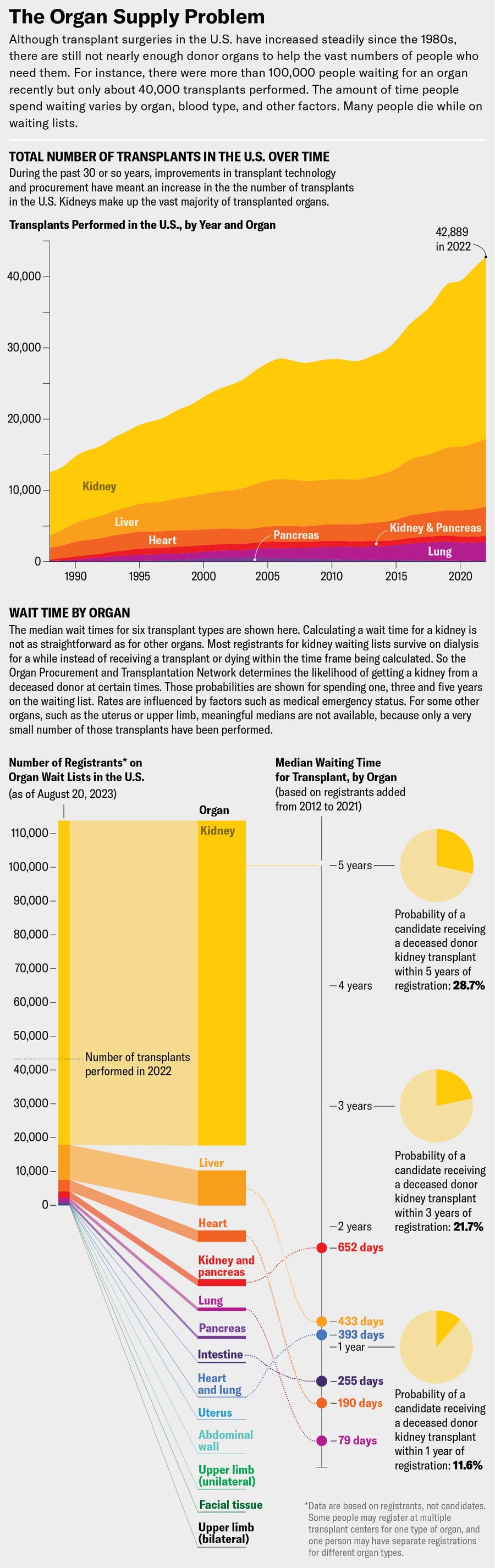

并非每个人都像普里马维拉那样幸运。美国目前有超过 10 万人在等待器官移植,其中绝大多数人等待肾脏。每天有 17 人在等待移植时死亡。由于后勤和医疗障碍以及有争议的分配系统,采购系统在任何特定时间仅使用可用器官的一小部分。对于太多人来说,移植仍然遥不可及,特别是对于有色人种和低收入人群;许多人甚至从未被列入等待名单。

最近在治疗丙型肝炎和艾滋病毒等感染方面的医学进步使以前无法使用的器官变得可用。此外,技术使得器官在移植前可以在体外保持更长时间的活力,甚至可以提高其质量。然而,对器官的需求仍然远远超过供应。

长期以来,人们在漫长的等待名单上死亡的悲惨情况促使蒙哥马利和其他几位科学家开始一项大胆的实验:将其他物种的器官——特别是转基因猪——移植到人体内。在过去的两年里,他们在这些被称为异种移植的手术中取得了重大进展。这个术语的词根来自希腊语 xenos,意思是“外来的”或“异族的”。在今年的测试中,猪肾脏在人体内功能长达两个月而没有衰竭。科学家们已经找到了对这些器官进行基因调整的方法,使其更适合人类,从而降低不良反应或人体免疫系统完全排斥的风险。

[收听关于猪肾脏移植到人体内的 Science, Quickly, 播客]

蒙哥马利将当前不充分的器官移植系统比作靠化石燃料运行的经济体。“你可以让它燃烧得更清洁,你可以做出所有这些不同的改变,”他说,“但它永远不会成为你真正需要的,即某种可再生、可持续的东西。”对于蒙哥马利来说,异种移植是可再生能源。

在与托马斯·肯尼和约翰·普里马维拉接受的手术相同的程序中,首席外科医生罗伯特·蒙哥马利在检查器官(右)后,将活体肾脏从供体手术室运送到受体手术室(左)。图片来源:霍洛德·艾德

然而,它们仍然非常具有实验性。它们提出了棘手的伦理问题,例如谁应该接受移植以及如何沟通所涉及的风险。有些人批评异种移植是分散人们注意力,使其无法解决现有移植系统的问题。但蒙哥马利强烈反对。“我一生都在努力做出这些渐进的改变,”他说。他认为,现在是采取更大行动的时候了,而异种移植就是答案。

我可以体会到等待可能永远不会到来的器官的焦虑。我的母亲在 2019 年被诊断出患有肺纤维化,这是一种进行性、致命的肺部瘢痕疾病,平均诊断后预期寿命为 2 到 5 年。这种疾病无法治愈,但肺移植提供了延长她生命的可能。像许多需要移植的人一样,我们不得不等到她病重到可以列入移植名单(如果她甚至有资格的话),同时希望她能在病情恶化到无法承受手术之前获得器官。我知道在期盼手术奇迹的同时,还要准备为正在逝去的父母哀悼的痛苦。

蒙哥马利也理解这种焦虑:他在 2018 年接受了心脏移植手术,以治疗一种危及生命的先天性心脏病,他的父亲和兄弟都死于这种疾病。“我对移植的兴趣真的可以追溯到我父亲生病的时候,”他在普里马维拉手术前几个月告诉我。我们当时在他的办公室里,俯瞰着曼哈顿市中心。墙上装饰着他与总统们在表彰他或他的妻子(一位大都会歌剧院的女中音歌唱家)的仪式上合影的照片。蒙哥马利的父亲在 50 岁时被诊断出患有危险的心脏病,心脏移植本可以挽救他的生命。但在当时,他被认为年纪太大,不适合手术。蒙哥马利的一个兄弟在等待器官时去世;另一个兄弟接受了移植,现在还活着。当蒙哥马利病重时,他不知道自己是否能及时接受移植。后来,一颗心脏可用了,蒙哥马利自己的同事在纽约大学朗格尼健康中心为他做了手术,蒙哥马利目前在那里执业。

大多数移植器官来自已故捐献者,但肾脏和其他器官(包括肝脏)的部分可以从活体捐献者的慷慨捐献中获得。在本世纪初,为了增加活体捐献者的器官供应,蒙哥马利在美国进行了一些最早的“多米诺骨牌”配对肾移植,其中多名捐献者和受者以一种外科手术的菊花链形式提供和接受器官。这个过程增加了可能的配型数量:如果一个器官的血型或组织类型与捐献者的预期受者不匹配,则它可能与链中的其他人匹配,而该链中的另一个捐献者可能有一个与原始受者良好匹配的器官。然而,蒙哥马利说,这种手术并没有显着增加活体捐献肾移植的数量。

另一个主要的器官来源——已故捐献者——依赖于那些在意外情况下不幸去世的人,这些情况允许及时获取他们的器官以进行移植。这些通常是事故或脑损伤的受害者,他们被宣布脑死亡,但只要身体保持生命支持,他们的其他器官就会继续工作。2022 年,美国有近 15,000 名已故人员(他们是注册器官捐献者或其家人代表他们同意捐献器官)提供了器官。从历史上看,很大一部分已故捐献者是机动车事故的受害者。随着交通和车辆安全性的提高,撞车事故——值得庆幸的是——变得越来越容易幸存。然而,安全性的提高也减少了可用于移植的器官数量。

一项发展一直在推动捐献器官的增加,但这没什么可庆祝的。那就是阿片类药物危机。死于药物过量的人现在占捐献者的很大一部分——从 2000 年的 1% 上升到 2017 年的 13% 以上——而且这场危机似乎不会很快消退。“我们现在的成功是建立在我们社会的失败之上的,”蒙哥马利说。来自死于过量用药的人的移植器官数量增加,是这些死亡规模以及医学进步的结果,这些进步使更多这些器官可用。一些患有阿片类药物成瘾的人也感染了丙型肝炎,这是一种引起严重肝脏炎症的疾病。直到几年前,来自此类捐献者的器官都被认为是不可用的,因为存在感染受者的风险。但是新的抗病毒药物使该疾病可以治疗。在约翰·霍普金斯大学和宾夕法尼亚大学工作的基础上,蒙哥马利和他的同事帮助率先进行了首次来自丙型肝炎阳性捐献者的移植;蒙哥马利接受的心脏就来自这样一位捐献者。2019 年,约翰·霍普金斯医学中心的外科医生在美国进行了首例艾滋病毒感染者之间的活体肾移植,现在这种情况虽然很少见,但越来越频繁。

尽管取得了这些成功,但多年来,潜在的器官接受者的数量已经超过了供应量。2022 年,美国移植了超过 42,800 个器官,创历史新高——比 2021 年增长了 3.7%。随着终末期器官疾病的医疗保健水平的提高,越来越多的人活得足够长,可以进入移植名单,从而产生了对更多器官的需求。

长期以来,这种未满足的需求一直困扰着玛蒂娜·罗斯布拉特,她有资源和雄心壮志对此做些什么。我第一次见到罗斯布拉特是在 2013 年的一次关于未来主义和超人类主义的会议上,她是一位生物技术企业家和律师,也是卫星广播公司 SiriusXM 的创始人,超人类主义是一个专注于利用技术增强人类的领域。她正在谈论她通过将人类意识上传到计算机来实现数字永生的目标。尽管有这些遥不可及的雄心壮志,但罗斯布拉特几十年来一直资助着大量的扎实研究,她的公司联合治疗公司推动了异种移植领域的近期进展。

当罗斯布拉特六岁的女儿被诊断出患有肺动脉高压时,她开始对移植产生兴趣,这是一种可能具有进行性且有时致命的肺部疾病。医生告诉罗斯布拉特,唯一的治疗方法是肺移植,但获得移植的机会渺茫——特别是对于儿童而言。罗斯布拉特成立了一个基金会——后来又成立了联合治疗公司——来开发治疗这种疾病的药物,这些药物使她的女儿得以存活。但是对于许多患有这种疾病的人来说,肺移植仍然是唯一的选择,罗斯布拉特清楚地认识到,器官根本不够用。“我的近期计划是,在我女儿珍妮丝需要移植之前,我要想出办法来拯救她,”罗斯布拉特说。“我的长期计划是,我要想出无限量的移植器官供应。”

图片来源:珍·克里斯蒂安森;来源:器官获取和移植网络(数据);等待时间值截至 2023 年 8 月 18 日

罗斯布拉特和联合治疗公司正在探索几种方法来实现这一目标。该公司正在投资能够使肺脏在体外保持活力直到准备好移植的系统。这些机器将氧气和营养物质泵入肺脏,并使其保持温暖——这个过程称为体外肺灌注。类似的系统已经使用了多年,用于肾脏,在某些情况下也用于肝脏。联合治疗公司子公司肺生物工程高级主管布兰迪·佐夫基表示,只有 20% 的捐献肺脏是可用的,因为这些器官非常容易受到损伤或感染。肺生物工程公司使用一种名为 XPS 的设备,该设备已获得美国食品和药物管理局批准,由 XVIVO 公司制造,用于灌注和监测捐献肺脏。捐献肺脏被送到肺生物工程公司的设施,其工作人员与移植外科医生进行实时视频和音频通话,以评估一对肺脏是否合适。“我们[尝试]消除他们可能拒绝器官的所有理由,”佐夫基说。她解释说,目标是通过治疗任何感染并稳定其功能来维持或提高移植前肺脏的质量。

尽管取得了这些进展,但仍然没有足够的器官来满足所有需要器官的人。因此,蒙哥马利和其他科学家已经开始探索更丰富的器官来源,即在为该目的而饲养的动物中培育器官。

异种移植的历史至少可以追溯到 19 世纪,当时医生使用青蛙皮进行皮肤移植。其他尝试更加离奇和怪诞:在 20 世纪 20 年代,法国的一位外科医生将黑猩猩的睾丸移植到老年男性体内,试图使这些人“返老还童”。更严肃的尝试发生在 20 世纪 60 年代,当时几位大胆的外科医生将黑猩猩和狒狒的肾脏、肝脏和心脏移植到人体内。有些人移植后不久就去世了;另一些人存活了几个月,但最终经历了感染、排斥或其他被证明是致命的并发症。

在 20 世纪 70 年代和 80 年代,免疫抑制药物的进步使移植其他物种器官的前景更加可行。1984 年,一位名叫 Baby Fae 的婴儿接受了一颗狒狒心脏,并在她的免疫系统排斥该器官之前存活了三周。这次手术引起了人们对可移植婴儿器官短缺的广泛关注,但也突显了跨物种移植的免疫学挑战。在那之后,该领域短暂地停顿了一下,直到 20 世纪 90 年代初。“在我们在一些新技术的出现能够进一步发展之前,异种移植实际上处于暂停状态,”蒙哥马利说。

在 20 世纪 90 年代又进行了一些异种移植,但很明显,仅靠更好的免疫抑制作用无法解决问题。因此,科学家们开始修改引发免疫反应的基因。2000 年,PPL Therapeutics(现在的 Revivicor)创造了第一批克隆猪,并开始对它们进行基因工程改造,使其成为人类移植器官的来源。2011 年,联合治疗公司收购了 Revivicor。该公司选择猪的部分原因是这些动物易于饲养,但也因为它们的器官与人类的器官相似,并且可以生长到适合人类受体的大小。

[阅读更多关于移植了猪肾脏的猴子存活长达两年或更长时间的信息]

此外,使用猪(数量充足且已经为人类使用而饲养)被认为比使用非人灵长类动物在伦理上更可接受。Revivicor 的科学家培育出一种猪,他们敲除或灭活了 alpha-gal 基因,该基因导致动物产生一种糖,这种糖会引发人类的免疫反应。2020 年,FDA 批准了这些“GalSafe”猪用于医疗产品或作为食品。

在放大摄像机的帮助下,外科医生取出捐献器官(左)。肾脏植入后,医疗团队缝合受者(右)。图片来源:霍洛德·艾德

两年后,马里兰大学医学院的外科医生将一颗 Revivicor 猪心移植到一位名叫大卫·贝内特的高级患者体内,成为头条新闻。贝内特患有致命的心脏病,没有资格接受人类心脏移植;由于他的死亡迫在眉睫,因此根据 FDA 扩大使用方案(有时称为“同情使用”例外)向他提供了猪心脏。

移植的心脏工作了将近两个月后衰竭。心脏衰竭的原因尚不完全清楚;原因可能是一种未被发现的猪病毒,尽管马里兰大学团队在《柳叶刀》杂志上发表的一项分析表明,失控的炎症和免疫抑制作用的降低也可能发挥了作用。“外科医生不喜欢失去病人,”贝内特的外科医生巴特利·格里菲斯说。“但这确实是一件具有划时代意义的事件。”有些人认为贝内特病得太重,无法从移植中受益,但格里菲斯说,猪心脏是贝内特的最佳选择,而且这次手术提供了关于猪器官如何在人体内工作的重要信息。他和他的同事于 2023 年 9 月在一名名叫劳伦斯·福西特的男子身上完成了第二次猪心脏移植,也是在同情使用途径下进行的。

2021 年,蒙哥马利和他在纽约大学朗格尼的同事以及移植外科医生杰米·洛克和她在阿拉巴马大学伯明翰分校 (UAB) 的同事分别将猪肾脏移植到脑死亡的人(称为死者)体内,并获得了家人的同意。这些实验旨在表明猪器官可以在人体内发挥作用而不会造成伤害。

在纽约大学的前两次手术中,肾脏被连接到受者的上腿靠近腹股沟的位置,以便于监测,然后连接到腿部动脉和静脉。UAB 团队将其肾脏移植到死者的腹部。所有移植的肾脏都产生了尿液——这是肾脏功能健康的标志。该团队在几天后结束了实验,但在那段时间里,器官没有显示出立即排斥的迹象。2022 年 6 月和 7 月,纽约大学小组在心脏外科医生纳达尔·莫阿扎米的领导下,将两颗转基因猪心脏移植到已故受者体内。移植的心脏在实验的三天期间运行良好。

UAB 综合移植研究所所长洛克说,她参与异种移植是为了帮助将基础科学家的工作转化为延长生命的疗法。“每周我都会看到大量我们最终列入等待名单的患者,”她说。“而且我知道,由于器官短缺,这些人中的许多人将在有机会接受移植之前死亡。我认为异种移植是一种可能为更多人带来希望的方式。”

2023 年 7 月,纽约大学邀请我观察其第三次猪肾脏异种移植到人体死者体内。我在医院屋顶观看了肾脏乘坐直升机飞越纽约市东河的情景。一个小团队用纸板箱装着放在冰上的器官,用轮椅推着它穿过医院走廊。我跟随团队到达手术楼层——我不能进入手术室,因为有接触猪病毒的风险。猪可能携带病毒,例如猪巨细胞病毒,这种病毒在 2022 年接受猪心脏移植的人贝内特体内被检测到。纽约大学已经开发出一种更灵敏的病毒检测方法,但作为预防措施,外科医生和观察员也会定期接受血液检测。

我通过医院“控制室”的视频直播观看了移植过程,控制室里挤满了医生和研究人员,他们在给小瓶贴标签,这些小瓶稍后将装有来自肾脏和死者的尿液、血液和组织,以供后续分析。

当蒙哥马利和他的同事将猪肾脏的血管和输尿管连接到死者身上时,我们焦急地等待着。还移植了猪胸腺——免疫细胞的来源——以帮助降低免疫排斥的风险。当医生移开新器官血管上的夹子时,肾脏开始产生尿液。移植成功了。

手术后,蒙哥马利和他的同事在死者床边举行了简报会。我私下感谢了这个人家庭的巨大慷慨,他们在巨大的个人悲剧之中,选择捐献他们所爱之人的遗体,以便让未来的人有更好的生存机会。这个人名叫莫,死于脑肿瘤并发症。他的姐姐玛丽·米勒-达菲说,她决定捐献他的遗体,因为她觉得他会想帮助别人。肾脏疾病夺走了她另一个兄弟的生命,当时他只有三个月大。她告诉我,她曾为捐献莫的遗体的决定而挣扎,但纽约大学医生们的同情心帮助她更容易地做出了决定。“如果让我再做一次,我不会改变任何事情,”她说。

2023 年 3 月,捐献者托马斯·肯尼(左)在肯尼的家中与受者兼老朋友约翰·普里马维拉(右)一起庆祝。图片来源:霍洛德·艾德

与之前的异种移植不同,之前的异种移植计划只持续几天,而这次移植计划持续一个月,只要身体和器官运转良好,没有不可逆转的器官排斥迹象。手术进行得比预期更好。8 月底,实验又延长了一个月。肾脏显示出轻微的排斥迹象,但在实验结束前被逆转。8 月,洛克和她在 UAB 的团队报告了另一次猪肾脏异种移植到死者体内。该器官维持了一周,然后实验停止。

尽管这些实验提供了有用的数据,但要证明此类移植是安全有效的,还需要在活体患者身上进行临床试验。FDA 已发出信号,表示一旦获得足够的临床前数据,它就愿意开始异种移植的 I 期临床试验。马里兰大学、纽约大学朗格尼和 UAB 的团队希望成为首批进行试验的团队之一。黑斯廷斯中心研究异种移植伦理问题的高级研究学者凯伦·马施克说,在活人身上进行试验的前景引发了关于谁可以参与以及如何沟通风险的问题。“应该制定什么样的资格标准?”她说。“因为不是每个人都能参加第一次试验。”

只有极少数人会参加首次活体试验。马施克说,领导试验的研究人员将不得不决定是招募移植等待名单上的人,还是招募不符合人类器官移植条件因此别无选择的人。出于后勤原因,参与者最终也可能是居住在进行试验的移植中心附近的人。

虽然人类福祉是最重要的考虑因素,但异种移植也引发了关于为获取器官而饲养动物的伦理问题。动物福利组织已经提出,为了拯救人类生命而杀死动物是否合乎伦理。异种移植倡导者反驳说,为人类食用而饲养的动物数量远远超过将用于移植的动物数量。马施克指出,后者很可能受到 FDA 的严格监管,因为它们的器官将被视为药物。最大的障碍可能是一个更具存在意义的障碍——将猪器官放入人体内的想法可能会让一些人感到不安。然而,历史表明,曾经被认为不自然的手术可能会变得司空见惯。例如,猪心脏瓣膜和牛心脏组织现在已广泛应用于医学。

雄心勃勃的计划正在制定中,以生产更多器官。蒙哥马利和其他研究人员正在研究去除动物器官细胞的方法,并用人类受体的干细胞播种,这样人的身体就不会排斥移植。蒙哥马利说,纽约大学团队计划在不久的将来将这种“脱细胞”器官植入最近去世的人体内。联合治疗公司正在致力于使用细胞和组织制造 3D 打印器官,这些器官可以根据任何人的情况进行定制。其他研究正在改变死亡本身的定义:耶鲁大学的研究人员开发了一种灌注系统,可以在动物死亡后数小时内保持猪脑细胞和身体“存活”。有一天,这个系统可能能够保存人类器官以进行移植,甚至可以复活处于死亡边缘的人。

然而,即使科学家们扩展了移植科学的边界,当前的系统仍有巨大的改进空间。外科医生经常放弃好的器官,因为他们缺乏使用这些器官的人员和其他资源。自 20 世纪 70 年代以来,器官共享联合网络 (UNOS) 一直是美国唯一负责匹配器官捐献者和接受者的实体。它与卫生与公共服务部签约的数十个非营利组织合作,将器官从捐献者送到医院。但是这个系统中的缺陷,例如缺乏问责制和过时的软件,限制了其有效性。今年 3 月,拜登政府宣布计划通过使其更具竞争力来实现移植系统的现代化,7 月,美国国会通过立法打破 UNOS 的垄断。

我的母亲在 2021 年秋季进入了移植名单。那年 12 月 15 日,她接到了“电话”:有一对肺脏可用,可能与她匹配,她是否可以尽快来医院办理移植手术入住手续?获得移植名单资格是一个艰苦的过程,花费了将近一年的时间。它涉及大量的测试,有许多可能的取消资格因素,而且在我母亲进入名单并在名单上待了几个月之后,我们度过了痛苦的一天,在医院等待外科医生确保肺脏的质量合格。(肺脏质量不合格的情况太常见了,病人会被送回家。)肺脏被认为是好的,我的母亲被推进了手术室。七个小时后,她被推出手术室,获得了重生的机会。

我的母亲用她的新肺脏度过了一年半的时间。康复并不容易——她的肋骨架经历了很多疼痛,外科医生不得不将其切开才能放入器官,而且她还短暂地担心过淋巴瘤。移植康复过程给我的兄弟姐妹和我带来了沉重的情感负担,我们花了将近两个月的时间照顾她。但此后她康复良好。

凭借她获得的健康和时间礼物,她现在已经搬回了夏威夷,在她移植前,她在那里生活了很多年。她回到夏威夷后做的第一件事就是与她的老划艇俱乐部一起划夏威夷独木舟,以及多年来第一次在没有氧气瓶的情况下在太平洋中游泳。我非常感谢她的捐献者及其家人,感谢执行手术并在术后照顾她的专业医疗团队,以及感谢之前几代人的医学进步。感谢他们,我仍然拥有我的母亲。