当我23岁进入戒毒所时,我了解到创伤是贯穿大多数成瘾故事的一条线索。我的项目中很多人都描述了他们童年时期经历过的可怕的忽视或虐待,包括性虐待。然而,似乎很少有人意识到这些事情是多么 traumatizing。当时,我生活中创伤的痕迹对我来说也不明显,也许是因为我的父母遭受了更糟糕的事情。然而,现在,我可以看到我的一些极端敏感,例如我对人群和封闭空间的恐惧,令人毛骨悚然地反映了我父亲的故事。

我父亲在匈牙利上幼儿园时,他和他的母亲被挤在成千上万饥饿的集中营受害者中,乘坐火车前往奥斯威辛集中营。1944年,纳粹被盟军控制时,他们放弃了这列火车。我父亲在那之后一年没有说话,一生都在与抑郁症作斗争。我母亲的创伤则更普通:她在青春期早期失去了母亲,母亲死于癌症。他们是慈爱的父母,但我从小就觉得自己一无是处,因为我做的任何事似乎都不够好。我很容易被感官和社交场合压垮,经常哭泣,这导致我在学校里被欺负。

十几岁时,我发现毒品——先是大麻,然后是迷幻药,以及在 1980 年代的可卡因——让我更容易与人交往。但是海洛因是我的最爱,它让我感到平静、满足和安全。到 1986 年,我每天都注射毒品,不得不离开哥伦比亚大学。两年后,当我体重只有 80 磅,并且已经多次尝试自己戒毒失败后,我终于意识到每天注射可卡因和海洛因多达 40 次绝对意味着我上瘾了,需要帮助。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将有助于确保有关塑造当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

像现在大多数戒毒所一样,我去的这家戒毒所也是基于匿名戒酒会 (AA) 的 12 步计划。该组织由一位股票经纪人和一位医生于 1935 年创立,他们认为自己对酒精的成瘾源于“性格缺陷”,例如自私和逃避责任。12 步计划的主要有效成分(现在几乎适用于每种类型的成瘾——从可卡因到暴饮暴食再到赌博)似乎是小组会议的社会支持。这些帮助了数百万人,包括我。但是,该计划的某些方面伤害了那些被告知严格遵守规则是唯一的康复方法的人。一个特别成问题的教导是,康复要求成瘾者将自己的不当行为视为他们问题的根源——而不是鼓励他们理解为什么他们可能特别容易在物质中寻求慰藉。

人们越来越意识到成瘾和创伤是如何交织在一起的,这催生了新一代的治疗策略。

近几十年来,大量研究表明,童年时期的不良经历对物质成瘾的发展至关重要。2021 年的一项综述发现,超过 40% 的阿片类药物成瘾者报告有某种类型的童年虐待或忽视,41% 的女性遭受过童年性虐待,远高于一般人群的比率。另一项研究表明,在任何类型的成瘾者中,至少有85%的人至少有过一次童年不良经历,每次额外经历都会增加风险。在被诊断患有创伤后应激障碍 (PTSD) 的人中,这种联系最为明显,创伤后应激障碍的特征是闪回和其他心理障碍,这些障碍可能是在应对令人震惊或恐惧的事件时发展起来的。在接受任何物质成瘾治疗的人中,三分之一患有活动性 PTSD——而在 PTSD 患者中,58%的人存在物质使用问题。

人们意识到成瘾和创伤是如何紧密交织在一起的,这催生了新一代的治疗策略,这些策略同时解决这两个问题。到目前为止,它们主要在 PTSD 和成瘾兼有的人群中进行了测试——它们强化了创伤驱动物质使用的观点。“我们看到的是非凡的,”纽约市立学院心理学副教授特蕾莎·洛佩兹-卡斯特罗说。“当 PTSD 症状减轻时,物质使用障碍问题也会减轻,但相反的情况并不经常发生。” 我自己在过去四十年中对成瘾的考察让我相信,创伤知情护理优于传统方法,传统方法通常试图消除患者的自主性,从而有可能加剧现有创伤或造成新的创伤。

导致某人易患成瘾的痛苦不必是明显的。就像我的情况一样,它可能像被抑郁的父母抚养长大或在学校被欺负一样平淡无奇。其他增加脆弱性的情况包括有成瘾或精神疾病的父母;目睹暴力;失去父母;或经历危及生命的疾病、事故、冲突或灾难。一项针对整个瑞典人口的研究发现,仅仅经历其中一种潜在的创伤性经历就可能使物质使用障碍的风险增加一倍。

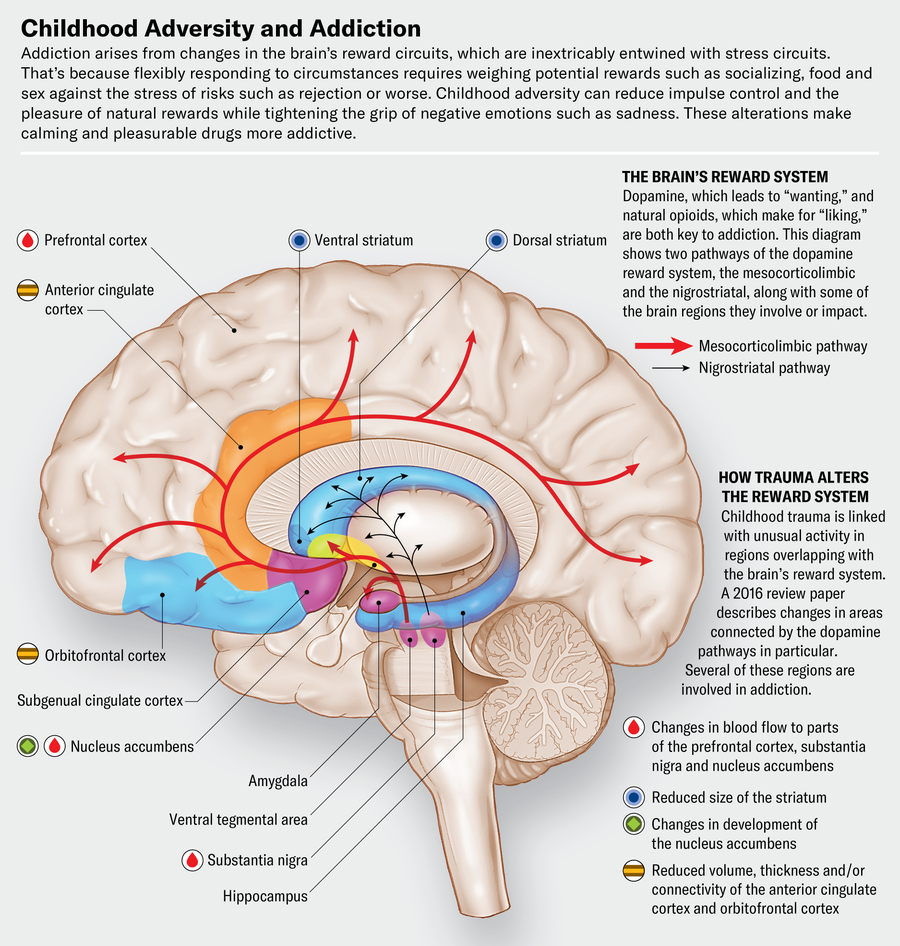

脑成像和其他技术已经梳理出将创伤与成瘾联系起来的神经通路。这两种经历都会改变大脑的奖励系统,奖励系统激励人们寻求进化必需品,如食物、水、性——以及至关重要的安全。然而,大脑信号很复杂,许多看似独立的“系统”共享相同的回路。预测奖励或惩罚的系统与压力调节系统深深地交织在一起:许多参与激励我们寻求快乐和饱腹感的神经递质和大脑区域也有助于确保我们的安全。

例如,多巴胺驱动我们寻求与生存和繁殖相关的快乐来源,也驱动我们避开威胁。这种神经递质作用于纹状体和前额叶皮层,两者都在前脑中,并帮助我们预测体验是奖励性的还是令人不安的。它通过创造一种“渴望”的感觉来实现这一点——要么获得更多快乐,要么逃离痛苦。在可怕或压力大的经历中,内源性或自身产生的阿片类物质(称为内啡肽和脑啡肽)会在大脑中释放。这些物质受到肾上腺和垂体分泌的激素的引导,作为经典应激反应系统的一部分,以减轻疼痛并促进逃脱。这些阿片类物质也使食物、性和社交感觉良好,从而产生对某物或某人的“喜欢”感,以及饱腹感和舒适感。

在充满威胁和压力的环境中长大可能会破坏这种回路。在人类和动物研究中,童年时期的逆境会改变皮质醇等应激激素的调节。这些激素在长期或急性压力期间释放,会改变大脑区域,如杏仁核,杏仁核会被强烈的 emotions 激活,尤其是恐惧和痛苦。早年生活的压力也会改变伏隔核,伏隔核是纹状体的一部分,是成瘾的关键:它使我们想要更多感觉良好的东西。记忆区域,如海马体也受到深刻影响,使一些记忆过于强烈,另一些记忆过于微弱。“我们的奖励系统和我们的压力系统变得适应于努力满足减少威胁的需求,”洛佩兹-卡斯特罗说。

研究表明,经历过童年创伤的人更了解并更敏感于潜在威胁的迹象。例如,一个父亲总是怒气冲冲的人,甚至可能将中性的面部表情解读为愤怒。此外,当某人受到威胁时,通常需要快速反应。但是,重复这些反应会加强情绪大脑区域,并降低前额叶皮层的影响,而前额叶皮层会抑制冲动行为。因此,生活在恐惧和焦虑中可能会损害冲动控制——使一些儿童更有可能在没有威胁的地方看到威胁,并迅速做出反应,而很少考虑后果。这种反应能力在威胁环境中可能是救命的。但是,当冲动反应干扰儿童学习到情况实际上是安全的,从而导致他人认为具有攻击性的行为时,它也可能是有害的。

即使创伤已经结束,这些大脑变化仍然存在。“我们能够转变为思考‘哦,现在一切都安全了’的能力受到了很大损害,”洛佩兹-卡斯特罗说。这种损害可能导致一个人优先考虑即时缓解——例如,通过吸毒——而不是计划一个似乎不确定或不太可能比现在更好的未来。

身体科学;来源:“童年虐待对大脑结构、功能和连接的影响”,作者:马丁·H·泰切尔等人,《自然评论神经科学》,第 17 卷;2016 年 9 月(参考文献)

早年逆境的另一个可能后果是快感缺失,即无法体验快乐,这反过来会抑制动机。我自己的经历是一种恐惧和情绪迟钝的感觉,我无法用语言表达,但这让我总是感到不舒服。这种症状是抑郁症的常见特征,并且不出所料,使人们容易滥用承诺缓解的物质。

“当创伤发生在早年时,它真的会让我们不稳定——但我们会适应,”洛佩兹-卡斯特罗解释说。奖励和压力系统中的相关适应可以帮助人们生存,但它们也会对情绪调节造成影响。总的来说,严重的早期压力会产生普遍的恐惧和无快乐感——因此,如果受过创伤的孩子接触到放大多巴胺或激活大脑自身阿片类物质系统的药物,他们就极易上瘾,因为这些药物提供了他们原本缺乏的兴奋和舒适感。

与此同时,遗传学通过设定默认值来影响成瘾风险。例如,有些婴儿更容易感到痛苦,而另一些婴儿则性情平静。这些差异反映了压力和奖励系统的反应性和弹性。大约一半的物质使用障碍风险是由基因决定的,但这种易感性的发挥方式非常多样。一些基因通过性格特征使人们面临风险,例如容易寻求刺激或难以控制冲动;另一些基因则通过引起难以集中注意力、情绪低落或焦虑而起作用。还有一些基因,例如与酒精代谢相关的基因,会改变与特定物质相关的风险。

创伤性压力通常是将这些特质和倾向转变为病态或残疾的原因。成瘾通常是自我治疗症状的尝试的结果——这就是为什么治疗潜在的创伤对于治愈至关重要。

迈克尔是一位 30 多岁的退伍军人,他一直在与 PTSD 和成瘾作斗争,他非常清楚地了解它们是如何联系在一起的。(姓名已更改以保护隐私。)幸运的是,他能够同时接受这两种治疗,这是南卡罗来纳医科大学成瘾科学教授兼主任苏迪·巴克领导的研究的一部分。

治疗包括一种称为 COPE 的心理疗法,COPE 代表“使用延长暴露疗法同时治疗 PTSD 和物质使用障碍”。单独使用时,COPE 已在多项临床试验中被发现是安全有效的。迈克尔参加的这项研究测试了添加社交结合激素催产素是否可以改善结果。这种针对共病症的联合疗法让人们得以一窥未来更好的护理模式。

迈克尔在监狱农场长大,他的父亲在教养所工作。从小他就被一位年长的亲戚虐待,这位亲戚殴打他并不断威胁要对他进行性侵犯。高中刚毕业,他就加入了空军,并在阿富汗自愿执行危险任务。“我当时 18 岁,想要有故事可讲,”他说。然而,当他的部队第一次遭到袭击时,他睡过了最初的几分钟,这导致他开始服用兴奋剂:他再也不想措手不及了。

战斗和目睹如此多的苦难和死亡导致了 PTSD。(童年虐待似乎会增加日后生活中因急性应激源而发展成 PTSD 的风险。)迈克尔说,当时一切都感觉“超现实”,他并没有真正处理任何情绪。他还饮酒并服用大量“速效药”——安非他命等兴奋剂,这些兴奋剂可以促进觉醒,并且大剂量服用会导致偏执狂。“我的指挥系统中的人都注意到我在愤怒方面存在很多问题,”他说。迈克尔意识到自己在兴奋剂方面存在问题,于 2007 年停止服用兴奋剂,并开始接受咨询以处理他强烈的愤怒,这是 PTSD 的常见症状。在服役六年回家后,他难以适应,并且酗酒严重。他于 2023 年参加了试验。

COPE 包括由训练有素的治疗师主导的 12 次每周 90 分钟的疗程。由于药物渴望通常是由压力驱动的,COPE 教会人们更好地调节情绪,从而同时解决 PTSD 和成瘾问题。该计划的参与者被要求在一个安全的地方反复讲述他们的创伤经历,这有助于他们管理压力记忆,并停止回避可能触发它们的环境和经历。他们还逐渐接触到他们通常会回避的越来越具有挑战性的情况,节奏由他们自己控制。

逆境引起的大脑变化可能导致一个人优先考虑即时缓解,而不是为不确定的未来做计划。

“创伤——以及与创伤相关的问题——的核心是回避,”洛佩兹-卡斯特罗说。通过用接近代替回避,暴露疗法重新训练大脑识别安全。随着时间的推移,这种策略提高了承受压力的能力和在唤起与过去创伤相关的恐惧、悲伤或愤怒的情况下保持冷静的能力,这对于从 PTSD 和成瘾中恢复至关重要。由于酒精和其他药物通常在强烈情绪期间被渴望和用于应对强烈情绪,COPE 还教授其他管理痛苦的方法,例如呼吸技巧和寻求他人支持。

此外,由于创伤的特点是在面对潜在的毁灭时感到无助,因此从创伤中恢复需要最大限度地提高患者的控制感、安全感和自主性。为此,治疗需要高度结构化和可预测,以便患者知道会发生什么,并且可以在变得难以承受时退缩。“我们与他们谈论基本原理,这非常重要,”巴克说。

不幸的是,许多成瘾治疗计划将对过程的质疑视为对康复的抵制。12 步计划的新来者经常被告知“闭嘴听着”,因为“你最好的想法让你到了这里”。这种轻蔑的态度可能会产生不信任感,尤其是当患者认为咨询师在推动他们面对恐惧时是在惩罚他们而不是在帮助他们时。相比之下,有效的创伤和成瘾治疗师会确切地解释他们为什么要要求患者面对他们最想逃避的痛苦情况——以及当缓慢地、有节制地、可控地升级强度时,这将如何削弱这些记忆的力量。

创伤记忆通常以不同的方式存储在大脑中,这可能解释了为什么 PTSD 患者会将它们体验为“闪回”,并感觉好像他们正在此处此地重新体验恐惧。COPE 的治疗过程可以将患者对过去创伤的回忆从完全重新体验转变为仅仅讲述发生的事情的故事——并可能帮助大脑更典型地处理这些记忆。正如巴克所指出的,COPE 计划减轻了 PTSD 症状——这反过来又减少了药物渴望和使用。仅仅停止吸毒并不能帮助解决根本问题,实际上反而会加剧症状。

成瘾和 PTSD 的另一个显着共同点是,保持牢固的社会联系通常对于持久康复至关重要,因为健康的关系在生理上是缓解压力的基础。这种动态始于婴儿期:婴儿实际上无法调节他们的压力系统,除非得到护理人员的养育性触摸,这会释放内源性阿片类物质和催产素,从而产生舒适和安全感。在正常发育中,催产素可能会将与亲人在一起时的压力缓解与阿片类物质系统的激活联系起来。当父母安抚孩子时,这两种物质都会释放出来,从而在父母和舒适之间建立联系。稍后,当妈妈“亲吻伤口使其好转”时,这种手势会触发内啡肽以减轻疼痛并止住眼泪。

在早期的研究中,巴克和她的同事发现,患者和治疗师之间的治疗关系是康复的主要决定因素——因此他们认为添加催产素可能会改善这种联系。一个由 PTSD 但没有成瘾的人组成的研究小组表明,催产素加速了积极变化。这项包括 PTSD 和成瘾患者的新研究尚未完成或揭盲,因此迈克尔不知道他是否获得了激素或安慰剂。但他确实知道自己好转了。

“我认为这真的只是能够把我放在一边的一些东西说出来,然后就是整个过程的进行方式,”迈克尔在描述对他帮助最大的事情时说。他强调他与治疗师的关系至关重要,称她“非常和蔼可亲”和“非常理解人”。重复和情绪安全帮助他理解了自己的经历,并将它们更牢固地抛在脑后。他现在能够适度饮酒,而不会回到以前的强迫性饮酒状态。

另一种有希望的方法可以与成瘾治疗相结合,称为认知处理疗法 (CPT)。这种治疗侧重于最大限度地减少患者的扭曲思想和自我概念,而不是暴露和驯服创伤记忆本身。对于那些因害怕自己的创伤记忆而无法重温经历的人来说,这可能特别有用——这是 COPE 和其他暴露疗法成功的最大障碍。

桑德拉 15 岁时开始和朋友一起喝酒。“我记得从小就感到焦虑,”她说。“它只是为我缓解了这种感觉。” 在接下来的几年里,她开始依赖酒精,后来又开始依赖氯胺酮,她在锐舞派对上开始使用氯胺酮。

在 20 多岁出头的时候,桑德拉刚刚在纽约市一个名为动机与改变中心的机构开始接受物质使用障碍的治疗,当时她被一个她试图分手的男朋友绑架并性侵犯。在一个与该组织有联系的教练帮助她逮捕了他并获得限制令后,她接受了 CPT。

桑德拉说,治疗针对的是“由于创伤而对世界和他人产生的错误信念或核心观念”。她举了几个例子:“一个主要的例子是,比如,我永远不会成为一个好女朋友,或者,像女朋友的材料。我永远找不到幸福。或者我永远不会再感到安全了。”

她的前男友曾多次告诉她,他是唯一一个会想要她的人。CPT 帮助患者对这些想法进行现实检验,并拒绝它们所代表的过度概括和灾难性思维。当这些夸张的想法在治疗的安全环境中表达出来时,它们的力量就会减弱,更健康的看待方式可以开始取代它们。桑德拉最初试图适度使用酒精和其他药物,但最终决定戒酒。

创伤在成瘾人群中如此普遍,以至于所有治疗计划都需要做好准备来解决它。

她现在已经戒酒一年多了,但与 12 步计划的关系复杂,她曾在不同时期尝试过 12 步计划,现在有选择地使用它。她不得不解雇一位 AA 赞助人或导师,这位导师试图让她参与到第四步的有害版本中,在该步骤中,人们进行“道德清查”,以查看该计划认为构成成瘾基础的性格缺陷。该步骤的书面版本要求参与者专注于接受自己在生活中的重大事件中所扮演的角色,以便他们能够对自己的行为负责。在这个过程中,桑德拉的赞助人要求她寻找自己在遭受袭击中所扮演的角色。“我就是不同意,”她说,她解雇了赞助人。对于创伤受害者来说,相信被强奸或虐待在某种程度上是他们的错是极具破坏性的——这也是 COPE 和 CPT 旨在改变而不是加强的信念之一。现在,桑德拉参加某些 AA 会议以获得社会支持,但不与那些推行关于步骤的有问题想法的人交往。

我自己在第四步的经历要积极得多,这主要是因为与我合作的人认识到,像许多其他与成瘾作斗争的女性一样,我在憎恨和责备自己方面的问题比试图逃避责任的问题更大。

近年来,治疗提供者试图摆脱这种“铁石心肠”的方法。但这很难消除,因为许多受雇为咨询师的 12 步计划参与者认为,对他们有效的方法应该对每个人都有效。更糟糕的是,许多设施,通常被称为“治疗社区”,都是以一个名为 Synanon 的已解散的邪教为模型建立的,该邪教被认为是找到了治疗海洛因成瘾的第一个真正方法。Synanon 的领导层认为,自愿执行这些步骤过于软弱,并将这种方法变成一种强制性的方法,使用对抗、羞辱和情感攻击作为迫使改变的方式。(AA——一个自愿的、自我管理的团体——对治疗政策和实践不持官方立场,因此它无法解决对其计划的滥用。)

恩津加·哈里森是 Eleanor Health 的联合创始人兼首席医疗官,该公司在美国七个州为约 30,000 人提供循证在线和门诊成瘾和精神保健服务。她说,这些患者中的绝大多数人都有过先前的负面治疗经历。“他们在早期生活中经历了创伤,然后他们去接受治疗,而治疗本身是创伤性的,会加剧遗弃感,贬低他们。”

洛佩兹-卡斯特罗补充说,“在[治疗]环境中,他们被告知‘你很软弱,一文不值’,这唤起了他们创伤经历中如此重要的羞辱感。” 她对患有 PTSD、可卡因和海洛因成瘾症的人进行了访谈,这些人正在从旨在降低与注射器使用相关的健康风险的计划中获得清洁针头。许多人,尤其是年龄较大的人,报告说他们之前的治疗经历是被尖叫或被迫用牙刷擦洗地板和戴上呆子帽。“这对他们来说真的很残酷,”她说,“这些是他们对治疗的形成性体验。”

洛佩兹-卡斯特罗正在开始一项研究,该研究将调查为注射吸毒者提供创伤知情、同情关怀是否可以帮助参与者减少与吸毒相关的危害。这项努力基于减 harm 治疗师的见解,他们发现一些受过创伤的人甚至无法开始改变他们的吸毒模式,除非首先学习管理创伤症状的替代方法。

PTSD 和成瘾也可以通过增加神经可塑性的方法来解决,神经可塑性是大脑响应经验而变化和适应的能力。神经可塑性在生命周期中各不相同。幼儿期和青春期被称为敏感或关键时期,此时大脑最能够快速学习并以积极和消极的方式改变其轨迹。如果在此期间发生不良经历,它们可能会硬连线功能失调的行为模式,使其难以改变。

因此,只要在人们可以安全地学习更健康的组织思维和行为方式的条件下使用,改变可塑性的治疗方法就可能有所帮助。目前已知具有抗抑郁作用的一切——从氟西汀(百忧解)等药物到锻炼——也会增加可塑性,并可能增强 PTSD 和成瘾的其他疗法。

有趣的是,最近发现 LSD 和 psilocybin 蘑菇等迷幻药可以迅速增加可塑性,并且可能通过恢复与关键时期相关的可塑性而发挥作用。研究人员现在正在研究这些物质,以分别治疗 PTSD 和各种成瘾症,而 MDMA(俗称“摇头丸”或“莫莉”)的早期临床试验表明了有希望的结果。MDMA 不仅会增加神经可塑性,还会促进催产素的释放,这可能解释了为什么人们经常将他们在药物上的体验描述为感到联系、同情和爱。这种社会特异性可能使其对 PTSD 和成瘾患者特别有帮助。

2023 年发表在《自然医学》杂志上的一项针对中度至重度 PTSD 患者的临床试验发现,与接受相同疗法加安慰剂的组相比,46% 的参与者通过疗法加 MDMA 完全缓解了症状,而安慰剂组为 21%。澳大利亚的研究人员目前正在研究COPE 和 MDMA 的组合,用于治疗 PTSD 和酒精使用障碍患者。其他关于各种迷幻药分别或同时治疗成瘾和 PTSD 的研究也在进行中。美国食品和药物管理局已将 MDMA、LSD 和 psilocybin 指定为潜在的“突破性”药物,这使它们走上了更快的审批轨道。然而,在 8 月初,FDA 拒绝了 MDMA 辅助疗法治疗 PTSD,要求进行另一项 3 期试验,以进一步评估益处和安全性。

成瘾和 PTSD 都是复杂的疾病,任何单一方法都不太可能对每个人都有效。但是,现在有比以往更多的选择,这应该会带来更大的康复几率。COPE 和 CPT 等循证方法需要更广泛地推广,并且必须授权成瘾者选择最符合他们需求的疗法。由于创伤经历在成瘾人群中如此普遍,因此所有治疗计划都需要做好准备来解决它——并确保治疗至少不会造成伤害。

我很幸运在我绝望和脆弱的时候避免了最 traumatizing 的治疗类型。虽然我仍然受到一些有问题的做法的影响,例如在专制环境中接受治疗,但我最终还是能够像一句非常有用的 AA 口号所说的那样,“取其精华,去其糟粕”。使成瘾治疗更具创伤知情性和同情心不仅是正确的事情,而且是快速改善结果并让人们欢迎急需的护理的最简单方法。