特雷弗·戈沃德让我带路,所以我们以我的步伐穿过混交林。这是对他6英尺5英寸的高大身材以及他在不列颠哥伦比亚省威尔斯格雷省立公园附近的土地上,沿着几乎难以辨认的鹿和熊的小径快速迈步的一种迁就。但主要是他在为我的观察、我体验景观的内在方式腾出空间。什么吸引了我?我是如何看待的?我在一棵白杨树干上的一小片白色绿色生长物前停了下来。“看那里!”他兴奋地说,邀请我通过放大镜仔细观察杂乱的叶状地衣。突然我进入了另一个世界,向下看着布满黑点的漩涡,进入布满超细粉尘的小洞穴。

戈沃德,白发随意地竖立着,在这清爽的秋日穿着三件法兰绒衬衫。一个手持放大镜用绳子挂在他的脖子上,一只名叫紫色的澳洲牧羊犬和他一起小跑着。他看起来更像是一个山地人而不是科学家,一个像查尔斯·达尔文或亨利·大卫·梭罗那样的博物学家。戈沃德的科学挚爱是地衣——那些看起来像小苔藓或彩色地壳一样附着在树木和岩石上的生长物。他与这个地方密不可分,在公园以南的城市长大后,他一生中的大部分时间都住在这里。在我拜访期间,他告诉我,现在,在他60多岁的时候,他很少离开。“这里已经成为我精神引力的中心,”他告诉我。

不难理解为什么。公园的大部分地区没有道路通行,人类也很少见到。威尔斯格雷的130万英亩土地由火山和冰川形成;它的河谷、陡峭的岩山、高山草甸和瀑布喷雾区孕育了丰富的生物多样性。“我开始明白,这里的地衣非常特别,”戈沃德笑容满面地说,它们是世界上最多样化的地衣之一。有数百种物种,而且还在不断增加。他对这个地方的细心关注,就像保护主义者奥尔多·利奥波德对他挚爱的威斯康星州索克县一样,使他能够看到其他人可能错过的联系。

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关当今塑造我们世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

戈沃德在自学自然的不同分支时偶然发现了地衣学。“我每年都专门学习尽可能多的关于不同分类群的知识。一年是鸟类,然后是植物,然后是蘑菇,然后是昆虫。”当他接触到地衣时,他就着迷了。从那时起,尽管是自学成才,他已成为不列颠哥伦比亚省中部地区从大气科学家到淘金者再到驯鹿生物学家等所有人的首选专家。有几种地衣物种以他的名字命名。他出版了三本地衣分类指南,并在不列颠哥伦比亚大学植物学系获得了一个副研究员的职位。

然而,戈沃德在科学界是一个特立独行的人。他在他的网站“地衣启迪之路”上发表的挑衅性文章中提出的关于地衣的激进思想实验,既受到嘲笑也受到称赞——但在很大程度上被大多数研究人员忽视,因为他没有科学学位,并且他的许多想法没有得到严格数据的支持。尽管如此,戈沃德敏锐的观察和深刻的思考遵循了达尔文和梭罗的方法——与实验室科学相比,这种方法构成了进化论和生态学理论的基础。那些愿意考虑他的想法的人说,他们从中学到了关于地衣、生物学和所有生命的令人脑洞大开的思考食粮。戈沃德的长期朋友和有时的合著者托比·斯普里比勒是不列颠哥伦比亚大学的地衣学家,他说戈沃德的文章中包含许多金块:“坦率地说,我认为它们很精彩。”

博物学家戈沃德检查白杨树上的杂乱叶状地衣。他深刻的观察颠覆了生物学,就像他的前辈查尔斯·达尔文和亨利·大卫·梭罗一样。图片来源:埃丽卡·吉斯

在森林里,戈沃德散发出一种安静、兴高采烈的喜悦,这是他阴的一面:对人类愚蠢行为的黑暗、现实的评估。当我们停下来时,他靠在一根结实的拐杖上,滔滔不绝地讲述着生态系统的各个要素是如何相互作用的。阅读地衣让他了解土壤化学、降雨模式和植物养分。他给我看了一种生长在铁杉上的物种,这很不寻常,因为针叶树皮通常太酸性,无法支持这类地衣。那么它们为什么会出现在那里呢?在2000年的一篇论文中,戈沃德和他的合著者安德烈·阿森诺特发现,答案在于附近一棵成熟的颤抖白杨。从其树枝上滴落的水变成了一种渗滤液,当它落在针叶树的树皮上时,会降低酸度,使地衣得以茁壮成长。他们将这种相互作用称为滴水区效应。

戈沃德从每一种生命形式中学习,包括紫色,当她没有进行自己的观察时,她会耐心地等待我们:松貂的粪便。红松鼠的叫声!虽然戈沃德懂法语、拉丁语和一些日常德语和瑞典语,但他表示,“最近我主要说地衣语,也许还有一点狗语。”他说他可以从紫色的观察方式中学习。这可能看起来很古怪,但戈沃德尊重原住民的认知方式,向动物学习是一种历史悠久的人类传统。

现代科学倾向于忽视局外人。但还原论科学并非了解事物的唯一途径。博物学家是科学的先驱。人类曾经与土地更加亲近,是敏锐的观察者,对自然的相互作用有着深刻的理解。如今,生物学往往专注于分子,而在实验室中未能从仪器上抬起头来实际观察各个部分如何在自然界中相互作用,有时会破坏发现。临床式的关注可能会导致科学家错过宏观层面的联系,例如一种正在兴起的理解,即网络可能比个体更持久的生命形式。事实上,正是戈沃德的一个想法启发了斯普里比勒在蒙大拿大学做博士后研究时进行的实验室工作。这项工作取得了重大进展:2016年7月《科学》杂志的封面故事震撼了僵化的地衣学界。这一发现质疑了地衣共生关系的本质,为整个生物学领域的共生关系如何运作、自然选择如何进行,甚至如何定义生命形式提供了新的视角。

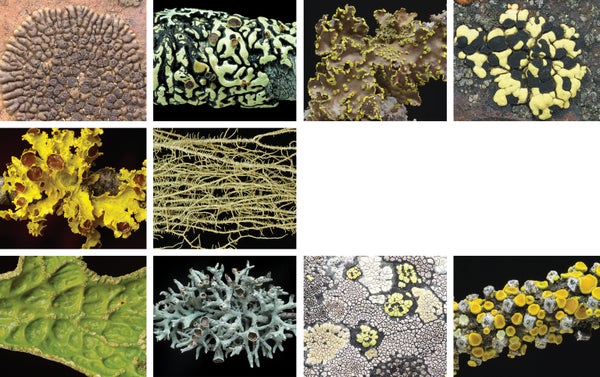

地衣既普遍又令人着迷。它们可能已有超过5亿年的历史,分布在各大洲,并且可以在地球上一些最不适宜居住的地方茁壮成长。它们甚至在太空中生存了一年半,完全暴露在宇宙辐射、紫外线照射和真空条件下。大约14000种地衣有多种形式:石头上的扁平圆形,苔藓中依偎着的扇形叶片,附着在树皮上的地壳,从树枝上垂下的飘逸细丝,顶端呈红色的小喇叭。

几个世纪以来,人们认为地衣是植物(然后是真菌)。然后,在19世纪60年代,瑞士植物学家西蒙·施温德纳发现它们是真菌(一种被归为独立界别的生物,因为它不像植物那样可以自己制造食物)和藻类之间的伙伴关系,藻类是一种通过光合作用为自己提供食物的生物,但缺乏植物的根和茎。真菌显然提供了地衣的结构,而藻类则通过光合作用为真菌提供食物。(后来发现,在某些地衣中,蓝细菌提供了食物——少数物种同时包含藻类和蓝细菌,以及真菌。)施温德纳的发现最初受到科学界的抵制,但最终使地衣成为共生的典型代表,即生物之间互惠互利的相互作用。从那时起,科学在自然界中发现了共生关系,包括在我们身体支架上附着的数万亿非人类微生物之间。

在过去的两个世纪里,科学在很大程度上将分子、细胞和物种视为个体。共生关系挑战了这一概念。“在地衣内部,”斯普里比勒说,“藻类细胞和真菌细胞可能将彼此视为个体,但它们共同形成地衣,而觅食的驯鹿将地衣视为个体:美味。”自然选择在两个尺度上同时发生。正如光既是波又是粒子一样,真菌和藻类既是个体又是整体的一部分。斯普里比勒说,科学的还原论焦点使得完全理解共生关系几乎不可能。“生态学本应是自然过程和综合的科学,但它的骨干在个体数学的重压下严重受损。”

2016年7月,斯普里比勒和他的合著者在理解方面向前迈进了一大步。他们在《科学》杂志上的重大发现:许多地衣体内都有第二种真菌。

他们研究的核心是一对地衣,戈沃德曾引起斯普里比勒对它们的注意:Bryoria fremontii,它呈毛发状,通常呈棕色,被西北地区的原住民食用,以及一种类似的地衣Bryoria tortuosa,它通常呈黄绿色且有毒,含有高浓度的火山酸。这两者构成了一个有趣的难题。尽管它们存在差异,但赫尔辛基大学的萨拉·韦尔马拉及其同事于2009年发表的一项基因分析(戈沃德是该分析的合著者)表明,这两个物种由相同的真菌和相同的藻类组成。斯普里比勒回忆起这个令人困惑的发现是如何感染他们的。“[戈沃德]提出了一个问题,即这两种不同的地衣——其中一种是有毒的,看在上帝的份上——怎么可能相同。”这个问题始终困扰着戈沃德。当戈沃德写到它时,“顺理成章地,它也困扰着我。”

仔细检查表明,Bryoria fremontii不仅仅是真菌和藻类之间的伙伴关系,正如长期以来认为的那样;酵母也参与其中。图片来源:蒂姆·惠勒

除了外观和火山酸水平不同外,戈沃德还观察到这两种地衣的生态略有不同。虽然它们生长在一些相同的地方,但B. tortuosa仅在B. fremontii较大领地的夏季干燥边缘发现。2009年,他提出,地衣的形成不是由其真菌伙伴的形状决定的,而是由真菌和藻类发育舞蹈期间做出的一系列决定决定的。一种地衣可能与另一种由相同伙伴组成的地衣看起来不同,因为它在发育过程中采取了不同的转变。戈沃德认为,Bryoria这两个物种之间的差异可能源于它们各自与第三种生命形式——细菌——的不同关系。

经过五年的实验室工作,斯普里比勒和他的同事发现,Bryoria物种确实包含第三个伙伴。但它不是细菌;它是另一种真菌,被称为担子菌酵母。有毒的Bryoria比可食用的Bryoria含有更多的酵母。研究人员还证明,酵母不是污染物,而是与其他伙伴共同进化了超过2亿年。将他们的搜索范围扩大到全球范围内的地衣,他们在其他52组(属)地衣中发现了酵母。这一发现极大地扩展了世界对地衣的理解,为其他见解打开了大门。“直到现在我们才开始看到,地衣在进化中完成了一项罕见的壮举:一个由微生物完全构建而成的大型多细胞生物——而这里是令人惊奇的事情——没有支架,”斯普里比勒说。“自组装、自复制、一代又一代的共生。”

当戈沃德阅读到民族植物学家南希·特纳1977年关于B. fremontii对原住民重要性的论文时,他首先对B. fremontii和B. tortuosa产生了兴趣。她说,女性长者可以很容易地区分可食用的地衣和不可食用的地衣。虽然这两者可能具有不同的颜色和略微不同的形状,但它们也可能看起来非常相似。长者使用诸如位置、颜色和邻近地衣类型等线索来区分它们。当戈沃德的朋友、拥有民族植物学学位的斯图尔特·克劳福德将这两捆地衣展示给来自内斯孔利斯乐队的长者和保护主义者玛丽·托马斯(已故)时,她每次都正确地识别出了可食用的地衣。

Bryoria tortuosa与可食用的B. fremontii拥有相同的真菌和藻类,但它的酵母浓度高得多,而且有毒。图片来源:蒂姆·惠勒

克劳福德说,当地人的智慧并不总是与科学解释相符,但基于观察的结果是正确的。当地人告诉克劳福德,他们等待B. fremontii在树上“成熟”。事实上,地衣不像水果和蔬菜那样成熟,但较深的颜色及其在树上的生长模式有助于人们将其与有毒的同胞区分开来。斯普里比勒说,关于Bryoria的其他知识领域本可以为《科学》论文增加有趣的背景,但“它不符合字数限制。”

论文发表三个月后,通过戈沃德认识斯普里比勒的克劳福德终于告诉了他一些惊人的事情。多年来,克劳福德一直在收集来自世界各地的著作——古埃及、现代墨西哥、中世纪俄罗斯、圣经时代的近东、20世纪50年代的欧洲食谱——关于人们使用地衣制作面包和酒精饮料的记录。在某些情况下,他们明确地将地衣用于发酵和发酵。克劳福德意识到,在某种程度上,人们知道地衣含有酵母或像酵母一样起作用。当克劳福德在不列颠哥伦比亚省维多利亚大学攻读硕士学位时,他与当地一位小型啤酒厂老板讨论了这个想法,这位老板告诉他,“如果你能找出配方,我就用它酿造一批啤酒。”

斯普里比勒对戈沃德非传统思维方式的开放态度,或许反映了他艰难的科学之路。他在蒙大拿州西北部的一个基督教原教旨主义家庭中长大,他的父母在四年级后将他从学校带走,以保护他免受“世界的影响”。斯普里比勒正在通过Skype从奥地利告诉我这件事,现在那里已经是深夜,他的妻子和年幼的女儿正在睡觉。他的矩形眼镜框住了蓝色的眼睛,当他说话时,眼睛经常紧闭,仿佛与我交流有点痛苦。

环境无法限制斯普里比勒的求知欲。他对在野外看到的生物体感到好奇,因此向当地美国森林服务局前哨站的生物学家寻求答案。最终,他们推荐他从事维管植物调查工作,他可以打电话给教授和作家,提出他迫切想知道的问题。戈沃德在斯普里比勒的通话名单上。“特雷弗和我聊了两个半小时,”斯普里比勒亲切地说。那是几十年前的事了。他们合著了几篇论文,“我们仍然有说不完的话题。”早些时候,戈沃德告诉斯普里比勒,他有一些想法会颠覆地衣学。“他说我妄想,”戈沃德回忆说。“但他想听听这些想法。”

最终,斯普里比勒强烈渴望接受正规教育。他参加了高中同等学历考试,并找到了去德国上大学的机会。后来,他在奥地利格拉茨大学获得了地衣学博士学位,并于2017年加入了不列颠哥伦比亚大学的教职员工,在那里他研究共生关系的生态学和进化。在蒙大拿大学做博士后期间,他遇到了约翰·麦卡琴,他是《科学》论文的合著者之一,也是完成这项工作的实验室负责人(麦卡琴此后已搬到亚利桑那州立大学)。麦卡琴将这一突破归功于技术进步,这些进步使研究人员能够找到微小的酵母,并归功于不同同事之间的合作。但他也表示,至关重要的是斯普里比勒能够超越那些被认为是理所当然的事情。他说,人类大脑倾向于限制自身,这是酵母长期以来一直被隐藏的原因之一:“当你习惯于认为那里只有一种真菌时,你就会看到这种真菌。”

反过来,斯普里比勒认为戈沃德对他的思维方式产生了“巨大的影响。[他的文章]给了我许可,让我以一种不正统的方式思考地衣,并让我自由地看到我和我的合著者在Bryoria中研究出的模式。”然而,即使如此,斯普里比勒说,“最困难的事情之一是让自己对150年的文献可能完全错过了地衣共生关系中可能存在不止一种真菌伙伴的理论可能性持开放态度。”

虽然他很欣赏自己接受的教育,但斯普里比勒仍然认为,学术界强调其他人确立为重要的经典著作,本质上是具有局限性的。“你拥有这种准备好的头脑的文化,这使得跳出框框思考极其困难,”斯普里比勒说。“它创造了那个框框。”

对于“Project Drawdown”的执行主任乔纳森·福利来说,这听起来是合理的,他拥有博士学位,并拥有备受赞誉的学术生涯。(福利是《大众科学》顾问委员会的成员。)当谈到想法时,“象牙塔现在是象牙堡垒,”他说。学术文化鼓励在公认的期刊上发表文章、获得资助和获得终身教职的激励机制“与极具创造力不符”。福利说,在人造卫星发射后,科学变得过度专业化——“有点像科学公司。我认为我们失去了一部分灵魂。”当今生物技术密集型、以分子为中心的世界所需的极端专业化,消除了研究分类学或认识论的时间。“今天在美国最好的大学获得生物科学学位的人,不知道户外任何东西的名字,从未研究过比细胞更大的东西,”福利指出。这意味着许多生物学家都局限于实验室,并依靠像戈沃德这样的人来寻找他们想要研究的物种,甚至为研究提出想法。

斯普里比勒还担心,他的学生们非常害怕犯错,这种心理状态与突破不相容。为了举一个反例,他指出了戈沃德。在Bryoria的案例中,戈沃德推测存在第三个伙伴,尽管他错误地认为它是细菌。但斯普里比勒说,正确“不是杰出头脑的标准”。恰恰相反,杰出头脑的特点是坚持不懈的好奇心和质疑精神,斯普里比勒试图在他的学生中鼓励这些特质。“我告诉他们,‘就把所有的想法都提出来。这里没有人会让你因为提出一个我们可能不会使用的想法而感到难过。’我就是这样生活的。”

当今科学试图解决的一些最严重的问题——气候变化、生物多样性丧失、粮食和水安全——需要来自多个角度的宏大、综合的观点。走出实验室,回到大自然,观察自然系统实际是如何运作的,是至关重要的第一步。南方大学的一位生物学家挑战自己尝试这样做。大卫·乔治·哈斯克尔花了一年时间坐在田纳西州一块一码见方的原始森林中,只是观察,并写了一本获得普利策奖提名的书,名为《看不见的森林》。他说,这种经历让人深感谦卑。“你会意识到自己有多么无知。我经历了数十年的生物学家培训和教学,并发表了科学论文等等,坐在树林里,我意识到我对这个地方知之甚少。”从这种谦卑中,萌发了好奇心的种子,以及关于植物和动物之间关系、它们的生态历史以及这与气候和地质有何关系的数十个问题。哈斯克尔最终成为纽约市开放空间研究所的顾问,帮助该研究所确定最有可能具有气候适应力的土地以进行保护。

哈斯克尔解释说,如果知识主要来自阅读科学文献,“我们离我们正在发现的实际现象相去甚远。”虽然仪器对于帮助科学家理解世界很重要,“但我们的身体预装了所有这些惊人的应用程序,它们直接连接到我们的意识,”他说。“通过真正回归我们的感官,我们可以学到很多关于世界的知识。”

地衣生长在各大洲,它们在国际空间站外部生存了一年半,完全暴露在宇宙辐射下。图片来源:埃丽卡·吉斯

戈沃德已将这种伦理观变成了一种生活方式。他在威尔斯格雷附近10英亩土地上的房子名为“埃奇伍德蓝”,有自来水用于淋浴和水槽,但没有厕所。一天晚上,当我穿上外套和鞋子准备去室外厕所时,戈沃德的伴侣、植物学家柯蒂斯·比约克鼓励我抬头欣赏银河系,在没有光污染的情况下,银河系非常清晰。当我问戈沃德为什么他和比约克没有厕所时,他说他们很感激每天都被迫外出,即使在严冬的深处。在去厕所的路上,他看到了北极光和路过的驼鹿。当我开玩笑地抱怨会被淋湿或受冻,或被夏季的蚊子咬伤,甚至被最近袭击邻居猪的美洲狮跟踪时,戈沃德毫不道歉:“那是真实的。生活并不总是舒适的。”

对于戈沃德来说,真正的危险在于将自己与自然世界隔离开来,生活在城市中,对我们正在多么严重地破坏自然一无所知。哈斯克尔对此表示赞同,并指出这种分离具有伦理意义。“树木、真菌、蝾螈……如果你相信达尔文,这些都是我们的血亲。”他说,当我们不了解世界时,我们对自己的行为如何影响生态系统的对错感就不完善。

但是,对于可能没有一年或30年时间来思考野外的科学家来说,与学院之外或来自不同学科的人合作或建立友谊,可以为新的发现打开空间,就像它们为斯普里比勒所做的那样。

在他在林地中的家中,戈沃德接待了一批又一批的生物学家、诗人和天体物理学家,他们探索关于奇异生命形式以及人类与自然世界分离的陷阱的想法。图片来源:埃丽卡·吉斯

埃奇伍德的装饰以书籍为主,书籍充当事实上的墙纸,在大多数房间的自制书架上排列着。厨房是比约克的领地,当晚餐准备好时,他会派紫色去叫人类。紫色和我们一起在餐桌上吃饭,表现出极好的礼仪。

餐桌上还提供广泛的讨论。“我们努力使这里成为任何人都可以表达自己想法的地方,”戈沃德宣布。现代科学的优势和缺点是一个经常出现的主题,关于这个话题的对话主要是出于对它的持久喜爱。生活和人际关系也成为焦点,有时会用与地衣相关的古怪类比。虽然戈沃德对自己的想法充满信心——有时甚至接近于傲慢——但他渴望考虑新的信息。他的对话中穿插着对作家的引用。我提到了哈斯克尔的书和已故的厄休拉·K·勒古恩的一篇文章,下次我们谈话时他已经读过了。

由于科学界经常不愿发表他的文章,戈沃德一次一个人地传播他的思想。他和比约克接待了一批又一批的生物学家、有抱负的博物学家、诗人、地理学家、生态学家、天体物理学家和记者,他们在这里住一天、一周或更长时间,以换取在埃奇伍德做一些工作。斯普里比勒和克劳福德都已成为常客。“我在他的地方做了很多景观美化工作,”克劳福德自豪地说。“我们进行了精彩且具有智力启发性的对话。”

戈沃德希望创建一个更正式的学习场所,以提高下一代的“生物素养”,并将他一半的土地捐赠给附近的甘露市汤普森河大学,作为研究中心,他在那里长大。他还定期邀请来自不同学科的人士聚会几天进行讨论。

在我访问期间,戈沃德深入探讨了他最感兴趣的探究方向之一:地衣到底是什么?它们是生物体吗?真菌温室?藻类农场?生态系统?网络?

你认为地衣是什么可能取决于你的视角。地衣具有其真菌的学名,这可能会造成一种隐含的偏见,即认为真菌是主管者,这是一种有限的视角,戈沃德承认自己曾经有过。今天,他将地衣视为一种公案。“地衣本质上存在于门户,一个门口,”他说。“如果你朝一个方向看,它是一个生物体。如果你朝另一个方向看,它是一个生态系统。”戈沃德的文章主张将地衣视为不是其真菌或藻类部分,甚至不是生态系统或生物体。相反,它们是所有这些东西,包裹在膜中的生物系统:地衣作为涌现属性。毕竟,被送入太空的地衣在单独的藻类没有生存下来时却生存了下来。

将地衣视为系统符合生物学中从将个体视为生命的基本单位转变为强调群落或伙伴关系的更大转变。“无论是人体内的微生物组,还是树木与地下真菌伙伴的相互作用,还是地衣……我们看到,网络化关系比个体更基本,并且在生物系统中持续时间更长,”哈斯克尔说。

对于戈沃德来说,地衣是最明显地体现关系的生物体。因此,它们提供了对所有生命的深刻见解。“地衣是我的窗口,”他说,“但观察世界的行为才是有趣的事情。”只有当各个部分认为自己是整体不可或缺的一部分,并且整体保护各个部分时,系统才能长期保持在一起,就像地衣所做的那样。“这就是我们正在出错的地方,”他说。“作为个体,我们并不关心整体。”