一个新的太空机器人在火星上安家了。

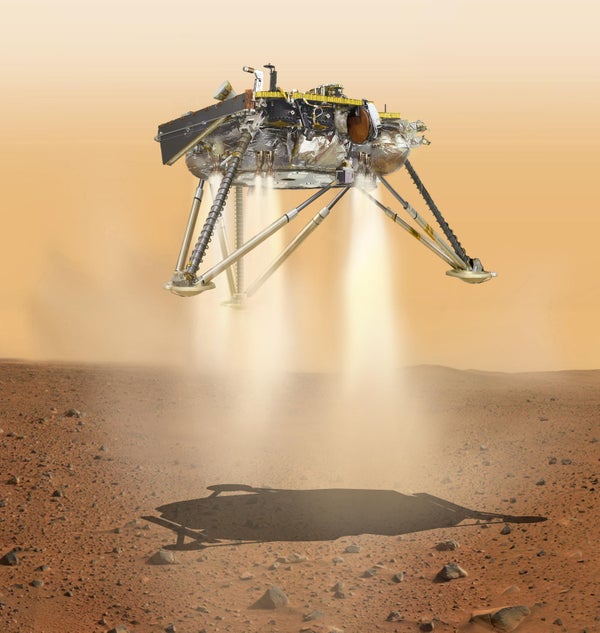

美国国家航空航天局(NASA)的“洞察”号着陆器于 11 月 26 日戏剧性地完成了为期七个月、近 5 亿公里的星际旅程,以近 20,000 公里/小时的速度冲入火星大气层。仅仅六分半钟惊险的过程之后,在抛弃隔热罩、展开超音速降落伞并启动反推火箭后,其速度已大幅减慢至慢跑速度,此前它已穿越了火星上层大气层与这颗行星干旱表面之间 130 公里的距离。

据位于加利福尼亚州帕萨迪纳市的 NASA 喷气推进实验室 (JPL) 的任务控制人员称,“洞察”号的进入、下降和着陆 (EDL) 阶段顺利完成,这台耗资 8.5 亿美元的着陆器在东部时间下午 2:50 之后不久着陆。该任务的双继电器立方体卫星伙伴“火星立方体一号”(MarCO) 在“洞察”号的星际巡航阶段一直伴随飞行,也成功完成了任务,在“洞察”号 EDL 期间将来自火星的信号近乎实时地传输回地球。着陆几分钟后,“洞察”号通过 MarCO 中继传回了来自火星的第一张彩色图像,显示了透过相机保护罩上积聚的一层薄尘的荒凉景象。现在尘埃落定,NASA 可以专注于着陆器作为科学金矿的未来,它将对火星进行前所未有的内部检查,以更好地了解这个世界起源和历史中迄今为止隐藏的细节。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

着陆器安全地降落在其位于红色星球赤道附近的埃律西昂平原的尘土飞扬的着陆点,科学家们将该区域称为“香草”——并非因为它本身很无聊,而是因为它平坦且没有可能损坏着陆器的岩石障碍物。而且,除了这些之外,“洞察”号并不关心表面的肤浅之处;它的兴趣在于更深层次。

“洞察”号(InSight),代表“利用地震调查、大地测量和热传输进行内部探索”(Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport),是一个固定的科学平台,配备了一套仪器,这些仪器将协同工作,为这颗行星进行“超声波检查”。与 NASA 的“好奇号”和“机遇号”探测器等更具移动性的同类探测器不同,它将在着陆地点原位进行所有探测。其超灵敏地震仪(用于内部结构地震实验,简称 SEIS 实验)将探测在火星中传播的地震波,并通过测量地震波在地下传播的情况,首次组装出火星内部的详细图像。 “洞察”号将使用其机械臂从着陆器的顶层甲板上拾取 SEIS,小心地将其放置在尘土飞扬的表面上。另一台仪器(热流和物理特性包,简称 HP3 实验)也将放置在表面上,部署一个热探针,该探针将自身钻入地下数米深处,以测量渗透到整个行星的热量。“洞察”号还有一个实验(自转和内部结构实验,简称 RISE),它将精确测量行星的“摆动”,以揭示火星核的大小和密度。

到目前为止,所有火星任务都集中在这颗行星的表面和大气层。“洞察”号虽然也将配备一个车载气象站和一套摄像机,但该任务的重点是揭开火星内部深层奥秘。

“‘洞察’号的主要目标是了解火星的基本构成,例如地核有多大、地幔有多大以及地壳有多大,”JPL 的“洞察”号项目经理汤姆·霍夫曼说。“我们主要通过地震仪探测‘火星震’来实现这一点。”

地震是我们构造活跃的地球的常见特征。大陆板块漂浮在炽热粘稠的地幔之上时会发生移动,相互摩擦和推挤,从而产生地震和火山。然而,火星却截然不同。它目前没有构造活动,其火山已经休眠了数亿年。霍夫曼说,与地震不同,火星震是一颗行星冷却和收缩的后果,并且人们对“洞察”号能够探测到许多火星震寄予厚望。“洞察”号将利用火星震产生的地震波来创建火星内部的 3D 图像——但它们也可以用来研究撞击表面的陨石。

“陨石撞击的大小以及它们与着陆器的距离决定了我们探测它们的程度,”霍夫曼补充道。“我们还拥有轨道资产 [例如 NASA 的火星勘测轨道飞行器],可以准确地向我们展示撞击发生的位置,因为我们一直在绘制表面地图。”

“有趣的是,陨石撞击也在埃律西昂平原被选为‘洞察’号着陆区中发挥了重要作用,”JPL 的“洞察”号副首席研究员 Suzanne Smrekar 说。一旦部署在表面,HP3 自穿透热流探针(恰如其分地昵称为“鼹鼠”)将敲击地面数万次,最终钻到地表以下 5 米深处。但这只有在地下没有坚硬基岩的情况下才能实现。但是,科学家们如何知道在埃律西昂平原的泥土下是否隐藏着会破坏任务的岩石呢?

“撞击坑可以像地下探针一样发挥作用,”Smrekar 解释道。在“洞察”号任务的规划阶段勘测着陆点时,科学家们研究了散布在埃律西昂平原上的小型撞击坑的喷出物。通常,流星会凿出一个大约为陨石坑直径十分之一深的洞。他们发现,对于该区域,宽度达 100 米的陨石坑似乎没有抛出任何大石头,这意味着该区域的上 10 米主要由细小物质组成,例如小石头、沙质物质和灰尘,这些物质不会对“洞察”号的“鼹鼠”构成不可逾越的障碍。

假设热流探针成功部署,它所做的测量不仅可以改变我们对火星如何演化的理解,还可以改变我们对地球等其他岩石行星如何形成的理解。

行星形成后,会包含大量热量,这些热量会在数十亿年的时间里缓慢泄漏到地表。直接测量现代火星中这种热量的流动将有助于减轻行星形成模型中的一些巨大不确定性。例如,行星是通过缓慢吸积小行星形成的,但聚集在一起的小行星类型极大地影响了行星的成分,进而影响了它的热流。人们对火星的热流进行了许多间接测量,但它们常常与理论模型相矛盾。

“一些热流估计与火星以及所有岩石行星实际上是由一类特定的小行星(球粒陨石小行星)形成的观点相符,这些小行星具有一定量的放射性物质[会产生热量],”Smrekar 解释道。“但其中一些测量结果与此不符;它们表明火星由较少的球粒陨石物质组成,其内部应该比我们的模型预测的要冷得多。”

Smrekar 补充说,一旦“洞察”号测量出其着陆点正下方的热流数值,就可以将其全球推断。“这个疯狂的数字将告诉我们很多关于火星历史以及今天的信息——这就是我最兴奋的事情。”

除了开发行星演化模型外,热流测量还将对理解火星是否曾经足够宜居以支持生命产生影响。一些假设表明,火星表面之下可能存在水库,而热流数值的大小可能有助于我们了解这些水库是处于赋予生命的液态还是处于不那么赋予生命的固态冰状态。

“洞察”号还有另一个解开火星内部秘密的绝招,但这需要深空网络 (DSN) 的一点帮助——深空网络是地球上的无线电天线,负责与整个太阳系的机器人太空任务保持联系。通过分析“洞察”号和 DSN 之间无线电传输中细微的频率变化,科学家们将能够测量着陆器相对于地球的移动速度。在“洞察”号主要任务的两年里,该实验将构建一幅火星自转时摆动多少的图像,使用着陆器作为行星表面上的一个固定点。

“我们将能够将‘洞察’号的位置追踪到大约 10 英寸的精度,”‘洞察’号首席研究员布鲁斯·班纳特说。“这真是太棒了——这就像你所能达到的最接近魔法的程度,而且仍然是科学。”

班纳特说,火星的摆动可以为我们提供有关行星核心的信息。“如果火星的核心是液态的,它实际上会在内部晃动,而这种摆动的大小和速度与核心的大小和核心的密度有关。核心越重,晃动就越多,对摆动的影响就越大。”

“洞察”号将与之前的火星任务截然不同,但它将在人类探索火星如何形成以及它是否曾经孕育过生命的任务中发挥关键作用。最终,通过对火星进行内部检查,我们将能够将这颗红色星球的成分与地球的成分进行比较,从而大大提高我们对太阳系甚至围绕其他恒星运行的系外行星的实际形成方式的理解。