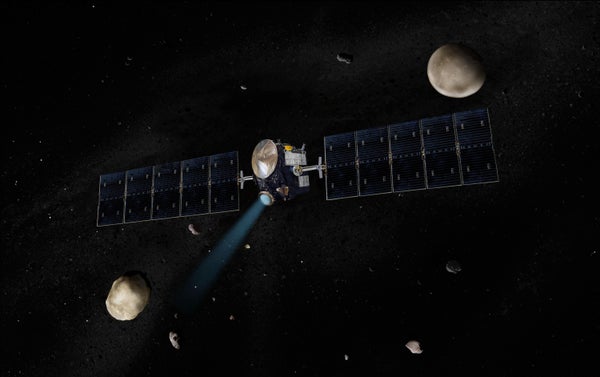

美国宇航局的黎明号探测器,研究了小行星带中的两个大型天体,已正式耗尽燃料,结束了其揭示太阳系早期奥秘的任务,但该探测器的科学遗产将继续存在。

黎明号是第一个绕两个不同的地外天体运行的探测器。该任务在探测器升空前曾两次被技术性取消,但黎明号于 2007 年 9 月发射,目标是小行星灶神星和矮行星谷神星,选择它们的原因是它们彼此之间的差异很大。虽然它们只是小行星带中数百万个天体中的两个,但它们却占据了其质量的惊人 45%。美国宇航局于周四(11 月 1 日)宣布黎明号小行星任务结束。

“此前,灶神星和谷神星主要被视为星空中模糊的光点,”黎明号在 NASA 的任务主管马克·雷曼告诉 Space.com。“现在,我们有了这些外星地形和复杂地质的丰富细节的特写,以及我们以前从未想象过的丰富细节,揭示了这些天体数十亿年来所持有的秘密。”[照片:小行星灶神星和美国宇航局黎明号探测器]

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

为了取得成功,黎明号探测器需要一条谨慎的轨迹和一个秘密武器——离子推进系统,该系统此前只为一个美国宇航局任务提供动力。随着任务的展开,该系统让工程师们有足够的灵活性,在灶神星上花费的时间是原计划的两倍,在谷神星上花费的时间是原计划的近五倍。

由于一个宇宙巧合,科学家们对黎明号的第一个目的地灶神星非常熟悉:坠落到地球上的陨石中,绝大多数都找到了家园,实际上是这个遥远天体的碎片。但是,看到撞击我们星球的行星碎石与看到小行星的完整荣耀是不一样的——而这正是黎明号让我们做到的,从它在 2011 年抵达开始。

“所有关于灶神星的图像都非常酷,”美国宇航局的该任务系统工程师克里斯蒂娜·拉森告诉 Space.com。她以本科暑期实习生的身份开始在黎明号上工作,并逐渐承担了越来越多的探测器责任,她发送给探测器的第一个命令将其中一些图像带回了地球。“灶神星是一个非常古怪的天体,它不是很球形,而且布满了陨石坑。”

灶神星的古怪外观在科学上也很有趣:它经历了两次巨大的撞击事件,冲击波形成了一个由 90 多个裂缝组成的网络。“整个类似行星的天体都在震动,”雷曼说。在黎明号在灶神星期间,他说,他每天都对任务的成功以及科学家从这次访问中获得的收获印象深刻。“我一直觉得,如果探测器在那天神秘地死去,至少我们也会为我们的投资获得有价值的回报。”

探测器在离开灶神星时确实经历了一次濒临死亡的经历,当时它用来转向的四个反作用轮中的第二个坏了,危及了黎明号将数据发送回家的能力。团队中的工程师们迅速找到了替代燃油机动的解决方案,从而拯救了任务。

2015 年,黎明号到达了它的第二个目的地,矮行星谷神星。在这里,它的发现包括现在被称为亮点的特别反射区域,科学家现在认为这些亮点代表从下方喷射到谷神星表面的盐。但对于雷曼来说,它们也很令人惊叹。“你怎能不被这些东西迷住?”他说。“我喜欢把它想象成,谷神星就像一座灯塔,它的光芒照耀着行星际海洋。”[照片:矮行星谷神星,太阳系中最大的小行星]

黎明号还揭示了谷神星不是一个死寂的世界——早在 2.5 亿年前,一座被称为阿胡纳山的巨大冰火山喷发了液态水,还有数十个同伴,这使得这颗矮行星的组成和地质成为一个特别复杂的难题。“它有点像一个混合世界,”国家航空航天博物馆的行星科学家林内·奎克告诉 Space.com,她与黎明号合作。“因为谷神星有这种奇特的成分,你不能只考虑水和盐,你必须考虑水、盐和泥浆,这让它非常有趣。”

当探测器逐渐靠近时——当它耗尽燃料时,它正以离矮行星表面仅 22 英里(35 公里)的距离掠过——它对谷神星的观测变得更加不可思议。黎明号在谷神星的时间重塑了科学家们对这个天体的看法,团队成员表示,现在它是重返任务的可行候选者。在很大程度上,这是因为科学家们勾选了他们寻找生命的标准。

“以前,它只是一颗小行星,现在它和那些大个子一起玩了,”美国宇航局任务的行星科学家朱莉·卡斯蒂略-罗热斯告诉 Space.com,她指的是土星的卫星土卫二和木星的卫星木卫二等,这些天体在天体生物学方面的竞争时间更长。为了保护可能隐藏在谷神星上的任何生命,探测器的消亡经过精心安排,使其在至少 20 年内远离这颗矮行星,以防美国宇航局决定开展后续任务。

美国宇航局已经在研究一项 4.67 亿美元的黎明号任务的继任者:灵神星。与黎明号一样,它将访问一颗小行星——并且与黎明号一样,它将依靠离子推进系统来实现这一目标。黎明号背后的科学家们希望他们已经为更多前往太阳系微小角落的远征铺平了道路。

“我希望会有许多许多像[黎明号]这样的任务接踵而至,”美国宇航局的任务首席研究员卡罗尔·雷蒙德告诉 Space.com。“我们有一种新的方式来探索太阳系更远的区域并前往更小的天体,这些天体在过去可能没有因其所蕴含的信息量而受到重视。”

版权所有 2018 年 Space.com,Future 公司。保留所有权利。本材料不得发布、广播、重写或再分发。